- Details

- Kategorie: Land & Leute

- Veröffentlicht: 12. Mai 2009

- Zuletzt aktualisiert: 23. Mai 2013

Vorgeschichte

Vorgeschichte

Wenig ist über den Ursprung der Rosendahls bekannt, außer dem Folgenden, überliefert durch meine Tante Anna Ruth, die uns leider nach einem erfüllten Leben im Alter von 98 Jahren verließ:

„Deine Vorfahren verließen so gegen des 11. Jahrhunderts Palästina und wanderten nach Portugal aus. Im 15. Jahrhundert, zur Zeit der Judenverfolgung in Spanien und Portugal, der „Spanischen Inquisition“, wurden sie von den Holländern mit Schiffen nach Holland gebracht. Unsere Vorfahren lebten dann in Rosendahl („Tal der Rosen“) in Holland und nahmen später diesen Namen an.“

Die Ahnentafel der Familie Rosendahl

Mein Urgroßvater war David Rosendahl. Er lebte in Gengelt bei Geilenkirchen. Er heiratete Anna R. Kaufmann. Sie hatten 10 Kinder, 7 Söhne und 3 Töchter: Philippe, Emil, Hermann, Max, Robert, Eduard, Wilhelm, Nanette, Rosalie, Klara

Fin de Siecle

Zunächst ein paar Worte über meine Großeltern, die in Bonn lebten: Mein Großvater war Eduard Rosendahl (8. Juli 1874 – 12. Juni 1941). Eduard war gelernter Kaufmann und Schneidermeister. Er wurde im 1. Weltkrieg an die Russlandfront geschickt: Verwundet, aber als Träger des Eisernen Kreuzes kam er zurück.

Eduard heiratete Wilhelmine Callmann (15. Oktober 1878 – 15. März 1926). Wilhelmine war als Kind im Elsass im Internat gewesen. Als sie dort die Erzieherin auf deutsch fragte, ob sie etwas zu essen bekomme, bekam Sie folgende Antwort: „Je ne comprend pas“ (ich verstehe nicht, auf französisch) Hier sei Frankreich, und da habe man gefälligst französisch zu sprechen! So lernte Wilhelmine Französisch und beherrschte die Sprache so perfekt, dass sie außer dem Schulfranzösisch auch sämtliche Dialekte der verschiedenen Regionen Frankreichs verstand. Als sie Eduard heiratete und zu einer Rosendahl wurde, hat sie - deutsch-jüdischem Stolz zum Trotz - ihr Französisch immer auf dem Laufenden gehalten. So kam es, dass französische Besatzungssoldaten, die Anfang der 20er Jahre in das Kleidungsgeschäft der Rosendahls eintraten, sicher waren, es mit einer Exilfranzösin zu tun zu haben.

Mit Ausnahme der Sprachkenntnisse waren die Rosendahls, so wie die meisten deutschen Juden, eher assimiliert: Zwar kam Wilhelmine aus einer traditionellen Familie, hat aber die Koscher-Gesetze (jüdische Speisegesetze) nur gehalten, solange ihr Vater, der diesbezogen sehr strikt war, lebte und auch das eher aus familiärem Respekt als aus Glaubensgründen. Eduard und der Rest der zehn Rosendahls trafen sich zu den Hohen Feiertagen. Ansonsten sah er den Rabbiner eher im Kleidungsgeschäft als in der Synagoge.

1902 bekamen Eduard und Wilhelmine Zwillinge: Ludwig (mein Vater) und Benjamin. Benjamin starb kurz nach der Geburt und ist in Wuppertal begraben. Ich habe meinen Sohn nach ihm benannt (interessanterweise hieß auch der Vater meiner Frau, der im Holocaust umgebracht wurde, Benjamin – so ist unser Sohn von beiden Seiten nach einem engen Familienmitglied benannt). Im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder hatte meinem Vater ein langes, ausgefülltes Leben, ebenso wie seine Schwester Anna.

Ludwig

Ludwig

Als mein Vater in die Grundschule ging, wurde seine Schwester Anna (Ruth war ihr jüdischer Mittelname) geboren. Ich nannte sie immer „Tante Ruth“. Zuvor, im Alter von drei Jahren, verlor mein Vater ein Auge: Er spielte im Hof, während seine Mutter oben in der Wohnung war. Von unten rief er sie nach seiner Schaufel bittend. Wilhelmine rief zurück, er solle bitte im Hof bleiben – sie würde die Schaufel im Treppenhaus nach unten schmeißen. Doch leider hörte er nicht auf sie und lief nach innen. Es geschah das Unvermeidbare: Ludwig schaute just in dem Moment nach oben, als die Schaufel auf ihn zukam – und die Schaufel traf ein Auge, das von da an nur noch weiß war, ohne Pupille. Seine Mutter hatte sich nie verziehen, und bedauerte noch im Todesbett, dass sie ihren Sohn auf einem Auge blind gemacht habe. Im Rückblick war dieser Unfall jedoch auch ein versteckter Segen: Als mein Vater sich nämlich während des Zweiten Weltkriegs (er lebte bereits in Palästina) für die Jüdische Brigade melden wollte (eine Abteilung der Britischen Armee, die gegen die Nazis kämpfte), wurde er aufgrund seiner Teilblindheit abgelehnt. Hätte er sein Augenlicht gehabt, dann wäre es gut möglich, dass er zu den über 700 Gefallen der Jüdischen Brigade hinzugerechnet hätte werden können.

Nach dem ersten Weltkrieg besetzten die Franzosen das Rheinland. Wie gesagt, konnte meine Großmutter, Wilhelmine, fließend Französisch, was zu ihrem Vorteil war: Von Plünderungen der französischen Soldaten wurden meine Großeltern verschont, da man meine Großmutter für eine Landesgenossin hielt. Auch brachte die französische Besatzung die feinsten Parfüms und Delikatessen der französischen Küche nach Bonn. Und da die Besatzer gute Kunden des Kleidungsgeschäftes meines Großvaters waren, konnten sich die Rosendahls über die französische Besatzung nicht beschweren. Leider verstarben meine Großeltern in jungem Alter: Meine Großmutter Wilhelmine war 46 Jahre alt, als sie 1926 verstarb, und mein Grosvater 67 Jahre, als er 1941 verstarb. Die Tatsache, dass er neben meiner Großmutter in einem Familiengrab seine letzte Ruhe gefunden hat, ist übrigens einem jungen Arzt zu verdanken: Als mein Großvater mit Herzbeschwerden im Krankenhaus lag, stand die GeStaPo bereits vor der Türe, um ihn ins Konzentrationslager zu bringen. Der junge Arzt jedoch, dessen Namen wir nie erfahren haben, sagte ihnen, dass die Herzkrankheit meines Großvaters sehr selten sei, und dass er ihn im Krankenhaus behalten muss, um seinen Studenten die Symptome dieser seltenen Herzkrankheit zu zeigen. Bevor er starb, erzählte mein Großvater das seiner Tochter, Tante Ruth. Und so verstarb er friedlich im Krankenhaus. Und wurde auf dem jüdischen Friedhof in Bonn beerdigt, statt in einem Massengrab.

Im selben Jahr als meine Großmutter verstarb, bewarb sich mein Vater, der die Handelsschule mit dem Titel Handelsdiplomkaufmann abgeschlossen hatte, als Geschäftsführer eines Möbelgeschäfts in Datteln, einer Kleinstadt im Ruhrgebiet (bei Recklinghausen) – und wurde angestellt. Und obwohl er in Untermiete wohnte, ging es ihm finanziell recht gut: So konnte er sich jedes Jahr ein neues Motorrad leisten und fuhr viele Edelmarken wie z.B. Indian, BSA, Norton etc. Auch besaß mein Vater eine Pistolensammlung. (Mehr darüber später).

1928 gründete mein Vater den „Dattelner Motorrad Club“. Einer der besten Freunde meines Vaters – und er hatte einen großen Freundeskreis - war Hugo Piepen, der ein Motorradgeschäft führte. Mein Vater war nicht nur sein Freund, sondern auch sein bester Kunde. Trotz seines Halbblindheit fuhr mein Vater also Motorrad, und sogar Ralley. Er nahm an vielen Wettbewerben teil.

Was das jüdische Leben betraf, war Datteln relativ gut ausgestattet: Die Stadt hatte eine kleine, aber angesehene jüdische Gemeinde, eine Synagoge und einen kleinen Friedhof, der allerdings nicht benutzt wurde (es handelte sich um den alten Friedhof. Neue Todesfälle wurden in Recklinghausen begraben). Ferner gab es mehrere jüdische Geschäfte. In einem dieser Geschäfte arbeitete mein Vater: Möbel Schärf. Alles in allem pflegten Juden und Nichtjuden ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis. Das sollte sich bald ändern.

Ab dem Ende der 20er Jahre gab es zwei Gruppen, die in Datteln an Popularität gewannen: die Kommunisten und die Nationalsozialisten. Die Sympathie meines Vaters lagen bei den Kommunisten, was ihm als Juden beinahe doppelt zum Verhängnis werden sollten. 1933 kamen bekannterweise die Nazis an die Macht. Meinem Vater wurde im selben Jahr gekündigt. Kurze Zeit später erschien ein gewisser Herr Börgershausen an der Haustür meines Vaters. Zwischen den beiden entwickelte sich ein reger politischer Streit (mein Vater hat mir nie genau gesagt, worüber sie gestritten haben). Es endete damit, dass mein Vater eine Pistole aus seiner Sammlung in die Hand nahm und zu Herrn Börgershausen sagte, er solle verschwinden, oder... Herr Börgershausen verschwand. Am nächsten Tag kam die GeStaPo und verhaftete meinen Vater. Sie brachten ihn nach Recklinghausen zum Verhör, wo er so stark geschlagen wurde, dass er sich die Schulter brach. Danach wurde er unter der Bedingung freigelassen, er müsse sich jeden Tag beim Polizeipräsidium in Recklinghausen melden. Der Zufall wollte es, dass im besagten Polizeipräsidium ein Veteran des Ersten Weltkrieges arbeitete, der meinen Großvater aus dieser Zeit noch sehr gut kannte. (Leider habe ich seinen Namen nie erfahren, genau so wenig wie den des Arztes. Dieser Freund meines Großvaters gab meinem Vater einen Tipp: „Verschwinde“, sagte er, „verlass Deutschland so schnell wie möglich! Hier kannst du als Jude nicht lange überleben.“

Herr Börgershausen verschwand. Am nächsten Tag kam die GeStaPo und verhaftete meinen Vater. Sie brachten ihn nach Recklinghausen zum Verhör, wo er so stark geschlagen wurde, dass er sich die Schulter brach. Danach wurde er unter der Bedingung freigelassen, er müsse sich jeden Tag beim Polizeipräsidium in Recklinghausen melden. Der Zufall wollte es, dass im besagten Polizeipräsidium ein Veteran des Ersten Weltkrieges arbeitete, der meinen Großvater aus dieser Zeit noch sehr gut kannte. (Leider habe ich seinen Namen nie erfahren, genau so wenig wie den des Arztes. Dieser Freund meines Großvaters gab meinem Vater einen Tipp: „Verschwinde“, sagte er, „verlass Deutschland so schnell wie möglich! Hier kannst du als Jude nicht lange überleben.“

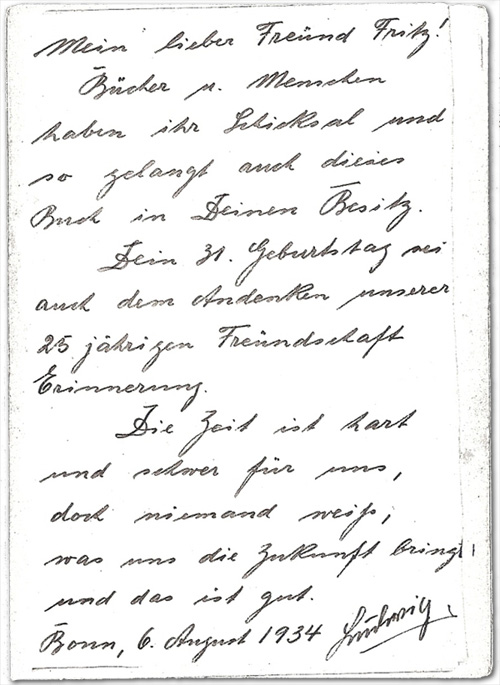

Am 6. August 1934 hat mein Vater folgende Inschrift im Buch „Also sprach Zarathustra“ für seinen Freund Fritz H. Müller hineingeschrieben:

„Mein lieber Freund Fritz! Bücher und Menschen haben ihr Schicksal und so gelangt auch dieses Buch in deinen Besitz. Dein 31. Geburtstag sei auch dem Andenken unserer 25 jährigen Freundschaft Erinnerung - Die Zeit ist hart und schwer für uns, doch niemand weiß, was und die Zukunft bringt, und das ist gut. Bonn, 6. August 1934. Ludwig.“

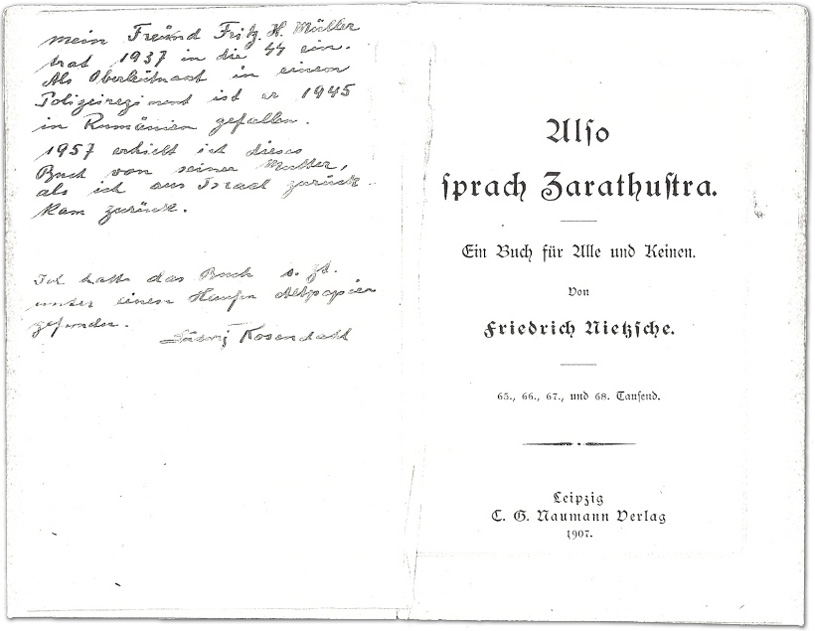

Die Inschrift auf der nächsten Seite ist 20 Jahre später geschrieben worden:

Die Inschrift auf der nächsten Seite ist 20 Jahre später geschrieben worden:

„Mein Freund Fritz H. Müller trat 1937 in die SS ein. Als Oberleutnant in einem Polizeiregiment ist er 1945 in Rumänien gefallen. 1957 erhielt ich dieses Buch von seiner Mutter, als ich aus Israel zurück kam. Ich hatte das Buch z. Zt. unter einem Haufen Altpapier gefunden. Ludwig Rosendahl.“...

Ruth

Tante Ruth wurde geboren, als mein Vater in der Grundschule war. Sie war intelligent, klug und sehr hübsch, insbesondere ihr Haar, dass sie zu einem Zopf geflochten trug. Während die Erziehung meines Vaters (er wurde Handelsdiplomkaufmann) vielleicht wenig überrascht, so ist die Tatsache, dass sowohl meine Mutter als auch Tante Ruth das Abitur bestanden, schon sehr bemerkenswert und sehr ungewöhnlich für die Zeit, in der sie aufwuchsen. Ruth hatte oft mit Antisemitismus in der Schule zu kämpfen: So weigerte sich in der Grundschule eine Mitschülerin neben ihr zu sitzen. Als Tante Ruth sie nach dem Grund fragte, sagte die Mitschülerin: „Weil ihr unseren Herrn Jesus ermordet habt!“ – worauf Ruth richtigstellte, dass Jesus, ein Jude, wohl eher unser als ihr Herr sei. Später in ihrer Schulzeit – die Nazis waren bereits an der Macht – bat ein Lehrer sie, etwas auf die Tafel zu schreiben. Als sie fertig war, meinte er: „Bitte wischen Sie die Tafel und die ganze Mischpoche (Jiddisch für Familie).“ Tante Ruth ließ diese Beleidigung nicht auf sich sitzen und zeigte den Lehrer an. Er wurde der Schule verwiesen. Wenn Ruth diese Erinnerung mit mir teilte, war ich immer sehr beeindruckt, wie ein jüdisches Mädchen es geschafft hatte, ihren deutschen („arischen“) Lehrer während der Nazizeit von der Schule zu verweisen. Trotz dieser und anderer antisemitischen Begebenheiten bestand Tante Ruth, wie gesagt, ihr Abitur und lernte Gartenbau. Ihrem Titel als Diplomgärtnerin machte sie alle Ehre, als sie später nach Palästina (später Israel) zog und dort über 60 Jahre lang Landwirtschaft betrieb.

Tante Ruth absovierte ihre Ausbildung auf der baltischen Insel Wollin, vor der polnischen Küste. Dort war sie das einzige jüdische Mädchen auf der Gärtnerei. Und obwohl die Nazis bereits an der Macht waren und Wollin zu Deutschland gehörte, konnte Ruth dort ihre Ausbildung beenden. Auf Wollin hat sie nie Antisemitismus erlebt. Trotzdem war ihr früh klar, dass Juden keine Zukunft in Deutschland hatten – und sie bereitete sich auf die Auswanderung nach Palästina vor.

So machte sie „Hachsharah“ (Vorbereitung zur Einwanderung) in Dänemark. Dort traf sie auf Dvorah Goldschmidt, ihre zukünftige Schwägerin. Eine interessante Aneinanderreihung von Zufällen wollte es, dass mein Vater Dvorahs Schwester Brigitte auf dem Schiff nach Palästina traf. Dvorah und Ruth konnten sich anfangs nicht ausstehen: Die sehr gebildete Dvorah - die in Mathematik nur glatte Einser und eines der besten Abiturergebnisse Deutschlands hatte - war nämlich der physischen Arbeit eher abgeneigt. Tante Ruth hingegen sah in der Arbeit der Erde einen Lebenssinn. Und so ergab es sich, dass Tante Ruth 1936 in Palästina ankam und dort bis zu ihrem Lebensende 2006 sich der Landwirtschaft widmete. Meine Mutter Dvorah kam im selben Jahr an – jedoch Landwirtschaft war nie eine große Leidenschaft für sie. Am Hafen in Haifa wartete ein gewisser Hr. Strauss, dessen Familienmitglied mit Ruth ankam. Tante Ruth und Hr. Strauss unterhielten sich recht nett. Er besaß eine Kuh und wollte selbst gemolkene Milch verkaufen. Heutzutage ist Strauss ein Wirtschaftsimperium in Israel, dessen Milchprodukte in sämtlichen Supermärkten des Landes verkauft werden. Geleitet wird Strauss übrigens von Ofra Strauss, der Enkelin dieses Herrn Strauss, der damals eine einzige Kuh besessen hat.

Palästina

Tanta Ruth kam also 1936 in Palästina ohne größere Probleme an. Bei meinem Vater verhielt es sich da anders: Nach der Warnung des Polizeibeamten in Recklinghausen zog mein Vater erst einmal weg aus Datteln, zuerst nach Bonn, und dann nach Oberschlesien, zur Hachscharah. Dort lernte er Peter Heckmann, einen jüdischen Sozialdemokraten, kennen, der ihm später helfen sollte, zurück nach Datteln zu ziehen. In der Hachscharah blieb mein Vater bis 1937, wo sein Pass jedes Jahr für genau ein Jahr verlängert wurde. Am 4. November des Jahres ging mein Vater nach Dänemark, wo er in der Landwirtschaft arbeitete. Er sagte immer, dass Dänemark, verglichen mit Deutschland, ein Paradies sei: Während in Deutschland das Motto „Kanonen statt Butter“ ausgegeben wurde, war es in Dänemark genau umgekehrt. Die Landwirtschaft wurde sehr gefördert, so dass Dänemark zu den fortschrittlichsten Ländern in Europa in diesem Bereich zählte. Das hatte zur Folge, dass man Brot oder Kuchen für Pfennige kaufen konnte. Zudem war Kopenhagen eine Weltstadt, wo Lebensfreude herrschte. Aber am meisten beeindruckte meinen Vater die komplette Absenz von Antisemitismus: Bekanntlich hatte König Christian, als die Nazis Dänemark besetzten und verlangten, dass die Juden den gelben Stern tragen, sich als erstes einen „Judenstern“ angeheftet. „Der Erste, der den Stern trägt, bin ich“, soll er gesagt haben. Das Dekret wurde daraufhin verworfen, und Dänemarks Juden wurden gerettet. Mein Vater erlebte auch persönlich niemals Antisemitismus in Dänemark.

In Dänemark wurde meinem Vater mitgeteilt, dass er eine Scheinehe einzugehen habe: Um in seinem Alter nach Palästina einzuwandern, musste man – so hatten es die Engländer bestimmt - verheiratet sein. Also wurden mehr oder weniger nach dem Zufallsprinzip Paare zusammengestellt. Dies hatte zugleich den Vorteil, dass man pro Paar nur ein Visa beantragen musste. Auf jeden Fall wurde mein Vater auf diese Weise verheiratet und konnte weiter, in Richtung Palästina.

Zunächst ging es aber nach Polen, wo der Antisemitismus sehr schlimm war. Mein Vater meinte immer, dass auf jedes Mitglied der NSDAP ein polnischer Antisemit käme. Von Polen fuhr er über Jugoslawien nach Triest, das damals in einen jugoslawischen und einen italienischen Teil geteilt war. Er fuhr mit dem Schiff vom italienischen Teil schließlich nach Palästina. Wie es der Zufall so wollte, traf er auf dem Schiff Brigitte Goldschmidt, die Schwester meiner Mutter (ein paar Jahre vorher hatte seine Schwester, Tante Ruth, meine zukünftige Mutter getroffen). Auch traf er auf Adi Berger aus Siegesdorf (bei Bonn). Die beiden wurden lebenslange Freunde, und auch ihre Kinder und Enkel sind noch in engem Kontakt.

Mitte März 1938 kam mein Vater in Palästina an, am Hafen von Haifa. Er hebräsierte seinen Namen zu „Arie“ (Löwe) und ging auf Beutejagd. Allein – seine „Ehefrau“ und er gingen gleich nach ihrer Ankunft verschiedene Wege - machte sich mein Vater auf den Weg in verschiedene Kibbutzim: Kibbutz Dan, Kibbutz Dafna waren nur zwei der vielen landwirtschaftlichen Kollektive, wo er sich zum Arbeiten anwarb. Kibbutz Dafna wollte ihn aufgrund seiner Fleißes gleich anwerben, aber mein Vater lehnte ab: Er liebte seine Freiheit, und konnte sich nicht vorstellen, in einem landwirtschaftlichen Kollektiv, wo man alles teilen müsse und keinen Platz für sich selbst habe, zu leben. Später ging er nach Beer Tuvia und Ezra-Bizaron. Es fehlte so ziemlich an allem: Morgens gab es Tee und eine Scheibe Brot mit Marmelade, und ab und an ein Stück eingelegten Fisch. Die Schwerstarbeiter bekamen manchmal als Belohnung zwei Scheiben Brot mit Marmelade. Unruhen und Überfälle der arabischen Bevölkerung auf die Kibbutzim und Moshavim waren an der Tagesordnung, so dass bald jedes Kibbutz einen Wachturm hatte und außerdem von seinen Mitgliedern patrouilliert wurde. Arbeit gab es zur Genüge: Sümpfe mussten trocken gelegt werden, und das Land musste zu landwirtschaftlich nutzbarem Boden gemacht werden. Malaria war sehr weit verbreitet. Als mein Vater in Chamadia arbeitete, bekam er diese Krankheit selbst. Das einzige Mittel dagegen war damals Chinnin. Es half, aber machte meinen Vater schwerhörig. So war er für den Rest seines Lebens halbblind und halbtaub...

Aber es gab auch gute Nachrichten: Mein Vater lernte Dorothee (Dvorah) Goldschmidt kennen und stellte sie Tante Ruth vor, die sie gleich wiedererkannte. „Wir wollen heiraten“, verkündete er laut. Tante Ruth bat ihren Bruder, nicht voreilig zu handeln, was ihn sehr wütend machte. Schließlich gab sie ihm ihren Segen und wünschte ihm viel Glück. 1940 heirateten meine Eltern in Ezra-Bizaron. Mein Vater wollte sich den Tag freinehmen. Sein Arbeitgeber jedoch sagte ihm, dass das unmöglich sei. Ob er heirate oder nicht, sei Ludwigs Problem. Um 8 Uhr früh pünktlich zu beginnen, sei jedoch sein –des Arbeitgebers - Problem. Jedoch nach der Arbeit könne er machen, was er wolle. Und so ging mein Vater zur Arbeit. Am späten Nachmittag heirateten meine Eltern, ein Galadinner folgte: Linsensuppe...

Meine Mutter wurde umgehend schwanger, bekam jedoch Gelbsucht und erlitt eine Fehlgeburt. Das war für meine Mutter eine sehr traumatische Erfahrung, weil sie während dieser Zeit wie eine Aussätzige behandelt und gemieden wurde. Auch fühlten sich meine Eltern in Ezra-Bizaron nicht sehr wohl, unter anderem deshalb, weil sie zu den wenigen europäischen Juden zählten, für die die Traditionen der orientalischen Juden, die in dieser Region die Mehrheit stellten, sehr fremd waren.

Meine Eltern zogen also um – nach Nachlath Yehuda. 1941 wurde meine Mutter erneut schwanger, und am 17. Mai 1942 wurde ich geboren. Meine Geburt ist eine interessante, und richtig jüdische Geschichte: Das Datum stand fest, der Krankenwagen und ein Krankenzimmer im Krankenhaus Beilinson in Petach-Tikvah waren bereits bestellt worden. So kam der Krankenwagen also pünktlich an und man begrüßte sich freundlich mit „shalom, shalom“. „Bitte zum Krankenhaus Beilinson“, sagte mein Vater. „Ken, ken“, (ja,ja) antwortete der Fahrer und fuhr los. Jedoch nicht nach Petach-Tikvah, sondern nach Tel-Aviv. „Beilinson!“, rief mein Vater. „Beseder“ (in Ordnung) sagte der Fahrer – und fuhr weiter in die falsche Richtung. Es entwickelte sich ein regelrechter Streit zwischen den beiden, so dass mein Vater schließlich drohte, einen anderen Krankenwagen zu verlangen. Und auf einmal ging es in die richtige Richtung, zum Krankenhaus Beilinson. Mir war jedoch die Wartezeit zu lang geworden und so kam ich bereits im Krankenwagen auf die Welt. Die Hebamme kam, gratulierte meinen Vater – und ich war da. Es war der 17. Mai 1942.

Aufgewachsen bin ich in Nachlat Yehuda, in einer Baracke. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen war die UN-Resolution vom 29. November 1947, als sich die Mehrheit der Vereinten Nationen für die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat entschied. Das ganze Land war vor den Radios versammelt und sank in einen Freudentaumel – nach 2000 Jahren gab es wieder einen unabhängigen jüdischen Staat! Leider fing kurz darauf der Unabhängigkeitskrieg wieder an, so dass die Freude nur kurz währte. Eine weitere Erinnerung: Im Radio erklang das Lied „Batshewa“ von der berühmten israelischen Sängerin Shoshana Damari – und während das Lied gespielt wurde, flogen über unserem Haus israelische Militärhubschrauber, die „Batshewa“ hießen. Noch heute laufen mir bei dieser Erinnerung die Tränen herunter – sowohl Tränen der Freude über die neue Heimat in Israel als auch Tränen der Trauer über den Preis, den wir zu zahlen hatten (10% der Bevölkerung fiel im Unabhängigkeitskrieg). Am 15. Mai 1948 rief David Ben-Gurion die Unabhängigkeit des Staates Israels aus. Eine neue Ära begann.

Israel

Für uns änderte sich wenig nach der Staatsgründung – mit der Ausnahme, dass keine britischen Soldaten mehr zu sehen waren. Wir lebten auch weiterhin in unserer Baracke.

Unser Hausherr war ein Herr Meschiach, ein Einwanderer aus Bulgarien. Wie viele andere, konnte er Deutsche nicht ausstehen, und machte auch keine Unterscheidung zwischen Juden und Nichtjuden. Eines Tages sprach er meinen Vater mit „du dreckiger Deutsche“ an. Mein Vater stand daraufhin stramm – und sang die bulgarische Nationalhymne (er hatte in der Schule verschiedene europäische Nationalhymnen auswendig gelernt). Die Augen des Herrn Meschiachs glänzten daraufhin. „Arie, ab heute bist du Bulgare!“ sagte er die Tränen unterdrückend. Von da an war die Beziehung mit Herrn Meschiach besser...

Herr Meschiach war ein älterer Herr und verkaufte das Haus an einen Orangenhainbesitzer namens Barowski. Zu dessen Besitz gehörten auch Grapefruit- (Pampelmuse), Zitronenhaine als auch Bienenstöcke. Er baute einen großen Hühnerkäfig, die Tiere erhielten Mais als Futter. Für die damalige Zeit war Herr Barowski sehr wohlhabend und konnte sich sogar ein Haus mit vier bis fünf Zimmern leisten.

Wir hingegen wohnten zur Miete in einer Baracke, die mehr oder weniger baufällig war. Sie bestand aus drei Zimmern: Einem Eingangsraum, der als Schlafzimmer diente, einer Abstellkammer die Werkzeugraum war und einer Küche. In der Küche war eine gusseiserne Spüle, ein Wasserhahn, drei Petroleumkocher, zwei Kolbenkocher mit Docht und ein Primus (Schnellkocher). Außerdem hatten wir einen Backofenaufsatz. Im Großen und Ganzen ließ sich damit gut kochen. Jedoch waren die Geräte oft defekt. Beim Primus bestand permanent die Gefahr, dass mit ihm die ganze Küche in die Luft fliege. Es roch ständig nach Petroleum. Als Baby und Kleinkind wurde ich in der Küche gebadet. Im Schlafzimmer wohnten und schliefen vier Personen: meine Eltern, ich und der Hund. Wir hatten eine Hündin namens Frina, ein Boxer, der mich einmal biss, als ich versehentlich auf sie trat. Als sie starb, schafften meine Eltern wieder einen Boxer an, dieses Mal einen Rüden: Er hieß Max, wohl nach seinem Namensvetter, dem Boxer Max Schmeling, und war von einer viel netteren Natur.

Das Schlafzimmer war nicht unbedingt in der besten Verfassung: von der Decke fiel der Putz herunter und Stromleitungen liefen hindurch. Sie waren unsauber verlegt, was aber wenig ausmachte, da wir im Schlafzimmer sowieso keinen Strom hatten: Den gab es nur in der Küche und im Werkraum, wo ich mir einmal einen kräftigen Stromschlag geholt hatte, der aber glücklicherweise keinen bleibenden Schaden anrichtete. Ansonsten standen im Schlafzimmer zwei Betten, nämlich das meiner Eltern und mein Bett. Auf den Betten aus Stahlrohr lagen Matratzen, die Spiralfederböden darunter brachen hin und wieder. Ansonsten hatten wir einen Tisch mit vier Flechtstühlen. Der einzige Wertgegenstand, den wir besaßen, war ein Aquarellbild des Münchner Malers Fidus, das meine Eltern an die Wand hingen, wohl, um zumindest eine Erinnerung an ihre alte Heimat zu haben. Für mich sagte das Bild aber wenig aus. Als größten Luxus empfand ich etwas anderes, nämlich das Radio, das wir besaßen. Dieses einfache Gerät aus Bakalit hatte für mich damals einen größeren Wert als heute jeder Flachbildfarbfernseher.

In Nachlat Yehudah kannte ich nur zwei Familien, die arm waren: die Napolskis und die Rosendahls. Und die Napolskis hatten immerhin ihr eigenes Grundstück, das auch eine bessere Lage hatte als unsere Baracke. Kleidung bekam ich hauptsächlich von Tante Ruth, die damals noch in Kfar Sirkin wohnte. Auch gab sie mir viele Spielzeuge, u.a. ein Tretauto, mit dem ich schon das richtige Einparken übte. Unsere Nachbarschaft bestand hauptsächlich aus Einwanderern aus Polen und Russland. So war unser Vermieter, Barowski, Pole, während unsere Nachbarn, die Hubermanns, Russen waren. Und der Rest der Nachbarschaft hieß Jackobi, Daschewski, Rubaschkin und Lischka, alles osteuropäische Namen. Einige jedoch hebräisierten ihre Namen zu Slomin oder Chowew. In der Nachbarschaft hatten viele eigene Felder, die sie bestellten. Sowohl Barowski als auch Hubermann, Chowew und Jackobi gehörten zu den Landbesitzern, wobei Jackobis eine Zeit lang sogar einen Weinberg besaßen.

In der Nachbarschaft wohnte ein gleichaltriges Mädchen namens Edna (Edna Darchewski), mit der ich mich gut verstand. Sie zog aber bald weg, so dass ich ziemlich einsam blieb. Jedoch auch da half mir meine geliebte Tante Ruth: Sie gab uns nämlich zwei von ihren eigenen Ziegen ab, die unserer Familie Gesellschaft leisteten und uns mit Milch versorgten. Einmal kam ein sehr schöner Mann namens Schönermann, der in Kfar Malal wohnte, zu ihr und bat sie, ihm einen Ziegenbock auszuleihen, um seine Ziege zu befruchten. Ruth kam dieser Bitte gerne nach. Der Mann änderte seinen Namen später zu Sharon – sein Sohn war Ariel Sharon, der später Verteidigungsminister und sogar Premierminister wurde. Was unsere Ziegen betraf, hatten wir weniger Glück: Eine von den beiden wurde uns nämlich schon sehr bald gestohlen. Damit wir nicht auch noch die andere verlieren, schaffte mein Vater uns eine Hündin an. Es war die bereits oben erwähnte Frina.

Ansonsten schlief sie aber meistens den Schlaf des Gerechten. Einmal wäre mir das beinahe zum Verhängnis geworden: Ich war draußen im Laufstall, als auf einmal jemand schrie: „Ein Stier ist los! Ein Stier ist los!“ Meine Mutter schaffte es gerade noch, zu mir zu laufen und mich rechtzeitig aus dem Laufstall zu reißen. Nur Sekunden später rammte unsere Ziege den Laufstall, der hoch in die Luft flog und auf einem Baumwipfel endete. Hier bewies meine Mutter, das sie sehr tapfer und ohne Angst sein konnte. Frina hingegen hatte diese Heldentat verpasst: Sie schlief friedlich.

Kurz darauf kam ich in den Kindergarten. Auch dort war die deutsche Herkunft meiner Eltern ein Problem: So kam es vor, daß die Kinder vor unserer Wohnbaracke standen und „Nazis“ schrieen. Ich war zu klein, um zu begreifen, worum es sich handelte, aber meine Mutter traf das sehr. Alleine das Wort „Deutschland“ war damals schon ein Tabu. Einmal jedoch hat es uns sehr genutzt: Es war noch in der Zeit des britischen Mandats, und Terroranschläge (sowohl von der arabischen als auch von der jüdischen Bevölkerung) waren damals leider an der Tagesordnung. Und so kamen auch die Soldaten Seiner Majestät nach Nachlath Yehuda und durchsuchten jedes Haus nach Waffen. Als sie an unser Haus kamen und anklopften, sagte mein Vater zu meiner Mutter, sie solle mit den Soldaten auf englisch sprechen. Woraufhin einer der Soldaten antwortete: „Mit mir könnt ihr auch deutsch reden.“ Die folgende Hausdurchsuchung war dann die kürzeste, die Nachlath Yehuda jemals gesehen hatte. Übrigens waren Terroranschläge nicht nur gegen die englischen Besatzer gerichtet: Auch zwischen den jüdischen Milizen gab es gewaltsame Streitigkeiten, die in der Altalena-Episode ausarteten: Bei der „Altalena“ handelte es sich um ein Schiff der rechtsgerichteten „Irgun Zvi Leumi“ (nationale Armee), geleitet von Menachem Begin, jahrzehntelanger Oppositionsführer und späteren Premierminister, die Waffen nach Tel-Aviv einführen wollten. Die linksgerichtete „Haganah“ (Verteidigungsgruppe), geleitet vom späteren Premierminister David Ben-Gurion, verbot der „Altalena“ die Einfuhr, da Ben-Gurion einen Bürgerkrieg fürchtete und sämtliche Armeegruppen unter einem Dach vereinigt haben wollte. Es endete mit einer Explosion: Die „Haganah“ sprengte die „Altalena“, deren Mitglieder sich weigerten, ihre Waffen abzuliefern, in die Luft. Diese Explosion war in ganz Tel-Aviv zu hören. Auch ich hörte sie, denn meine Mutter und ich waren just in dem Moment in Tel-Aviv, um Besorgungen zu erledigen. Der ganze Strand wurde für ein paar Tage gesperrt. Noch Jahre später konnte man den Wrack des Schiffes von der Strandpromenade sehen. Es war ein Warnungszeichen, wie nahe wir vor dem Bürgerkrieg gestanden hatten.

Übrigens war auch das Verhältnis zu England zwiespältig: Einerseits unterstützten wir die Engländer, denn sie bekämpften die Nazis. Andererseits beschränkten sie vor allem durch das sogenannte Weißbuch die Einreise nach Palästina und waren außerdem eine Besatzungsmacht. Der spätere Premierminister David Ben-Gurion fasste das einmal so zusammen: „Wir kämpfen mit England (gegen die Nazis), als ob es kein Weißbuch gäbe. Und wir kämpfen gegen England, als ob es keinen Krieg (2. Weltkrieg) gäbe.“ Bei mir in der Familie gab es jedenfalls einige Mitglieder, die für die Engländer kämpften: So war meine Tante Brigitte, die Schwester meiner Mutter, bei der Royal Air Force. Als sie zu Besuch nach Palästina kam, nahm sie mich auf eine Fahrt in einem Doppeldeckerbus mit. Das war ein tolles Ereignis für mich, denn ich hatte so einen Bus noch nie gesehen gehabt. Allgemein gab es nur sehr wenige Busse, und die waren zumeist schrottreif. Übrigens ist Tante Brigitte dann nach dem Krieg für den Rest ihres Lebens in England geblieben, wo sie 1994 verstarb. Tante Ruths Mann, Onkel Heinz, war auch in der englischen Armee. (Übrigens bewarb sich mein Vater bei der Jüdischen Brigade, wurde aber nicht genommen, da er auf einem Auge blind war) Um Tante Ruth zu helfen, verbrachte ich einige Monate in Kfar Sirkin, einem Dorf, wo sie lebte. Als Onkel Heinz zurückkam, versuchte er sich als inoffizieller Banker, d.h. er verlieh Geld zu Prozenten. Leider zahlten die Gläubiger so gut wie nie zurück, so daß dieses Geschäft nicht sehr lange standhielt. Er war zu großmütig. Später waren Tante Ruth und Onkel Heinz Mitbegründer von Bnei Zion, einem Moshav (landwirtschaftlichen Kollektiv), wo sie bis zu ihrem Tod lebten. Ihr Sohn, mein Cousin Dan, lebt dort immer noch. Dans große Liebe als Kind war Channah Katz, das Nachbarsmädchen. Sie war pummelig, aber sehr hübsch, mit schwarzem Haar, das sie geflochten trug. Tante Ruth erzählte mir, dass Channah oft mit lauter Stimme und voller Selbstvertrauen vor der Tür stand, Dan bei der Hand packte und ihn zur Schule zog. Übrigens lebt mein Cousin immer noch in Bnei Zion, zusammen mit seiner Frau (sie haben keine Kinder) und betreibt auch weiterhin Landwirtschaft – er verkauft Gemüse und Hühnereier. Channah Katz ist aber weggezogen und lebt mit Mann und Kindern in Petach Tikvah, einer Stadt, die ich bereits als Kind besonders toll gefunden habe: Insbesondere ist der offene Markt in der Stadtmitte (für Lebensmittel, Gebrauchswaren und Kleidung) wunderschön und viel exotischer als der in Tel-Aviv. Und natürlich ist um alles gefeilscht worden.

Ich fuhr auch gerne mit den Autobussen: Die meisten Busse kamen aus Amerika: Es waren White Dodge, GMC und Fargo, die mit Benzin, Petroleum oder Autogas fuhren. Die wenigen Sitzplätze, die es gab, waren sehr unbequem. Onehin musste man meistens stehen, geraucht wurde viel, und die meisten Mitfahrer hatten auch keine Hemmungen, Sonnenblumen- oder Fruchtkerne auszuspucken. Und so war der Boden der Busse immer unsauber. Außerdem waren Vorgänge wie das Wechseln der Gänge, Bremsen, um die Kurve biegen etc. sehr laut und bis zur letzten Sitzreihe spürbar. Wollte man aussteigen, mußte man mit einem Lederseil die Klingel betätigen. Die Tür musste dann per Hand geöffnet werden, was ein ziemlicher Kraftakt war. Am schlimmsten aber war das Verhalten an den Haltestellen: Da wurde geschubst, gedrängelt, geschrieen und gedrückt. Und trotz all dieser Nervigkeiten habe ich das Busfahren geliebt – denn es hatte eine gewisse Unschuld, eine Naivität: Man fuhr mit sehr einfachen Bussen auf primitiven Landstraßen durch und zu Dörfern, die aus einfachen einstöckigen Wohnhäuser bestanden, und wo alle Bewohner die Felder bestellten. In einem gewissen Sinne gab es eine Solidarität, ein Gefühl, daß wir alle im selben Boot bzw. im selben Bus sitzen. Heute sind die Klassenunterschiede in Israel leider sehr groß und die Gesellschaft ist viel mehr gespalten. Da sehne ich mich nach der Einfachheit dieser Zeit und den unbequemen Bussen, auch wenn ich in einem hochmodernen Bus mit schönen Sesseln und Klimaanlage sitze, der über eine von Israels neuen Autobahnen fährt. Insbesonders die Fahrten nach Jerusalem sind mir in Erinnerung geblieben: Im Winter war die Orangenblüte zu sehen, wahrlich ein Genuss der Sinne: Die weißen Blüten, die grünen Blätter waren unter blauen Himmel ein Fest für die Augen, und der Duft - ein Traum.

Mit meinen Vater fuhr ich oft nach Tel-Aviv gefahren, wo wir in der Gegend von der „Gutenbar Elektrostation“, an der Verlängerung der Allenbystraße, also nicht weit vom Meer, landwirtschaftliche Produkte kauften. Mein Vater hatte aber nur kurz in der Landwirtschaft, auf dem Feld, gearbeitet. Eines Tages schlug man ihm vor, Blöcke für den Bau herzustellen. Mein Vater fand die Idee sehr gut und hatte bereits alle Materialien zur Hand. Was ihm jedoch fehlte, war ein Formular (zur Registrierung). Als mein Vater nachfragte, wurde ihm gesagt, ein Araber in Jaffa hätte sämtliche Formulare. Mein Vater fuhr also nach Jaffa und beantragte das Formular. Auf die Frage, wann es fertig wäre, meinte jener Araber: „Bukra“ („morgen“ auf arabisch). Am nächsten Tag fuhr mein Vater wieder nach Jaffa. Das Formular war aber immer noch nicht fertig. Und die Antwort auf die Frage, wann es fertig sei, hieß immer noch: „Bukra“. Dies wiederholte sich für ein paar Tage, bis ein Bekannter meinen Vater wissen ließ, daß auf arabisch „bukra“ nicht nur „morgen“ heiße, sondern auch „irgendwann“. Am nächsten Tag fuhr mein Vater wieder nach Jaffa. Als er wieder „bukra“ als Antwort bekam, antwortet er in gebrochenen Hebräisch, daß ihn jener Araber mitsamt seinem Formular und seinem „bukra“ den Buckel herunterrutschen könne, wenn er das Formular morgen nicht bekäme. Und damit meine er nicht „bukra“, sondern den nächsten Tag. Nach dem Wutausbruch fuhr mein Vater zufrieden nach Hause. Am nächsten Tag war das Formular fertig. Die Blöcke waren eine wahre Goldgrube für meinen Vater. Er stellte zwischen 100 und 150 Blöcke pro Tag her, die am Bau verwendet wurden. Doch dann wurden Maschinen eingesetzt, die die Blöcke kleiner, exakter und in größerer Zahl herstellen konnten: 1000 Stück pro Tag nämlich. Da konnte mein Vater dann nicht mehr mithalten. Er stieg aus der Blockproduktion aus und arbeitete in der Schädlingsbekämpfung (Landwirtschaft) zusammen mit einem Geschäftspartner. Die beiden vertrugen sich sehr gut, und auch die Einkünfte waren gut. Am Anfang wurde die Arbeit mit einer Handspritze verrichtet, später dann mit einer Motorspritze der Marke Vermosel. Da der Zweitaktmotor der Vermoselspritze schnell seinen Dienst aufgab, wurde sie durch eine Spritze der englischen BSA ersetzt. Leider vertrug der Geschäftspartner die Gifte, u.a. DDT, nicht und stieg aus. Mein Vater machte alleine weiter, aber konnte sich nicht lange über Wasser halten. Er arbeitete dann eine Zeit lang für „Chabal“, eine Kooperative für die Vermarktung von Landwirtschaftsprodukten. Leider wurde „Chabal“ kurze Zeit später geschlossen. Schließlich wurde er als Bewacher für die Felder von Rishon Letzion und Nachlath Yehuda eingestellt. Seine Bewaffnung bestand aus einer Pistole der Marke Sauer & Sohn sowie Frina, unseres Wachhundes. Leider starb Frina kurz darauf, und so kaufte mein Vater einen neuen Hund, Max. Der war zwar nicht bissig, hatte aber psychologischen Effekt (Hunde, die bellen, beißen bekanntlich nicht. Angst können sie einem aber schon machen). Übrigens - meistens handelte es sich bei den „Übeltätern“ übrigens um Hühner oder Hasen, die sich auf den Feldern versorgten. Einmal fasste Max eine Familie, die wohl hungrig war und vom Feld stehlen wollten. Den meisten Familienmitgliedern gelang die Flucht vor Max. Der Kleinste jedoch, ein dreijähriges Kind, wurde von Max gefasst und am Fuß festgehalten. Körperlich verletzt hatte sich das Kind dabei nicht, aber es bekam einen gehörigen Schreck und war im Schockzustand. Die Eltern des Kindes kamen am selben Tag zu meinem Vater, um sich zu beschweren, daß ihr Kind seit dem Ereignis Wahnvorstellungen habe. Sie forderten meinen Vater auf, Max ein Büschel Haare abzuschneiden und diese vor den Augen des Kindes zu verbrennen. Mein Vater kam der Forderung nach, und das Kind beruhigte sich wieder. Ein anderes Mal hatte er Nachtschicht in Nachlat-Yehuda, in einem religiösen Mädchen-Internat namens „Bat Asher“. Da sah er ein Feuer! Schnell weckte mein Vater einen der Aufseher, der sofort die Feuerwehr anrief. Sofort liefen beide zum Haus, um die Gasflaschen abzumontieren, damit es nicht zu einer Explosion komme. Letztendlich hat mein Vater so das Internatsgebäude gerettet; beschädigt wurde nur die Küche. Als Dank bekam er von der Küche die Konservendosen, da diese nicht mehr kosher waren.

Eine der schönsten Erinnerungen von Nachlat-Yehuda war die Orangenernte: Das ganze Dorf beteiligte sich daran: Zuerst wurden Bretter und Trennbretter aus Holz gesägt, die Abmessungen von ca. 70-80 cm hatten. In die Mitte wurden durchgeschnittene Weidenzweige gelegt, die eine Zeitlang vorher in Wasserbecken gelegt worden waren, um weich zu werden. Die Kisten waren wirklich handwerkliche Meisterwerke, die im Akkord produziert wurden: Und zwar wurden die Trennbretter hochgestellt, dann das Unterteil und die Seiten befestigt und schließlich die Weidenzweige angenagelt. Die Orangen selbst wurden mit einer Spezialschere geerntet, so daß man mit einem Mal eine große Menge an Orangen ernten konnte. Und so stand ganz Nachlat-Yehuda auf Leitern und erntete Orangen mit den Spezialscheren. Bei der Arbeit wurde viel gesungen und man spürte die Freude, die sich verbreitete. Nach dem Pflücken wurde jede einzelne Orange überprüft. Die Orangen, die Flecken oder Missbildungen hatten, wurden aussortiert. Und nur die besten wurden zum Export bestimmt. Wir nannten sie „Tapuach Zahav“, also „Goldäpfel“. Diese wurden einzeln in Papier verpackt und in die Kisten in zwei Kammern gefüllt. Zum Schluß wurden die Kisten mit einem Brett oben verschlossen und mit einem Spezialhammer zugenagelt. Dabei musste natürlich aufgepasst werden, dass die Nägel nicht die Früchte beschädigten. Es war eine sehr laute Arbeit, die von absoluten Spezialisten gemacht wurde. Noch heute ziehe ich vor Bewunderung meinen Hut vor diesen Menschen, die keine Schreinerausbildung hatten und nur sehr wenig Werkzeuge, die aber eine absolute Spitzenarbeit lieferten. Von dieser Ernte ernährten sich Tausende von Menschen: Kistenmacher, Ernter, Sortierer, Verpacker, Transportunternehmen, Hafenarbeiter und natürlich auch die Kunden, die die Orangen bekamen...

Abgesehen von der Orangenernte war das Leben in Nachlath-Yehudah nicht sonderlich aufregend. So waren es die kleinen Dinge, die mir in schöner Erinnerung geblieben sind. Zum Beispiel der Besuch beim Friseur: Noch heute spüre ich den Inhalt der Sprühflasche (billiges Eaux de Cologne) in meinen Haaren, und komme mir vor wie im Paradies. Der Duft hat mich dann immer den ganzen Nachhauseweg noch betört. Und jedes Mal, wenn ich zum Friseur ging, freute ich mich auf diese Prozedur von Neuem. Eher unschöne Erinnerungen habe ich vom Zahnarzt: Die Instrumente erinnerten mich eher an mittelalterliche Folterinstrumente denn an moderne Medizin. Es war ein dunkler Raum, wo Riemchen, Röllchen und Zangen lagen. Der Geruch war bestialisch und das Surren des Bohrers ging einem durchs Rückenmark. Um den Geräuschepegel zu verringern, spielte der Zahnarzt chassidische Musik vom Radio. Viel half das aber nicht. Ansonsten waren Arztbesuche eher selten. Vor der Schule war ich ca. vier bis sechs Mal beim Arzt gewesen, einschließlich einer Verletzung des Unterkiefers und einem Furunkel unter dem Knie. Auch hatte ich eine Verletzung am Hinterkopf, die davon trug als mein Vater Hoppe-Hoppe-Reiter mit mir spielte und ich herunterfiel und auf einem Metallteil aufschlug. Glücklicherweise waren wir damals durch die Gewerkschaft, die „Histadruth“, gut krankenversichert. Der Hausarzt meiner Mutter war Dr. Steckel, den meine Mutter noch aus Deutschland kannte.

Er untersuchte sie auch im Zusammenhang mit den Wiedergutmachungszahlungen aus Deutschland. (Deutschland zahlte an den Staat Israel Wiedergutmachungszahlungen für die Nazizeit, was in Israel sehr umstritten war. Der Oppositionsführer Menachem Begin nannte diese Zahlungen „Blutgeld“. Zum Schluß stimmte das israelische Parlament aber für die Zahlungen – das Land brauchte das Geld!) Er stellte wenig körperliche Schaden fest – über seelische Schäden wußte man damals leider nicht genug...

Ein kurzes Wort zu meinem Vater: Zwei Seelen wohnten, ach, in seiner Brust! Er konnte wunderbar sein, oder aber unerträglich. Einfühlsam oder jähzornig. Entweder Ludwig („Dr. Jeckyll) oder Lutz („Mr. Hyde“). Das beste Beispiel für diese gespaltene Persönlichkeit waren die obengenannten ärztlichen Untersuchungen zur Wiedergutmachung. Als Jakob Gassner, ein Freund meines Vaters, bei diesen Untersuchungen seine Leiden sehr arg übertrieben hatte, war mein Vater sehr wütend auf ihn: „Das kannst du doch nicht machen, Jakob!“, meinte er. „Das ist Betrug!“ Woraufhin Jakob folgendes antwortete: „Meine ganze Familie wurde im Holocaust ermordet. Wenn ich könnte, würde ich das 10-1000-fache meiner Beschwerden erschwindeln. Es ist ein kleiner Preis zu zahlen.“ Daraufhin wurde aus Lutz wieder Ludwig: „Jakob! Richtig so! Bravo!“

Ein weiteres Mal, wo mein Vater sich von seiner besten Seite zeigte, war Purim: Purim ist ein jüdischer Feirtag, wo es –ähnlich wie beim Fasching- Tradition ist, sich zu verkleiden. Nun liefen alle Kinder in Nachlat-Yehuda maskiert herum. Alle, außer mir. Das konnte mein Vater nicht mitansehen: Schnell wirde aus Zeitungspapier und Pappe eine Maske gezaubert, die er noch bunt bemalte. Und so konnte ich maskiert wie alle anderen durch die Straßen laufen. Übrigens war mein Vater zwar nicht unbedingt ein großer Handwerker. Jedoch hat er, außer der Maske, öfter Mal eine Kleinigkeit für mich gebastelt, u.a. auch eine Schubkarre.

Zum Kleidungskauf gingen meine Mutter und ich immer zu Fuß von Nachlat-Yehuda nach Rishon- Letzion, der nächst grösseren Stadt. Der Weg von unserer Baracke bis zum Kleidungsgeschäft war ca. 30-45 Minuten lang. Dort angekommen, probierte meine Mutter Kleider. Ich war dabei immer in ihrer Nähe. Einmal jedoch passte ich ein paar Minuten nicht auf – und meine Mutter war weg. Ich wartete 15-20 Minuten, aber sie schien wie vom Erdboden verschluckt. Ich fragte das Personal, aber keiner wusste, wo sie war. Also machte ich mich auf der Hauptverkehrsstraße entlang auf dem Nachhauseweg. Inzwischen war bereits die Dunkelheit angebrochen und im 20-Minuten-Takt fuhren Lastwägen an mir vorbei, die die Umgebung mit ihren Scheinwerfern in grauem Nebel anleuchteten. Die riesigen Reifen der Lastwägen waren größer als ich. Mit wurde mulmig zumute, was ich wettmachen versuchte, indem ich mir einredete, ich sei ein großer Held. Genutzt hat das wenig. Als ich zuhause ankam, war keiner da. Die Tür konnte ich nicht aufkriegen, da ich zu klein war. Tränen flossen mir von den Wangen. Schließlich kam die Nachbarin, Frau Meisels, und nahm mich zu ihrer Wohnung, wo sie mir etwas Tee gab, und mich zu beruhigen versuchte. Wer nicht heimkam, war meine Mutter. Jedoch nicht, weil sie mich nun endlich los hatte, sondern weil sie bei der Polizei war, um mich als vermisst anzugeben. Die Polizei suchte mich auch, konnten mich aber weder im Geschäft noch auf dem Weg noch zuhause finden. Meine Mutter war schon ganz mit den Nerven fertig, als Frau Meisels mich bei ihr ablieferte. Ende gut, alles gut.

Das Leben in Nachlath – Yehudah

Für war Nachlath-Yehudah, dieses kleine Dorf, die ganze Welt. Ich liebte die Einfachheit des Lebens und die Solidarität der Bewohner zueinander. Brot wurde in einen von Pferden gezogenen Blechwagen durch das Dorf gezogen. Am Wagen war außen eine Glocke befestigt, durch die man sich bemerkbar machen konnte, wenn man Brot haben wollte. Petroleum wurde in einem ähnlichen System geliefert. Von Kühlschränken war damals natürlich nicht die Rede, so dass wir stattdessen Eisblöcke vom Eiswagen kauften. Die restlichen Besorgungen konnte man in Nachlath-Yehudah alle zu Fuß machen, wobei der Weg niemals länger als 15-20 Minuten war. Insbesonders interessant war der Einkauf von Lebensmitteln: So kauften wir Eier und Hühner bei Herrn Fingerhut, der wie wir auch ein „Jecke“, also deutscher Juden, war. Die Eier wurden in eine Papiertüte gesteckt; das Huhn bekam man lebendig, mit den Beinen zusammen gebunden. Wollte man es geschlachtet haben, mußte man zum Lebensmittelmarkt gehen. Dort saß der koschere Metzger auf einen kleinen Schemel und wartete auf Kundschaft. Der Metzger war ein jemenitischer Jude namens „Basari“ (was sich übersetzen lässt als „fleischig“). Sein Sohn Yigal änderte den Nachnamen später zu „Bashan“ und ist heute ein sehr bekannter Sänger in Israel. Herr Basari Sr. saß jedenfalls auf seinen Schemel, mit einer Rasierklinge in der einen und einer Tora (Bibel) in der anderen Hand. Gab man ihm ein Huhn zum Schlachten, las er einen entsprechenden Segensspruch aus der Bibel (oder einem Gebetsbuch, das er neben sich hatte) und schnitt dann dem Huhn nach jüdischem Gesetzesbrauch die Kehle durch. Das Huhn flatterte noch eine Zeitlang kopflos am Boden und starb dann einen Tod, der zwar ein schrecklicher Anblick war, aber – wie mir einige Forscher versicherten – für das Tier gänzlich schmerzlos ist. Wie gesagt, war es aber wirklich ein schrecklicher Anblick, in der Mitte des Weges kopflose Hühner durch die Gegend laufen zu sehen. Zu Feiertagen kauften einige Bewohner auch Enten oder Gänse, bei denen dieser Prozess noch viel länger als bei den Hühnern andauerte.

Der Lebensmittelmarkt selbst war aber eine schöne Erfahrung: So gingen die Dorfbewohner mit einem leeren Marmeladenglas hinein, das dann je nach Vorliebe gefüllt wurde. Und probieren – auch mit den Fingern – war natürlich Ehrensache. Milchprodukte und Süßigkeiten gab es auch. Fleisch und Fisch hingegen waren eher selten. Verpackt wurde alles mit Zeitungspapier, berechnet wurde nach dem jeweiligen Preis und bezahlt wurde immer erst am Monatsende: Jeder ließ anschreiben. Von Einkaufstüten hatten wir übrigens auch noch nie gehört: Wir benutzten immer dasselbe Einkaufsnetz, das wir viele Male flicken ließen.

Später kam ein Gemüseladen hinzu: Er wurde von Manja, einer Einwanderin aus Rumänien, die immer sehr nett, höflich und ehrlich war, geleitet. Manjas Gemüseladen war eine aus Aluminiumsblech gebaute Bude. Sie hatte das herrlichste Obst und Gemüse. Dort einzukaufen war ein Höhepunkt des Dorflebens: Es war Kaufladen, Nachrichtenbörse, Klatsch- und Tratschbörse und sozialer Treffpunkt. Dort wurde diskutiert, geflucht, gelacht und hin und wieder auch getrauert. So sehr wir unsere Meinungsverschiedenheiten hatten, wir alle stimmten überein: Wir liebten unsere Manja. Als sie eines Tages von einer Schlange gebissen wurde und daraufhin erblindete, war ganz Nachlath-Yehuda in Sorge. Es war, als ob unserer Königin etwas zugestoßen sei. Glücklicherweise erhielt Manja aber wieder ihr Augenlicht zurück. Ein Seufzer der Erleichterung war überall zu hören – und Ruhe kehrte ins Dorf zurück...

Eines der Hauptarbeitsplätze in Nachlath-Yehuda war die Glasfabrik „Gavish“, bei der auch mein Vater eine Zeitlang arbeitete. Als die Fabrik pleite ging, wurde sie den Arbeitern geschenkt, die sie dann selber verwalteten. Bei Gavish wurden hauptsächlich Lampengläser für Petroleumlampen, aber auch Edelprodukte wie Glasschalen und Altglas hergestellt. Jeder in der Fabrik kannte meinen Vater und mich und grüßte uns immer sehr freundlich. Und ich schaute mit weit offenen Kinderaugen zu, wie mit Schmelzsand die Gläser in verschiedene Formen gepresst wurden. Für die damaligen Verhältnisse war das wirklich eine sehr moderne Fabrik. Die Glasherstellung hat mich seit damals sehr faszinierend und tut es noch heute. Leider habe ich erst jetzt, nach meiner Pensionierung, Zeit, selbst Lampen herzustellen (Tiffanylampen), was mir viel Freude zubereitet.

Gegenüber von Gavish war eine Rasierklingenfabrik namens „OKaWa“. OkaWa ist übrigens eine Abkürzung für „Otto Klotzmann, Warschau“. Leider war diese Fabrik fast das Gegenteil von „Gavish“: Von moderner Produktion konnte nicht die Rede sein und folglich war auch das Endprodukt nicht besonders qualitativ: Was „Okawa“ herstellte, konnte man eher als Mordwaffe denn als Rasierklinge benutzen. Wer es sich leisten konnte – und das waren sehr wenige - der kaufte sich importierte Rasierklingen. Außer Gavish und OkaWa gab es noch eine Silikatziegelfabrik.

Eine besondere Erinnerung aus Nachlath-Yehuda: Meine Mutter bekam eines Tages Besuch von ihrer Cousine und deren Tochter, Lani. Grundsätzlich war Lani, die in meinem Alter war, nicht besonders mein Fall. Jedoch hatte sie eine Eigenschaft, die sie zur Sensation im ganzen Dorf machte: Sie war blond. Als ich mit ihr spazieren ging, war ich das Gesprächsthema schlechthin bei Manjas Gemüseladen. Blondinen hatten in Nachlath-Yehuda ungefähr den Seltenheitswert eines Rohdiamanten. Jeder wollte also wissen, wie ich zu einer solch hübschen Freundin kam. Und so wurde ich den ganzen Tag über Lani befragt...

Meine letzte Erinnerung an Nachlath-Yehudah ist die Ausrufung der Unabhängigkeit des Staates Israel. Dies ist deshalb meine letzte Erinnerung an das Dorf, da ich kurz nachdem ich ins weit entfernte Jerusalem in die Schule geschickt wurde. Am Tag der Unabhängigkeitserklärung saß jedenfalls ganz Nachlath Yehudah vor den Radioempfängern, die man von der Straße von jedem Haus aus hören konnte. Als David Ben-Gurion, der erste Premierminister Israels, die Unabhängigkeitserklärung verlas, hörte man von überall Beifall und Jubelstimmen. Am nächsten Tag begann der Unabhängigkeitskrieg. Ich kann mich noch erinnern, wie ich vor dem Haus Zvi Millers stand und Halbkettenfahrzeuge vorbeifahren, in denen Soldaten mit Wollmützen saßen. Es gab nämlich nicht genügend Stahlhelme für jeden. Ich war von diesen Wollmützen jedenfalls sehr begeistert und als mir ein Soldat eine dieser Mützen aufsetzte, sagte ich ganz stolz: „Chajalim shelanu“ (unsere Soldaten). Vom Krieg selbst bekam ich nicht so viel mit, außer, dass wir sehr oft in Unterstände (Bunker) hinunter gehen musste. Später hörte ich, dass der Sohn der Chowews im Krieg gefallen war.

Tel-Aviv

Gelebt habe ich nie in Tel-Aviv, der Stadt, die 1909 gegründet und nach dem Utopie-Werk „Altneuland“ (in der hebräischen Übersetzung Tel-Aviv, also „Frühlingstal“ genannt) des Gründers des politischen Zionismus, Theodor Herzl, benannt wurde. Hier wurde auch die Unabhängigkeitserklärung ausgerufen. Wie gesagt, habe ich dort nie gelebt. Jedoch sind einige meiner schönsten Erinnerungen von Tel-Aviv, wohl auch, weil wir sie nur selten besuchten, und weil sie mir vorkam wie eine Utopie aus einen Science-Fiction-Roman. Eine meiner schönsten Erinnerungen an Tel-Aviv ist vom Mugrabi-Kino. Ich muss wohl ca. 3-4 Jahre alt gewesen sein, als meine Eltern sich entschlossen, sich einen Film im Kino anzuschauen. Nachlath-Yehudah hatte natürlich kein Kino, so daß sie nach Tel-Aviv fahren mußten. Und da sich niemand einen Babysitter leisten konnte, nahmen sie mich mit. Es lief „Wem die Stunde schlägt“, eine wunderbare Adaption des Ernest Hemingway- Romans über einen Amerikaner, der sich freiwillig meldet, nach Spanien geschickt zu werden, um gegen Franco zu kämpfen. Der Film ist bis heute einer meiner Lieblingsfilme, nicht zuletzt wegen seiner antifaschistischen Botschaft und der schauspielerischen Leistung Gary Coopers. Und dann ist da natürlich Ingrid Bergmann, die auch mit Kurzhaarschnitt das Wort „Schönheit“ neu definiert hat (hier sogar noch mehr als in „Casablanca“). Damals hatte ich allerdings kein Verständnis für den Film oder seine Botschaft. Was mich aber beeindruckt hat, war das Theater selbst: Ich hatte nie zuvor ein Kino gesehen und kam beim Anblick der Sitzreihen, des roten Teppichs und der Leinwand, die größer war, als jedes Gebäude, dass ich bis dato kannte, nicht mehr aus dem Staunen. Wie gesagt, ebbte meine Begeisterung während der Vorstellung ziemlich schnell ab, und ich krabbelte zwischen den Leuten – und heraus aus dem Theater. Meine Eltern bemerkten meine Abwesenheit erst, als der Film bereits zu Ende war, und starteten eine – leider erfolglose - Suchaktion. Zum Schluß riefen sie sogar die Polizei, die mich auf einen Betonquader sitzen sah, wo ich mich mit wildfremden Leuten unterhielt.

50 Jahre später arbeitete mein Sohn Benjamin für Hr. Professor Meir Schwarz, einen deutschen Jude, der zur Nazizeit nach Israel flüchtete und u. a. auf dem berühmten Exodus-Schiff war. Professor Schwarz arbeitete während des Krieges für die „Aliyah Beth“, also die illegale Einwanderung von Juden nach Palästina. Im Rahmen dieser Arbeit war er in Europa, wo er täglich in ein Kino ging, um während einer Vorstellung gefälschte Papiere gegen Geld zu tauschen. Der Film, der da täglich lief: Wem die Stunde schlägt...

Auch später, in meiner Schulzeit, war Tel-Aviv immer der Ort, wo wir unsere Freizeit verbrachten. Schon damals war es die hektischste und kosmopolitischste Stadt Israel, und das ist sie bis heute geblieben. Wir fuhren immer mit dem Bus zur Hauptbusstation (Tachanah Merkazit), die damals in einem offenen Gelände war. Heute ist die Hauptbusstation ein 6-stöckiges Riesengebäude, das ziemlich monströs ausschaut. Die Hauptbusstation von damals aber war eine andere Welt, sie war umgeben von Essensständen, Gemüsemärkten und kleinen Geschäften. Die israelische Musikband Tippecks (manchmal auch Teapacks geschrieben) hat sogar ein Lied über diese alte Busstation geschrieben, wo man in einer eigenen Welt, fernab jeglicher Hektik und jeglichem Alltagsstreß ist.

Von dieser Busstation nahmen wir entweder einen Bus oder ein Sammeltaxi in die Innenstadt, wo wir meisten meine Tante Emi Anderson besuchten. Tante Emi, die Witwe war und eine Tochter hatte, war für damalige Verhältnisse recht wohlhabend. Das bemerkte ich u.a. daran, dass ihre Wohnung Aircondition hatte, etwas, von dem ich noch nie vorher gehört hatte. Ich kam mir vor wie in einer Eishölle, so kalt war es. Für meinen Vater und für Tante Ruth war sie nicht nur Verwandte, sondern auch eine Person, mit der man sich auf deutsch unterhalten konnte. Sie sprach genau so wenig hebräisch wie mein Vater, aber mehr dazu später.

Im allgemeinen gab es in Tel-Aviv verschiedene Nachbarschaften, in denen sich bestimmte Einwanderergruppen konzentrierten. Die Ben-Yehuda-Straße, die parallel zum Strand entlang läuft, war die Gegend der Jeckes, oder deutscher Juden. Scherzhaft wurde es auch „Kanton Hebräisch“ genannt, oder anders betont „Kein Ton Hebräisch“, denn oft lernten Jeckes die Sprache fast gar nicht. Auch waren die deutschen Juden dafür bekannt, selbst im Hochsommer mit Anzug, Krawatte und Anzugjacke herumzulaufen, weswegen man sie „Jeckes“ (Jackenträger) nannte. Innerhalt ihrer „Siedlung“ auf der Ben-Yehuda-Straße gab es sehr viele Straßencafes, wo fast nur deutsch gesprochen wurde. Besonders bekannt war das Cafe Meersalz: Dort war deutsch die Lingua Franka, und Stammgäste hatten ihren Stammplatz. Fast jeder wurde in dem Cafe, das fast immer voll war, mit Namen begrüßt. Auch Tante Ruth war zu ihrem Lebensende Stammgast im Cafe Meersalz, das übrigens immer noch steht, und vom Sohn des Gründers verwaltet wird. Für Tante Ruth war es auch eine gute Möglichkeit, etwas Abwechslung vom harten Landwirtschaftsleben zu haben. Und so hatte sie ihr ganzes Leben lang ein Bankkonto in Tel-Aviv, was eine gute Ausrede war, in die große Stadt zu fahren und nach den Bankgeschäften ins Cafe Meersalz zu gehen.

Aber nicht nur die Jeckes hatten ihre Viertel in Tel-Aviv: Neben dem großen Gemüsemarkt, dem Shuk Ha-Carmel, wohnten Einwanderer aus dem Jemen in einer Gegend, die Neve Shalom („Tal des Friedens“) genannt wurde. Nicht weit von der Hauptbushaltestelle gab es ein Armenviertel namens „Shechunath Ha-Tikvah“ (das Viertel der Hoffnung“), wo meist Einwanderer aus dem Irak wohnten. Die auch in Europa berühmte Sängerin Ofra Haza (die allerdings jemenitischer Herkunft war) ist in dieser Gegend aufgewachsen. Leider ging sie viel zu früh von uns, krankheitsbedingt. In Jaffo, dem arabischen Hafenviertel gleich bei Tel-Aviv wohnten außer den arabischen Bewohner hauptsächlich bulgarische und rumänische Einwanderer. Eines der in Israel bekanntesten Restaurants wurde von einem Rumänen namens „Nellu“ geleitet. Das Restaurant wurde nach seinem Besitzer benannt und steht noch immer. Jaffa ist übrigens einer der wenigen Orte in Israel, wo Araber und Jerusalem sich eine Stadt (oder Dorf) teilen. Ansonsten leben beide Bevölkerungsgruppen in separaten Städten. Andere gemischte Städte sind Akko, Haifa und Jerusalem, wo ich bald hinzog.

Jerusalem

Als der Unabhängigkeitskrieg vorbei war, kam ich in die Grundschule. Jedoch war ich ein schlechter Schüler, und viel mehr am Malen und Zeichnen als an Mathematik und Lesen interessiert. Der Leiter der einzigen Grundschule in Nachlath-Yehudah ließ meine Eltern daraufhin wissen, dass ich nicht in der Schule bleiben könne. Und so wurde nach einer Schule für mich gesucht. Einmal kam ich da sogar in das Büro eines Psychologen, der meinte, dass ich künstlerisch nicht unbegabt sei. Insbesonders die Tatsache, dass ich sehr detailorientiert war, und sogar die Kardanwelle eines Lastwagens malte, hat ihn sehr beeindruckt. Allerdings gab die Schule, für die er arbeitete, die selbe Antwort wie viele andere Schulen: Nein, danke. Nach vielen Ablehnungen kam ein Bekannter von Tante Brigitte (die nach England ausgewandert war) zu Besuch. Er erzählte meiner Mutter von einem Internat in Jerusalem, das von einer Frau Aily-Havas geleitet wurde. Frau Aily-Havas, eine sehr resolute Frau, traf sich mit meinen Eltern und teilte ihnen mit, dass ich angenommen wurde.

Und so kam ich nach Jerusalem, der Stadt der heiligen Träume und harten Realitäten.

Der israelische Schriftsteller Meir Schalev sagte einmal, dass man sich in Jerusalem als einfacher Einwohner immer sehr klein vorkommt, denn man konkurriert mit König David, Muhammad und Jesus. Es war immer eine Stadt, die sich mehr um ihre ruhmreiche Geschichte und den Symbolismus gekümmert hat, als um ihre Einwohner. Ich habe sie immer als eine kleine Stadt in Erinnerung, eine Stadt, wo der Begriff „ich traf ihn auf der Straße“ eine tiefe Bedeutung hatte, denn man kannte sich. Es war wirklich eine kleine Stadt – der Ostteil, einschließlich der Altstadt, war unter jordanischer Verwaltung, und den Rest konnte man in ein paar Stunden zu Fuß gehen. Gleichzeitig war es aber auch eine Großstadt, deren Einwohner immer besonderen Respekt bekamen und sogar einen spezifischen Dialekt des Hebräischen sprachen. Auch war und es ist eine Stadt, wo Geschichte immer gegenwärtig ist, wo sich das israelitische Reich unter König David und Salomon den Platz mit dem römischen Imperium, den Kreuzrittern, Saladdin, den Mameluken, den Osmanen und dem britischen Imperium teilten, wo sich äthiopische Prinzessinnen, schottische Pilger und deutsche Templer über den Weg liefen und jeder etwas für die Nachwelt hinterließ. Und so kann man in zwei Stunden zu Fuß eine Reise durch die Welt machen.

Ich kann mich insbesonders an die Wasserbassins erinnern, die vom Sultan Suleiman erbaut wurden. Diese befanden sich nicht weit von der Altstadt, in einem Tal, das „Emek ha-Gehenom“ (Teufelstal) hieß. Sie sollten Jerusalem im Falle eines Krieges mit Wasser versorgen. Damals waren diese Bassins mit Wasser gefüllt, was natürlich heute nicht mehr der Fall ist. Stattdessen wird die Gegend, die immer noch „Brechat ha-Sultan“ (also der Wasserbecken des Sultans) heißt, für Jahrmärkte und andere Veranstaltungen benutzt – und einmal im Jahr wird dort eine große Leinwand errichtet und mit einer Open-Air-Vorstellung das Filmfestival in Jerusalem eröffnet. Übrigens ist die Cinematheque, eines der besten Kinohäusers Israels, auch in jenem Teufelstal. Bis jetzt hat das der Cinematheque übrigens kein Unglück gebracht, und das, obwohl sich die Besitzerin, Lia van Leer, weigerte, eine Drehtür einzubauen, damit die bösen Geister nicht in das Gebäude hineinkommen würden. Auf der anderen Seite des Tals, mit Blick auf die Altstadt ist das „Yamin Mosche“ – Viertel, benannt nach dem berühmten Philanthropen Moses (Mosche) Montefiore, der dort das erste moderne Viertel außerhalb der Altstadt errichtete und eine Windmühle baute, die noch heute steht (als Getreidemühle funktioniert sie immer noch nicht). Damals war dieses Viertel ein richtiges Slum, da es gegenüber von Jordanien war, und immer beschossen wurde. Von diesem Viertel aus, und von Musrara, auch nicht weit von der Altstadt, gründete sich die israelischen „Schwarze Panther“ (schwarz, da es Juden aus Nordafrika und dem Nahen Osten waren, die eine dunklere Hautfarbe haben), die gegen die Diskriminierung ihrer Einwanderergruppen demonstrierte. Nach 1967 und der Wiedervereinigung des Ostteils und der Altstadt sind diese Gegend absoluten Edelwohngegenden geworden, wo man schon ein paar Millionen hinblättern muss, wenn man dort eine Eigentumswohnung kaufen will. Die ursprünglichen Einwohner konnten es sich jedenfalls nicht leisten und zogen in anderen Gegenden. Nicht weit entfernt ist das „Emek Refaim“ (Tal der Geister), wo immer noch Häuser der Templersekte, religiöse Christen aus Deutschland, stehen, meist einstöckige Gebäude mit Bibelversen auf altdeutsch an der Eingangstür. Da sie Nazisymphatisanten waren, wurden sie in den 30er Jahren aus dem Land vertrieben. Heute ist diese Gegend eine Jerusalemer „Champs Elysee“ mit vielen Restaurants, Cafes, Bäckereien, Tanta-Emma-Läden, Bars und einem Kino.

Eine weitere Erinnerung habe ich an das „Gebäude der Nation“ (Binyanei ha-Ummah), das kurz vor der Autobahnausfahrt nach Tel-Aviv, am Stadtrand ist. Ich war bei der Eröffnung dieses Gebäudes, das bis heute das Hauptkonzert- und Veranstaltungsgebäude Jerusalems ist, dabei. Es muss ca. 1955 gewesen sein. Die Eröffnungsveranstaltung war eine Messe mit dem Thema „Urbarmachung der Wüste: Neue Methoden der Landwirtschaft“. Ich erinnere mich noch an die vielen Länder, die dort ausstellten und an den Walt-Disney-Film „die Wüste lebt“, der dort gezeigt wurde, und mich unheimlich beeindruckte (das tut er noch heute). Ansonsten habe ich sehr wenig von den dargestellten Themen, die Schädlingsbekämpfung, Erntemethoden und die neueste landwirtschaftliche Maschinen einschloß, verstanden. Das Gebäude steht jedenfalls noch heute, und es ist eines der ersten, die man sieht, wenn man nach Jerusalem fährt.

Urlaub und Freizeit

In der Freizeit gab es viel zu tun in Jerusalem: Besonders kann ich mich an das „Cafe Hungaria“ (das Ungarn-Kaffee) erinnern, das bereits vor der Staatsgründung existierte. Es war ein großes Gebäude, das wirklich im Herzen Jerusalems stand, an der Ecke der drei Hauptstraßen Jaffa, Ben-Yehudah und King George (benannt nach dem englischen King George V). Und wenn diese Ecke, auch „Kikar Zion“ (Zionsplatz) genannt das Herz ist, dann sind diese drei Straßen die Hauptarterien, die in alle Richtungen fließen. Das Cafe Hungaria hatte drei Stockwerke, es gab immer live Klaviermusik und Menschen sämtlichen Hintergrunds und Alters, die sich dort trafen. Mein Vater nahm mich oft dorthin – er trank dann Cafe und ich Kakao. Zu der Klaviermusik gab oft eine Sängerin ihre Künste zu Besten, und manchmal wurde dort auch getanzt. Es war wirklich ein Cafe in der besten Tradition Europas, vergleichbar mit dem Cafe Sacher in Wien. Leider wurde das Cafe Hungaria in den 50er Jahren geschlossen, und durch ein unpersönliches Kaufhaus ersetzt. Heute ist dort eine Geldwechselstation: statt Ideen werden also Währungen ausgetauscht. Auf dem Gebäude ist aber die Fassade des Cafe Hungarias erhalten geblieben – ein Relikt aus einer anderen Zeit. Außer dem Cafe Hungaria gab es das „Cafe Ataras“, wo sich die Jeckes (deutsche Juden) ihr Bestes gaben (auch der Besitzer war ein Jecke): In guter deutscher Tradition konnte man einen Jecken außer an seiner formellen Kleidung daran erkennen, dass er sich im Cafe Ataras an seinen Stammplatz setzte, ein Glass Wasser, die neueste Ausgabe der „Neueste Nachrichten“ (das war die deutsche Übersetzung der israelischen Presse) und die Toilettenschlüssel bestellte. Erst wenn all dies geliefert wurde, wurde eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen bestellt. Im Gegensatz zum Cafe Hungaria war das Cafe Ataras am oberen Ende der Ben-Yehudah-Straße, die aufwärts geht. Der Boden war also uneben. Die Einwohner Jerusalems sagten dann immer zum Scherz, daß man sich seinen Cafe auf der Ben-Yehudah-Straße bestellte, und ihn erhielt, wenn man inklusive Tischen und Stühlen in der Yafa-Straße angekommen war. Bis vor kurzem existierte das Atara noch und wurde vom Enkel des ursprünglichen Gründers geleitet. Nach einem Selbstmordattentat und wirtschaftlichen Problemen hat es aber leider schließen müssen. In einer Seitenstraße gab es das „Kooperativ“-Restaurant, eine Mensa für Gewerkschaftsmitglieder, wo man zu einem billigen Festpreis Hausmannskost erhielt. Gegenüber stand „Finks“, eine alte Bar, die von Herrn Fink (einem ungarischen Einwanderer) geleitet wurde, und die kein Zeichen am Eingang hatte – nur Eingeweihte wußten, dass sich hinter dem Hauseingang eine Bar mit dem besten Spiritousen, die man in Israel bekommen kann, befand, sowie Zigarren aus aller Welt und eine Gulaschsuppe, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Leider mußte auch Finks schließen – existierte jedoch bis zum Jahr 2006, unter der Leitung des Enkels – und bis zuletzt traf sich dort die diplomatische und politische Elite. Noch heute gibt es einen Ort in Jerusalem, wo sich Diplomaten aus aller Welt treffen: Das American Colony – Hotel, in Ostjerusalem. Gegründet von einer christlichen Pilgerfamilie im 19. Jahrhundert ist es heute eines der schönsten und stilvollsten Hotels im Nahen Osten, wenn nicht gar in der Welt, errichtet in Jerusalemer Stein und ausgeschmückst mit Marmor. Da es immer noch in Privatesitz ist, hat es diplomatischen Sonderstatus. Manchmal komme ich mir wie in einem James-Bond-Film vor, wenn ich dort bin, und zwischen inoffiziellen israelisch-palästinensischen Verhandlungen, Geschäftsmännern aus Dubai und Botschaftern aus Amerika, Europa und Asien meinen Kafefe sippe. Gar nicht diplomatisch hingegen ist Ta`ami („nach meinem Geschmack“), in der Innenstadt Jerusalems. Es ist ein winziges Arbeiterrestaurant, das für exzellente Hausmannskost und die Unfreundlichkeit ihres Besitzers bekannt war: So standen die Tagesarbeiter in den 50er Jahren oft sehr lange mittags Schlange. Wenn dann einer der Kunden zu langsam aß und die Arbeiter Angst hatten, nicht an die Reihe zu kommen oder zu spät von der Mittagspause zurück zu kommen, sagte der Besitzer dem Kunden: „Nicht kauen – schlucken!“ Der Besitzer von Ta´ami ist übrigens lange tot, aber Ta´ami existiert immer noch. Bei meinem letzten Besuch beschwerte sich eine Frau, dass sie statt Mineralwasser Leitungswasser bekam, als sie sich Wasser bestellte. Antwort des neuen Besitzer: „Mineralwasser wollen sie? Das King-David-Hotel ist eine Straße weiter!“ Einige Dinge ändern sich wohl nie...

Aßer zum Essen und Trinken gingen wir oft ins YMCA, wo sich ein öffentliches Schwimmbad sowie der Fußballplatz befand, wo die beiden Teams Jerusalems, „Hapoel“ (das Team der Arbeiterbewegung) und „Beitar“ (das Team der Revisionisten, bis zum heutigen Tage politisch rechts orientiert) oft gegeneinander antraten. Während meine Mutter zum YMCA ging, um das Schwimmbad zu benutzen, ging ich oft zum Fußballspiel. Zwischen den beiden Teams und insbesonders den Anhängern war eine sehr starke Animosität, die lange anhielt. Als Einwohner Jerusalem war man entweder „Beitarnik“ (Anhänger Beitars) oder „Poelnik“ (Anhänger von Hapoel) – und oft ging es rund im YMCA-Stadium (das wir „Imka“ aussprachen – vom amerikanischen Ursprungs hatten wir keine Ahnung). Da das Spielfeld durch nichts von den Zuschauern getrennt war, kam es manchmal vor, das die Fans das Spielfeld während eines Spieles stürmten und sich gegenseitig –oder die Spieler- beschimpften oder verprügelten. Da Sport noch nicht professionell war, spielten die Spieler ohne Bezahlung und lebten meist in derselben Nachbarschaft wie die Fans. Gegenüber vom YMCA, das immer noch steht, ist das King-David-Hotel (auch das gibt es noch heute), wo vor der Staatsgründung die britischen Besatzer einein ihrer Sitze hatten. Die jüdische Untergrundorganisation „Irgun Zvi Leumi“ (manchmal „Etzel“ oder „Irgun“ genannt) legte dort eine Bombe, die den rechten Flügel fast komplett zerstörte. In das King-David-Hotel ging ich nie (selbst der Cafe dort war zu teuer, vom Essen oder Hotelbesuch ganz zu schweigen), jedoch war der zerstörte Flügel ein Teil meiner Kindheitslandschaft. Im Gebäude des YMCA war ich jedoch oft, meist um meine Mutter nach dem Fußballspiel vom Schwimmen abzuholen. Oft stiegen wir dann auf den Turm des YMCA-Gebäudes hoch (der immer noch steht), der damals der höchste Turm Jerusalems war. Von dort aus hatte man eine wunderbare Aussicht auf die Alt- und Neustadt, die Altstadt und das Umland, das damals fast komplett ungebaut war.

Wenn wir Ferien hatten, ging es nach Tel-Aviv, zu der oben erwähnten Tante Ami Anderson. Und mein Vater lud mich immer zu einem Eis bei „Eis Wittmann“ ein, dessen Geschichte wie folgt war: Herr Wittmann war ein Bauarbeiter, der in einer kleinen Baufirme arbeitete. Eines Tages hatte er einen Unfall, als er von einer Leiter fiel und sich beide Beine brach. Im Krankenhaus wurde ihm Berufsunfähigkeit bescheinigt, so dass er seine Arbeit verlor. Man bot ihm eine kleine Entschädigung, die war aber zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel war. Wittmann weigerte sich, zu unterschrieben. Kurz darauf ging er mit seinen Krücken an der Allenbystraße entlang und entdeckte zwischen zwei Häusern eine Lücke. Ihm kam die Idee, einen Eisverkaufsstand dort zu haben. Und so ließ sich Wittman die Berufsunfähigkeitsrente komplett auszahlen und baute mit einfachen aus Sperrholz einen Stand, den er mit Leuchtschrift beleuchtete: Der Landen hatte die Form des hebräischen Buchstabens „Tav“ (ת). Wittmann begann Milkshakes und Eis in den Geschmacksrichtungen Schoko, Vanille und Erdbeere zu verkaufen, und fügte später auch amerikanisches Eis hinzu. Es wurde ein voller Erfolg: Der Laden lief so gut, dass Wittmann mit Eimern voller Geld nach Hause fuhr. Vor seiner Eisdiele stand eine Schlange, die sich einige Straßen zog, und auf die sensationellen Milkshakes und das wunderbare Eis geduldig warteten. Mir läuft immer noch das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an Wittmanns Eis denke, insbesonders an das Schokoladeneis. Auch wird mir warm ums Herz, wenn ich daran denke, dass diese Eisdiele eigentlich aus Verzweiflung geboren war, aus der Angst, alleine als Krüppel zu leben. Wittmann jedoch machte eine Strophe der israelischen Hymne, nämlich: „noch haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben“ zum Motto, und improvisierte. Für mich symbolisiert seine Geschichte irgendwie auch die Geschichte des jungen Staates Israels, zu dem wir als gebrochenes Volk auswanderten, verzweifelt und voller Angst ob der ungewissenen Zukunft, aber: Noch hatten wir die Hoffnung nicht aufgegeben.

Freunde

In der Schule hatte ich einige Freunde. Mein bester war Freund Sergej Weissmann (der ursprüngliche Name war Mochichenko), der in der Sanhedria-Nachbarschaft in Jerusalem wohnte. Sanhedria ist eine sehr alte Nachbarschaft im Norden Jerusalems, die vor allen wegen den antiken Grabhöhlen bekannt ist, die sich auf die Zeit des zweiten Tempels (im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung) datieren lassen. Zu meiner Kindheit waren diese Grabhöhlen der breiten Öffentlichkeit zugänglich (heute sind sie verschlossen), und Sergej und ich gingen sehr oft in die Höhlen herein, um unsere abenteuerlicher Phantasie freien Lauf zu lassen. Die Höhlen, die zwei Ebenen haben, sind in Fels gehauen, wobei jedes Grab zwei Räume einnimmt. Die obere Ebene ist im Durchschnitt zwei Meter tief und durch Treppen mit der unteren verbunden. Zwischen den beiden Ebenen gibt es eine Wand, die ein durch einen Stein verschlossenes Loch hat. Das Eingangspfortal ist meist verziert. Sergej und ich spielten, wie gesagt, gerne in den Höhlen, wir riefen laut und horchten dem Echo, rochen den feuchten Geruch und stellten uns vor, in der Zeit des zweiten Tempels durch Jerusalem zu gehen und uns mit den begrabenen Personen zu unterhalten. Heute sind die Höhlen der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die Gegend ist jetzt eine ultra-orthodoxe Nachbarschaft, wo man auf Talmudlehrer mit langem Bart und Schäfenlocken trifft, nicht aber auf Abenteurer mit Phantasie, wie wir es waren. Neben den Höhlen gab es einen Park mit Maulbeerenbäumen, dessen Früchte Sergej und ich gerne pflückten und aßen. Eines Tages sahen wir hinter einem Maschendrahtzaun einen Maulbeerbaum mit roten Früchten – wir gingen hinüber und bedienten uns an den Früchte, die paradiesisch gut waren; es waren die besten Maulbeeren, die ich jemals gegessen habe. Kaum hatten wir zu kauen aufgehört, hörten wir ein Hundegebell. Wir sprangen sofort vom Baum und rannten, so schnell wir konnten, zum nahegelegenen Zaun, wo uns ein Schäferhund mit gefletschten Zähnen erwarteten. Hinter ihm stand schreiend der Besitzer (sowohl des Hundes als auch des Maulbeerenbaums). Gerade noch schafften wir es, den Zaun zu erklettern, auf der anderen Seite herunterzuspringen und das Weite zu suchen. Völlig außer Atem, voller Flecken und mit zerrissenen Hosen kamen wir bei Sergejs Eltern an. Aber es war es wert gewesen: Die Kirschen in Nachbarns Garten schmecken einfach am Besten! Sergejs Eltern waren sehr nett, insbesonders seine Mutter. Die Weissmanns luden mich fast jeden Samstag zu sich ein, und bewirteten mich immer sehr nett.

Ein weiteres Kind, an das ich mich erinnern kann, war Shimon Gorowitz, der sich seinen Namen später zu Barack Negbi änderte und heute ein ganz bekannter Maler in Jerusalem ist. Ebenso wie ich war Shimon ein Einzelkind, und zudem war er immer gut gelaunt. Wir verbrachten unsere Nachmittage entweder bei Sergejs Familie oder in Sanhedria und Umgebung. Oft gingen wir drei zu einen der vielen Aussichtspunkte, von wo man Jordanien sehen konnte, insbesonders die Westbank, die ja damals Teil von Jordanien war. Besonders an die Gegend von Nabi-Samuel (der Prophet Samuel), hebräisch Neve Shmuel genannt, und die Sendemasten der Stadt Ramallah kann ich mich gut erinnern. Die Grenze zu Jordanien war sehr nah, aber wir spielten immer in sicherer Distanz, denn es wurde oft von jordanischer Seite hinübergeschossen.

Shimon, Sergej und ich spielten sehr oft miteinander, und wie viele Kinder in der Welt liebten wir „Cowboy und Indianer“, Seilspringen und vor allen Murmeln, mein Lieblingsspiel. (Brettspiele hatte kaum jemand, den die waren recht teuer) Wir warfen die Murmeln jeweils in drei Löcher von einem Abstand von ca. Einem Meter. Blieben sie hängen, musste der andere sie herauskickern, und man hatte verloren. Wir haben viele unserer Nachmittage beim Murmelspielen verbracht, oft, bis die Sonne unterging. Anfangs hatte ich keine glückliche Hand, aber ich verbesserte mich. Bald lernte ich, die Tatsache, dass ich Linkshänder bin, auch beim Murmelspielen mir zu Nutzen zu machen.

Wir drei waren sehr eng befreundet, und konnten so die strengen Erziehungsmethoden unserer Schule viel besser verarbeiten. Manchmal machten wir aber wirklich schöne Erlebnisse mit dem Internat: So gab es einmal einen Schulausflug (zu Fuß natürlich) nach Beit Zait („Haus der Oliven“), ca. 5km von Jerusalem entfernt: Es war ein wirklich idyllischer Ort, mit schönen Obstbäumen, insbesondere Granatäpfeln. Unsere Aufgabe war es, dort Gartenarbeit zu verrichten, was uns dreien viel Spass gemacht hat, wohl mehr als anderen Studenten. Neben diesem Garten war eine Töpferei, wo viele Scherben herumlagen. Dort fand ich einen verzierten Marmorstein, der sehr schön aussah. Ich zeigte ihn einer Lehrerin namens Leah, die ihn an einen Antiquitätenhändler verkaufte – und mir vom Gewinn 5 Pfund abgab. Das war damals viel Geld: Ich machte mich am nächsten Tag also sofort auf, Murmeln zu kaufen...

Wenn ich nicht mit Sergej und Shimon unterwegs war, las ich gerne, insbesonder Abenteuerbücher von Jules Verne, Karl May und Jack London, die ich mir in der Schulbücherei ausleihte. Sie waren in einem wunderschönes Hebräisch übersetzt. Außerhalb der Schule war ich meistens bei Sergej. Manchmal wurden Schüler auch zu Familien eingeladen. Da kann ich mich an einige erinnern: Eine Familie hatte eineiige Zwillinge namens Hila und Halina. Sie wohnten in der Innenstadt, zogen aber bald weg. Es war eine ashkenazische (europäische) Familie, die –dem Klischee entsprechend- sehr gepflegt und elegant war. Damals sagte man den Mizrachim (sephardischen, nordafrikanischen Juden) nach, dass sie unkultiviert, ungebildet und laut seien, wobei rassistische Elemente mitschlugen. Ich glaubte diesen Vorurteilen, die man unter dem Aufschrei „Marokai-Sakin!“ (Marokkaner – Messer!) zusammenfasste als Kind – bis ich Familie Balulu kennenlernte: Der Vater war Marokkaner (ohne Messer) und die Mutter jordanische Jüdin. Ich habe selten so gepflegte und kultivierte Menschen getroffen, wie die Balulus, deren Sohn David ein Schulkamerad von mir war. Ihre finanzielle Lage war dennoch schwach, und sie lebten in Musrara, gleich neben der Altstadt (die damals zu Jordanien gehörte), einer sehr gefährlichen Gegend.

Und dann war da noch Mikka, der Friseur: