Schiller

I.

Im Leben Schillers haben die Juden keine hervorragende Rolle gespielt, in seinen Dichtungen hat er ihnen keine bedeutende Stelle eingeräumt, weder Spottverse gegen sie geschrieben, noch sie in Dramen und Romanen ausführlich behandelt, und doch lohnt es sich wohl, die Frage zu beantworten, ob der Dichter Eindrücke von Juden empfing, die er in seinen Werken gelegentlich wiedergab, ob jüdische Persönlichkeiten in seinem Leben auftraten und welchen Einfluß bedeutende Männer der damaligen Judenheit von ihm erlangten.

In den kleinen Dörfern und Städten, in denen Schiller seine Kindheit zubrachte, scheinen ihm keine Juden begegnet zu sein. In Stuttgart, wo um 1770 viele Juden lebten, trat die Erinnerung an Jud Süß (Süß Oppenheimer), den Finanzagenten des Herzogs Karl Alexander, 1733-1737, ihm vor die Seele. „Eine freche Tat des Jud Süß scheint vorzuschweben in der Episode des Kosinsky“, meint ein neuerer Schillerbiograph. Es wird darin angespielt auf die zuerst von Boxberger ausgegrabene Geschichte des Karl v. Stellen, dessen Schwester von Jud Süß geschändet wurde und sich danach tötete; der Bruder wurde gefangen gesetzt und erst nach Jahren befreit.

Durch den Haß gegen einen Juden, der das Land ruiniert, sich schändliche Übergriffe erlaubt hatte und vor dem Morde nicht zurückgeschreckt war, wurde die Abneigung gegen die Juden überhaupt erzeugt oder sicherlich genährt.

Aus solchen Erwägungen heraus wäre die Abschilderung eines Juden in den „Räubern“ denkbar. Trotzdem war ich erstaunt, als ich in einer kürzlich erschienenen Studie Chuquets über dieses Schauspiel die direkte Bezeichnung „Le juif Spielberg“ fand, um so erstaunter, als diese Studie von einem sehr hervorragenden Kenner der deutschen Literatur herrührt, und der Ausdruck daher nicht willkürlich, sondern aus guten Gründen gebraucht sein mußte. Die Behauptung gründet sich wohl auf Minors Schiller-Biographie, wo es, nach der Ausführung, der Gedanke, ein jüdisches Reich einzuführen, sei im 18. Jahrhundert mehrfach geäußert worden und nach der Darlegung, Spiegelberg als Großsprecher und Maulheld habe manche Züge von einem übrigens christlichen Schulgenossen Schillers erhalten, so heißt: „Es war ziemlich überflüssig, daß Schiller diese ohnedies scharfgezeichnete Figur in Worten und Geberden mauscheln läßt und auch den Schufterle mit jüdischern Namen und semitischen Akzenten versah. Nicht bloß die Abneigung, welche seit den Tagen des elenden Süß in Württemberg gegen die Juden herrschte, hat ihn dazu bewogen, sondern nach Abels Erzählung vom Sonnenwirt gab es in Schwaben wirklich eine Räuberbande, welche von den Juden Löw und Schmerle angeführt und besonders gefürchtet war. Nach dem herrschenden Vorurteil nahm man an, daß die Juden durch christliche Verfolgungen dem Betrug, Diebstahl und endlich auch der Raubsucht nur um so leichter in die Arme getrieben wurden.“ Diese Ausführung veranlaßt zu einem näheren Eingehen auf die Frage, die von dem französischen Literarhistoriker so bestimmt beantwortet zu sein scheint.

Schiller hat sich nirgends über Spiegelbergs Judentum ausgesprochen: weder in dem großen Aufsatz über die „Räuber“, noch in der Mitteilung über die erste Vorstellung des Stücks kommt etwas darüber vor; auch die zeitgenössischen Kritiker und Berichterstatter über die Aufführung sagen davon nichts, was sie gewiß getan hätten, wenn etwa Spiegelberg nach des Dichters Intentionen in Kleidung oder Tonfall den Juden hervorgekehrt hätte.

Da uns also äußere Zeugnisse im Stich lassen, so müssen innere hervorgeholt werden: die Äußerungen des Stückes selbst. Ich habe in nochmaliger Lektüre das Auftreten Spiegelbergs genau verfolgt und muß sagen, daß seine Sprache sich in keiner Weise sprachlich von der der anderen Räuber unterscheidet, daß spezifisch Jüdisches sich nirgends findet, man müsste denn den Ausruf II, 3 „Denn warum bin ich nicht geblieben in Jerusalem“, d. h. die Stellung des Wortes geblieben vor, nicht nach „Jerusalem“ dafür annehmen. Sonst kommt gerade im Munde Spiegelbergs das Wort jüdisch oder Anspielungen auf Palästina gelegentlich vor, aber diese Anspielungen beweisen wenig. Denn die Äußerung: „hatte nichts als diesen Stab, da ich über den Jordan ging“, läßt sich zu keinen Schlüssen verwenden. Es soll ganz gewiß nicht bedeuten, daß Spiegelberg sich habe taufen lassen, sondern ist sicher nur ein biblisches Bild von dem Auszug aus einer bürgerlichen Stellung zu den Räubern, eine Gegenüberstellung der früheren Armut und des gegenwärtigen Reichtums —, ein Bild, das einem Bibelkenner geläufig war, welches Glaubens er auch sein mochte. Noch weniger beweist meines Erachtens das erste Wort, welches Spiegelberg zu sprechen hat: „Den Josephus musst du lesen“, Worte, die er nachher so variiert: „Lies den Josephus, ich bitte dich darum“ (beide Ausdrücke I, 2). Denn eine Empfehlung des Historikers Flavius Josephus konnte Schiller, wie Minor nachweist, im Schwäbischen Museum gelesen haben, und daß Juden gerade dieses Werk damals gelesen hätten, dürfte sich schwerlich dartun lassen, dagegen war eine solche Empfehlung passend im Munde eines Liebhabers von Gräueltaten, ohne daß dieser gerade dem Judentum entstammte.

Geradezu gegen die Annahme, daß Spiegelberg ein Jude sei, spricht aber das, was er über seine Bubenjahre erzählt. Wer weiß, wie eingezogen die Juden damals lebten, wie wenig sie sich trauten mit Andersgläubigen zu verkehren, wie geringen Wert die Eltern in ihrer verkehrten Anschauung über Erziehung aus körperliche Übungen legten, der kann nicht glauben, daß ein Judenknabe damals so wie Spiegelberg erzählt (I, 2), mit seinen Altersgenossen verkehrte, z. B. mit ihnen über einen acht Schuh breiten Graben sprang. Gegen diesen jüdischen Ursprung sprechen aber auch Äußerungen wie: „Warum sollte der Teufel so jüdisch zu Werke gehen“, die doch gewiß eher im Munde eines judenfeindlichen Christen als in dem eines Juden begreiflich wäre, und namentlich die (I, 2): „Wie wär’s, wenn wir Juden würden und das Königreich wieder auf das Tapet brächten“. Einer, der Jude ist, kann eine solche Äußerung nicht machen, weil sie Unsinn wäre, und einer, der Jude war und Christ geworden, müsste doch mindestens ein „wieder“ nach „wir“ einschieben.

Aber auch die einzige Stelle, die für Spiegelbergs jüdische Abstammung zu sprechen scheint, ist nicht beweiskräftig. Sie steht auch in der ersten Unterredung zwischen Moor und Spiegelberg, in der oft angeführten Szene (l, 2). Moor sagt: „Nun merk ich, du willst die Vorhaut aus der Mode bringen, weil der Barbier die deinige schon hat“, woraus Spiegelberg sagt: „Ich bin freilich wunderbarerweise schon vorausbeschnitten“. Denn wäre Spiegelberg wirklich als Jude gedacht, so wäre es durchaus kein Wunder, daß er beschnitten ist, sondern, im 18. Jahrhundert wenigstens, eher ein Wunder, wenn er dieses Merkmal seiner Glaubensgemeinschaft nicht an sich trüge. Das „wunderbarerweise“ kann sich also unmöglich auf den bei den Juden gebräuchlichen Akt acht Tage nach der Geburt beziehen, sondern kann nur andeuten, daß dem verworfenen Gesellen vielleicht infolge einer geschlechtlichen Krankheit oder bei Gelegenheit einer Verwundung die Vorhaut von einem Chirurgen abgelöst werden mußte.

Auch was über Schufterle gesagt wird, scheint mir in keiner Weise beweiskräftig. Die Namensendung le ist eine altdeutsche, besonders im Süden übliche, keineswegs eine auf jüdischen Ursprung weisende; für die Sprache Schufterles gilt übrigens dasselbe, was über die Spiegelbergs gesagt war. Sodann mag darauf hingewiesen werden, daß es im 18. Jahrhundert verhältnismäßig selten vorkam, daß die Juden derartige deutsche Familiennamen führten, wie die beiden hier besprochenen Mitglieder der Räuberbande, sondern sich zumeist mit biblischen oder jüdischen Vornamen unterschieden, denen der des Vaters zugefügt wurde. Doch ist dieser Einwand, wie ich zugeben will, nicht ganz stichhaltig; denn die beiden könnten ihre Namen erst angenommen haben, als sie in die Räuberbande eintraten. Jedenfalls wird man nach dem eben Ausgeführten nicht sagen können, daß in Schillers Räubern Juden dargestellt seien; es müßten denn kräftigere Beweise beigebracht werden als bisher.

II.

In Leipzig (für die Zeit vorher vgl. Jonas, Schillers Briefe 1, 178) lernte Schiller einen Juden kennen, aber in jener traurigen Gestalt, in der sie durch das ganze Mittelalter zogen und auch in der Neuzeit oft genug auftraten, als Geldverleiher, die daneben oft Wucherer waren. Der, mit welchem Schiller zu tun hatte, mit Namen Beit, war jedenfalls nicht der schlimmste seiner Art. Das Geld, das Schiller von jenem entlehnt hatte, wollte er von Weimar aus berichtigen, Körner sollte die Zinsen auf ein halbes Jahr zahlen und die Sendung des Wechsels veranlassen. Von der Schuld, die im ganzen 300 Laubtaler betrug, waren im April 1788 erst 100 Taler getilgt; im Oktober mußte Beit wieder prolongieren, aber Schiller machte sich aus, daß er jeden Monat etwa 50 — 55 Taler abzahlen könnte. Aber auch ein halbes Jahr später (März 1789) war noch kein Geld zur Bezahlung da, wenige Wochen später kündigte der stets in Geldnöten befindliche Schriftsteller für die nächste Zeit 150 Taler und den Rest aus Michaelis oder Ende des Jahres an, wirklich wurde im April zwar nicht die ganze Summe, aber 20 Carolin = 110 Taler gesendet.

Schiller in seiner Naivität meinte nun, der Darleiher warte geduldig auf den Rest, ohne zu mahnen, so daß er erst drei Jahre später (21. Februar 1792) dem Dresdner Freunde den Auftrag gab, sich zu erkundigen, wieviel er denn eigentlich an Beit zu zahlen habe. Dieser jedoch, als Geldmann, hätte ganz gewiß schon früher gemahnt, wenn nicht Körner schon lange den ganzen Posten getilgt hätte und damit dem Freunde einen weniger zins- und kapitalhungrigen Gläubiger verschafft hätte. Ihm wurde dann bei einem Besuche Schillers in [/b]Dresden die schuldige Summe zurückerstattet. Merkwürdig ist, daß bei allen Erwähnungen des Gläubigers das Wort Jude niemals gebraucht wird oder irgendein ärgerlicher oder widerwilliger Ausdruck vorkommt.

Eine unangenehmere geschäftliche Erfahrung machte Schiller mit einem anderen Juden, dem Buchhändler Michaelis in Strelitz. Dieser, Hofbuchhändler des Herzogs von Mecklenburg-Strelitz, bei seinem Landesfürsten so beliebt, daß dieser ihm mehrfach größere Geldsummen zur Verfügung stellte, täglich in seinem Laden erschien, ihm für seine Verlagsartikel vollständige Pressefreiheit gewährte, wollte diese Ausnahmestellung benutzen, um mit hervorragenden Schriftstellern in Verbindung zu treten. Er wandte sich an Schiller, bot ihm glänzende Bedingungen, um sich damit im deutschen Publikum einzuführen und einen Namen, auch wohl Geld zu erlangen. Der Vertrag mit Schiller über den Musenalmanach wurde am 15. August 1794 abgeschlossen. Schiller erhielt ein Honorar von 300 Talern. Dafür hatte er sich zu verpflichten, 10 bis 12 Bogen poetisches Manuskript zu liefern. Die Beiträge der Mitarbeiter, in einer Gesamthöhe von 150 Talern, wurden vom Verleger bezahlt.

Gelegentlich, wenn er seinen neuen Verleger erwähnte, nannte er ihn, ohne damit gerade Verachtung zu bezeigen, den „Judenbuchhändler“, aber im allgemeinen war er mit ihm zufrieden, sowohl wegen der guten Bedingungen, die er erhalten, als wegen der geringen Last, die er von dem Unternehmen erwartete. Seine Beziehungen zu Michaelis waren so gute, besonders sein Vertrauen zu dessen Leistungs- und Zahlungsfähigkeit so stark, daß er ihm auch das große Gartenwerk seines Vaters übergab und dafür 24 Carolin Honorar erwirken konnte. Auch das Werk seines Jugendfreundes Hoven: „Geschichte eines epidemischen Fiebers“, gedachte er demselben Buchhändler anzuvertrauen; da jener indessen mit der Antwort zögerte, so mußte Schiller das Werk einem anderen Buchhändler verkaufen; bei dieser Gelegenheit gab er die einzige Charakteristik des Verlegers, die so lautet (Briefe IV, 67):

„Du musst Dich nicht daran stoßen, wenn ich Dir vielleicht, einen Juden (einen solchen nämlich, der wirklich beschnitten ist) zum Verleger aussuche. Es ist wirklich in Strelitz ein solcher als Buchhändler aufgestanden, und er hat von mir einen Musen-Almanach in Verlag. Die Sächsischen Juden haben viel Kultur, und bedeuten etwas. Dieser, der sich Michaelis nennt, ist ein junger unternehmender Mann, der Kenntnisse besitzt, in guten Verbindungen steht, und bei dem Herzog von Mecklenburg viel Kredit hat. Er hat auch eine Schrift meines Vaters über die Baumzucht im Verlag, welche hier gedruckt wird.“

Sehr beachtenswert ist in dieser Stelle die kurze Zwischenbemerkung über die sächsischen Juden, für die sich freilich aus Schillers Briefen kein weiterer Belag findet.

Der Druck des Almanachs begann. Zunächst herrschte eitel Freude und Friede; Michaelis sollte nach Jena kommen, Schiller hoffte ihm durch Eröffnung eines Versprechens Herders eine Freude zu machen (an diesen 17. Mai 1795), Michaelis kam zur festgesetzten Zeit nach Jena.

Er wurde nur einem Empfehlungsbriefe Schillers an Goethe geschickt, dem er die günstige Nachricht bringen sollte, daß in Mecklenburg nach dem Roman Wilhelm Meister starke Nachfrage herrsche, und mit dem und Meyer er über die künstlerische Verzierung des Almanachs deliberieren sollte. Ob ihm die verheißene Audienz zuteil wurde, läßt sich nicht feststellen, denn in Goethes Briefen ist von dem Manne nicht die Rede. Aber diese Jenaer Zusammenkunft zwischen Autor und Verleger störte die Verbindung eher, als daß sie solche befestigte, denn am 2. August 1795 mußte Schiller den neugewonnenen Verleger Cotta bitten, seinem Vater das Honorar zu schicken, weil „der elende Mensch der Michaelis“ jenem weder Honorar noch ein Exemplar des Gartenwerks gesendet hatte, und mußte gleichzeitig klagen, daß der Hofbuchhändler in Jena außer Schiller selbst keinen Menschen bezahlt hätte und daß er etwa 800 Taler schuldig geblieben sei; „so debütierte dieser Mensch im Buchhandel“, fügte Schiller hinzu. Durch solche Erfahrung erklärte sich Schiller geneigt, nicht bloß, wie er schon früher erklärt hatte, den zweiten Jahrgang des Almanachs bei Cotta erscheinen zu lassen, sondern sogar den ersten Michaelis abzunehmen, das gezahlte Honorar zurückzuerstatten und den Verlag Cotta zu übertragen. Denn er fürchtete, daß des jüdischen Verlegers „Armseligkeit“ das rechtzeitige Erscheinen des Almanachs nicht ermöglichen würde, und geriet in ziemliche Aufregung, da auch ein Teil des Herbstes verstrich, ohne daß der Druck recht gefördert wurde.

Schließlich kam der Almanach doch zustande. An der Verzögerung der ganzen Allgelegenheit hatte Michaelis keine Schuld, und Schiller in seiner Aufrichtigkeit beeilte sich, den Verleger, dem er manche Vorwürfe gemacht hatte, seinen Korrespondenten gegenüber, z. B. Körner, Cotta, A. W. Schlegel, zu verteidigen. Am genauesten berichtet er darüber an Erhardt (14. September 1795, Briefe, IV. 267):

„Michaelis ist unschuldig, und die Sache hat sich zu seiner völligen Rechtfertigung aufgeklärt. Er mußte von Strelitz abreisen, und gab an dem Tage 1000 Taler auf die Post an David Friedländer in Berlin, der davon die nötigen Zahlungen besorgen sollte. Aber der Mensch, dem er die Führung seiner Geschäfte während der Abwesenheit übergab, ließ sich die 1000 Taler gegen den Postschein, den er in Händen hatte, auf der Post zurückgeben, und verschwendete sie. Eben dieser Mensch hielt alle Briefe zurück, welche von Michaelis hierher geschrieben und an ihn eingeschlossen waren, sowie die, welche an Michaelis einliefen. Die Sache ist juridisch verifiziert, und mir von einer ganz sicheren Hand notifiziert worden.“

Aber dieses mühsam hergestellte Vertrauen dauerte kaum vier Wochen. Da die Jenaer und auch Schillers Vater nichts erhielten, ward Michaelis schon Anfang Oktober als Lügner gebrandmarkt und von ihm erklärt: „Er tauge einmal nicht zu Geschäften“. 5. Oktober (an Humboldt).

Gleichwohl wurde eine gewisse geschäftliche Beziehung zwischen Schiller und Michaelis aufrechterhalten; ein Prospekt für den Almanach wurde durch Schillers Vermittlung den Horen beigegeben, und der Herausgeber des Almanachs konnte mitteilen, daß der Verleger seinen Honorarverpflichtungen vollständig nachgekommen war. Aber da dieser am 8. Dezember noch keine Exemplare des Almanachs gesendet hatte, so wurde er „dummer Mensch“, „der elendeste Tropf von Buchhändler“ betitelt und von ihm gesagt: „er, der die Unordnung selbst ist“. Die ersten Exemplare des Almanachs kamen durch Humboldts Vermittlung seitens der Druckerei, nicht seitens des Verlegers, am 30 Dezember in Jena an, freilich sehr spät für einen Almanach, der spätestens im Laufe des Herbstes für das kommende Jahr ausgegeben zu werden pflegt. Da Schiller am 9. Januar noch keine Exemplare von Michaelis erhalten hatte, während alle Sortimentsbuchhandlungen in Jena damit versehen waren, so nahm er von diesen Exemplaren zu seinem Privatgebrauch und wollte den Betrag dafür Michaelis an einer Bücherrechnung abziehen: „Anders weiß ich mir nicht zu helfen, da ich dem Publikum nicht sagen darf, wie sehr der elende Mensch mir manquirt“.

Endlich, am 18. Januar 1796, kamen die ersehnten Exemplare des Almanachs an und wieder folgte seitens Schillers, der ungern einem Unschuldigen unrecht tat, eine kleine Ehrenrettung für Michaelis (an Goethe): „Wir haben dem armen Tiere, dem Michaelis, doch Unrecht getan, denn die Exemplare waren ohne des Verlegers Verschulden zwölf Tage liegen geblieben“. Trotzdem war die Verbindung mit ihm nun definitiv zu Ende. Cotta, der aus kollegialischer Gesinnung Michaelis nicht verdrängen wollte, erhielt am 7. März 1996 Schillers Erklärung, wolle er den Almanach nicht nehmen, so müsse der Herausgeber sich nach einem anderen Verleger umsehen, da Michaelis absolut nicht zu diesem Geschäfte tauge. Dieser wandte sich jedoch noch mehrmals, Mitte März, ja noch einmal Mitte Juni an seinen Autor, ohne freilich auf den letzten Brief eine Antwort zu erhalten.

Die Briefe, die von Michaelis erhalten sind, machen keinen üblen Eindruck. Sie sind etwas wortreich, sehr ergeben, nicht gerade devot, wenn auch manchmal von einer etwas unbegründeten Vertraulichkeit. Aus ihnen geht hervor, daß Michaelis den Anfang eines philosophischen Journals deutscher Gelehrter, Niethammer und Fichte, herausgab, daß er daran dachte, die Oden Klopstocks zu edieren und ein Trauerspiel Engels, daß er auch mit den Brüdern Schlegel in Verbindung trat und die ersten Shakespeare-Übersetzungen des älteren, die Schrift des jüngeren Schlegel über das griechische Altertum herausbrachte.

Die Verbindung mit den Brüdern Schlegel löste sich bald, 1798. Im allgemeinen war das Urteil Friedrichs über den Verleger viel günstiger als das Schillers, z. B.: Michaelis „übertrifft Goeschen (der damals doch als einer der ersten Buchhändler galt) an Bildung, Geist und Tätigkeit sehr weit“. Freilich muß man bei solchem Urteil bedenken, daß Schlegel in seiner Geldnot an dem Vermögenden oder sich als reich gerierenden Buchhändler einen Rückhalt zu finden hoffte und wohl auch fand. Das interessanteste Verlagsunternehmen, das Michaelis plante und ganz gewiß auch, wenigstens in einigen Heften, herausbrachte, war ein Oppositionsjournal, dessen Begutachtung er durch Schiller wünschte, für das er einen höchst interessanten Entwurf schrieb, und für das er verschiedene Mitarbeiter zu werben suchte.

Wie lange der Buchhändler dieses Journal herausgab, wie lange er überhaupt als Verleger tätig war, läßt sich nicht bestimmen, sicher ist, daß er 1802 krank war, und daß sich damals sein Verlagsgeschäft nicht mehr in seiner Hand, sondern in der des Buchhändlers Albanus befand, der einem Unterhändler Schillers die Mitteilung machen mußte, daß er von des „Baumzucht“ des alten Schiller noch mehr als 600 Exemplare vorrätig und mit dem Buche kein Glück gemacht habe.

Die letzten Nachrichten, die über Michaelis vorliegen, und die wohl an dieser Stelle mitgeteilt werden können, da sie über den einzigen jüdischen Verleger Schillers handeln, sind merkwürdig genug. Görres schreibt nämlich an den Franzosen Villers, der sich Jahrzehnte in Deutschland aufhielt und fast völlig zum Deutschen geworden war, folgendes:

„Daß Sie Herrn Michaelis für Ihren Geistesverwandten erklären, tut mir leid, der allzu großen Herablassung wegen. Es ist der Buchhändler Michaelis in Neu-Strelitz, der dort böslichen Bankrott gemacht, viel geabenteuert hat, zu Paris dann in Bicêtre fataler Wechselgeschäfte wegen saß, später nach Bitsch (Festung in Lothringen) geführt wurde, dort ausriss und hier sprachmeistert, und zwar einer der Vertrauten von J. H. Voß ist. Er hat sich hier Ihrer Freundschaft gerühmt, und ein Mannskript Ihrer Parallele der deutschen und französischen Dichter vorgezeigt, das er von Ihnen erhalten haben wollte. Ich glaube sehr gern, daß er wichtigere Sachen, als das, was Sie anführen, von Ihnen aufgeschnappt und eingetragen haben kann. Die Mumie liegt nicht so fern, daß sie ihm nicht allenfalls auch eingefallen sein könnte, ganz treffend finde ich sie übrigens auch nicht; an den Toten sollen Haare und Nägel fortwachsen, und ich glaube immer, die französische wächst in bedeutenderen Teilen, wenn sie gleich von innen durch gewaltsame Einwirkung erstarrt. Mir ist sein Buch („Geist und Charakter der französischen Sprache und Literatur, ein Fragment“, Mannheim, 1808) sehr absprechend und oberflächlich vorgekommen, er brachte mirs, als er’s geschrieben hatte, weil er mir, als einem bekannten Franzosen-Nichtfreunde einen Gefallen damit zu tun glaubte. Ich nahm deswegen, um ihn zu überraschen, die Parthey der Sprache, und was er zur Verteidigung seiner Meinung beibrachte, lief auf nichts heraus; was er wußte, war schon in dem Buche gedruckt.“

Von Heidelberg aus soll Michaelis nach Tübingen zu Cotta gegangen sein und an seinen Blättern Beschäftigung und Anstellung gefunden haben. Ist diese Nachricht richtig, so würde Schillers glücklicherer christlicher Verleger dem unglücklichen jüdischen die Hand zur Stütze geboten haben.

III.

In Weimar lebten wenig Juden, hauptsächlich die Familie Elkan, „Der Jude Elkan, der mit manchem Rest läuft“, wie Goethe in der ersten Fassung seines Gedichtes „auf Miedings Tod“ sang, war auch einmal Schillers Lieferant. Er hatte, wie dieser seinem Schwager Wolzogen schrieb, Frau v. Stein Tuchproben gegeben; Schiller bestellte fünf Ellen der einen Probe. Ein anderer Weimarer Jude, Gabriel Ullmann — er ebenso wie Elkan, der Begründer eines zahlreichen und vornehmen Geschlechts —... war sein Bankier Goeschen gegenüber.

Schon ehe Schiller seinen dauernden Aufenthalt in Weimar genommen hatte, war Cotta sein ständiger Verleger geworden. Bei ihm erschienen bekanntlich die ferneren vier Jahrgänge des Musenalmanachs, sowie die Zeitschrift „Die Horen“, auf die Autor und Verleger die größten Hoffnungen gesetzt hatten, welche sich freilich nicht verwirklichten.

Am Musenalmanach beteiligten sich jüdische Autoren nicht; an der Zeitschrift dagegen waren zwei Juden als Mitarbeiter tätig: Bendavid und Salomon Maimon. Von der Korrespondenz mit ihnen hat sich freilich nichts erhalten. Der erstere steuerte zu den Horen den Aufsatz „Über griechische und gotische Baukunst“ bei. Er hatte gewiß auf seine Anfrage einen zusagenden Brief erhalten, bei der großen Unordnung aber, die bei Bendavid herrschte, dessen Nachlaß, in dem Zunzschen aufbewahrt, nur sehr geringe Bruchstücke seines gewiß großen literarischen Verkehrs enthält, ist dieser Brief mit so vielen übrigen verloren. Er erhielt ein Exemplar des Heftes und ein Honorar von vier Louisdors.

Salomon Maimon war Schiller schon bekannt, ehe dieser seine Zeitschrift herausgab. Er hatte des jüdischen Philosophen „Streifereien in das Gebiet der Philosophie“ gelesen und „viel Vortreffliches darin gefunden“.

Daher wurde er bei der Begründung der Horen unter denen genannt, die eine Aufforderung zur Mitarbeit erhalten sollten, eine Ehre, die bekanntlich nicht übermäßig vielen deutschen Autoren zuteil wurde. Wirklich sandte er eine Abhandlung über den Schönheitsbegriff ein, die Schiller als lesenswert charakterisierte und bei einer Reise nach Weimar Goethe mitbringen wollte. Sie wurde aber, trotzdem Goethe ein freundliches Wort für sie einlegte, nicht in die Horen aufgenommen.

Maimon und Bendavid gehörten, wenn auch nicht dauernd, dem Kreise der Berliner Aufklärer an, auch ein Dritter dieser Aufklärer, Markus Herz, wird gelegentlich bei Schiller erwähnt, freilich nur einmal als Arzt Wilhelm v. Humboldts. Das Haupt der Aufklärer, Moses Mendelssohn, war zu früh gestorben, als daß Schiller mit ihm in irgend welche persönliche Beziehungen hätte kommen können. Daß dieser indessen manche Schrift des jüdischen Weltweisen las, wird auch iii den Briefen mehrfach bezeugt. Schon 1782 nannte er Mendelssohns philosophische Schriften unter seinen Desideraten, er bestellte sie aufs neue zehn Jahre später.

Für die Lektüre und Benutzung der Mendelssohnscheu Schriften weit wichtiger als diese wenigen Briefnotizen sind die aus den Quellen geschöpften Mitteilungen der Biographen und Schillers ästhetisch philosophische Schriften selbst. In seiner Jugend hatte er durch Abels Unterricht Mendelssohnsche Lehren gehört, vielleicht auch geradezu eine oder die andere Schrift gelesen.

In seinen philosophischen Schriften nannte Schiller Mendelssohns Namen mehrfach oder erwähnte seine Gedanken. In der „Philosophie der Physiologie“ (1780) wird er unter den „großen Denkern“ genannt, „die das Instrument ihres Verstandes verstimmt haben, daß es keinen rechten Laut mehr von sich gibt“. In dem „Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen“ (1780) wird in dem Satz: „Mehrere Philosophen haben behauptet, daß der Körper gleichsam der Kerker sei“, an einen Ausspruch Mendelssohns im „Phädon“ gedacht und die Fortsetzung dieser Stelle schwebt vor, wo in derselben Abhandlung von der „Verachtung“ gesprochen wird, „mit der der Geist aus die Bewegung seines Gefährten herabsieht“. In dem Aufsatz „über Anmut und Würde“ wird die Mendelssohnsche Ansicht bekämpft, daß die Schönheit der erscheinenden oder nachgeahmten Bewegung zur Anmut gehöre, in dem Fragmente: „Kallias über die Schönheit“ wird Mendelssohn „unter der ganzen Schar der Vollkommenheitsmänner genannt, die das Schöne rational objektiv erklären“.

Trotz solcher Ausdrücke, die nicht immer ganz frei von Spott und Missachtung sind, hat Schiller gar manches aus den Anschauungen des jüdischen Weltweisen geschöpft, besonders die Theorie des naiven, wie der neueste Bearbeiter dieses Themas angibt.

Tritt schon in dieser verhältnismäßig seltenen Erwähnung des Namens Mendelssohn ein Gegensatz gegen Goethe hervor, der Mendelssohn besucht haben soll und einzelnen seiner Schriften große Aufmerksamkeit zuwandte, so zeigte sich dieser Gegensatz noch deutlicher in der Stellung beider Männer zu Spinoza. Während nämlich Goethes gesamtes Denken durch Spinoza bestimmt ist, wird der Amsterdamer Philosoph von Schiller kaum erwähnt: Nur zweimal lobt er Herders Behandlung Spinozas und spricht gelegentlich davon, daß ein Gegner Fichtes dessen Philosophie einen versteckten Spinozismus nenne.

Auch mit einem Freunde des Mendelssohnschen Hauses, David Friedlaender, einem eifrigen Sammler von Altertümern, der auch mit Goethe in Tauschverbindung stand, kam Schiller in Beziehung; indessen handelt es sich hierbei nicht um literarische oder persönliche, sondern um geschäftliche Verbindung. Friedlaender war nämlich Geschäftsfreund des oben ausführlich behandelten Michaelis; in einer der wenigen Stellen, die ihm gewidmet sind, wird er als „ein reicher und angesehener Jude in Berlin“ bezeichnet.

Einer der Söhne Mendelssohns, Josef, kam einmal zu Schiller, um ihm Grüße und Melodien von Zelter zu bringen, vermutlich in Begleitung seines Schwagers Simon Veit. Die Gattin des letzteren, Mendelssohns Tochter Dorothea, kam Schiller nicht nahe, obgleich sie mit ihrem zweiten Gatten, Friedrich Schlegel, längere Zeit in Jena lebte; als Tochter Mendelssohns hätte sie vielleicht bei ihm Zutritt gefunden, als Gattin Friedrich Schlegels war sie von vornherein dem Schillerschen Hause entfremdet. Ihren Roman Florentin erwähnt Schiller nur an zwei kurzen Stellen, in deren einer er sagt, daß der Roman, wenn er auch eine Fratze sei, ihm bessere Vorstellung von der Verfasserin gegeben habe.

Auch zu einer Beziehung mit einem jüdischen Künstler, dem damals sehr bekannten Medailleur Abramson in Berlin, kam es. Dieser wandte sich in einem bisher nicht bekannten Briefe an den Dichter, bat ihn um eine Zeichnung, um nach dieser eine Medaille zu machen; Goethe, des Künstlers wegen (7. Februar 1796) befragt, gab eine befriedigende Auskunft. Schon bevor diese eingetroffen war, hatte Schiller (12. Februar) den Bittsteller, wie es scheint (13. Februar), günstig beschieden; dieser antwortete am 7. März und wandte sich noch einmal nach Jena am 6. Januar 1797; aber seine, wie die an ihn gerichteten Briefe sind verloren.

IV.

Schiller der Dramatiker hatte geringere Beziehungen zu den Juden als Schiller der Schriftsteller. Vielleicht darf man diese Behauptung nicht so positiv aussprechen. Denn es wäre immerhin möglich, daß unter den Mannheimer Schauspielern (oder auch unter denen zu Weimar) sich einzelne Juden oder von Juden Stammende befunden hätten. Aus den Namen kann man keine bindenden Schlüsse ziehen, denn die Träger eines jüdischen Namens werden ihn gewiß, teils des allgemeinen Vorurteils wegen abgelegt, teils verändert haben, um ihren Familienangehörigen unkenntlich zu werden, die einen solchen Schritt schwerlich billigten. Aber bei der Leidenschaft der Juden fürs Theater wird man wohl annehmen dürfen, daß von ihrem Bekanntwerden mit der deutschen Literatur an, also von dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, auch ihr Hang erwachte, sich der Bühne zuzuwenden.

Trotzdem kann man unter den Theaterleuten, mit denen Schiller zu tun hatte, nur einen bestimmt als Juden bezeichnen: Jakob Herzfeld. Er war in Dessau geboren 1763, lebte also zuerst in der Atmosphäre, in der Mendelssohn aufwuchs. Da er erst 1796 zum Christentum übertrat, so gehörte er seiner ganzen Entwicklung nach dem Judentum an. Von seinen schriftstellerischen Leistungen scheint keine in die Öffentlichkeit gedrungen zu sein. Sein erstes Auftreten auf der Bühne erfolgte am 18. April 1792 in Wien, wohin er sich nach seiner Tätigkeit als Hauslehrer und den Anfängen eines medizinischen Studiums gewendet hatte. In Wien fand er einen Beschützer in dem berühmten Schröder, dessen Biograph gab ihm das Ehrenzeugnis: „Er hat rühmlich gehalten, was er versprach, und den Vorsteher der Bühne als Schauspieler und Freund in heiteren und trüben Tagen nicht verlassen.“ Mit Schröder kam er nach Hamburg und wirkte hier als Schauspieler und Theaterleiter bis zu seinem Tode 1826. Er wird besonders als Darsteller humoristischer Rollen gerühmt, aber auch sein Tell war sehr geschätzt. Als Vorsteher des Theaters erwarb er sich große Verdienste, die Biographien vieler Schauspieler und Theaterdichter geben rühmliche Zeugnisse davon. In dieser seiner Tätigkeit kam er auch mit Schiller in Berührung. Er wandte sich zuerst wegen der „Jungfrau von Orleans“, an diesen und bekam das Stück sowie die meisten späteren für je 12 Louisdors zur Aufführung — nur den „Parasiten“ lehnte er ab. Auch ältere Arbeiten, wie die Wallensteintrilogie erwarb er, ebenso die Theaterbearbeitung des Lessingschen „Nathan“, über deren glänzenden Erfolg er berichtete. Schiller gewährte ihm eine mit Rücksicht aus das Hamburger Personal gewünschte Abänderung des Lustspiels „Der Neffe als Onkel“. Um den Dichter bei guter Stimmung zu erhalten, wurden ihm von Hamburg aus 400 Austern geschickt, für die ein Dankschreiben einlief.

Der Ton der Schillerschen Briefe, von denen sechs erhalten sind, ist im ganzen geschäftsmäßig. Nur zweimal verbindet sich mit dem trockenen Dank des Theaterdichters ein liebenswürdiges Wort: bei der Aufführung der „Braut von Messina“, für deren Erfolg „Herzfelds glückliche Bemühungen und Anstalten“ als „entscheidend“ erklärt werden, und bei dem Dank für die Austern, von denen gesagt wird, daß „sie mit dankbarer Erinnerung an den Geber“ verzehrt worden. In dem zuletzt erwähnten Brief wird noch der Nathan-Ausführung gedacht; die Worte Schillers; „ich schätze mich glücklich, etwas dazu beigetragen zu haben, daß den Namen des großen Mannes bei dieser Gelegenheit neu gehuldigt wurde“, verdienen eine Erwähnung.

Die Briefe Herzfelds — von den mindestens sechzehn abgeschickten sind nur sieben gedruckt — sind in völlig korrektem Deutsch geschrieben und sind gleich weit entfernt von widerwärtiger Vertraulichkeit wie von niedriger Unterwürfigkeit. Das einzige, was man an ihnen tadeln könnte, ohne es doch als jüdische Aufdringlichkeit bezeichnen zu dürfen, ist der Umstand, daß Herzfeld sich, seinem Eifer und seiner Geschicklichkeit, zwar in bescheidenem Tone und mit volltönender Anerkennung des Schillerschen Genies, doch einen Teil der Wirkung von dessen Stücken zuschreibt. Zur Probe des Stils mag hier die auf die Nathan-Bearbeitung bezügliche Stelle mitgeteilt werden: „Deutschland ist Ihnen nun doppelten Dank schuldig, weil Sie, nächst Ihren vortrefflichen Originalwerken, nun auch das herrliche Produkt des unsterblichen Lessing für die Bühne eingerichtet. Möge es lange, lange noch den Mann besitzen, der, so wie er, auf immer der Stolz seiner Literatur bleiben wird.“

V.

Während Goethe in den verschiedensten Zeiten, besonders aber in den letzten dreißig Jahren seines Lebens von zahlreichen Juden besucht und von begeisterten jungen und älteren Leuten, hauptsächlich aber von jüdischen Frauen schwärmerisch verehrt und laut gepriesen wurde, fehlen diese Lobpreisungen ebenso wie die Besuche bei Schiller fast völlig.

Freilich besitzen wir von Schiller keine Tagebücher, keine Sammlung von Gesprächen; das Material ist viel lückenhafter als bei Goethe; aber die obige Behauptung läßt sich trotzdem festhalten. Die Tatsache ist um so merkwürdiger, da gerade die Richtung der Schillerschen Poesie geeigneter war, schwärmerische Mädchen und freiheitsdürstende Jünglinge anzuziehen als Goethes getragene und gedankenreiche Poesie; Bewunderer der Schillerschen Jugendlyrik, der schwülstigen Gedichte an Laura und der von Charlotte von Kalb angeregten leidenschaftlich-sinnlich-phantastischen Klänge hätten sich, so sollte man denken, gerade unter den poetisch angehauchten, nach Erlösung durch die Liebe sich sehnenden Israelitinnen in ebenso großer Zahl finden müssen, wie unter den bedrückten und nach Freiheit sich sehnenden Jünglingen und Männern, Verehrer der freude- und freiheitstrunkenen Klänge, wie sie in dem Gedicht „An die Freude“ und in den Dramen der früheren Epoche Schillers erschallen.

Allerdings ist ein Zeugnis vorhanden, aber erst aus späterer Zeit, das diesen Einfluß bezeugt. In einem Festartikel aus das Jahr 1859 (vgl. unten) wird die folgende Auseinandersetzung gegeben, für deren Richtigkeit ich keine Bürgschaft übernehmen kann, die aber als Zeugnis eines reifen Mannes Geltung haben mag.

Diese Darlegung lautet: „Das Gefühl für das Schöne, das — infolge der jahrhundertelang währenden Zurückdrängung aus fast allen Gebieten des Lebens — bei den Juden stumpf geworden war, das wurde namentlich durch die Schillersche Dichtung geweckt und geschärft. Denn Schiller war es vorzugsweise, der allen, welchen es vergönnt war, aus den mittelalterlichen beengenden Schranken herauszutreten, als Führer und Wegweiser entgegenkam. Der melodische Zauberklang seiner Sprache lockte sie mit magischer Gewalt zum Eintritte in die Welt seiner Dichtung, in welcher ihre höchsten Gedanken, ihre heiligsten Empfindungen, in die lieblichste Form gekleidet, entgegentraten. Die Weisheitssprüche, die ihnen namentlich in den späteren Dramen des Dichters, mit biblischer Kernhaftigkeit und nicht selten mit biblischem Inhalt erfüllt, entgegentönten, heimelten sie mächtig an und luden sie ein zu immer erneuerter Wiederkehr, zu immer längerem Verweilen.“

Auch die „Allgemeine Zeitung des Judentums“ 1859, Nr. 45, konstatiert in einem Aufsatze von Kayserling zur Schillerfeier 1859, Nr. 45, daß Schiller ein Liebling der jüdischen Jugend sei.

Solch allgemeine Äußerungen sollen nicht eben in Zweifel gezogen werden. Wichtiger jedoch wäre es, nur das hier behauptete Nachleben Schillers in der jüdischen Jugend etwa in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts zu konstatieren, wenn man aus historischen Dokumenten, Briefen, Selbstbiographien, Tagebüchern diesen starken Eindruck beweisen könnte. Das dafür vorliegende Material ist freilich äußerst dürftig. In Abraham Geigers Aufzeichnungen spielt Schiller fast gar keine Rolle; der Lieblingsschriftsteller seiner Jugend, Herder, wurde später durch Goethe verdrängt, bei der Lektüre des Briefwechsels zwischen Goethe und Schiller werden zwar zwei Briefe des letzteren hervorgehoben, aber die Wirkung solcher Lektüre war weniger die Begeisterung für den Autor, als die Sehnsucht nach einem gleichgesinnten Freunde. Etwas größeren Einfluß Schillers bemerkt man in Berthold Auerbachs Jugendbriefen Er, der in seinen höheren Jahren so goethefeste Mann — er war es, der das schöne Wort „goethereif“ prägte — erfuhr ganz naturgemäß in seiner Jugend starke Eindrücke von dem schwäbischen Landsmann, so daß seine wenigen bisher überlieferten Jugendverse nach Schillerschem Muster gebildet sind und er seinem Freundschaftsenthusiasmus in Schillerschen Versen Luft macht. Dagegen scheint Gabriel Rießer von Schiller keine Anregung empfangen zu haben, der Vater liest und zitiert Jean Paul; seine Beteiligung an der Schillerfeier und seine Schillerrede haben mit seinem Judentum nichts zu tun.

Schweigt so die vorhandene Mernoirenliteratur, so gibt es andere Zeugnisse, welche eine große Popularität Schillers in jüdischen Kreisen und seine direkte Einwirkung auf die Dichtung innerhalb dieser Zirkel behaupten.

Schon Delitzsch „Zur Geschichte der jüdischen Poesie“, Leipzig 1836, S. 102 sagt: „Die Bikkure ha Jttim wurden das Organ der neuen germanischen Dichterschule in den weitert österreichischen Landen, aus welche Schiller den wichtigsten Einfluß ausübte.“

Jellinek, „Der jüdische Stamm“, Wien 1869, S. 21 sagt bei Schilderung einer Talmudschule aus dem 3. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts: „Der Hörer talmudischer Kasuistik trägt — Don Carlos bei sich und schwankt zwischen der Gedankenfreiheit des Marquis Posa, für die er besonders schwärmt, und den haarscharfen Distinktionen seines Meisters“.

Wo aber bestimmte geschichtliche Zeugnisse schweigen, tritt die Tradition ein. Darüber schreibt mir Herr Dr. Karpeles:

„Von der Popularität Schillers im Ghetto, namentlich in den Talmudschulen (Jeschiwas), können Sie sich gar keine Vorstellung machen. Man kann diese nicht hoch genug einschätzen und getrost behaupten, Schiller war der Dichter des Ghetto; namentlich gilt dies für Polen und Österreich. Diese Tatsache steht so fest, als wenn sie durch tausend Bände Memoiren verbürgt wäre. Jeder einzelne, der aus dem Ghetto hervorgegangen, weiß dies und kann es bekräftigen, und die älteren Bachurim wußten darüber die ergötzlichsten Dinge zu berichten.“

Und derselbe bemerkt:

Für das Kapitel von der Popularität Schillers im Ghetto ist auch charakteristisch, daß fast alle größeren Balladen Schillers in verschiedenartigen Parodien und Travestien im Ghetto zirkulierten, von denen auch viele gedruckt sind, ein Zeichen dafür, wie bekannt er gewesen ist. Schließlich will ich Ihnen noch eine Schiller-Anekdote, die Ihnen vielleicht Spaß machen wird, mitteilen: Ein Bachur wird von einem Kollegen erwischt, wie er ein deutsches Buch liest. Der Späher hört ihm aufmerksam zu, wie er liest:

Zu Dionys dem Tyrannen — dem Rosche — schlich — er ist geloffen —

Möros, den Dolch — den Chalef — im Gewande — in der Kapote —:

Nun stürzt der Späher auf den harmlosen Leser los: „Was wachst De denn da?“ Antwort: „Ich verteutsch wir Schiller!“

Außer solchen humoristisch anmutenden Übersetzungsversuchen sind aber auch ernstgemeinte und wohlgelungene zu verzeichnen. Auch hier darf ich wich wieder eines Hinweises von G. Karpeles bedienen:

„Die erste Übersetzung Schillers erschien in der klassischen Zeitschrift „Bikkure ha Jttim“, wo M. Letteris und S. J. Rappaport als Übersetzer auftraten. Seither ist fast alles von Schiller ins Hebräische übersetzt worden. In der Bibliotheca Hebraica-Post-Mendelssohniana von W. Zeitlin (Leipzig 1891) werden 21 Nummern von Schiller-Übersetzungen angeführt. Sämtliche Dramen Schillers und auch die meisten seiner Gedichte sind in Galizien oder Russisch-Polen ins Hebräische übersetzt worden und bilden noch heute dort die Lieblingslektüre der Jugend.“

An der Schillerfeier des Jahres 1859 haben sich auch die Juden beteiligt.

Wenn wir nun die unmittelbaren Zeitgenossen fragen, d. h. diejenigen, die während der Lebzeiten Schillers oder gleich nach seinem Tode zu Worte kamen, so lassen sich nur sehr wenige Äußerungen zusammenstellen. Gegenüber den zahlreichen Zeugnissen der Berliner Jüdinnen aus der Zeit der Romantik über Goethe läßt sich für Schiller nur weniges finden.

Henriette Herz, deren Gatte, wie oben angeführt, wenigstens dem Namen nach Schiller bekannt war, gab nur eine kurze Schilderung von Schillers äußerem und fuhr dann fort: „Bis zum Jahre 1804, wo ich ihn zum ersten und letzten Male und zwar hier in Berlin sah, da hatte ich ihn nur aus seinen Schriften gekannt, und wie es begreiflich ist, daß wir uns das Bild der Persönlichkeit eines Dichters, den wir kennen und lieben, aus seinen Werken gestalten, so hatte ich ihn mir in seiner Ausdrucksweise feurig und in seinen Reden rückhaltlos seine Meinung aussprechend gedacht. Ich meinte, er müsste so im Laufe eines Gesprächs etwa wie sein Posa in der berühmten Szene mit König Philipp sprechen. Zu meinem Erstaunen nun stellte er sich in seiner Unterhaltung als ein sehr lebenskluger Mann dar, der namentlich höchst vorsichtig in seinen Äußerungen über Personen war, wenn er durch sie irgend Anstoß zu erregen glauben durfte.“

Die zweite Berliner Jüdin, die in der Literatur der Übergangszeit vom 18. zum 19. Jahrhundert eine Rolle spielt, Dorothea Veit, geb. Mendelssohn, deren Roman, wie wir sahen, von Schiller kühl beurteilt wurde, trat, solange sie dem väterlichen Glauben allgehörte, schriftstellerisch nicht hervor. Aber auch in ihren Briefen, nach der Verbindung mit Fr. Schlegel, in denen sie viel literarischen Klatsch erwähnt und Goethes häufig gedenkt, wird Schiller kaum angeführt, auch von seinem Tode ist nicht die Rede; immerhin ist es denkbar, daß sie in die lächerliche antischillersche Gesinnung einstimmte, die in den romantischen Zirkeln Jenas zur Mode geworden war. Ein paar Äußerungen aus ihrem Tagebuche bekunden nur, daß sie Schiller Hochmut und Grobheit zuschrieb, aber sie überliefert auch als Goethes Ausspruch das Wort, das sich vielleicht gerade gegen die Romantiker richtet: „Ich weiß wohl, es gibt jetzt einige Leute, die behaupten, Schiller wäre kein Dichter! So lange ich aber lebe, soll sich gewiß niemand unterstehen, es zu sagen.“

Weniger als die Genannten trat in den Berliner geistreichen Kreisen Lea Salomon hervor, die Gattin Abraham Mendelssohns; sie gehörte zu denen, die mehr in der Stille des Hauses wirkten, als in der Gesellschaft eine Rolle zu spielen trachteten. Von ihr sind einzelne Äußerungen bekannt geworden, an und gegen den berüchtigten Kritiker Garlieb Merkel gerichtet, in denen sie Wallensteins Tod für ein Meisterstück erklärt und, bezeichnend genug, den „erhabenen, himmlischen Charakter“ der Thekla „dieses Engels des Lichts und der menschlichen Größe“ rühmt. Und da merket, keineswegs ihrer Meinung, gegen sie „das Publikum“ anführen wollte, verwahrt sie sich entschieden dagegen, daß dieses in solchen Fragen ausschlaggebend sein könne.

Ein anderer, den Berliner Kreisen nahestehender Jude, David Veit, studierte längere Zeit in Jena und sah Schiller manchmal, nicht so oft, wie man erwarten sollte, da er mit Wilhelm von Humboldt, Schillers vertrautem Freunde, sehr viel zusammen, ja senk regelmäßiger Sonntagsgast war. Während dieser Veit nun seiner Berliner Freundin Rahel Levin Goethesche Gedichte abschrieb, dessen neue Werke und Aufsätze analysierte, die mit ihm geführten Gespräche genau überlieferte, einen Tadel gegen ihn kaum je wagte, fand er es unbegreiflich, daß Schiller an Matthisson Geschmack haben konnte, und lobte mäßig eine Rezension des Jenaer Ästhetikers über einen Gartenkalender. Als er Schiller zum ersten Male sah, schrieb er ziemlich kühl, 10. November 1794: „Gestern habe ich Schiller zum erstenmal gesehen, ich finde Humboldts Urteil sehr wahr: Goethe hat ein allgemein schönes Männergesicht, Schiller nur eine Art davon, und die eine Art, die sich mit dem Angenehmen sehr verträgt, ohne die Stärke zu verlieren.“ Sonst findet sich über Schiller nur eine sehr merkwürdige Äußerung (15. Juni 1795): „Macht nun der süße Wahn der süßeren Wahrheit Platz, so werden Sie wissen, daß ich eben nur aus meiner Eigenlaune verrückt oder begeistert bin, und in der Begeisterung fühle ich mich Schiller um soviel näher; allein sich Schillern um soviel näher fühlen, kann höchstens Schillerlästerung heißen, welche die Leute von unserer freien Manier sich öfters erlauben, sollte es auch Unsinn heißen, — desto schlimmer für ihn.“ Verstehe ich den Satz recht, so ist er eher gegen als für Schiller auszufassen. Er soll bedeuten, daß die goethefesten freien Menschen nur dann Verwandtschaft mit Schiller empfinden, wenn sie aus ihrer richtigen Bahn gelenkt sind.

Rahel Levin selbst, an welche die vorstehenden Äußerungen gerichtet sind, ist Schiller gegenüber, wenn auch nicht geradezu feindlich, so doch kühl, zumal, wenn man ihre Gesinnung gegen Schiller mit ihrer Goethe-Begeisterung vergleicht. Wenn sie einmal die Xenien lobt, so tut sie dies mehr Goethes, als Schillers wegen, und ihrem Ausruf: „Es lebe Schiller, den mein Herz ehrt“, steht ihre Billigung des Tieckschen Ausspruches entgegen, daß er, der unser Theater gegründet habe, es auch wieder zu zerstören helfe. Sie spottete über Thekla, sie gab nicht zu, „daß die gute und beliebte Jungfer Orlean“ an Werners Luther heranreiche, und bezeugte an einer, freilich späteren Stelle (13. September 1827) bei aller Teilnahme für Schiller, daß die ihm ehemals gewidmete Aufmerksamkeit auf Goethe überging. Die Stelle lautet:

„Ich vergötterte Schiller aus diesem Teile, weil er eine lehrsame Seele war, und all seinen Geist dazu gebrauchte; vortrefflichen Treffer hatte, — darin bestand für mich sein Talent; dies vergötterte ich z. B. in seinem Gedicht: die Schlacht.

Fast antik in modernster Form, und Stoff: tief ergreifend, weil die Sache in ihrer Einfachheit erfaßt, eben dadurch ihren Graus, die Unabänderlichkeit zeigt. Undenklich schön! So liebt' ich „Melancholie an Laura“, alle an Laura; eines, wo er den Frühling „Lieber Jüngling“ anredete. Ich liebte ihn ganz: war voller Freude, ihn so liebenswert und würdig zu finden. Aber da kommt Goethe mit seiner Macht, seinen Zeiten, seiner Vollendung und Vorstellung, Denken, Reise, Vollendung und Gewalt des Ausdrucks, kampfgekämpfter Weisheit, beschauender, überschauender Melancholie, weiser ausgerungener Heiterkeit, mit seiner vue d’oiseau, mit seinem Sternenblick, aus deutsch, — von einem Stern herab —, mit der Götterbrust, an der man nicht allein ruht, sondern Ruhe findet, — und allen anderen Dichtern fehlt etwas; — Großes.“

Mit den drei genannten Frauen, Dorothea Veit, Henriette Herz, Rahel Levin, wird oft die schöne und geistreiche Mariann Meyer (Frau von Eybenberg) zusammen genannt; wie nahe sie Goethe stand, ist bekannt, dieser hatte (wie er 26. Juli 1797 schreibt) dem Freunde gewünscht, diese „berühmte“ Dame kennen zu lernen; ob das aber wirklich damals oder später geschehen ist, läßt sich nicht nachweisen.

Unter den deutschen Schriftstellern jüdischen Ursprungs ans der folgenden Generation sind Börne und Heine gewiß die bedeutsamsten. Trotzdem möchte ich sie nur streifen, nicht ausführlich behandeln. Der Grund zu diesem Verfahren liegt nicht in dem Bedenken, es sei nicht angemessen, diese beiden zu den Juden zu rechnen, sondern hauptsächlich in dem Umstande, daß in dieser Skizze im wesentlichen nur die Zeit Schillers selbst berücksichtigt werden soll: Börne aber war, bei dem Tode Schillers, ein Knabe, Heine ein Kind. Daher mag hier nur kurz daran erinnert werden, daß in den „Dramaturgischen Blättern“ Börnes einzelne wichtige Kritiken Schillers vorkommen, unter denen die über „Wilhelm Tell“ eine nicht geringe Berühmtheit erlangt hat und daß in seinem „Tagebuch“ 1829 bei Anlaß der Kritik von Schillers und Goethes Briefwechsel sich viele wegwerfende Äußerungen über Schiller, namentlich seine Stellung zum deutschen Volke, seinen Mangel an Witz finden. Für Heine sei, wiederum nach Karpeles Worten, daraus hingewiesen, daß er eine große und unbedingte Verehrung für Schiller empfand, er nannte ihn („Romantische Schule“, Bd. I) „das schönste Herz, das jemals in Deutschland gelebt und gelitten“.

VI.

Vielleicht von noch größerem Interesse als die Frage, wie Schiller die Juden beurteilte und von ihnen beurteilt wurde, ist die, ob und wie er jüdische Dinge in seinen Werken besprach, wie er insbesondere die Bibel benutzte und behandelte.

Schiller lernte die Bibel durch seine fromme Mutter kennen. Auch sein Vater war zwar fromm, ein Gebet von ihm hat sich erhalten, aber die eigentliche Frömmigkeit des Hauses wurde durch die Mutter vertreten; der vielbeschäftigte Vater hatte auch wohl gar keine Zeit, dem Sohne Kenntnisse beizubringen und ihm einzelnes aus seiner Lektüre zu übermitteln.

Die Mutter war keine gebildete Frau, sie bedurfte nur geringer geistiger Nahrung aus Büchern, aber was sie las, war religiös, Uz und Gellert waren die Poeten, die sie las und liebte. Wenn sie sich der Bibel zuwandte, so mag es freilich mehr das Neue Testament gewesen sein, als das Alte, aus dem die Mutter den Kindern erzählte; am bekanntesten ist jene von des Dichters Schwester Christophine berichtete Szene, da die Mutter den Kindern aus einer Wanderung nach Marbach von den Pilgern erzählte, die nach Emmaus gingen, wie alle durch diesen Bericht, den sie auf der Spitze des Hügels empfingen, innig gerührt wurden, niederknieten und beteten, „dieser Berg wurde uns zum Tabor“.

Aus solchen Gesprächen über die Bibel und aus Hinweisen auf sie mag Schillers (epischer oder dramatischer) Plan:

Absalom, entstanden sein. Im Jahre 1779 brauchte Schiller in einer Rede einige Worte über Absalom: die Geschwister meinten, daß von dem Jugendwerke manches erhalten sei; die Schwester Nanette forschte 1792 eifrig nach, konnte aber nichts finden.

Auch später hat Schiller nicht aufgehört, aus der Bibel zu schöpfen. Ich bin kein Bibelforscher und muß mich daher auf einiges beschränken, was ich in der Literatur finde. Zwei Schriften, die über diesen Gegenstand handeln, sind äußerst dürftig. Die eine von Anton (1849) geht fast ausschließlich auf das Neue Testament ein und berührt nur gelegentlich einzelne Psalmstellen; die von Goldschmidt (Schillers Weltanschauung usw. 1888) will zeigen, daß die Ideen der zwei großen Gedichte: Kassandra und Das Ideal und das Leben mit der biblischen Anschauung Berührung haben, daß sie das schöne poetische Bild vom Baum des Lebens und der Erkenntnis wiedergeben und weiterführen. Mir scheint trotz der wortreichen Erklärung des Autors seine Absicht misslungen zu sein, nur ein paar im folgenden erwähnte biblische Anklänge aus den Räubern, die er beibringt, sind dankbar anzuerkennen.

Am Schluß der Vorrede zu den Räubern heißt es: „Der Pöbel hört nicht auf, Pöbel zu sein. Und wenn Sonne und Mond sich wandeln, und Himmel und Erde verfallen wie ein Gewand,“ so erinnert der Verfasser an Ps. 101, 26, 27, wo es heißt: „Gott habe Himmel und Erde gegründet, sie können fallen“. Karl Moor sagt zum Pater: „Sag’ ihnen, mein Handwerk ist Wiedervergeltung und Rache ist mein Gewerbe.“ Diese Worte werden zusammengestellt mit Deuter. 32, 35, „die Rache ist des Herrn“, daselbst: „Es ist Gnade über alle Grenzen“; dafür die Parallelstelle, Klagelieder 3, 22: „Seine Gnade hat kein Ende“. Eine Benutzung biblischer Wendungen an den angeführten Stellen wird man nicht leugnen, obgleich ihre Verwendung eine ziemlich freie genannt werden muß.

Einiges andere mag im Anschluß all eine Studie Schluricks vorgebracht werden. Diese außerordentlich fleißige Arbeit geht freilich wie die meistert derartigen Studien zu weit. Unzählige biblische Wendungen und Begriffe sind durchaus in den Volksgeist, in die allgemeine Verkehrssprache übergegangen, so daß ihre Anwendung weder für eine Lektüre, noch weniger für Verehrung der Bibel zu sprechen braucht. Wenn es z. B. I. Sam. 20, 38 heißt: „Risch wie der Wind“, so muß man eben nur wissen, wie ein Blick aus Grimms deutsches Wörterbuch belehrt, daß das Wort „risch“ gerade in der Bedeutung „schnell“ schon in der mittelhochdeutschen Periode über ganz Mittel-Deutschland verbreitet war, daß es in neuerer Zeit von Wieland mehrfach, von Bürger außerordentlich häufig gebraucht wurde, so daß die Stelle in Schillers „Semele“ „risch aufhüpfend“ in keiner Weise aus eine Benutzung der Bibel führen muß. Von einer Entlehnung aus der Bibel kann man doch nur dann sprechen, wenn Wort und Begriff sich eben nur aus ihr erklären, nicht aber, wie hier und an zahllosen anderen von Schlurick angeführten Stellen, wenn diese sich ans volkstümlichem oder schriftstellerischem Gebrauch herleiten lassen.

Schillers Briefe, im Gegensatz zu denen Goethes, zeigen wenige oder gar keine Anklänge aus der Bibel, und gerade dieses fehlen biblischer Zeugnisse in den vertrauten Äußerungen beweist ein geringeres Mitleben in jenen alten Urkunden.

Dagegen mag aus einzelne Poesien hingewiesen werden. Das Gedicht „Morgengedanken am Sonntag“ erinnert an einzelne Psalmstellen. In den „Worten des Glaubens“, „Thekla, eine Geisterstimme“, „Die Künstler“ finden sich neben Stellen aus den Evangelien manche Reminiszenzen aus Psalmen und Propheten, und diese letzteren sind auch in manchen anderen Gedichten paraphrasiert. Eines der charakteristischsten Beispiele ist Psalm 19, 6: „und dieselbige geht hinaus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen den Weg“, verglichen mit der Stelle im Gedicht „An die Freude“:

„Froh wie seine Sonnen fliegen

Durch des Himmels prächt’gen Plan,

Laufet, Brüder, eure Bahn

Freudig wie ein Held zu fliegen.“

Im Gegensatz dazu scheint es mir nicht nötig, die vielfachen Erwähnungen von Engel und Paradies anzuführen (Hölle und Teufel gemahnen doch mehr ans Neue Testament) oder die Idee, daß der Mensch der Sünde anheimgefallen oder zu ihr geboren sei, weil hier nur im allgemeinen biblische Vorstellungen, aber nicht einzelne biblische Stellen eingewirkt haben. Für anderes, Tod, Weltgericht, Schutzengel spielt fast ausschließlich das Neue Testament eine Rolle, nicht aber das Alte, das uns in diesem Zusammenhange allein interessiert.

Das Drama, das die wesentlichste Anregung von dem Alten Testament erfahren hat, ist die „Jungfrau von Orleans“.

Hier handelt es sich nicht bloß urn einzelne Anklänge, sondern man muß sagen, die ganze Figur Johannas hat etwas Biblisches an sich. Schon Hoffmeister wies daraus hin, daß ihr Verhältnis zu ihren Geschwistern an das Josefs zu seinen Brüdern gemahnt, daß Johanna wie Josef in seinen Träumen das künftige Geschick erkennt, daß sie in diesen Träumen sieht, wie die Ihrigen, aber auch Grafen und Fürsten sich vor ihr neigen, ähnlich wie Josef solches vorausschaut (1. Moses 37, 7). Eine neuere Untersuchung hat zu dem eben erwähnten noch manches hinzugefügt. So gemahnt ihr Bezwingen des Tigerwolfs, der in ihre Herden fiel, an Simsons Zerreißen des Löwen (Richter 14, 6), und man wird an 1. Samuel 17, 33 bis 35, erinnert, wenn es heißt, sie habe dem Wolfe das Lamm entrissen, das dieser schon im blutigen Rachen davontrug, oder an Joel 3, 18, wenn die Jungfrau ausruft: „Er sei zur Ernte reif, mit ihrer Sichel wird die Jungfrau kommen“, — wenn auch freilich für dieses Bild noch deutlicher als die Ausdrücke des Propheten einzelne Wendungen aus der Apokalypse vorzuschweben scheinen.

Wie Johanna mit Josef, so hat sie auch Parallelen mit Moses. Während Schiller in seinen Quellen nur eine mittelbare Berufung der Jungfrau durch verschiedene Heilige vorfand, spricht er in seinem Drama, an Moses erinnernd, von einer unmittelbaren Berufung der Johanna durch die göttliche macht, besonders in der Stelle: „Gehe hin, du sollst auf Erden für mich zeugen!“ einer wirklichen Parallele zu 2. Moses 3, 10: „So gehe nun hin, ich will dich zum Pharao senden“, wo des weiteren auch noch eine Ähnlichkeit darin besteht, daß die Stimme Gottes in der Bibel aus dem feurigen Busch, in dem Drama aus dem heiligen Druidenbaume erschallt.

Auch in anderen Dramen Schillers lassen sich einzelne biblische Anspielungen und Vergleiche bemerken, besonders in der Kapuzinerpredigt in „Wallensteins Lager“ und in den Worten des Pfarrers in den „Räubern“. Aber auch hier ist das Neue Testament stärker benutzt als das Alte.

Die Persönlichkeit des Moses lockte den Dichter schon früh. Doch besitzen wir über den epischen Plan Moses aus der Zeit der Karlsschule 1773 nur das Zeugnis seines Schulfreundes Petersen und können uns denken, daß er unter dem Einfluß Klopstocks gefaßt wurde, und, wenn ausgeführt, durchaus seine Art gezeigt hätte. Siebzehn Jahre später wurde der Persönlichkeit und ihrer Tätigkeit in der Abhandlung „Die Sendung Mosis“ eine ausführliche Darstellung gewidmet. Zeitgenössische Urteile über die Abhandlung sind wenig bekannt. Körner hatte am 6. Oktober 1790 geschrieben: „Die Sendung Mosis ist eine Vorlesung von Dir. Von dieser Art könntest Du mehrere in der Thalia liefern, die zugleich eine historische Galerie bilden könnten.“ Diesen nicht sehr enthusiastischen Ausdruck erwiderte Schiller mit den Worten (18. Oktober). „Der Aufsatz über Moses hat also Deinen Beifall“, und Körner schwächte sein halbes Lob ab durch die in dem nächsten Brief stehenden Worte: „Moses endet nicht befriedigend, wenigstens bleiben viele Fragen und Zweifel.“

Aber auch in neuerer Zeit ist die Schrift sehr wenig besprochen worden, und schon aus diesem Grunde lohnt sich ein näheres Eingehen aus sie.

Schiller selbst hat darauf hingewiesen, daß das Material zu dem Aufsatz ebenso wie einige Hauptstellen aus der Schrift von Decius (das heißt: dem Jenenser Professor Reinhold) genommen ist: Die hebräischen Mysterien oder die ältesten religiösen Freimaurer, Leipzig 1788. Auch diese Schrift ist jedoch nicht selbständig, sondern fußt auf einem englischen Werke von Warburton, das auch Quelle für Lessings „Erziehung des Menschengeschlechts“ gewesen ist. Doch es ist für unsern Zweck nicht von hervorragender Bedeutung, diese Ableitungen und Entlehnungen im einzelnen zu verfolgen. Das von Schiller Aufgenommene muß, wenn es auch ursprünglich nicht von ihm herstammen sollte, als sein Eigentum in Anspruch genommen werden.

Der Autor betrachtet das Judentum als Quelle für Christentum und Mohammedanismus, als Verkündigerin der Lehre von der Einheit Gottes für die ganze Menschheit und sagt dann:

„Aus diesem Standpunkt betrachtet, muß uns die Nation der Hebräer als ein wichtiges, universalhistorisches Volk erscheinen, und alles Böse, welches man diesem Volke nachzusagen gewohnt ist, alle Bemühungen witziger Kopfe, es zu verkleinern, werden uns nicht hindern, gerecht gegen dasselbe zu sein. Die Unwürdigkeit und Verwobenheit der Nation kann das erhabene Verdienst ihres Gesetzgebers nicht vertilgen und ebensowenig den großen Einfluß vernichten, den diese Nation mit Recht in der Weltgeschichte behauptet. Als ein unreines und gemeines Gefäß, worin aber etwas sehr Kostbares aufbewahrt worden, müssen wir sie schätzen; wir müssen in ihr den Kanal verehren, den, so unrein er auch war, die Vorsicht erwählte, uns das edelste aller Güter, die Wahrheit zuzuführen, den sie aber auch zerbrach, sobald er geleistet hatte, was er sollte. Aus diese Art werden wir gleich weit entfernt sein, dem hebräischen Volk einen Wert auszudringen, den es nie gehabt hat, und ihm ein Verdienst zu rauben, das ihm nicht streitig gemacht werden kann.“

Das Leben der Israeliten in Ägypten, ihre starke Vermehrung, Absonderung, ihre Lebensweise nach nomadischer Art wird kurz dargetan und gezeigt, wie man, statt sie durch das ganze Land zu verteilen und mit anderen gleich zu behandeln, sie mit Arbeit und Abgaben belastete, eine besondere Provinz ihnen einräumte, die aber für die große Menge Menschen zu eng wurde. Unreinlichkeit und Aufsatz waren die Folgen, dieser Aufsatz wiederum die Quelle besonderer Bedrückungen, unter anderen auch der Vorschrift, daß die neugeborenen von den Hebammen erwürgt werden sollten. Die Hebammen kamen jedoch dem Befehle nicht nach: die Rettung der Hebräer kam durch einen aus ihrer Mitte, der aber frühzeitig ihrer Gesellschaft entzogen und mit ägyptischer Sitte und Sprache bekannt gemacht wurde. Denn bei den ägyptischen Priestern lernte Moses die Lehre von der Einheit Gottes, selbst den Namen des höchsten Wesens, priesterliche Sitten und Gebräuche, die Lehre von der Beschneidung, den Unsterblichkeitsglauben, er entnahm von ihnen die heilige Lade, in der das unentweiht verborgen war und manches andere, durch sie gewann er eine Kenntnis der Naturkräfte und die Befähigung, sich ihrer mit überraschender Geschicklichkeit zu bedienen. Infolge der Ermordung eines Fronvogtes muß er fliehen. In der Verbannung reift sein Entschluß, sein Volk zu erlösen, zugleich mit dem Plan, dies dadurch zu bewirken, daß er sich als Abgeordneten Gottes ausgab und dem Volke seinen wahren Gott auf eine fabelhafte Weise verkündete.

Dann braucht Schiller folgende Worte:

„Er legt also seinem Gott diejenigen Eigenschaften bei, welche die Fassungskraft der Hebräer und ihr jetziges Bedürfnis eben jetzt von ihm fordern. Er passt seinen Jao dem Volke an, dem er ihn verkündigen will, er passt ihn den Umständen an, unter welchen er ihn verkündigt, und so entsteht sein Jehovah.“

n den Gemütern seines Volkes findet er zwar Glauben an göttliche Dinge, aber dieser Glauben ist in den rohesten Aberglauben ausgeartet. Diesen Aberglauben muß er ausrotten, aber den Glauben muß er erhalten. Er muß ihn bloß von seinem jetzigen unwürdigen Gegenstand ablösen und seiner neuen Gottheit zuwenden. Der Aberglaube selbst gibt ihm die Mittel dazu in die Hände. Nach dem allgemeinen Wahn jener Zeiten Stand jedes Volk unter dem Schutze einer besonderen Nationalgottheit, und es schmeichelte dem Nationalstolz, diese Gottheit über die Götter aller anderen Völker zu setzen. Diesen letzteren wurde aber darum keineswegs die Gottheit abgesprochen; sie wurde gleichfalls allerkannt, nur über den Nationalgott durften sie sich nicht erheben. An diesen Irrtum knüpfte Moses seine Wahrheit an. Er machte den Demiurgos in den Mysterien zum Nationalgott der Hebräer; aber er ging noch einen Schritt weiter.

„Er begnügte sich nicht bloß, diesen Rationalgott zum mächtigsten aller Götter zu machen, sondern er machte ihn zum einzigen und stürzte alle Götter um ihn her in ihr Nichts zurück. Er schenkte ihn zwar den Hebräern zum Eigentum, um sich ihrer Vorstellungsart zu bequemen; aber zugleich unterwarf er ihm alle anderen Völker und alle Kräfte der Natur. So rettete er in dem Bild, worin er ihn den Hebräern vorstellte, die zwei wichtigsten Eigenschaften seines wahren Gottes, die Einheit und die Allmacht, und machte sie wirksamer in dieser menschlichen Hülle.“

Diese merkwürdige Darlegung Schillers ist im Grunde weniger eine historische als eine philosophische Abhandlung. Das, woraus es Schiller ankommt, ist eine psychologische Studie, nämlich zu zeigen, wie der Seele Mosis die Idee entstammen konnte, sein Volk zu rächen, und wie diese Idee zur Ausführung gelangte. Gerade dieser Teil ist vortrefflich; man kann freilich nicht sagen: so hat sich die Sache wirklich ereignet, aber man muß dem Autor zugeben, daß sie so hätte geschehen können. Ein anderer bemerkenswerter Zug ist der rationalistische: Schiller nimmt zwar an, daß die Unterredung mit Gott im Dornbusch stattgefunden habe, drückt sich aber vorsichtig aus: „Das Gespräch, welches er mit der Erscheinung im brennenden Dornbusch hielt“. Er gibt zwar zu, daß Moses die Wundertaten verrichtet habe, fügt aber bei: „Wie er sie verrichtet und wie man sie überhaupt zu verstehen habe, überlässt man dem Nachdenken eines jeden“. Zu diesem Psychologischen und Rationalistischen kommt dann als drittes das Historisch-Merkwürdige hinzu: die angenommene Abhängigkeit von dem ägyptischen: eine Delitzschiade ante Delitzsch.

Einen gewissen Zusammenhang zwischen der jüdischen Entwicklung und der der umgebenden Völker wird kein Einsichtiger leugnen, über die Annahme einer so vollen Abhängigkeit hebräischer Eigentümlichkeiten von ägyptischen Anschauungen und ägyptischem Kultus sich zu ereifern, wie es außer manchen Juden auch der glaubenseifrige Janssen getan hat, der die Willkür, mit der der Historiker die Quellen benutzt, betrübend findet, und doppelt betrübend, „weil sie ohne irgend welche gründliche Vorstudien in ärgerlichster Weise an den heiligen Urkunden sich vergreift“, ist zum mindesten geschmacklos.

Schon in dieser Abhandlung ging Schiller auf die Bibel ein, obgleich seine Darlegungen viel weniger die Vorgänge erzählen, als die angedeuteten Ereignisse erklären wollen. Eine direkte Hinweisung auf die Bibel erfolgt in der Abhandlung: „Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitfaden der mosaischen Urkunde“. Sie ist ebensowenig selbständig, wie die früher erwähnte; statt Reinhold ist hier der Meister Kant Führer und Wegweiser. Der Aufsatz zerfällt in vier Abschnitte.

Im ersten „Übergang des Menschen zur Freiheit und Humanität“, wird der Sündenfall nicht für einen Fall, d. h. nicht für eine rückwärtige Bewegung, sondern für einen Riesenschritt vorwärts gehalten, weil der Mensch dadurch aus einem Sklaven des Naturtriebes ein freihandelndes Geschöpf wurde, das aus der engen Ruhe des Paradieses in die tätige Weite und die weite Tätigkeit des Lebens versetzt wurde. Im zweiten Abschnitt „Häusliches Leben“ wird durch philosophische Reflexionen das zu ergänzen gesucht, was die Bibel überspringt. Es wird dargestellt, wie die Begriffe der ehelichen Liebe, Geschwisterliebe, Hoffnung in die Herzen des ersten Paares und ihrer Kinder einzogen. Sehr hübsch wird im dritten Abschnitt, „Verschiedene Lebensweise“, Ackerbau und Viehzucht geschildert und gezeigt, wie der Mensch der Natur selbst die verschiedenen Arten der Tätigkeit ablernte und ablauschte, wie dann Reich und Arm sich sonderte, wie durch Reichtum Sittenverderbnis eintrat, und wie gerade „die Söhne der Freude“ die Bastarde der mächtigen sich an die Spitze größerer Landesstrecken zu stellen suchten. Der Inhalt des Abschnittes „Ausgehobene Standesgleichheit“, leitet dann zu dem letzten Abschnitt „Der erste König“ über, als welcher zunächst der stärkste, der beste Jäger berufen war, dem der größte Teil der Beute zugewiesen wurde, und der sich zunächst gegen den Willen der Beherrschten zum Herrscher ausschwang.

Auch in diesem Aufsatz spricht keineswegs bloß der Bibelforscher, auch nicht der Historiker, sondern der Poet: mit einer freilich fast zu kühnen Phantasie wird der Urzustand der Menschen geschildert. Auch rationalistische Deutungen finden sich, die bei der späteren Forschung keine Billigung gefunden haben; so faßt Schiller das biblische Wort „Kinder Elohims“ als die Reichen, Begüterten, und die Kinder der Menschen als die Armen, die Knechte auf.

Endlich mag auf einen einzelnen Satz hingewiesen werden, der aus Kant von Schiller aufgenommen ist. Kant hatte gesagt: „Kriegsgefahr ist auch jetzt das einzige, was den Despotismus mäßigt“; Schiller bemerkt zwar nicht wörtlich gleich, aber dem Sinne nach ähnlich: „Im Kampfe allein konnte der Mensch seine Vernunft und Sittlichkeit ausbilden“. Man braucht zur Beurteilung dieses Satzes nur darauf hinzudeuten, daß nicht lange nachher Schillers Anschauung über die Kriegsfurie und die Greuel im Gefolge des Krieges ganz andere wurden, seitdem er in den neunziger Jahren alle die Schrecknisse erfuhr, die infolge eines Krieges eintraten.

Den obigen Bemerkungen muß als einer ersten Behandlung eines großen Themas, die naturgemäß viele kleine Bruchstücke aneinanderzureihen hatte, etwas Aphoristisches anhaften; es sind viele Einzelheiten, kein Ganzes. Aber vielleicht zeigen diese Betrachtungen, daß aus einem scheinbar unfruchtbaren Thema sich mancher Gewinn schöpfen, daß manches Unbekannte aus Leben und Dichten Schillers sich dartun läßt. Nur muß man von solchen Einzeluntersuchungen nicht allgemeine Resultate verlangen, und nach Kenntnis von einzelnen Stellen keine Urteile abgeben. Lobt Schiller das Werk und die Persönlichkeit Mosis, so ist er damit kein Judengönner, so wenig er ein Judenfeind ist, wenn er auf die damaligen Juden einen verächtlichen Seitenblick wirft. Wirkliche Verachtung, grundsätzliche Abneigung gegen eine große Glaubensgemeinschaft stand seinem edlen Sinn, seinein reinen Geiste fern. Er ist ein Denker, der kulturhistorische Probleme erwägt, nicht immer ausgerüstet mit gediegener Kenntnis, nicht ganz frei von Vorurteilen, er besitzt weder den andere verdammenden Glaubenseifer noch religiöse Voreingenommenheit. Ihm waren die Juden, wie so vielen deutschen Schriftstellern, etwas Besonderes, weder Freunde noch Feinde. Die deutschen Juden aber haben ihm nicht gezürnt wegen seiner Lauheit, sondern haben ihm, soweit sie sich als Deutsche fühlten, gehuldigt wie ihre Sprach- und Volksgenossen, und ihn als nationalen und idealen Dichter gefeiert.

Friedrich Schiller (1759-1805), deutscher Dichter, Philosoph und Historiker, Bild aus dem Jahre 1794

Schillers Vater

Schillers Mutter

Schillers Geburtshaus in Marbach

Charlotte Schiller, geb. von Lengefeld, Schillers Ehefrau

Porträt des Juden Süß

Josephus Flavius (37-100), jüdischer Historiker

Bauern und jüdische Geldleiher am Rechenbrett

Szene aus "Don Carlos"

Der Korn- und Weinjude (aus einem satirischen Flugblatt)

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), deutscher Philosoph

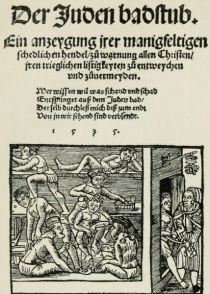

"Der Juden Badstub"

Johann Gottfried Herder (1744-1803), deutscher Dichter, Übersetzer und Theologe

Alexander von Humboldt

Klopstock Friedrich Gottlieb (1724-1803), deutscher Dichter

Friedrich von Schlegel (1772-1828), deutscher Literaturhistoriker

August Wilhelm von Schlegel (1767-1845), deutscher Philosoph

Christoph Martin Wieland (1733-1813), deutscher Dichter und Herausgeber in der Aufklärung

Charlotte von Kalb (1761-1843), deutsche Schriftstellerin

Hinrichtung von jüdischen Dieben

Josef Görres (1776-1848), deutscher Hochschullehrer und Publizist

Szene aus Schillers "Die Räuber"

Dorothe Veit, geb Mendelssohn (1764-1839), Tochter von Moses Mendelssohn

"Wallensteins Lager"

Szene aus "Maria Stuart"

"Johanna von Orleans" wurde 1431 auf dem Marktplatz von Rouen verbrannt

Szene aus "Wilhelm Tell"

Schillers Totenmaske

alle Kapitel sehen