Graf und Bauer, Dichter und Mystiker.

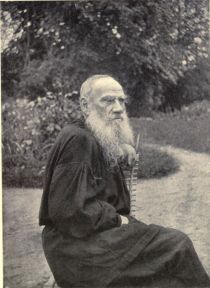

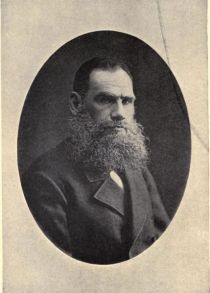

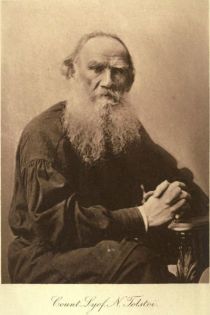

Unstreitig der populärste, größte und interessanteste russische Dichter der Gegenwart ist Leon Nikolajewitsch Tolstoi. In ihm haben sich alle Besonderheiten der russischen Rasse, des russischen Volkes vereint, er ist das treue Spiegelbild desselben, des Guten und Bösen, das in diesem Volke lebt und webt.

Am 28. August 1828 wurde er als Sprössling einer reichen Bojarenfamilie auf dem Gute Jassnaja Poljäna im Gouvernement Tula geboren. Seine Erziehung fiel fast ganz der streng religiösen Mutter anheim, nachdem der Vater schon gestorben war, als Leon erst im neunten Lebensjahre stand. Diese Erziehung ward maßgebend für sein ganzes Leben und weckte in seinem Herzen den Keim zu jener Religiosität, die in den letzten Jahren in seinen Werken so seltsame Blüten zeitigte. Nach längeren Vorstudien besuchte er in Kasan die Universität und trieb durch mehrere Jahre orientalische Sprachen und Rechtswissenschaften.

Dann wollte er sich auf seinem Gute niederlassen, arbeiten, schaffen, Gutes, Nützliches wirken, das schwergeknechtete, schwerseufzende Volk befreien aus Dumpfheit und Bedrücktheit, es aufklären und belehren, aus der Geistesnacht zum Licht der Erkenntnis erheben.

Aber bald machte er bittere Enttäuschungen, und es trieb ihn fort. Dorthin wollte er nun wandern, wo all das Wesen europäischer Übertünchung noch fremd ist, wo in einer freien großen Natur freie Menschen ein ungebundenes Leben führen . . .

Er trat als Offizier in den Staatsdienst und ging in den Kaukasus. Aber vergebens. Hier fand er nicht das gesuchte Glück. Er zog in den Krimkrieg mit. Umsonst. Es erfasste ihn nur Abscheu vor den Massenmorden, Hass gegen die fluchbringenden Institutionen der Welt. Er bereiste Westeuropa, aber wieder vermochte seine ewig fragende Seele keine beruhigende Antwort zu finden, und er kam zur Überzeugung: Nur dort ist es gut, wo die Kultur nicht ist! Unsere Kultur ist die Züchterin der Ichsucht, ist die furchtbarste Feindin des wahren Glücks, der wahren Zufriedenheit. Denn Glück und Zufriedenheit findet man nur bei den „Unkultivierten", findet man nur beim Volk, bei den Bauern. Sie sind gut und heiter, ihren Seelenfrieden stört kein Hasten nach Genuss, kein Unterdrücken des Natürlichen, kein Zweifel an Gott. Wir aber können unter den gleichen Bedingungen nicht mehr leben, wir haben unser eignes Ich gefälscht, gemodelt, verzerrt, bis ihm die Unnatur zur Natur geworden. Im Volke schlummern die reinen Instinkte der von Anbeginn gutartigen Menschennatur, welche durch die Bildung und ihre Trägerin, die Gesellschaft, zerstört wird. Die Untugenden des Volkes sind gleichsam nur sein äußeres, ihm gewaltsam aufgebürdetes Gewand, während in seinem Innern Tugenden verborgen sind, welche die Geschöpfe der Kultur nur im Munde führen, ohne sie handelnd zu verwirklichen, die aber von den Bauern unbewusst und harmlos geübt werden . . .

Was ihm in seiner Jugend als das Beste erschienen war — ein verfeinertes, verschönertes Leben, eine leidenschaftliche, poetische Liebe: das erschien ihm jetzt schlecht und verächtlich ; gut und erstrebenswert aber ein arbeitsames, dürftiges, einfaches, die Begierden mäßigendes Leben.

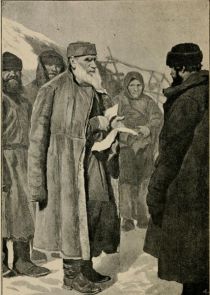

Und so beschloss er denn im Jahre 1861, sich für immer auf sein Gut Jassnaja Poljäna zurückzuziehen und hier als Bauer unter Bauern zu leben — schlicht und religiös, rastlos arbeitend und sich mühend, alles, was er braucht, sich selbst schaffender, der feingebildete, in Glanz und Reichtum aufgewachsene Adelssprössling bearbeitet den Boden und näht sich Schuhe und Kleider. Er lebt aber nicht bloß als Bauer, sondern auch für die Bauern, die er belehren, erziehen will.

Seine religiöse Gesinnung ist streng christlich; aber an der Lehre des heutigen Christentums übt er scharfe Kritik. Indem er alle Zutaten der Kirche nicht für heilig hält, kehrt er zu dem Urchristentum zurück, welches ihm eine Religion der Nächstenliebe ist. Der Mensch, sagt er, hat die Aufgabe, sein Glück in seinem Innern zu suchen; die Welt mit ihrer gesellschaftlichen Gliederung, in der nur das Recht des Stärkeren und die Unmoral des Heuchlers triumphieren, vermag dieses Glück nicht zu geben. Es kann nur im einfältigen Gottesglauben und in der Rückkehr zur Einfachheit des natürlichen Urzustandes gefunden werden, welchen sich das Volk bewahrt hat; aber auch dieses ist durch den Staat und die Gesellschaft auf Irrwege und zu Lastern verführt worden. Deshalb muss es der Lebenszweck jedes Besserwissenden sein, das verblendete Volk durch das eigene Beispiel auf den Weg der Wahrheit, der kindlichen Gläubigkeit an die Allmacht und Weisheit Gottes, der Liebe zum Guten und des Hasses gegen das Böse zurückzuführen. Wenn erst statt Weltsucht, Unglauben und Verzweiflung — Liebe, Glauben und Versöhnung die Menschen beherrschten, würde sich das Glück von selbst einstellen, und der Lebenszweck des Individuums wäre erfüllt . . .

Und so ging Tolstoi unter das Volk und verkündigte diese Lehre. Er gründete Zeitschriften, um seine religiösen und kommunistischen Ideen weiter zu verbreiten und veröffentlichte Bücher und Traktatchen, in denen sich sozialistische, humanitäre und religiöse Gedanken untereinandermengten. Er scheute sich nicht, selbst Kinder-Fibeln und illustrierte Kalender fürs Volk zu verfassen. Seiner Theorie opferte er Zeit und Mühe und Geld. Aber die Erfolge, die er errungen, sind kläglich. Denn er sucht Übel auszurotten, die nicht ausrottbar sind. Es konnte ihm nie gelingen, Faulheit und Trunksucht, Falschheit und Diebstahl, Untreue und Ehebruch aus der Welt zu schaffen; sie sind nicht einfach aus unseren gesellschaftlichen Zuständen entsprungen, sondern wurzeln in der Natur der Menschheit. Und über seinen fruchtlosen Plänen, die Menschheit zu bessern, vergaß er seinen Dichterberuf . . .

Dass er viel nützen kann als helfender Mensch, mit Taten, mit klugem Rat, hat er bei der letzten großen Hungersnot vielfach bewiesen. Aber dass seine mystischen Lehren beim Volke nur wenig Verständnis oder gar direkt zu unklaren Vorstellungen fuhren, die nicht selten mit Sitte, Verstand und Gesetz in heftigen Konflikt geraten, hat sich häufig genug dargetan. Auch fragt es sich, ob sein persönliches Miteingreifen Wert hat und vom Volke gewürdigt werden kann. Ging ja jüngst das köstliche Wort eines russischen Bauers durch die Welt, ein Wort, das besser spricht als lange Abhandlungen: „Gott schenke dem Grafen ein langes Leben, er ist sehr gut gegen uns Bauern", sprach der schlichte Bauer, als er mit einem fremden Herrn auf seinen Gutsherrn Tolstoi zu reden kam. „Sieh, Herr, es erkrankte mein Sohn, der gerade mein Feld umackern sollte. Sofort kam der Graf selbst zu mir mit seinem eigenen Pferde und half mir pflügen." Nach einer Weile aber setzte der Bauer hinzu: „Wenn indessen der Graf, anstatt selbst zu kommen, mir seinen Knecht, den Andruschka, geschickt hätte, wäre es doch noch viel besser gegangen" . . .

*****************

Seine ersten Novellen verfasste Tolstoi im Kaukasus. Er wandelte in denselben noch die Wege seiner Vorgänger Puschkin und Lermontoff, die er in der Charakterzeichnung und Naturschilderung und. teilweise auch im Stoff nachahmte. So glaubt man im Helden der Geschichte „Die Kosaken", in dem Weltschmerzler Olenin, den Eugen Onjegin Puschkins oder den Lermontoffschen Petschorin aus „Der Held unserer Zeit" zu erkennen. Tolstoi schilderte in seinen ersten Novellen das Glück der reinen Kindheit, der unschuldigen Jugend, das Erwachen der Liebe, das Auflodern der Leidenschaft, das Irren des Herzens durch Drangsal, sein Begehren nach Ruhe, Glück und Zufriedenheit.

Im Kriegsleben traten ernstere Probleme an ihn heran, die er in seinen „Kriegsgeschichten" und besonders in den „Sebastopoler Erzählungen" zu lösen suchte. In diesen zeigt er sich schon eigenartiger. Klaren Auges schaut er alle Verhältnisse, meisterhaft schildert er sie bis in die kleinsten Einzelheiten. Seine Seelenmalerei erzeugt die ersten köstlichen Bilder, seine alles enthüllende Wahrheit lernen wir kennen. In scharfen Worten gibt er seine Abneigung gegen den Krieg kund und spricht die später auch in seinem Meisterwerk „Krieg und Frieden" betonte Ansicht aus: dass nicht das Wirken der Heerführer, nicht die Politik der Staatsmänner Siege und Niederlagen bewirken, sondern dass einzig und allein das Volk, die Masse, den Ausschlag gibt, und dass daher dem Volke in der geschichtlichen Darstellung eher der erste Platz gebühre, als den Herrschern, Feldherren und Staatsmännern.

Tolstois Hauptwerk, zugleich die nationalste russische Dichtung der Gegenwart, ist der vierbändige Roman „Krieg und Frieden" i dieser, welcher in der Zeit von 1803 bis 1815 spielt und den man mit Recht „die russische Hiade" genannt hat, gibt das Sinnen und Fühlen aller Gesellschaftsklassen des heiligen Zarenreiches in einer „Epoche nationaler Umgestaltung" mit wunderbarer Klarheit wieder. Es ist ein Kunstwerk, wie die Weltliteratur nur wenige aufzuweisen hat. Die Wahrheit, die alles heim rechten Namen nennt, ist ein Hauptvorzug dieses Buches. Das von Tolstoi in demselben Niedergeschriebene ist zum Teil Selbstbekenntnis. So wie hier schildert er aber auch in all seinen anderen Werken fast stets Selbsterlebtes, Selbstdurchdachtes, Selbstgefühltes. Was in mühsamer Gedankenarbeit in seinem Geiste feste Gestalt gewonnen, was sein Herz gefühlt und erlebt — das alles klingt in seinen Romanen und Novellen, Dramen und Flugschriften aus.

Tolstois zweiter großer Roman „Anna Karenina" steht dem Meisterwerk „Krieg und Frieden" bedeutend nach. Die Klarheit der Exposition und der Ausführung ist hier oft in Frage gestellt; soziale und religiöse Abhandlungen flechten sich aufdringlich in die Erzählung ein, überwuchern sie und zerreißen ihren Faden häufiger als gut ist. Und die Tendenz des Ganzen: „Der Mensch soll nur an Gott denken und für die Seele leben!" zeigt bereits den mystisch-religiös-moralisierenden Weg, den Tolstoi nun als Dichter und Mensch einzuschlagen begann. „Anna Karenina" ist, wie Erwin Bauer so schön gesagt hat, eine „Brandmarkung der fleischlichen Sinnenlust" und zugleich ein „Hohelied des einfachen, auf gegenseitiger Achtung, Zuneigung und Gottesfurcht begründeten Ehelebens." Tolstoi tritt in diesem Roman der brennendsten Frage der Gesellschaft näher — er behandelt die Ehe, den Ehebruch, und zwar in einer recht ungeschminkten Weise, und zeigt die Vernichtung, welche der Ehebruch herbeiführt, indem er die Sitte verletzt und ihre Rache heraufbeschwört. Anna Karenina, die Heldin des Romans, will die Frage der wilden Ehe praktisch zu ihren eigenen Gunsten lösen und büßt diesen widernatürlichen Versuch mit dem Leben. Einem ungeliebten Manne verkauft, findet sie erst, als sie schon längst verheiratet ist, denjenigen, dem ihr Herz entgegenschlägt. Diesem gibt sie sich ganz hin, für ihn erschöpft sie sich in süßesten Zärtlichkeiten, ihm gelobt sie ewige Treue . . . Er aber, um dessenwillen sie ihre Ehre geopfert, verlässt sie. Das kann sie nicht ertragen, und sie nimmt sich gewaltsam das Leben. Als Gegensatz zu diesem ehebrecherischen Paar führt Tolstoi in seinem Roman zwei Figuren vor, welche die echte gute Ehe repräsentieren und deren moralische Stärke im Landleben wurzelt.

Seit dem Erscheinen von „Anna Karenina“ verfloss mehr als ein Jahrzehnt, ohne dass Tolstoi etwas literarisch Bedeutsames veröffentlichte. Dann erschienen: das in psychologischer Hinsicht äußerst interessante Buch „Der Tod des Iwan Iljitsch" und das dramatische Sittenbild aus dem russischen Volksleben „Die Macht der Finsternis". Das letztere Werk machte auch im Ausland ungeheures Aufsehen. Es schildert den russischen Bauer, den Mushik, aber keineswegs in freundlichen Farben. Tolstoi, der sonst die Bauern nicht genug zu loben wusste, findet in diesem Drama nicht genug Worte des Tadels für sie. Und wenn alle Bauern so beschaffen sein würden wie diejenigen, welche in der „Macht der Finsternis" vorkommen, so müsste die Einwohnerschaft Russlands größtenteils aus Bestien bestehen. Ja, es ist eine ganz verteufelte Gesellschaft, die wir bei Tolstoi kennen lernen — lauter Schurken, Säufer, Kuppler, Ehebrecher, Diebe, Meineidige und Mörder — ein Charakterregister, das selbst Zola zur Ehre gereichen müsste. Doch, es gibt auch einen ehrlichen Mann unter diesen Spitzbuben, und das ist Akim! Dafür hat dieser einen anderen großen Fehler, er ist — Idiot. Seine Frau Matrona klagt, dass sie aus ihm nie mehr als „hem hem" und „nämlich nämlich" herausbringe . . . Und die Handlung? Akims Sohn Nikita hat Marina, eine Waise, verführt und verlassen. Akim, der Ehrliche, sagt: „Der Junge hat das Mädchen verführt, hem hem, also soll er, hem hem, das Mädchen heiraten, nämlich heiraten soll er das Mädchen. Es ist abscheulich, sein Wort nicht zu halten; nämlich abscheulich" . . . Doch Nikita kehrt sich nicht daran. Er will kein armes Mädchen, er trachtet nach einer reichen Bäuerin samt ihrem Hof. Ist er doch Knecht beim alten reichen Peter, dessen junge Frau Anisja schon seit lange ein Auge auf ihn geworfen hat! Also Geduld! Wenn Peter mal stirbt, was hoffentlich bald geschieht, kriegt Nikita die Anisja und dann, hurra! Dann hat er nicht nur die schöne Anisja, die ihm doch jetzt schon mit Seele und Leib gehört, sondern auch den noch schöneren Hof! Hurra! . . . Nikita hat Geduld, aber die feurige Anisja hat keine. Nikita ist schlecht, aber feige; er ist in Worten sehr kühn, er ist ein ländlicher Don Juan, ein Bauerngigerl, aber schwachmütig und dumm; er will zuwarten, bis Peter stirbt. Weshalb die Torheit? Wäre es nicht gescheiter, dem kränkelnden Gatten Anisjas je eher je lieber zur Ewigkeit zu verhelfen? . . . Dies denkt wenigstens Peters liebevolle Frau. Und sie denkt nicht lange — sie handelt. Von Nikitas listiger Mutter Matrona, der bösen Seele der Gesellschaft, verschafft sie sich ein Pülverchen, ein sicheres Pülverchen, und dieses besorgt schnell und unauffällig Peters Reise ins selige Leben. Nun heiratet Anisja den Nikita. Aber Peter bleibt nicht ungerächt. Seine Tochter aus erster Ehe, die sechzehnjährige, etwas schwerfällige, einfältige Akulina, welche nach Peters Tod im Hause blieb, sticht dem Don Juan Nikita in die Augen, und er bandelt erfolgreich mit ihr an. Ja, er verliebt sich sogar ernstlich in die Akulina, und Anisja gilt im Hause bald nicht viel mehr als eine Magd. Anisja kocht vor Zorn und Rachebegier. Akulinas Verhältnis zu Nikita bleibt nicht ohne Folgen und da dies dem Verführer selbst peinlich ist, gibt er gern zu, dass man Akulina aus dem Hause schaffe und zwar am besten durch Verheiratung. Man lädt einige Brautwerber ein; sie kommen auf den Bauernhof gerade im Augenblick, da Akulina entbindet; man trägt die Kranke in eine kalte Stube, und in die warme führt man die Gäste; und während die Wöchnerin stöhnt und jammert, erfreuen sich ihre Freier nebenan an Schnaps und Gesang. . . . Und nun kommt eine Szene, die in gleicher Entsetzlichkeit wohl in keinem anderen aufgeführten Drama vorkommt . . . Matrona und Anisja sind durch Akulinas Leid nicht gerührt; ihre Rache ist nicht gestillt. Akulina soll auch kein Andenken an ihr Verhältnis mit Nikita behalten. Sie entreißen ihr das neugeborene Kind und geben dasselbe, nachdem sie es getauft — wie fromm! — dem Nikita mit dem Befehl, dem „Wurm den Hals umzudrehen und ihn im Keller zu verscharren“. Der schlechte Nikita ist feige; er kann den Befehl nicht vollführen, er tut's nicht und tut's nicht, sein weiches Herz müsste ihm brechen. Da packt ihn sein resolutes Weib Anisja am Kragen und schleppt ihn zur Kellertür und stößt ihn hinab und wirft ihm das Kind hintennach. Sie, die ihren ersten Mann getötet um Nikitas willen, mag nicht, dass Nikitas Seele so rein bleibe; er „soll auch töten, soll auch ein Seelenverderber werden, soll spüren, wie das schmeckt" . . . Nikita steht unten verzweifelt. Wie soll er, der gute feige Junge, das Kind mit eigenen Händen erwürgen? Da zuckt ihm ein prächtiger Gedanke durch den Sinn! Er ergreift ein Brett, legt das Brett auf das Kind und setzt sich auf das Brett . . . So . . . So! . . . So!! . . . Doch kaum ist's geschehen, so entsetzt ihn seine Tat . . . Krr . . . Krr . . . Krr . . . so knacken die Knochen des Kindes . . . Er springt auf und mochte davoneilen. Aber es hält ihn fest wie mit tausend Armen, und immer klingt es ihm in den Ohren krr — krr — krr . . . Wahnsinn fährt ihm durchs Hirn, und er macht alle Anstalten, sich aufzuhängen. Da kommt aber sein Hausknecht Mitritsch dazu und als der Nikitas Tat sieht und seine Reue, lacht er ihn ob derselben aus. Mitritsch ist ein Trunkenbold. Beim himmlischen Vater, beim Sohn und beim heiligen Geist, sowie bei der heiligen Gottesmutter zu Kasan gelobt er zwar immerfort, nicht mehr zu trinken; trotzdem trinkt er immerfort unsagbar viel, und so wie andere im Weine Weisheit und Wahrheit finden, so er im Schnaps. Mitritsch lacht also Nikita aus und sagt ihm: „Das Menschenpack, das Lumpengesindel, braucht man nicht zu fürchten. Sieh dir's nur in der Badstube an! Alle sind aus einem Teig geknetet; bei dem einen ist der Bauch größer, bei dem anderen kleiner — das ist der ganze Unterschied! Haha, und dies Lumpenpack soll man fürchten? Schmalz mit Butter in ihre Mäuler!" . . . Nikita nimmt sich dies zu Herzen und hängt sich vorläufig nicht auf. Er geht in die Stube zu den besoffenen Gästen und erzählt ihnen seine Tat; er beichtet unerschrocken alle seine Sünden, ja nimmt noch, sogar die Sünden Matronas und Anisjas auf sich, die er entlastet. Und die Bauern schauen ihn erst verwundert an und führen ihn dann zum Gericht. Vater Akim tritt zu seinem Sohn und tröstet ihn: „Da du selber mit dir kein Erbarmen gehabt, hem, hem, wird Er dir verzeihen, Gott, nämlich Gott, hem, hem!" . . . Damit schliefst das Stück, „eine der gewaltigsten Verkündigungen des Naturalismus". Aber nicht nur die Handlung ist „naturalistisch", sondern auch die Sprache des Stückes. Die Personen bewerfen sich nämlich immer mit den gemeinsten Schimpfnamen. Hier eine kleine Auslese: Gans! Schaf! Albernes Schaf! Dummes Schaf! Verrückter Hund! Wirklicher Hund! Hundssohn! Hund (schlechtweg)! Pfui Teufel! Du fauler Teufel! Großnäsiger Satan! Schände deine Mutter! Schlumpe! Alter Bastschuh! Altes Stück! etc. Gelt, das ist echter Naturalismus!? . . . Aber noch mehr! Tolstoi stellte für etwaige Aufführungen die Forderung, dass alles naturgetreu dargestellt werde; man müsse z. B. im zweiten Akte „Fohlen wiehern und Pferde trappeln hören" . . . Das Stück wurde auch mit großem Erfolge in Paris aufgeführt. Vor der ersten Aufführung fragte man die größten französischen Bühnenschriftsteller der Gegenwart, ob sie eine Aufführung der „Macht der Finsternis" für zulässig hielten, und Augier, Dumas und Sardou gaben verneinende Antwort. Dagegen trat Emile Zola für die Aufführung des russischen Dramas ein, und der berühmte Kritiker Francisque Sarcey stellte sich anfangs an die Seite Zolas, denn das Stück hatte ihm beim Lesen vorzüglich gefallen. Als Sarcey aber die „Macht der Finsternis" auf der Bühne gesehen hatte, änderte er seine Ansicht. Das Stück erschien ihm nun abscheulich, und die Bauern, die er bei der Lektüre gar nicht antipathisch gefunden, bezeichnete er nun als „wilde Tiere, die sich aus Versehen unserer Sprache bedienen, im übrigen aber Heu fressen und Gras wiederkäuen" . . .

Dies Buch ist ein krasser Beweis dessen, wohin der Naturalismus führen kann. Einst war Tolstoi ein gottbegnadeter Poet, dessen Schaffen der hehrste Idealismus erfüllte. Später verstand er es, den letzteren mit reinem Realismus zu verschmelzen, und er schuf Meisterwerke, die ihresgleichen in der Weltliteratur suchen. Dann aber überkam ihn der Naturalismus, und dieser richtete ihn zu Grunde. Wie aus dem gebildeten Grafen ein Bauer wurde, so sank der feinsinnige Dichter zu einem mystischen Moralisten und Wirklichkeitsabschreiber herab . . .

Ein in vieler Hinsicht interessantes und bedeutendes Werk ist „Die Kreutzersonate" ; allein der Künstler Tolstoi ist hier vom Sozialphilosophen und Moralisten noch mehr erdrückt als in der „Macht der Finsternis" und in „Anna Karenina". Das im letztgenannten Roman angeschlagene Ehe-Thema bildet in der „Kreutzersonate" ebenfalls den Kernpunkt. Posdnyschew, ein reicher, gebildeter Gutsbesitzer von dreißig Jahren, beschließt zu heiraten. Bisher hat er ein Leben geführt wie alle sogenannten „ordentlichen" Menschen seines Kreises, nämlich ein ausschweifendes Leben, und wie alle diese ordentlichen Menschen ist er während seines ausschweifenden Lebens überzeugt, dass er ein ungewöhnlich sittlicher Mensch sei. Er hält sich für sittlich, weil es in seiner Familie stets Usus war, dass Mann und Frau sich streng treu blieben. Ferner ist er kein Verführer, er verkehrt nur mit bezahlbaren Dirnen, meidet dagegen die Frauen, die ihn durch ein Kind oder durch Anhänglichkeit an seine Person fesseln könnten . . . Und da er so lebt, hält er sich für einen sittlichen Menschen. Dieser sittliche Mensch will also heiraten. Seine Gattin soll der Gipfel der Vollkommenheit sein. Bei einer Gondelfahrt lernt er das Mädchen, das ihm das Schicksal zum Weib bestimmt, kennen. Er glaubt sich von den edelsten Gedanken und Gefühlen beseelt, da er ihr Liebe und Ehe anträgt. In Wahrheit aber sind diese Gefühle und Gedanken nichts anderes als Sinnlichkeit. Die Taille und die Locken stehen ihr gut zu Gesicht und nach den in ihrer Nähe verlebten Stunden hat er den Wunsch „nach noch größerer Nähe". Er heiratet sie. Aber seltsame Enttäuschungen erlebt er bereits in den Flitterwochen, die keine Wonne bieten, sondern im Gegenteil Unbehaglichkeit, Scham, hässliche trübe Stimmung und vor allem Langeweile, unbeschreibliche Langeweile. Bald fühlt er sich zu seiner Frau mächtig hingezogen, bald von ihr abgestoßen. Und das Gleiche bemerkt er an ihr. Und es gibt Zank und Streit. Aber sie gewöhnen sich daran und leben dahin wie andere Eheleute auch. Zehn lange Jahre. Die Frau schenkt während dieser Zeit mehreren Kindern das Leben. Da erkrankt sie, und die Ärzte — „diese Schufte, Schurken, Schwarzkünstler" — befehlen ihr „Kinderlosigkeit" an. Sie gesundet und entwickelt sich körperlich noch schöner als früher, wie eine späte Sommerblüte. Sie fühlt das und beschäftigt sieh mit ihrer Person. Sie wird eine herausfordernde Schönheit, welche die Menschen reizt. In der Vollkraft der dreißigjährigen, gutgenährten, erregten Frau „ohne Mutterpflichten" ruft sie Furcht hervor: „wie ein arbeitsloses, feuriges Zugpferd, dem man die Zügel abgenommen" . . . Sie erwacht wie aus einem Rausch, sie kommt zu sich und sieht, dass es noch eine ganze schöne Gotteswelt gibt, mit tausend Freuden, die sie übersehen, die zu kosten sie nicht verstanden hat. „Genieße den Augenblick", ruft es in ihr, „die Zeit geht unwiederbringlich vorüber" . . . So denkt und fühlt sie und kann nicht anders denken und fühlen . . . Als Mädchen hatte sie von Liehe geträumt. Sie heiratete, um die Freuden, welche die sogenannte Liebe zu versprechen schien, zu genießen. Aber sie genoss von diesen Freuden nicht nur weit weniger als sie erwartet hatte, sondern sie erlebte auch außerdem viele Enttäuschungen, viele Leiden und besonders die Qualen der Kindergeburten . . . Diese Qualen haben sie erschöpft . . . Nun hört sie von den Ärzten, „dass es auch ohne Kinder geht" . . . Sie will wieder leben und lieben . . . Aber ihr Gatte genügt ihr nicht mehr . . . Er merkt das. Er sieht seine Frau vom Wunsche beseelt, die ganze Männerwelt hinzureißen, an sich zu fesseln, zu bezaubern. Die Eifersucht bemächtigt sich seiner. Jedes Wort, das seine Frau mit einem fremden Manne spricht, regt ihn auf; jeder Blick, den sie einem anderen absichtlich oder unabsichtlich zuwirft, trifft ihn wie ein Dolchstoß. Und da erwacht in seinem Herzen ein solcher Hass gegen sie, dass jedes ihrer Worte, jede ihrer Bewegungen ihm widerwärtig ist. Sie fühlt dies, weiß nicht, was sie tun soll und bemüht sich, den Schein gleichmütiger Lebhaftigkeit anzunehmen. O, er leidet, und sie — sie ist lustig, sie ist sehr vergnügt. Und sein Hass wächst ins Zehnfache . . . Und Eifersucht und Hass und Reue wechseln in seiner Seele Tag und Nacht und Nacht und Tag . . . Und er fühlt instinktiv, dass auch sie ihn hasst, obgleich sie seine Liebkosungen nicht nur nicht verschmäht, sondern sogar erwidert . . . Und nun naht die Katastrophe. Ein Jugendfreund Posdnyschews , der Geiger Truchatschewsky , kommt zu Besuch und bleibt ständiger Gast. Posdnyschew wird von dunkler Besorgnis erfüllt. Er behandelt Truchatschewsky trocken, kühl, ja feindselig. Aber sonderbar: eine unerklärliche verhängnisvolle Macht treibt ihn, den Geiger nicht zurückzuweisen, nicht fernzuhalten; er zieht ihn im Gegenteil heran und lädt ihn ein, als „musikalischer Gesellschafter" für Frau Posdnyschew öfter und öfter wiederzukommen. Eines Abends spielt die letztere mit Truchatschewsky Beethovens Kreutzersonate, und da finden sich ihre Herzen zusammen . . . Kurz darauf verreist Posdnyschew nach Moskau; sein Herz ist beruhigt, denn der Musiker hat ihm vor der Abreise fest versprochen, des Freundes Frau nicht zu besuchen, und auch diese beantwortet einen Ausbruch der Eifersucht ihres Gatten mit herzlichem ungekünstelten Lachen . . . Während seines Aufenthaltes in der Kremlstadt erhält Posdnyschew aber einen Brief seines Weibes, worin diese nebenbei „wie über eine ganz alltägliche Sache" bemerkt, dass Truchatschewsky sie besucht und „die versprochenen Noten" mitgebracht habe usw. Dies erweckt in Posdnyschew entsetzliche Gedanken. Also doch! Truchatschewsky besucht die Frau! . . . Das Herz tut ihm weh. „Das wütende Tier der Eifersucht brüllt in seiner Höhle und will hervorbrechen." Er fürchtet das Tier und verschliefst ihm schnell den Ausgang . . . Aber es hilft nichts — das wütende Tier bricht hervor und bewältigt ihn. Kurz entschlossen reist er in dunkler Nacht heim. Den ganzen Weg quält ihn das entsetzliche Gefühl, dass seine Frau in Truchatschewskys Armen liege . . . Endlich, endlich steht er vor seinem Hause — es ist Mitternacht vorüber — das Haus ist erleuchtet — — Er steigt, nein — er fliegt die Treppen hinan und greift nach der Glocke und klingelt, aber leise, ganz leise. Der alte Diener öffnet. Im Vorzimmer bemerkt Posdnyschew den Mantel Truchatschewskys — das setzt ihn indessen nicht in Verwunderung, er hat es ja erwartet. Er fragt den Diener, ob bei seiner Frau außer Truchatschewsky noch jemand da sei und erhält zur Antwort: „Niemand, gnädiger Herr!" . . . Posdnyschew kann weder seufzen noch atmen und kann auch die klappernden Zähne nicht stillhalten. Alles, was er in seiner Phantasie gesehen, ist also Wirklichkeit! . . . Fast möchte er in Schluchzen ausbrechen. Aber der böse Geist höhnt ihm ins Ohr: „Weine nur! Gib dich deiner Empfindsamkeit hin, bis sie ruhig auseinandergehen! Eile dich, eile dich, überrasche sie!" Und er schleicht auf den Zehen, eine Damaszenerklinge in der Hand, zum Salon. Er tritt ins Zimmer. Truchatschewsky und die ehebrecherische Frau sind entsetzt. In ihrem Antlitz scheint aber auch Unzufriedenheit, Ärger über die Störung zu liegen. Sie versuchen, ihn zu beruhigen. „Wir haben gerade musiziert", sagt Truchatschewsky. „Wie unerwartet", setzt die Frau hinzu. Aber Posdnyschew antwortet nichts; er wirft sich auf die Gattin und tötet sie, während der feige Verführer entflieht . . .

Der Roman ist in technischer Hinsicht wunderbar. Einzelne Abschnitte wirken geradezu berückend. Mit grausamer Schärfe legt der Dichter die verborgensten Falten der menschlichen Seele bloß und zerrt und stöbert in denselben herum, bis alles klar vor unseren Augen liegt. Welch feine, wunderbare psychologische Analyse! Bis auf eines — die Eifersucht Posdnyschews. Kann ein „gleichgültiger, gelangweilter" Ehemann auf seine Frau eifersüchtig sein? Eifersüchtig nach zehnjähriger „unglücklicher" Ehe? Ist das möglich? Wenn ja, dann steht er seiner Frau nicht „gleichgültig" gegenüber . . . Allerdings kann er auch dem „Ehrgefühl" zuliebe eifersüchtig sein. Aber diese Eifersucht greift nicht gleich nach dem Dolche, sondern eher nach der Scheidung. Eine Eifersucht, die zu gewaltsamen Mitteln greift, entstammt unbedingt der Liebe oder mindestens einem wärmeren Gefühl . . .

Die Urschuld der „verfehlten Ehen" ist vor allem nach Posdnyschew-Tolstoi das schlechte Vorleben der Männer. An diesem schlechten Vorleben sind aber wieder die Frauen, die geschiedenen und die Witwen, schuld, indem sie — sich vom Joch der Ehe frei fühlend — in die Welt hinausgehen und „freie Liebe" begehren und gewähren. Wer mit einer solchen Frau in Berührung kommt, ist ein „gefallener Mann". Und ein gefallener Mann sein, bedeutet einen physischen Zustand ähnlich dem eines Morphiumsüchtigen, eines Trunkenboldes. Wie ein Morphiumsüchtiger, ein Trunkenbold nicht normale Menschen sind, so ist auch ein gefallener Mann kein normaler Mensch. Der gefallene Mann kann „enthaltsam leben, kann mit sich ringen, aber die einfältige, lichte, reine Beziehung zum Weib ist für ihn nicht mehr vorhanden".

Scharfe Worte spricht Tolstoi alsdann über die Erziehung der Mädchen, über die Art, wie die Ehen zu stände kommen: Das Mädchen ist erwachsen, man muss ihm einen Mann geben — und nun beginnt das Geschäft. Die Frau gleicht einer Sklavin, die ausgeboten wird. Gesellschaften, Bälle, Konzerte, Theater sind lauter „Kaufhäuser". Da sitzen die Mädchen, und die Männer gehen hin und her und wählen die lebendige Ware. Und die Mädchen warten und denken, ohne dass sie es auszusprechen wagen: „Freundchen, nimm mich, nicht meine Nachbarin ! Schau her, welche Schultern, welche Brüste, welche Reize ich habe!" . . .

Nach den in der „Gesellschaft" herrschenden Anschauungen besteht der Hauptberuf der Frau darin, dem Manne Genuss zu gewähren, und demgemäß ist auch ihre Erziehung. Von Jugend auf lernt sie nur das Eine, wie sie ihre „Anziehungskraft" erhöhen kann. Wie die Leibeigenen erzogen wurden, um die Wünsche ihrer Herren befriedigen zu können, so werden auch die Frauen nur dazu erzogen, dass sie die Männer zu fesseln verstehen. Jegliche Art weiblicher Erziehung hat nur das eine Ziel. Die einen wollen es durch ihre geistigen Eigenschaften, durch Musik, durch Gelehrsamkeit; die anderen durch ihre leiblichen Reize, durch ihre Taille, ihre Locken, ihre Brüste erreichen.

Wie den Mann nur Sinnlichkeit zu der Frau führt, so fühlt auch die Frau in der „Liebe" zum Mann nur Sinnlichkeit Jedes „Weibchen" hat das „tierische Bedürfnis, soviel Männchen als möglich anzulocken". So ist es im Leben der Jungfrau, so bleibt es im Leben der Gattin. Im Leben der Jungfrau ist es notwendig um der Auswahl willen, in der Ehe zur Herrschaft über den Mann. Und durch die Sinnlichkeit beherrschen die Frauen die Männer, „Ihr wollt", sagen die Frauen zu den Männern, „dass wir ein Gegenstand eurer Lust sein sollen? Gut! Wir sind ein Gegenstand eurer Lust und machen euch so zu unseren Leibeigenen." Es heißt, der Mann habe das Recht, die Frau zu wählen, während die Frau den Mann nicht wählen kann. Aber um diese falsche Verteilung des Rechtes auszugleichen, spekuliert die Frau auf die Sinnlichkeit des Mannes, überwältigt sie ihn durch die Sinnlichkeit so, dass nur scheinbar er der Wählende ist; in Wirklichkeit wählt sie. Und hat sie einmal das Mittel der Sinnlichkeit in ihre Gewalt gebracht, so missbraucht sie es auch und gewinnt damit eine furchtbare Macht . . . Wo diese Macht ist? In allem und überall! Besucht man die Warenhäuser, so findet man in ihnen neun Zehntel Sachen, die nur dem Luxus der Frauen dienen. Geht man durch die Fabriken, so erfährt man, dass ein ungeheurer Teil von ihnen unnützen Schmuck für die Frauen fertigt. Millionen von Menschen, Geschlechter von Arbeitern, Riesensummen werden um weibischer Liebhabereien willen verbraucht. Wie Fürstinnen auf den Thronen halten die Frauen das Menschengeschlecht in den Fesseln der Knechtschaft und schwerer Arbeit . . . Um alledem zu entgehen, kommt das Buch zu dem Resultat: es wäre besser, wenn es keine Weiber, keine Ehen überhaupt gäbe. Aber ich glaube, dass alle meine Leser und meine — Leserinnen mir zustimmen werden, wenn ich sage: Es ist gut, dass die Natur, die wohl wusste, was sie tat, als sie das Herrlichste schuf, der Marotte eines Dichters zuliebe dieses Herrlichste gewiss nicht zerstören wird.

*****************

Unter Papieren, die ich aus der nordischen Heimat mitgenommen, fallen mir mehrere lose Blätter in die Hand. Vor langen, langen Jahren habe ich darauf als Schulübung eine russische Skizze aus irgend einer Chrestomathie, einer Zeitung oder sonst woher abgeschrieben. Nun bleibt mein Blick auf diesen vergilbten Blättern fest haften. Denn der Titel der Skizze lautet: Detstwo (die Kindheit) von Leon Nikolajewitsch Tolstoi. Tolstoi, derselbe Tolstoi, der heute an der Schilderung des tiefsten Elends sich nicht genug tun kann, derselbe Tolstoi hat hier ein entzückendes Bild der Kindheit entworfen, ein Bild so voll rührender Unschuld und Innigkeit, wie man es nicht für möglich halten sollte, wenn man die jetzigen Schöpfungen Tolstois liest. Die Skizze ist darum der Mitteilung wohl wert.

******************

. . . Das war ein lustiger Tag!

Von früh morgens bis spät abends bin ich auf der Schlittschuhbahn gewesen und habe mich einmal ordentlich bis zur Erschöpfung satt gelaufen.

Nun aber sitze ich behaglich am Teetisch auf meinem hohen Sesselchen und schlürfe meine Tasse Tee. Aber ich bin zu müde, so müde, dass mir fast das Trinkgefäß entfallen wäre.

Leise schließt der Schlummer meine Augen. Doch ich mag nicht zu Bett gehen. Ich bleibe auf meinem Sesselchen. Es ist Gesellschaft, es wird geplaudert, ich will auch zuhören.

Und wie wäre es möglich, hier nicht zuhören zu wollen?

Mütterchen mein spricht ja, und die Laute ihrer Stimme sind so süß, so freundlich, so bezaubernd. Schon diese Laute allein sagen meinem Herzen soviel, so unendlich viel. Mit Augen, welche von Schläfrigkeit umnebelt sind, schaue ich unverwandt auf Mütterchens Gesicht, und plötzlich ist mein Mütterchen klein, ganz klein geworden — so klein — und ihr Gesicht ist nicht größer als ein Knöpfchen . . . Aber es ist mir stete ebenso deutlich sichtbar wie vorhin.

Es gefällt mir, Mütterchen so winzig zu sehen.

Dann aber blinzle ich mit den Augen und versuche, sie zu öffnen, um zu schauen, ob Mütterchen größer wird. Doch meine Lider sind so schwer, so müde, ich kann sie nicht aufschlagen, und mein Mütterchen wird nicht größer als jene Menschlein, welche in den Augäpfeln zu sehen sind . . .

Plötzlich aber bewege ich mich heftig — ich erwache und der Zauber ist zerstört. Ich bemühe mich in jeglicher Weise, den Zauber zu erneuern; ich ziehe die Augen zusammen, aber vergebens. Ich wende mich hin und her, aber kann mich nicht bequem zurechtlegen.

„Du wirst wieder auf deinem Sesselchen einschlafen", sagt Mütterchen zu mir, „möchtest du nicht lieber zu Bett geben?"

„Nein", antworte ich, „ich will nicht schlafen, Mütterchen" — und kaum dass ich dies gesagt, umschließt schon neuer Schlummer meine Augen, und unklare, aber süße Träume erfüllen die Phantasie. Im schlaftrunkenen Zustande fühle ich manchmal, wie eine zarte Hand mich berührt, und an der alleinigen Berührung schon erkenne ich diese Hand, und im Schlafe ergreife ich sie unwillkürlich und presse sie stark und innig an die Lippen . . .

Es ist spät, sehr spät geworden.

Alle sind schon auseinandergegangen.

Nur ein einziges Lichtlein brennt noch im Zimmer — Mütterchen wartet auf mein Erwachen . . . Sie tritt an mein Sesselchen . . . Sie streift mit ihrem reizenden, zarten Händchen über meine Locken, und in mein Ohr flüstert eine liebliche wohlbekannte Stimme:

„Steh auf, Duschinka, mein Seelchen, es ist Zeit zum Schlafengehen."

Keine störenden gleich gültigen Blicke beengen jetzt mein Mütterchen. Sie braucht sich nicht zu scheuen, ihre Liebe und Zärtlichkeit voll über mich auszuschütten. Sie neigt sich über mich und liebkost mich herzlich. Ich rühre mich nicht, aber noch inniger küsse ich ihre süße Hand.

„Steh doch auf, mein Engel, mein Kind — " sie legt ihre andere Hand um meinen Hals — ah, wie gar gut das tut — und ihre Finger bewegen sich pfeilschnell und kitzeln mich.

Ich öffne halb die Augen.

Im Zimmer ist es still, halbdunkel.

Meine Nerven sind erregt, durchs Kitzeln und durchs Erwachen. Mamascha beugt sich tief auf mich — sie berührt mich — ich spüre ihren süßen Atem . . .

Und plötzlich springe ich auf und umschlinge mit beiden Armen ihren Hals und schmiege meinen Kopf an ihre Brust und sage, indem ich sie fortwährend küsse, mit halberstickter Stimme:

„Mütterchen, Mütterchen, wie lieb, wie sehr lieb ich dich habe!" . . .

Sie lächelt mit ihrem kummervollen bezaubernden Lächeln, sie küsst mich auf die Stirn, sie fasst mit beiden Händen meinen Kopf und drückt ihn sanft in ihren Schoß.

„So liebst du mich sehr, Seelchen?"

Sie schweigt eine Minute. Dann preist sie mich noch inniger an sich und flüstert:

„Schau, Kind, behalte mich immer lieb, vergiss mich nie! . . . Wenn Mamascha nicht mehr sein wird, wirst du Mamascha vergessen?"

„Golubuschka, mein Täubchen", entgegne ich bittend, „sprich nicht so, Mamascha, du tust mir weh, unsäglich weh . . ."

Und ich küsse ihre Hände und presse mich an ihre Brust, und aus meinen Augen rinnen gleich Bächen die Tränen — Tränen der Liebe und des Entzückens . . .

Wenn ich endlich ins Schlafzimmer gekommen bin und in meinem Schlafröckchen dastehe — welch herrliches Gefühl empfinde ich nun beim Hersagen des Gebetes, das meine Lippen Wort um Wort der geliebten Mutter nachsprechen: „Herr, behüte Papascha und Mamascha — " und die Liebe zu Gott und die Liebe zu den guten Eltern — beide verschmelzen in eins . . .

Nach dem Gebet lege ich mich ins weiche warme Bett und hülle mich in meine kleine Decke. Auf der Seele ist's mir so licht und leicht und wonnig. Die Phantasien und Träumereien jagen einander. Wovon sie handeln? Ich weiß es nicht. Sie sind nicht zu erhaschen, sind flüchtig wie Schaum der Wellen. Aber es erfüllt sie alle reine Kindesliebe und Hoffnung auf ein lichtes Lebensglück . . .

Plötzlich kommt mir die Erinnerung an meinen Lehrer, der ein so armer Mann. Und es wird mir mitleidsvoll zu Mute, ich habe soviel Erbarmen mit ihm und nehme mir vor, ihn recht zu lieben und ihn nicht durch Trägheit und Unfolgsamkeit zu kränken, und während ich das denke, flüstert mein Mund:

„Gib, großer, guter Gott, dem Herrn Lehrer etwas mehr Glück — und gib mir die Möglichkeit, ihm zu helfen, ihm den Kummer zu erleichtern — ich bin von Herzen gern bereit mit allem, was ich besitze, für ihn ein Opfer zu bringen . . .

Und dann wache ich plötzlich wieder auf und bitte Mütterchen um mein geliebtes Schwert oder um mein Hündchen oder um meine Schreibtafel und lege Schreibtafel und Hündchen und Schwert in die Ecke meines Bettchens, auf mein Daunenpolsterchen, und freue mich, dass sie alle drei so gut und warm und bequem liegen. Und ich rücke mich möglichst an den Rand des Bettes, damit ich die Geliebten nur nicht unversehens quetsche.

Und während mich fester kräftiger Schlummer umfängt, bete ich noch zum letzten mal, dass Gott allen Menschen Zufriedenheit geben und dass morgen recht schönes Wetter zum Schlittschuhlaufen sein möge. Und dass du es nicht vergisst, lieber Herrgott, sage Papascha, dass er mir aus der großen Stadt, wo der Kaiser lebt, sehr viel schöne Sachen mitbringt, und wenn er viel Geld hat, wünsche ich mir besonders einen silbernen Federstiel und eine goldene Feder . . .

Und die Gedanken verwirren sich — ich wende mich noch ein paarmal von einer Seite auf die andere, und leise und lächelnd bin ich dann eingeschlafen —

Glückliche, glückliche, unwiederbringliche Zeit der Kindheit! . . .

Werden mir je deine Frische und Sorglosigkeit, dein Bedürfnis nach Liebe und die Kraft deines Glaubens wiederkehren? Wo blieben die reinen Gebete jener Tage? Ich habe sie alle, alle vergessen! Und wo blieb die beste Gabe, die je dem Menschen zu teil ward — wo blieb die ungemischte Rührung? . . .

Vorüber, vorüber . . .

Lächelnd kam einst ein Engel geflogen und setzte sich mir auf die Schulter und flüsterte mir süße Märchen ins Ohr . . .

Vorüber, vorüber die glückliche, glückliche, unwiederbringliche Zeit der Kindheit . . .

Am 28. August 1828 wurde er als Sprössling einer reichen Bojarenfamilie auf dem Gute Jassnaja Poljäna im Gouvernement Tula geboren. Seine Erziehung fiel fast ganz der streng religiösen Mutter anheim, nachdem der Vater schon gestorben war, als Leon erst im neunten Lebensjahre stand. Diese Erziehung ward maßgebend für sein ganzes Leben und weckte in seinem Herzen den Keim zu jener Religiosität, die in den letzten Jahren in seinen Werken so seltsame Blüten zeitigte. Nach längeren Vorstudien besuchte er in Kasan die Universität und trieb durch mehrere Jahre orientalische Sprachen und Rechtswissenschaften.

Dann wollte er sich auf seinem Gute niederlassen, arbeiten, schaffen, Gutes, Nützliches wirken, das schwergeknechtete, schwerseufzende Volk befreien aus Dumpfheit und Bedrücktheit, es aufklären und belehren, aus der Geistesnacht zum Licht der Erkenntnis erheben.

Aber bald machte er bittere Enttäuschungen, und es trieb ihn fort. Dorthin wollte er nun wandern, wo all das Wesen europäischer Übertünchung noch fremd ist, wo in einer freien großen Natur freie Menschen ein ungebundenes Leben führen . . .

Er trat als Offizier in den Staatsdienst und ging in den Kaukasus. Aber vergebens. Hier fand er nicht das gesuchte Glück. Er zog in den Krimkrieg mit. Umsonst. Es erfasste ihn nur Abscheu vor den Massenmorden, Hass gegen die fluchbringenden Institutionen der Welt. Er bereiste Westeuropa, aber wieder vermochte seine ewig fragende Seele keine beruhigende Antwort zu finden, und er kam zur Überzeugung: Nur dort ist es gut, wo die Kultur nicht ist! Unsere Kultur ist die Züchterin der Ichsucht, ist die furchtbarste Feindin des wahren Glücks, der wahren Zufriedenheit. Denn Glück und Zufriedenheit findet man nur bei den „Unkultivierten", findet man nur beim Volk, bei den Bauern. Sie sind gut und heiter, ihren Seelenfrieden stört kein Hasten nach Genuss, kein Unterdrücken des Natürlichen, kein Zweifel an Gott. Wir aber können unter den gleichen Bedingungen nicht mehr leben, wir haben unser eignes Ich gefälscht, gemodelt, verzerrt, bis ihm die Unnatur zur Natur geworden. Im Volke schlummern die reinen Instinkte der von Anbeginn gutartigen Menschennatur, welche durch die Bildung und ihre Trägerin, die Gesellschaft, zerstört wird. Die Untugenden des Volkes sind gleichsam nur sein äußeres, ihm gewaltsam aufgebürdetes Gewand, während in seinem Innern Tugenden verborgen sind, welche die Geschöpfe der Kultur nur im Munde führen, ohne sie handelnd zu verwirklichen, die aber von den Bauern unbewusst und harmlos geübt werden . . .

Was ihm in seiner Jugend als das Beste erschienen war — ein verfeinertes, verschönertes Leben, eine leidenschaftliche, poetische Liebe: das erschien ihm jetzt schlecht und verächtlich ; gut und erstrebenswert aber ein arbeitsames, dürftiges, einfaches, die Begierden mäßigendes Leben.

Und so beschloss er denn im Jahre 1861, sich für immer auf sein Gut Jassnaja Poljäna zurückzuziehen und hier als Bauer unter Bauern zu leben — schlicht und religiös, rastlos arbeitend und sich mühend, alles, was er braucht, sich selbst schaffender, der feingebildete, in Glanz und Reichtum aufgewachsene Adelssprössling bearbeitet den Boden und näht sich Schuhe und Kleider. Er lebt aber nicht bloß als Bauer, sondern auch für die Bauern, die er belehren, erziehen will.

Seine religiöse Gesinnung ist streng christlich; aber an der Lehre des heutigen Christentums übt er scharfe Kritik. Indem er alle Zutaten der Kirche nicht für heilig hält, kehrt er zu dem Urchristentum zurück, welches ihm eine Religion der Nächstenliebe ist. Der Mensch, sagt er, hat die Aufgabe, sein Glück in seinem Innern zu suchen; die Welt mit ihrer gesellschaftlichen Gliederung, in der nur das Recht des Stärkeren und die Unmoral des Heuchlers triumphieren, vermag dieses Glück nicht zu geben. Es kann nur im einfältigen Gottesglauben und in der Rückkehr zur Einfachheit des natürlichen Urzustandes gefunden werden, welchen sich das Volk bewahrt hat; aber auch dieses ist durch den Staat und die Gesellschaft auf Irrwege und zu Lastern verführt worden. Deshalb muss es der Lebenszweck jedes Besserwissenden sein, das verblendete Volk durch das eigene Beispiel auf den Weg der Wahrheit, der kindlichen Gläubigkeit an die Allmacht und Weisheit Gottes, der Liebe zum Guten und des Hasses gegen das Böse zurückzuführen. Wenn erst statt Weltsucht, Unglauben und Verzweiflung — Liebe, Glauben und Versöhnung die Menschen beherrschten, würde sich das Glück von selbst einstellen, und der Lebenszweck des Individuums wäre erfüllt . . .

Und so ging Tolstoi unter das Volk und verkündigte diese Lehre. Er gründete Zeitschriften, um seine religiösen und kommunistischen Ideen weiter zu verbreiten und veröffentlichte Bücher und Traktatchen, in denen sich sozialistische, humanitäre und religiöse Gedanken untereinandermengten. Er scheute sich nicht, selbst Kinder-Fibeln und illustrierte Kalender fürs Volk zu verfassen. Seiner Theorie opferte er Zeit und Mühe und Geld. Aber die Erfolge, die er errungen, sind kläglich. Denn er sucht Übel auszurotten, die nicht ausrottbar sind. Es konnte ihm nie gelingen, Faulheit und Trunksucht, Falschheit und Diebstahl, Untreue und Ehebruch aus der Welt zu schaffen; sie sind nicht einfach aus unseren gesellschaftlichen Zuständen entsprungen, sondern wurzeln in der Natur der Menschheit. Und über seinen fruchtlosen Plänen, die Menschheit zu bessern, vergaß er seinen Dichterberuf . . .

Dass er viel nützen kann als helfender Mensch, mit Taten, mit klugem Rat, hat er bei der letzten großen Hungersnot vielfach bewiesen. Aber dass seine mystischen Lehren beim Volke nur wenig Verständnis oder gar direkt zu unklaren Vorstellungen fuhren, die nicht selten mit Sitte, Verstand und Gesetz in heftigen Konflikt geraten, hat sich häufig genug dargetan. Auch fragt es sich, ob sein persönliches Miteingreifen Wert hat und vom Volke gewürdigt werden kann. Ging ja jüngst das köstliche Wort eines russischen Bauers durch die Welt, ein Wort, das besser spricht als lange Abhandlungen: „Gott schenke dem Grafen ein langes Leben, er ist sehr gut gegen uns Bauern", sprach der schlichte Bauer, als er mit einem fremden Herrn auf seinen Gutsherrn Tolstoi zu reden kam. „Sieh, Herr, es erkrankte mein Sohn, der gerade mein Feld umackern sollte. Sofort kam der Graf selbst zu mir mit seinem eigenen Pferde und half mir pflügen." Nach einer Weile aber setzte der Bauer hinzu: „Wenn indessen der Graf, anstatt selbst zu kommen, mir seinen Knecht, den Andruschka, geschickt hätte, wäre es doch noch viel besser gegangen" . . .

*****************

Seine ersten Novellen verfasste Tolstoi im Kaukasus. Er wandelte in denselben noch die Wege seiner Vorgänger Puschkin und Lermontoff, die er in der Charakterzeichnung und Naturschilderung und. teilweise auch im Stoff nachahmte. So glaubt man im Helden der Geschichte „Die Kosaken", in dem Weltschmerzler Olenin, den Eugen Onjegin Puschkins oder den Lermontoffschen Petschorin aus „Der Held unserer Zeit" zu erkennen. Tolstoi schilderte in seinen ersten Novellen das Glück der reinen Kindheit, der unschuldigen Jugend, das Erwachen der Liebe, das Auflodern der Leidenschaft, das Irren des Herzens durch Drangsal, sein Begehren nach Ruhe, Glück und Zufriedenheit.

Im Kriegsleben traten ernstere Probleme an ihn heran, die er in seinen „Kriegsgeschichten" und besonders in den „Sebastopoler Erzählungen" zu lösen suchte. In diesen zeigt er sich schon eigenartiger. Klaren Auges schaut er alle Verhältnisse, meisterhaft schildert er sie bis in die kleinsten Einzelheiten. Seine Seelenmalerei erzeugt die ersten köstlichen Bilder, seine alles enthüllende Wahrheit lernen wir kennen. In scharfen Worten gibt er seine Abneigung gegen den Krieg kund und spricht die später auch in seinem Meisterwerk „Krieg und Frieden" betonte Ansicht aus: dass nicht das Wirken der Heerführer, nicht die Politik der Staatsmänner Siege und Niederlagen bewirken, sondern dass einzig und allein das Volk, die Masse, den Ausschlag gibt, und dass daher dem Volke in der geschichtlichen Darstellung eher der erste Platz gebühre, als den Herrschern, Feldherren und Staatsmännern.

Tolstois Hauptwerk, zugleich die nationalste russische Dichtung der Gegenwart, ist der vierbändige Roman „Krieg und Frieden" i dieser, welcher in der Zeit von 1803 bis 1815 spielt und den man mit Recht „die russische Hiade" genannt hat, gibt das Sinnen und Fühlen aller Gesellschaftsklassen des heiligen Zarenreiches in einer „Epoche nationaler Umgestaltung" mit wunderbarer Klarheit wieder. Es ist ein Kunstwerk, wie die Weltliteratur nur wenige aufzuweisen hat. Die Wahrheit, die alles heim rechten Namen nennt, ist ein Hauptvorzug dieses Buches. Das von Tolstoi in demselben Niedergeschriebene ist zum Teil Selbstbekenntnis. So wie hier schildert er aber auch in all seinen anderen Werken fast stets Selbsterlebtes, Selbstdurchdachtes, Selbstgefühltes. Was in mühsamer Gedankenarbeit in seinem Geiste feste Gestalt gewonnen, was sein Herz gefühlt und erlebt — das alles klingt in seinen Romanen und Novellen, Dramen und Flugschriften aus.

Tolstois zweiter großer Roman „Anna Karenina" steht dem Meisterwerk „Krieg und Frieden" bedeutend nach. Die Klarheit der Exposition und der Ausführung ist hier oft in Frage gestellt; soziale und religiöse Abhandlungen flechten sich aufdringlich in die Erzählung ein, überwuchern sie und zerreißen ihren Faden häufiger als gut ist. Und die Tendenz des Ganzen: „Der Mensch soll nur an Gott denken und für die Seele leben!" zeigt bereits den mystisch-religiös-moralisierenden Weg, den Tolstoi nun als Dichter und Mensch einzuschlagen begann. „Anna Karenina" ist, wie Erwin Bauer so schön gesagt hat, eine „Brandmarkung der fleischlichen Sinnenlust" und zugleich ein „Hohelied des einfachen, auf gegenseitiger Achtung, Zuneigung und Gottesfurcht begründeten Ehelebens." Tolstoi tritt in diesem Roman der brennendsten Frage der Gesellschaft näher — er behandelt die Ehe, den Ehebruch, und zwar in einer recht ungeschminkten Weise, und zeigt die Vernichtung, welche der Ehebruch herbeiführt, indem er die Sitte verletzt und ihre Rache heraufbeschwört. Anna Karenina, die Heldin des Romans, will die Frage der wilden Ehe praktisch zu ihren eigenen Gunsten lösen und büßt diesen widernatürlichen Versuch mit dem Leben. Einem ungeliebten Manne verkauft, findet sie erst, als sie schon längst verheiratet ist, denjenigen, dem ihr Herz entgegenschlägt. Diesem gibt sie sich ganz hin, für ihn erschöpft sie sich in süßesten Zärtlichkeiten, ihm gelobt sie ewige Treue . . . Er aber, um dessenwillen sie ihre Ehre geopfert, verlässt sie. Das kann sie nicht ertragen, und sie nimmt sich gewaltsam das Leben. Als Gegensatz zu diesem ehebrecherischen Paar führt Tolstoi in seinem Roman zwei Figuren vor, welche die echte gute Ehe repräsentieren und deren moralische Stärke im Landleben wurzelt.

Seit dem Erscheinen von „Anna Karenina“ verfloss mehr als ein Jahrzehnt, ohne dass Tolstoi etwas literarisch Bedeutsames veröffentlichte. Dann erschienen: das in psychologischer Hinsicht äußerst interessante Buch „Der Tod des Iwan Iljitsch" und das dramatische Sittenbild aus dem russischen Volksleben „Die Macht der Finsternis". Das letztere Werk machte auch im Ausland ungeheures Aufsehen. Es schildert den russischen Bauer, den Mushik, aber keineswegs in freundlichen Farben. Tolstoi, der sonst die Bauern nicht genug zu loben wusste, findet in diesem Drama nicht genug Worte des Tadels für sie. Und wenn alle Bauern so beschaffen sein würden wie diejenigen, welche in der „Macht der Finsternis" vorkommen, so müsste die Einwohnerschaft Russlands größtenteils aus Bestien bestehen. Ja, es ist eine ganz verteufelte Gesellschaft, die wir bei Tolstoi kennen lernen — lauter Schurken, Säufer, Kuppler, Ehebrecher, Diebe, Meineidige und Mörder — ein Charakterregister, das selbst Zola zur Ehre gereichen müsste. Doch, es gibt auch einen ehrlichen Mann unter diesen Spitzbuben, und das ist Akim! Dafür hat dieser einen anderen großen Fehler, er ist — Idiot. Seine Frau Matrona klagt, dass sie aus ihm nie mehr als „hem hem" und „nämlich nämlich" herausbringe . . . Und die Handlung? Akims Sohn Nikita hat Marina, eine Waise, verführt und verlassen. Akim, der Ehrliche, sagt: „Der Junge hat das Mädchen verführt, hem hem, also soll er, hem hem, das Mädchen heiraten, nämlich heiraten soll er das Mädchen. Es ist abscheulich, sein Wort nicht zu halten; nämlich abscheulich" . . . Doch Nikita kehrt sich nicht daran. Er will kein armes Mädchen, er trachtet nach einer reichen Bäuerin samt ihrem Hof. Ist er doch Knecht beim alten reichen Peter, dessen junge Frau Anisja schon seit lange ein Auge auf ihn geworfen hat! Also Geduld! Wenn Peter mal stirbt, was hoffentlich bald geschieht, kriegt Nikita die Anisja und dann, hurra! Dann hat er nicht nur die schöne Anisja, die ihm doch jetzt schon mit Seele und Leib gehört, sondern auch den noch schöneren Hof! Hurra! . . . Nikita hat Geduld, aber die feurige Anisja hat keine. Nikita ist schlecht, aber feige; er ist in Worten sehr kühn, er ist ein ländlicher Don Juan, ein Bauerngigerl, aber schwachmütig und dumm; er will zuwarten, bis Peter stirbt. Weshalb die Torheit? Wäre es nicht gescheiter, dem kränkelnden Gatten Anisjas je eher je lieber zur Ewigkeit zu verhelfen? . . . Dies denkt wenigstens Peters liebevolle Frau. Und sie denkt nicht lange — sie handelt. Von Nikitas listiger Mutter Matrona, der bösen Seele der Gesellschaft, verschafft sie sich ein Pülverchen, ein sicheres Pülverchen, und dieses besorgt schnell und unauffällig Peters Reise ins selige Leben. Nun heiratet Anisja den Nikita. Aber Peter bleibt nicht ungerächt. Seine Tochter aus erster Ehe, die sechzehnjährige, etwas schwerfällige, einfältige Akulina, welche nach Peters Tod im Hause blieb, sticht dem Don Juan Nikita in die Augen, und er bandelt erfolgreich mit ihr an. Ja, er verliebt sich sogar ernstlich in die Akulina, und Anisja gilt im Hause bald nicht viel mehr als eine Magd. Anisja kocht vor Zorn und Rachebegier. Akulinas Verhältnis zu Nikita bleibt nicht ohne Folgen und da dies dem Verführer selbst peinlich ist, gibt er gern zu, dass man Akulina aus dem Hause schaffe und zwar am besten durch Verheiratung. Man lädt einige Brautwerber ein; sie kommen auf den Bauernhof gerade im Augenblick, da Akulina entbindet; man trägt die Kranke in eine kalte Stube, und in die warme führt man die Gäste; und während die Wöchnerin stöhnt und jammert, erfreuen sich ihre Freier nebenan an Schnaps und Gesang. . . . Und nun kommt eine Szene, die in gleicher Entsetzlichkeit wohl in keinem anderen aufgeführten Drama vorkommt . . . Matrona und Anisja sind durch Akulinas Leid nicht gerührt; ihre Rache ist nicht gestillt. Akulina soll auch kein Andenken an ihr Verhältnis mit Nikita behalten. Sie entreißen ihr das neugeborene Kind und geben dasselbe, nachdem sie es getauft — wie fromm! — dem Nikita mit dem Befehl, dem „Wurm den Hals umzudrehen und ihn im Keller zu verscharren“. Der schlechte Nikita ist feige; er kann den Befehl nicht vollführen, er tut's nicht und tut's nicht, sein weiches Herz müsste ihm brechen. Da packt ihn sein resolutes Weib Anisja am Kragen und schleppt ihn zur Kellertür und stößt ihn hinab und wirft ihm das Kind hintennach. Sie, die ihren ersten Mann getötet um Nikitas willen, mag nicht, dass Nikitas Seele so rein bleibe; er „soll auch töten, soll auch ein Seelenverderber werden, soll spüren, wie das schmeckt" . . . Nikita steht unten verzweifelt. Wie soll er, der gute feige Junge, das Kind mit eigenen Händen erwürgen? Da zuckt ihm ein prächtiger Gedanke durch den Sinn! Er ergreift ein Brett, legt das Brett auf das Kind und setzt sich auf das Brett . . . So . . . So! . . . So!! . . . Doch kaum ist's geschehen, so entsetzt ihn seine Tat . . . Krr . . . Krr . . . Krr . . . so knacken die Knochen des Kindes . . . Er springt auf und mochte davoneilen. Aber es hält ihn fest wie mit tausend Armen, und immer klingt es ihm in den Ohren krr — krr — krr . . . Wahnsinn fährt ihm durchs Hirn, und er macht alle Anstalten, sich aufzuhängen. Da kommt aber sein Hausknecht Mitritsch dazu und als der Nikitas Tat sieht und seine Reue, lacht er ihn ob derselben aus. Mitritsch ist ein Trunkenbold. Beim himmlischen Vater, beim Sohn und beim heiligen Geist, sowie bei der heiligen Gottesmutter zu Kasan gelobt er zwar immerfort, nicht mehr zu trinken; trotzdem trinkt er immerfort unsagbar viel, und so wie andere im Weine Weisheit und Wahrheit finden, so er im Schnaps. Mitritsch lacht also Nikita aus und sagt ihm: „Das Menschenpack, das Lumpengesindel, braucht man nicht zu fürchten. Sieh dir's nur in der Badstube an! Alle sind aus einem Teig geknetet; bei dem einen ist der Bauch größer, bei dem anderen kleiner — das ist der ganze Unterschied! Haha, und dies Lumpenpack soll man fürchten? Schmalz mit Butter in ihre Mäuler!" . . . Nikita nimmt sich dies zu Herzen und hängt sich vorläufig nicht auf. Er geht in die Stube zu den besoffenen Gästen und erzählt ihnen seine Tat; er beichtet unerschrocken alle seine Sünden, ja nimmt noch, sogar die Sünden Matronas und Anisjas auf sich, die er entlastet. Und die Bauern schauen ihn erst verwundert an und führen ihn dann zum Gericht. Vater Akim tritt zu seinem Sohn und tröstet ihn: „Da du selber mit dir kein Erbarmen gehabt, hem, hem, wird Er dir verzeihen, Gott, nämlich Gott, hem, hem!" . . . Damit schliefst das Stück, „eine der gewaltigsten Verkündigungen des Naturalismus". Aber nicht nur die Handlung ist „naturalistisch", sondern auch die Sprache des Stückes. Die Personen bewerfen sich nämlich immer mit den gemeinsten Schimpfnamen. Hier eine kleine Auslese: Gans! Schaf! Albernes Schaf! Dummes Schaf! Verrückter Hund! Wirklicher Hund! Hundssohn! Hund (schlechtweg)! Pfui Teufel! Du fauler Teufel! Großnäsiger Satan! Schände deine Mutter! Schlumpe! Alter Bastschuh! Altes Stück! etc. Gelt, das ist echter Naturalismus!? . . . Aber noch mehr! Tolstoi stellte für etwaige Aufführungen die Forderung, dass alles naturgetreu dargestellt werde; man müsse z. B. im zweiten Akte „Fohlen wiehern und Pferde trappeln hören" . . . Das Stück wurde auch mit großem Erfolge in Paris aufgeführt. Vor der ersten Aufführung fragte man die größten französischen Bühnenschriftsteller der Gegenwart, ob sie eine Aufführung der „Macht der Finsternis" für zulässig hielten, und Augier, Dumas und Sardou gaben verneinende Antwort. Dagegen trat Emile Zola für die Aufführung des russischen Dramas ein, und der berühmte Kritiker Francisque Sarcey stellte sich anfangs an die Seite Zolas, denn das Stück hatte ihm beim Lesen vorzüglich gefallen. Als Sarcey aber die „Macht der Finsternis" auf der Bühne gesehen hatte, änderte er seine Ansicht. Das Stück erschien ihm nun abscheulich, und die Bauern, die er bei der Lektüre gar nicht antipathisch gefunden, bezeichnete er nun als „wilde Tiere, die sich aus Versehen unserer Sprache bedienen, im übrigen aber Heu fressen und Gras wiederkäuen" . . .

Dies Buch ist ein krasser Beweis dessen, wohin der Naturalismus führen kann. Einst war Tolstoi ein gottbegnadeter Poet, dessen Schaffen der hehrste Idealismus erfüllte. Später verstand er es, den letzteren mit reinem Realismus zu verschmelzen, und er schuf Meisterwerke, die ihresgleichen in der Weltliteratur suchen. Dann aber überkam ihn der Naturalismus, und dieser richtete ihn zu Grunde. Wie aus dem gebildeten Grafen ein Bauer wurde, so sank der feinsinnige Dichter zu einem mystischen Moralisten und Wirklichkeitsabschreiber herab . . .

Ein in vieler Hinsicht interessantes und bedeutendes Werk ist „Die Kreutzersonate" ; allein der Künstler Tolstoi ist hier vom Sozialphilosophen und Moralisten noch mehr erdrückt als in der „Macht der Finsternis" und in „Anna Karenina". Das im letztgenannten Roman angeschlagene Ehe-Thema bildet in der „Kreutzersonate" ebenfalls den Kernpunkt. Posdnyschew, ein reicher, gebildeter Gutsbesitzer von dreißig Jahren, beschließt zu heiraten. Bisher hat er ein Leben geführt wie alle sogenannten „ordentlichen" Menschen seines Kreises, nämlich ein ausschweifendes Leben, und wie alle diese ordentlichen Menschen ist er während seines ausschweifenden Lebens überzeugt, dass er ein ungewöhnlich sittlicher Mensch sei. Er hält sich für sittlich, weil es in seiner Familie stets Usus war, dass Mann und Frau sich streng treu blieben. Ferner ist er kein Verführer, er verkehrt nur mit bezahlbaren Dirnen, meidet dagegen die Frauen, die ihn durch ein Kind oder durch Anhänglichkeit an seine Person fesseln könnten . . . Und da er so lebt, hält er sich für einen sittlichen Menschen. Dieser sittliche Mensch will also heiraten. Seine Gattin soll der Gipfel der Vollkommenheit sein. Bei einer Gondelfahrt lernt er das Mädchen, das ihm das Schicksal zum Weib bestimmt, kennen. Er glaubt sich von den edelsten Gedanken und Gefühlen beseelt, da er ihr Liebe und Ehe anträgt. In Wahrheit aber sind diese Gefühle und Gedanken nichts anderes als Sinnlichkeit. Die Taille und die Locken stehen ihr gut zu Gesicht und nach den in ihrer Nähe verlebten Stunden hat er den Wunsch „nach noch größerer Nähe". Er heiratet sie. Aber seltsame Enttäuschungen erlebt er bereits in den Flitterwochen, die keine Wonne bieten, sondern im Gegenteil Unbehaglichkeit, Scham, hässliche trübe Stimmung und vor allem Langeweile, unbeschreibliche Langeweile. Bald fühlt er sich zu seiner Frau mächtig hingezogen, bald von ihr abgestoßen. Und das Gleiche bemerkt er an ihr. Und es gibt Zank und Streit. Aber sie gewöhnen sich daran und leben dahin wie andere Eheleute auch. Zehn lange Jahre. Die Frau schenkt während dieser Zeit mehreren Kindern das Leben. Da erkrankt sie, und die Ärzte — „diese Schufte, Schurken, Schwarzkünstler" — befehlen ihr „Kinderlosigkeit" an. Sie gesundet und entwickelt sich körperlich noch schöner als früher, wie eine späte Sommerblüte. Sie fühlt das und beschäftigt sieh mit ihrer Person. Sie wird eine herausfordernde Schönheit, welche die Menschen reizt. In der Vollkraft der dreißigjährigen, gutgenährten, erregten Frau „ohne Mutterpflichten" ruft sie Furcht hervor: „wie ein arbeitsloses, feuriges Zugpferd, dem man die Zügel abgenommen" . . . Sie erwacht wie aus einem Rausch, sie kommt zu sich und sieht, dass es noch eine ganze schöne Gotteswelt gibt, mit tausend Freuden, die sie übersehen, die zu kosten sie nicht verstanden hat. „Genieße den Augenblick", ruft es in ihr, „die Zeit geht unwiederbringlich vorüber" . . . So denkt und fühlt sie und kann nicht anders denken und fühlen . . . Als Mädchen hatte sie von Liehe geträumt. Sie heiratete, um die Freuden, welche die sogenannte Liebe zu versprechen schien, zu genießen. Aber sie genoss von diesen Freuden nicht nur weit weniger als sie erwartet hatte, sondern sie erlebte auch außerdem viele Enttäuschungen, viele Leiden und besonders die Qualen der Kindergeburten . . . Diese Qualen haben sie erschöpft . . . Nun hört sie von den Ärzten, „dass es auch ohne Kinder geht" . . . Sie will wieder leben und lieben . . . Aber ihr Gatte genügt ihr nicht mehr . . . Er merkt das. Er sieht seine Frau vom Wunsche beseelt, die ganze Männerwelt hinzureißen, an sich zu fesseln, zu bezaubern. Die Eifersucht bemächtigt sich seiner. Jedes Wort, das seine Frau mit einem fremden Manne spricht, regt ihn auf; jeder Blick, den sie einem anderen absichtlich oder unabsichtlich zuwirft, trifft ihn wie ein Dolchstoß. Und da erwacht in seinem Herzen ein solcher Hass gegen sie, dass jedes ihrer Worte, jede ihrer Bewegungen ihm widerwärtig ist. Sie fühlt dies, weiß nicht, was sie tun soll und bemüht sich, den Schein gleichmütiger Lebhaftigkeit anzunehmen. O, er leidet, und sie — sie ist lustig, sie ist sehr vergnügt. Und sein Hass wächst ins Zehnfache . . . Und Eifersucht und Hass und Reue wechseln in seiner Seele Tag und Nacht und Nacht und Tag . . . Und er fühlt instinktiv, dass auch sie ihn hasst, obgleich sie seine Liebkosungen nicht nur nicht verschmäht, sondern sogar erwidert . . . Und nun naht die Katastrophe. Ein Jugendfreund Posdnyschews , der Geiger Truchatschewsky , kommt zu Besuch und bleibt ständiger Gast. Posdnyschew wird von dunkler Besorgnis erfüllt. Er behandelt Truchatschewsky trocken, kühl, ja feindselig. Aber sonderbar: eine unerklärliche verhängnisvolle Macht treibt ihn, den Geiger nicht zurückzuweisen, nicht fernzuhalten; er zieht ihn im Gegenteil heran und lädt ihn ein, als „musikalischer Gesellschafter" für Frau Posdnyschew öfter und öfter wiederzukommen. Eines Abends spielt die letztere mit Truchatschewsky Beethovens Kreutzersonate, und da finden sich ihre Herzen zusammen . . . Kurz darauf verreist Posdnyschew nach Moskau; sein Herz ist beruhigt, denn der Musiker hat ihm vor der Abreise fest versprochen, des Freundes Frau nicht zu besuchen, und auch diese beantwortet einen Ausbruch der Eifersucht ihres Gatten mit herzlichem ungekünstelten Lachen . . . Während seines Aufenthaltes in der Kremlstadt erhält Posdnyschew aber einen Brief seines Weibes, worin diese nebenbei „wie über eine ganz alltägliche Sache" bemerkt, dass Truchatschewsky sie besucht und „die versprochenen Noten" mitgebracht habe usw. Dies erweckt in Posdnyschew entsetzliche Gedanken. Also doch! Truchatschewsky besucht die Frau! . . . Das Herz tut ihm weh. „Das wütende Tier der Eifersucht brüllt in seiner Höhle und will hervorbrechen." Er fürchtet das Tier und verschliefst ihm schnell den Ausgang . . . Aber es hilft nichts — das wütende Tier bricht hervor und bewältigt ihn. Kurz entschlossen reist er in dunkler Nacht heim. Den ganzen Weg quält ihn das entsetzliche Gefühl, dass seine Frau in Truchatschewskys Armen liege . . . Endlich, endlich steht er vor seinem Hause — es ist Mitternacht vorüber — das Haus ist erleuchtet — — Er steigt, nein — er fliegt die Treppen hinan und greift nach der Glocke und klingelt, aber leise, ganz leise. Der alte Diener öffnet. Im Vorzimmer bemerkt Posdnyschew den Mantel Truchatschewskys — das setzt ihn indessen nicht in Verwunderung, er hat es ja erwartet. Er fragt den Diener, ob bei seiner Frau außer Truchatschewsky noch jemand da sei und erhält zur Antwort: „Niemand, gnädiger Herr!" . . . Posdnyschew kann weder seufzen noch atmen und kann auch die klappernden Zähne nicht stillhalten. Alles, was er in seiner Phantasie gesehen, ist also Wirklichkeit! . . . Fast möchte er in Schluchzen ausbrechen. Aber der böse Geist höhnt ihm ins Ohr: „Weine nur! Gib dich deiner Empfindsamkeit hin, bis sie ruhig auseinandergehen! Eile dich, eile dich, überrasche sie!" Und er schleicht auf den Zehen, eine Damaszenerklinge in der Hand, zum Salon. Er tritt ins Zimmer. Truchatschewsky und die ehebrecherische Frau sind entsetzt. In ihrem Antlitz scheint aber auch Unzufriedenheit, Ärger über die Störung zu liegen. Sie versuchen, ihn zu beruhigen. „Wir haben gerade musiziert", sagt Truchatschewsky. „Wie unerwartet", setzt die Frau hinzu. Aber Posdnyschew antwortet nichts; er wirft sich auf die Gattin und tötet sie, während der feige Verführer entflieht . . .

Der Roman ist in technischer Hinsicht wunderbar. Einzelne Abschnitte wirken geradezu berückend. Mit grausamer Schärfe legt der Dichter die verborgensten Falten der menschlichen Seele bloß und zerrt und stöbert in denselben herum, bis alles klar vor unseren Augen liegt. Welch feine, wunderbare psychologische Analyse! Bis auf eines — die Eifersucht Posdnyschews. Kann ein „gleichgültiger, gelangweilter" Ehemann auf seine Frau eifersüchtig sein? Eifersüchtig nach zehnjähriger „unglücklicher" Ehe? Ist das möglich? Wenn ja, dann steht er seiner Frau nicht „gleichgültig" gegenüber . . . Allerdings kann er auch dem „Ehrgefühl" zuliebe eifersüchtig sein. Aber diese Eifersucht greift nicht gleich nach dem Dolche, sondern eher nach der Scheidung. Eine Eifersucht, die zu gewaltsamen Mitteln greift, entstammt unbedingt der Liebe oder mindestens einem wärmeren Gefühl . . .

Die Urschuld der „verfehlten Ehen" ist vor allem nach Posdnyschew-Tolstoi das schlechte Vorleben der Männer. An diesem schlechten Vorleben sind aber wieder die Frauen, die geschiedenen und die Witwen, schuld, indem sie — sich vom Joch der Ehe frei fühlend — in die Welt hinausgehen und „freie Liebe" begehren und gewähren. Wer mit einer solchen Frau in Berührung kommt, ist ein „gefallener Mann". Und ein gefallener Mann sein, bedeutet einen physischen Zustand ähnlich dem eines Morphiumsüchtigen, eines Trunkenboldes. Wie ein Morphiumsüchtiger, ein Trunkenbold nicht normale Menschen sind, so ist auch ein gefallener Mann kein normaler Mensch. Der gefallene Mann kann „enthaltsam leben, kann mit sich ringen, aber die einfältige, lichte, reine Beziehung zum Weib ist für ihn nicht mehr vorhanden".

Scharfe Worte spricht Tolstoi alsdann über die Erziehung der Mädchen, über die Art, wie die Ehen zu stände kommen: Das Mädchen ist erwachsen, man muss ihm einen Mann geben — und nun beginnt das Geschäft. Die Frau gleicht einer Sklavin, die ausgeboten wird. Gesellschaften, Bälle, Konzerte, Theater sind lauter „Kaufhäuser". Da sitzen die Mädchen, und die Männer gehen hin und her und wählen die lebendige Ware. Und die Mädchen warten und denken, ohne dass sie es auszusprechen wagen: „Freundchen, nimm mich, nicht meine Nachbarin ! Schau her, welche Schultern, welche Brüste, welche Reize ich habe!" . . .

Nach den in der „Gesellschaft" herrschenden Anschauungen besteht der Hauptberuf der Frau darin, dem Manne Genuss zu gewähren, und demgemäß ist auch ihre Erziehung. Von Jugend auf lernt sie nur das Eine, wie sie ihre „Anziehungskraft" erhöhen kann. Wie die Leibeigenen erzogen wurden, um die Wünsche ihrer Herren befriedigen zu können, so werden auch die Frauen nur dazu erzogen, dass sie die Männer zu fesseln verstehen. Jegliche Art weiblicher Erziehung hat nur das eine Ziel. Die einen wollen es durch ihre geistigen Eigenschaften, durch Musik, durch Gelehrsamkeit; die anderen durch ihre leiblichen Reize, durch ihre Taille, ihre Locken, ihre Brüste erreichen.

Wie den Mann nur Sinnlichkeit zu der Frau führt, so fühlt auch die Frau in der „Liebe" zum Mann nur Sinnlichkeit Jedes „Weibchen" hat das „tierische Bedürfnis, soviel Männchen als möglich anzulocken". So ist es im Leben der Jungfrau, so bleibt es im Leben der Gattin. Im Leben der Jungfrau ist es notwendig um der Auswahl willen, in der Ehe zur Herrschaft über den Mann. Und durch die Sinnlichkeit beherrschen die Frauen die Männer, „Ihr wollt", sagen die Frauen zu den Männern, „dass wir ein Gegenstand eurer Lust sein sollen? Gut! Wir sind ein Gegenstand eurer Lust und machen euch so zu unseren Leibeigenen." Es heißt, der Mann habe das Recht, die Frau zu wählen, während die Frau den Mann nicht wählen kann. Aber um diese falsche Verteilung des Rechtes auszugleichen, spekuliert die Frau auf die Sinnlichkeit des Mannes, überwältigt sie ihn durch die Sinnlichkeit so, dass nur scheinbar er der Wählende ist; in Wirklichkeit wählt sie. Und hat sie einmal das Mittel der Sinnlichkeit in ihre Gewalt gebracht, so missbraucht sie es auch und gewinnt damit eine furchtbare Macht . . . Wo diese Macht ist? In allem und überall! Besucht man die Warenhäuser, so findet man in ihnen neun Zehntel Sachen, die nur dem Luxus der Frauen dienen. Geht man durch die Fabriken, so erfährt man, dass ein ungeheurer Teil von ihnen unnützen Schmuck für die Frauen fertigt. Millionen von Menschen, Geschlechter von Arbeitern, Riesensummen werden um weibischer Liebhabereien willen verbraucht. Wie Fürstinnen auf den Thronen halten die Frauen das Menschengeschlecht in den Fesseln der Knechtschaft und schwerer Arbeit . . . Um alledem zu entgehen, kommt das Buch zu dem Resultat: es wäre besser, wenn es keine Weiber, keine Ehen überhaupt gäbe. Aber ich glaube, dass alle meine Leser und meine — Leserinnen mir zustimmen werden, wenn ich sage: Es ist gut, dass die Natur, die wohl wusste, was sie tat, als sie das Herrlichste schuf, der Marotte eines Dichters zuliebe dieses Herrlichste gewiss nicht zerstören wird.

*****************

Unter Papieren, die ich aus der nordischen Heimat mitgenommen, fallen mir mehrere lose Blätter in die Hand. Vor langen, langen Jahren habe ich darauf als Schulübung eine russische Skizze aus irgend einer Chrestomathie, einer Zeitung oder sonst woher abgeschrieben. Nun bleibt mein Blick auf diesen vergilbten Blättern fest haften. Denn der Titel der Skizze lautet: Detstwo (die Kindheit) von Leon Nikolajewitsch Tolstoi. Tolstoi, derselbe Tolstoi, der heute an der Schilderung des tiefsten Elends sich nicht genug tun kann, derselbe Tolstoi hat hier ein entzückendes Bild der Kindheit entworfen, ein Bild so voll rührender Unschuld und Innigkeit, wie man es nicht für möglich halten sollte, wenn man die jetzigen Schöpfungen Tolstois liest. Die Skizze ist darum der Mitteilung wohl wert.

******************

. . . Das war ein lustiger Tag!

Von früh morgens bis spät abends bin ich auf der Schlittschuhbahn gewesen und habe mich einmal ordentlich bis zur Erschöpfung satt gelaufen.

Nun aber sitze ich behaglich am Teetisch auf meinem hohen Sesselchen und schlürfe meine Tasse Tee. Aber ich bin zu müde, so müde, dass mir fast das Trinkgefäß entfallen wäre.

Leise schließt der Schlummer meine Augen. Doch ich mag nicht zu Bett gehen. Ich bleibe auf meinem Sesselchen. Es ist Gesellschaft, es wird geplaudert, ich will auch zuhören.

Und wie wäre es möglich, hier nicht zuhören zu wollen?

Mütterchen mein spricht ja, und die Laute ihrer Stimme sind so süß, so freundlich, so bezaubernd. Schon diese Laute allein sagen meinem Herzen soviel, so unendlich viel. Mit Augen, welche von Schläfrigkeit umnebelt sind, schaue ich unverwandt auf Mütterchens Gesicht, und plötzlich ist mein Mütterchen klein, ganz klein geworden — so klein — und ihr Gesicht ist nicht größer als ein Knöpfchen . . . Aber es ist mir stete ebenso deutlich sichtbar wie vorhin.

Es gefällt mir, Mütterchen so winzig zu sehen.

Dann aber blinzle ich mit den Augen und versuche, sie zu öffnen, um zu schauen, ob Mütterchen größer wird. Doch meine Lider sind so schwer, so müde, ich kann sie nicht aufschlagen, und mein Mütterchen wird nicht größer als jene Menschlein, welche in den Augäpfeln zu sehen sind . . .

Plötzlich aber bewege ich mich heftig — ich erwache und der Zauber ist zerstört. Ich bemühe mich in jeglicher Weise, den Zauber zu erneuern; ich ziehe die Augen zusammen, aber vergebens. Ich wende mich hin und her, aber kann mich nicht bequem zurechtlegen.

„Du wirst wieder auf deinem Sesselchen einschlafen", sagt Mütterchen zu mir, „möchtest du nicht lieber zu Bett geben?"

„Nein", antworte ich, „ich will nicht schlafen, Mütterchen" — und kaum dass ich dies gesagt, umschließt schon neuer Schlummer meine Augen, und unklare, aber süße Träume erfüllen die Phantasie. Im schlaftrunkenen Zustande fühle ich manchmal, wie eine zarte Hand mich berührt, und an der alleinigen Berührung schon erkenne ich diese Hand, und im Schlafe ergreife ich sie unwillkürlich und presse sie stark und innig an die Lippen . . .

Es ist spät, sehr spät geworden.

Alle sind schon auseinandergegangen.

Nur ein einziges Lichtlein brennt noch im Zimmer — Mütterchen wartet auf mein Erwachen . . . Sie tritt an mein Sesselchen . . . Sie streift mit ihrem reizenden, zarten Händchen über meine Locken, und in mein Ohr flüstert eine liebliche wohlbekannte Stimme:

„Steh auf, Duschinka, mein Seelchen, es ist Zeit zum Schlafengehen."

Keine störenden gleich gültigen Blicke beengen jetzt mein Mütterchen. Sie braucht sich nicht zu scheuen, ihre Liebe und Zärtlichkeit voll über mich auszuschütten. Sie neigt sich über mich und liebkost mich herzlich. Ich rühre mich nicht, aber noch inniger küsse ich ihre süße Hand.

„Steh doch auf, mein Engel, mein Kind — " sie legt ihre andere Hand um meinen Hals — ah, wie gar gut das tut — und ihre Finger bewegen sich pfeilschnell und kitzeln mich.

Ich öffne halb die Augen.

Im Zimmer ist es still, halbdunkel.

Meine Nerven sind erregt, durchs Kitzeln und durchs Erwachen. Mamascha beugt sich tief auf mich — sie berührt mich — ich spüre ihren süßen Atem . . .

Und plötzlich springe ich auf und umschlinge mit beiden Armen ihren Hals und schmiege meinen Kopf an ihre Brust und sage, indem ich sie fortwährend küsse, mit halberstickter Stimme:

„Mütterchen, Mütterchen, wie lieb, wie sehr lieb ich dich habe!" . . .

Sie lächelt mit ihrem kummervollen bezaubernden Lächeln, sie küsst mich auf die Stirn, sie fasst mit beiden Händen meinen Kopf und drückt ihn sanft in ihren Schoß.

„So liebst du mich sehr, Seelchen?"

Sie schweigt eine Minute. Dann preist sie mich noch inniger an sich und flüstert:

„Schau, Kind, behalte mich immer lieb, vergiss mich nie! . . . Wenn Mamascha nicht mehr sein wird, wirst du Mamascha vergessen?"

„Golubuschka, mein Täubchen", entgegne ich bittend, „sprich nicht so, Mamascha, du tust mir weh, unsäglich weh . . ."

Und ich küsse ihre Hände und presse mich an ihre Brust, und aus meinen Augen rinnen gleich Bächen die Tränen — Tränen der Liebe und des Entzückens . . .

Wenn ich endlich ins Schlafzimmer gekommen bin und in meinem Schlafröckchen dastehe — welch herrliches Gefühl empfinde ich nun beim Hersagen des Gebetes, das meine Lippen Wort um Wort der geliebten Mutter nachsprechen: „Herr, behüte Papascha und Mamascha — " und die Liebe zu Gott und die Liebe zu den guten Eltern — beide verschmelzen in eins . . .

Nach dem Gebet lege ich mich ins weiche warme Bett und hülle mich in meine kleine Decke. Auf der Seele ist's mir so licht und leicht und wonnig. Die Phantasien und Träumereien jagen einander. Wovon sie handeln? Ich weiß es nicht. Sie sind nicht zu erhaschen, sind flüchtig wie Schaum der Wellen. Aber es erfüllt sie alle reine Kindesliebe und Hoffnung auf ein lichtes Lebensglück . . .

Plötzlich kommt mir die Erinnerung an meinen Lehrer, der ein so armer Mann. Und es wird mir mitleidsvoll zu Mute, ich habe soviel Erbarmen mit ihm und nehme mir vor, ihn recht zu lieben und ihn nicht durch Trägheit und Unfolgsamkeit zu kränken, und während ich das denke, flüstert mein Mund:

„Gib, großer, guter Gott, dem Herrn Lehrer etwas mehr Glück — und gib mir die Möglichkeit, ihm zu helfen, ihm den Kummer zu erleichtern — ich bin von Herzen gern bereit mit allem, was ich besitze, für ihn ein Opfer zu bringen . . .

Und dann wache ich plötzlich wieder auf und bitte Mütterchen um mein geliebtes Schwert oder um mein Hündchen oder um meine Schreibtafel und lege Schreibtafel und Hündchen und Schwert in die Ecke meines Bettchens, auf mein Daunenpolsterchen, und freue mich, dass sie alle drei so gut und warm und bequem liegen. Und ich rücke mich möglichst an den Rand des Bettes, damit ich die Geliebten nur nicht unversehens quetsche.

Und während mich fester kräftiger Schlummer umfängt, bete ich noch zum letzten mal, dass Gott allen Menschen Zufriedenheit geben und dass morgen recht schönes Wetter zum Schlittschuhlaufen sein möge. Und dass du es nicht vergisst, lieber Herrgott, sage Papascha, dass er mir aus der großen Stadt, wo der Kaiser lebt, sehr viel schöne Sachen mitbringt, und wenn er viel Geld hat, wünsche ich mir besonders einen silbernen Federstiel und eine goldene Feder . . .

Und die Gedanken verwirren sich — ich wende mich noch ein paarmal von einer Seite auf die andere, und leise und lächelnd bin ich dann eingeschlafen —

Glückliche, glückliche, unwiederbringliche Zeit der Kindheit! . . .