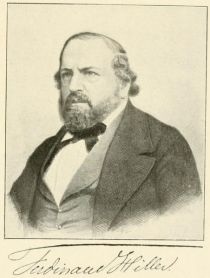

Ferdinand Hiller (1811-1885)

Die Reihe der Meister im 19. Jahrhundert, die als Tondichter unter den vorwaltenden Einwirkungen des unsterblichen Mendelssohn emporgekommen, kann man mit Ferdinand Hiller (23), dem Zeitgenossen und Freunde des Schöpfers des „Paulus“, eröffnen. Hinsichtlich seines ganzen Kunstlebens lässt er die enge Verwandtschaft mit der durch Mendelssohn begründeten Richtung erkennen, denn hat auch letzterer keine Schule im eigentlichen Sinne des Wortes gebildet, so war doch sein Einfluss so bedeutend und massgebend, dass eine grosse Zahl der Komponisten aller germanischen Länder seinen Bahnen folgte und jedes Abweichen von denselben als Verirrung betrachtete. Seine Wirksamkeit hatte aber überdies noch gleichsam eine kulturgeschichtliche Bedeutung, denn nicht allein als Dirigent von grossen Konzertgesellschaften und Konzertchören, als Leiter der rheinischen Musikfeste und als Lehrer, sondern auch durch seine persönlichen Berührungen mit zahlreichen namhaften Geistesheroen und eine sehr fruchtbare musikalisch schriftstellerische Thätigkeit hat er in den weitesten Kreisen anregend und fördernd gewirkt.

Geboren am 24. Oktober 1811 zu Fankfurt am Main, studirte er bei Alois Schmitt daselbst und bei Hummel in Weimar, welch letzteren er 1827 auf einer Konzertreise nach Wien begleitete, die ihm das Glück verschaffte, Beethoven noch kurz vor dessen Heimgang kennen zu lernen. Im Jahre 1829 finden wir ihn in Paris, woselbst er sich des näheren Umganges mit Männern von der Bedeutung eines Cherubini, Meyerbeer, Berlioz, Chopin, Liszt, Börne und H. Heine erfreute. Im Umgang mit diesen eignete er sich jene universelle Bildung- und vorurtheilslose Anschauung in seiner Kunst an, die ihn als Musiker und Persönlichkeit auszeichnete. 1843/44 dirigirte er die Leipziger Gewandhauskonzerte in Vertretung seines Freundes Mendelssohn und ertheilte für denselben zugleich auch den höheren Kompositionsunterricht am Conservatorium zu Pleisse -Athen. 1847 war er als Musikdirektor in Düsseldorf und von 1850 bis 1884 als städtischer Kapellmeister zu Köln am Rhein thätig. In der Metropole des Rheinlandes entfaltete er eine höchst segensreiche künstlerische Wirksamkeit, da sich das ganze musikalische Leben am Rhein gewissermassen in seiner Person konzentrierte. Hiller wurde 1877 vom König von Württemberg geadelt. 1884 trat er in den Ruhestand und starb am 11. Mai 1885 in Köln.

Seine zahlreichen Kompositionen zeigen neben sehr werthvollen Tondichtungen auch manches Oberflächliche und flüchtig Hingeworfene. Zu seinen gediegensten und abgerundetsten Arbeiten zählen die beiden grossen Oratorien: „Die Zerstörung Jerusalems“ und „Saul“, die sich ebenbürtig dem „Paulus“ und „Elias“ an die Seite stellen dürfen.

Von seinen Kantaten für Chor, Soli und Orchester ist am wirksamsten die „ver sacrum“ betitelte, und unter seinen Symphonien diejenige, welche den Titel führt: „Es muss doch Frühling werden.“ Ebenso verdienen seine Konzertouverturen, sein symphonisch gehaltenes Clavierkonzert op. 6g in Fis-moll und seine originellen Gesangsquintette für einen Solosopran und Männerquartett, op. 25, mit Anerkennung genannt zu werden. Als Komponist von Opern hatte er allerdings kein Glück; seine fünf deutschen und eine italienische Oper verschwanden bald in den Orkus der Vergessenheit.

Als Musikschriftsteller zeichnete er sich durch eleganten Stil, geistvolle Gedanken, treffendes Urtheil und graziösen Plauderton aus. Er begann seine literarische Thätigkeit mit anziehenden Feuilletons für die Kölnische Zeitung, welche dann auch gesammelt erschienen.

Besonders beachtenswerth sind diejenigen seiner feinsinnigen Schriften, welche von seinen Berührungen mit Robert Schumann, Mendelssohn, M. Hauptmann, L. Spohr u. A. liebenswürdig plaudern. Aus der Fülle seiner köstlichen Erinnerungsblätter sei hier nur der Aufsatz über Sir Julius Benedict hervorgehoben. Er hat sich darin das Verdienst erworben, auf das englische Buch hinzuweisen, welches Benedict über seinen verehrten Lehrer und Freund Weber anlässlich dessen Reise von Dresden nach Berlin im Jahre 1821 veröffentlicht hat.

Doch nicht allein mit Tonkünstlern, sondern auch mit anderen namhaften und berühmten Persönlichkeiten trat er in rege Verbindung. So lernte er z. B. den Prinzen Louis Napoleon, den späteren Kaiser der Franzosen, im August 1837 auf dem Schlosse Arenenberg kennen und entwarf von ihm ein sehr sympathisches Bild. Schon damals schrieb er über ihn: „Jedenfalls ist es möglich, ja wahrscheinlich, dass er noch eine Rolle auf dem Welttheater spielen werde. Sein Name wird an den grössten und populärsten Helden Frankreichs erinnern. Hier hält ihn alle Welt für sehr charakterstark und voll der verschiedenartigsten Kenntnisse.“

Von seinem köstlichen Humor zeugen seine reizenden Briefe, die er an alle Welt geschrieben hat. Noch kurz vor seinem Tode, als er schon schwer krank darniederlag, richtete er an Frau Franziska Rheinberger, die Gattin des bekannten Komponisten, ein melancholisch-humoristisches Schreiben, worin es heisst: „Ich will gern zugestehen, dass hinter den Einrichtungen des Kosmos Alles mögliche, Gute, Weise, Schöne verborgen sein kann, nur schade, dass wir zu dumm sind, eine Einsicht gewinnen zu können. Die allergrössten Geister wussten Vorsehung und Freiheit, Thatkraft und Macht des Gesetzes nicht zu vereinigen. Ich bin nun ein sehr kleiner Geist und habe wenig Kraft, mich über meine Leiden zu erheben. Ich lasse mir’s gefallen, setze mich hin und sage: »Da, nun macht was ihr wollt.« Das war oder ist ja eine Art von »Confession«. Allzu wörtlich müssen Sie es aber doch nicht nehmen. Wir Künstler wir glauben wenigstens an die Existenz des Schönen und suchen etwas davon in einer oder der anderen Weise hinzustellen. Wenn nun einer, wie zum Beispiel B. R., obendrein eine Frau hat, ausgeschmückt mit Allem, was erhaben und beglücken kann, so habe ich nichts dagegen, wenn er die sämmtlichen Psalmen Davids in Musik setzt.“

Geboren am 24. Oktober 1811 zu Fankfurt am Main, studirte er bei Alois Schmitt daselbst und bei Hummel in Weimar, welch letzteren er 1827 auf einer Konzertreise nach Wien begleitete, die ihm das Glück verschaffte, Beethoven noch kurz vor dessen Heimgang kennen zu lernen. Im Jahre 1829 finden wir ihn in Paris, woselbst er sich des näheren Umganges mit Männern von der Bedeutung eines Cherubini, Meyerbeer, Berlioz, Chopin, Liszt, Börne und H. Heine erfreute. Im Umgang mit diesen eignete er sich jene universelle Bildung- und vorurtheilslose Anschauung in seiner Kunst an, die ihn als Musiker und Persönlichkeit auszeichnete. 1843/44 dirigirte er die Leipziger Gewandhauskonzerte in Vertretung seines Freundes Mendelssohn und ertheilte für denselben zugleich auch den höheren Kompositionsunterricht am Conservatorium zu Pleisse -Athen. 1847 war er als Musikdirektor in Düsseldorf und von 1850 bis 1884 als städtischer Kapellmeister zu Köln am Rhein thätig. In der Metropole des Rheinlandes entfaltete er eine höchst segensreiche künstlerische Wirksamkeit, da sich das ganze musikalische Leben am Rhein gewissermassen in seiner Person konzentrierte. Hiller wurde 1877 vom König von Württemberg geadelt. 1884 trat er in den Ruhestand und starb am 11. Mai 1885 in Köln.

Seine zahlreichen Kompositionen zeigen neben sehr werthvollen Tondichtungen auch manches Oberflächliche und flüchtig Hingeworfene. Zu seinen gediegensten und abgerundetsten Arbeiten zählen die beiden grossen Oratorien: „Die Zerstörung Jerusalems“ und „Saul“, die sich ebenbürtig dem „Paulus“ und „Elias“ an die Seite stellen dürfen.

Von seinen Kantaten für Chor, Soli und Orchester ist am wirksamsten die „ver sacrum“ betitelte, und unter seinen Symphonien diejenige, welche den Titel führt: „Es muss doch Frühling werden.“ Ebenso verdienen seine Konzertouverturen, sein symphonisch gehaltenes Clavierkonzert op. 6g in Fis-moll und seine originellen Gesangsquintette für einen Solosopran und Männerquartett, op. 25, mit Anerkennung genannt zu werden. Als Komponist von Opern hatte er allerdings kein Glück; seine fünf deutschen und eine italienische Oper verschwanden bald in den Orkus der Vergessenheit.

Als Musikschriftsteller zeichnete er sich durch eleganten Stil, geistvolle Gedanken, treffendes Urtheil und graziösen Plauderton aus. Er begann seine literarische Thätigkeit mit anziehenden Feuilletons für die Kölnische Zeitung, welche dann auch gesammelt erschienen.

Besonders beachtenswerth sind diejenigen seiner feinsinnigen Schriften, welche von seinen Berührungen mit Robert Schumann, Mendelssohn, M. Hauptmann, L. Spohr u. A. liebenswürdig plaudern. Aus der Fülle seiner köstlichen Erinnerungsblätter sei hier nur der Aufsatz über Sir Julius Benedict hervorgehoben. Er hat sich darin das Verdienst erworben, auf das englische Buch hinzuweisen, welches Benedict über seinen verehrten Lehrer und Freund Weber anlässlich dessen Reise von Dresden nach Berlin im Jahre 1821 veröffentlicht hat.

Doch nicht allein mit Tonkünstlern, sondern auch mit anderen namhaften und berühmten Persönlichkeiten trat er in rege Verbindung. So lernte er z. B. den Prinzen Louis Napoleon, den späteren Kaiser der Franzosen, im August 1837 auf dem Schlosse Arenenberg kennen und entwarf von ihm ein sehr sympathisches Bild. Schon damals schrieb er über ihn: „Jedenfalls ist es möglich, ja wahrscheinlich, dass er noch eine Rolle auf dem Welttheater spielen werde. Sein Name wird an den grössten und populärsten Helden Frankreichs erinnern. Hier hält ihn alle Welt für sehr charakterstark und voll der verschiedenartigsten Kenntnisse.“

Von seinem köstlichen Humor zeugen seine reizenden Briefe, die er an alle Welt geschrieben hat. Noch kurz vor seinem Tode, als er schon schwer krank darniederlag, richtete er an Frau Franziska Rheinberger, die Gattin des bekannten Komponisten, ein melancholisch-humoristisches Schreiben, worin es heisst: „Ich will gern zugestehen, dass hinter den Einrichtungen des Kosmos Alles mögliche, Gute, Weise, Schöne verborgen sein kann, nur schade, dass wir zu dumm sind, eine Einsicht gewinnen zu können. Die allergrössten Geister wussten Vorsehung und Freiheit, Thatkraft und Macht des Gesetzes nicht zu vereinigen. Ich bin nun ein sehr kleiner Geist und habe wenig Kraft, mich über meine Leiden zu erheben. Ich lasse mir’s gefallen, setze mich hin und sage: »Da, nun macht was ihr wollt.« Das war oder ist ja eine Art von »Confession«. Allzu wörtlich müssen Sie es aber doch nicht nehmen. Wir Künstler wir glauben wenigstens an die Existenz des Schönen und suchen etwas davon in einer oder der anderen Weise hinzustellen. Wenn nun einer, wie zum Beispiel B. R., obendrein eine Frau hat, ausgeschmückt mit Allem, was erhaben und beglücken kann, so habe ich nichts dagegen, wenn er die sämmtlichen Psalmen Davids in Musik setzt.“

Dieses Kapitel ist Teil des Buches Berühmte israelitische Männer und Frauen in der Kulturgeschichte der Menschheit 1. Band