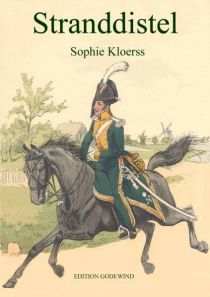

Stranddistel. Roman

Themenbereiche

Abenteuer- & Jugendliteratur Historischer Roman Reisen Mecklenburg-Vorpommern Befreiungskriege Hansestadt Rostock

Die in trefflichen Bildern straff durchgeführte Handlung schildert Land und Leute an der mecklenburgischen Wasserkante während der Franzosenzeit. (Ostseezeitung, Stettin 1926)

Inhaltsverzeichnis

- Einsamkeit macht stark, Blumen blühten nicht viel in ihren Gärten, Friedrich Franz von der Mauer stieg aus seiner Jolle

- Er sprach, ohne zu überlegen

- Es währte eine Weile, bis Antwort kam

- Der Magister

- Großes Festessen mit vielen Reden und vielem Wein

- Bleib so stehen sagte der Kunstnarr

- Stürmischen Winde aus Westen

- In dieser Nacht gab es viel Unruhe in Warnemünde

Stranddistel - erster Abschnitt

Friedrich Franz - welcher gute Mecklenburger hieß nicht so? - von der Mauer war bereits fünfundvierzig Jahre alt, als er zu der Erkenntnis kam, daß auch seine nordische Heimat ihre verborgenen Schönheiten habe. Und zwar kam ihm diese Erkenntnis mitten in den Gärten der Alhambra. Da lag er eines Nachts im Juni, hörte den Löwenbrunnen leise rieseln, hörte die spanischen Nachtigallen so süß singen wie daheim die deutschen, spürte mit jedem leisen Lufthauch, der vorüberglitt, den Duft von tausend Rosen, sah die Sterne goldene Funken durch die sammetschwarze Nacht senden und war so ganz versunken in Wonne und Schönheit, so ganz abgrundtief versunken, daß es ihm mit einem Male, er wußte selber nicht warum, zuviel wurde, absolut zuviel.

Verrückt war das, vollkommen verrückt. Denn seit zwanzig Jahren war er nur auf Reisen, um immer neue Wunder der Schönheit in aller Herren Ländern zu entdecken. Wunder der Kunst und der Natur. Und er hatte Unendliches gefunden. Und nie war er der Schönheit überdrüssig geworden.

Jetzt plötzlich war die Luft ihm zu weich, der Duft zu süß, das Nachtigallenlied zu sehnsüchtig. Oder hatte gerade das etwas geweckt? Eine Sehnsucht, die er selber bisher unbewußt in sich getragen? Mitten in all der Wärme und Weichheit spürte er Meereshauch, hörte er das Brausen der See, sah er fliegenden Sand an einsamem Strande. Und aus dem weißen, flimmernden Sand, den die Sonnenstrahlen liebkosten, stand eine Stranddistel, hatte grau-silberne, zackige Blätter, hatte eine weiche, rote Blüte, von einem hellen Hauch umflogen, hob das Blütenhaupt der Sonne entgegen und ließ sich von kleinen blauen Faltern umtanzen wie eine Königin von ihrem Hofstaat.

Eine Stranddistel. Und er wußte, was ihm bisher nie in den Sinn gekommen, jetzt plötzlich gleich einer Offenbarung: Die einsame stachelichte Blüte war schön. War in ihrer Art so vollkommen gebildet wie die dunkelglühenden Rosen der Alhambra, wie die silbernen Lilien in den französischen Königsgärten.

Durch alle Länder der Erde mußte er gewandert sein, um im fernen Süden zu erkennen, daß auch der Norden seine tiefen, heimlichen Schönheitswunder hat.

Und als es soweit war, erkannte er auch die Pracht der unendlichen, blauen Seeweite und den Farbenreiz der grünen Samtwiesen gegen den weißen Dünensand und den Glanz der goldflammenden Königskronen aus den Schaumwogen und hörte in seinen Gedanken die gewaltigen Lieder der See, die tausendmal stärker und tausendmal betörender sind als aller Nachtigallensang der Welt, die die Menschheit seit Jahrhunderten hinausgesungen haben in Sturm und Not, in trotzigem Kampf und herbem Mannestod.

Es tat einen Ruck in ihm. Er stand auf aus dem weichen Gras, in dem er lag, und sagte zu sich selber: „Ich reise heim. Die Stranddistel suchen.“

Sprach’s und tat es.

Es ging nicht ganz so schnell wie heutzutage, denn man schrieb das Jahr 1788, und sein Weg war weit. Aber Geld überwindet alle Hindernde. Und Geld besaß Friedrich Franz von der Mauer genug und übergenug. Seine Vorväter hatten in der alten Hansestadt da oben nahe der Ostsee seit dreihundert Jahren ihr Stammhaus und ihre Firma besessen, hatten Schiffe auf allen Meeren fahren lassen, und was sie angehäuft durch viele Geschlechter, das lag nun in seiner Hand, in der Hand des letzten von der Mauer.

Als er in Paris ankam, war dort viel Leben und Unruhe. Noch hatte der König die Macht in Händen, doch schon murrte das Volk; fanatische Redner hetzten es auf, heimliche Verdächtigungen gegen die Österreicherin liefen um in der Hauptstadt, einsichtsvolle Männer sahen dunkle Wolken aussteigen über dem Lande.

Friedrich Franz von der Mauer hörte diese Reden und Gerüchte und hörte sie auch nicht. Sie waren ihm gleichgültig. Er, der Norddeutsche, hatte kein Interesse für die Österreicherin, denn das Wort ,,Deutsch“ besaß noch wenig Bedeutung. Jedes Land des Staatenbündels, das unter einem Kaiser stand, der bald nur noch dem Namen nach Kaiser sein sollte, hatte seine eigene Art zu leben, zu fühlen, zu denken. Und am wenigsten dachte er, der Brand, der hier bereits zu schwelen begann, könne hinübergreifen über Rhein und Elbe bis in sein eigenes fernes Ländchen.

Aber der Aufenthalt in der französischen Hauptstadt, in der er früher manchen Monat zugebracht, sagte ihm nicht zu, er reiste bald weiter, und als er im August fernher über die stille Ebene Rostocks Türme gegen den Abendhimmel stehen sah, tat er einen Schwur: „Für die nächsten drei Jahre suche ich die Wunder der Heimat.“

Zwei Tage später saß er in Peter Jungmanns Jolle, mit der der Fischer Seesand zur Stadt gefahren, und segelte die Warnow abwärts über den Breitling nach Warnemünde. Er wollte die Stranddistel suchen.

Der Tag war sonnig und still. Nur eben so viel Wind war über dem Wasser, daß sie mit Kreuzen und Umlegen langsam den Strom hinabfahren konnten. Als sie die weite Seefläche des Breitlings erreichten, schlief der Wind aber ein, legte sich zwischen Schilfkolben und Waldrändern behaglich zur Ruhe und lachte nur noch einmal auf, daß sich die Uferwellen kräuselten, als Peter Jungmann mit einem Schifferfluch zu den Riemen griff und sein Boot schwerfällig zum Ziel ruderte.

Das winzige Fischerdörfchen mit seinen zweihundert Häuschen, eins so klein wie das andere, ohne Bäume, ohne Gärten, lag da auf der Düne an der Mündung wie ein Kinderspielzeug, recht der See zum Spiel dargeboten. Der Sturm mußte es fortfegen, die Flut mußte es hinabreißen.

Sie hatten es fortgefegt und hinabgerissen mehr als einmal seit Vorzeiten, aber die Warnemünder waren ein Geschlecht, hart wie der Stranddorn, zäh wie der Strandhafer, trotzig wie die Wogen selber; sie bauten immer wieder auf der gleichen Stelle ihre Hütten, flickten die Netze, teerten die Boote, fingen die Fische. Sie legten mächtige Steinkisten zu beiden Seiten der Flußmündung, um den Stromlauf zu sichern und den schwersten Anlauf der See zu brechen, und mit jedem Mal, daß die See über sie kam, wuchsen sie und bauten das verstörte fester und sicherer wieder auf.

Es war eine sandige Scholle, auf der sie saßen. Im Osten der Strom, im Norden die See, im Süden und Westen mooriges Gelände, durch das nur eine Straße zum nächsten westlich gelegenen Dorf, Dietrichshagen, führte. Wenn der Winter kam, der Fluß nicht trug und doch auch kein Boot mehr hinaufließ zur Stadt, waren sie auf diese eine elende Straße angewiesen; und wie oft stand die unter Wasser. Dann saßen sie auf ihrer Insel und sahen von fern Rostocks Türme, ohne sie erreichen zu können.

Friedrich Franz - welcher gute Mecklenburger hieß nicht so? - von der Mauer war bereits fünfundvierzig Jahre alt, als er zu der Erkenntnis kam, daß auch seine nordische Heimat ihre verborgenen Schönheiten habe. Und zwar kam ihm diese Erkenntnis mitten in den Gärten der Alhambra. Da lag er eines Nachts im Juni, hörte den Löwenbrunnen leise rieseln, hörte die spanischen Nachtigallen so süß singen wie daheim die deutschen, spürte mit jedem leisen Lufthauch, der vorüberglitt, den Duft von tausend Rosen, sah die Sterne goldene Funken durch die sammetschwarze Nacht senden und war so ganz versunken in Wonne und Schönheit, so ganz abgrundtief versunken, daß es ihm mit einem Male, er wußte selber nicht warum, zuviel wurde, absolut zuviel.

Verrückt war das, vollkommen verrückt. Denn seit zwanzig Jahren war er nur auf Reisen, um immer neue Wunder der Schönheit in aller Herren Ländern zu entdecken. Wunder der Kunst und der Natur. Und er hatte Unendliches gefunden. Und nie war er der Schönheit überdrüssig geworden.

Jetzt plötzlich war die Luft ihm zu weich, der Duft zu süß, das Nachtigallenlied zu sehnsüchtig. Oder hatte gerade das etwas geweckt? Eine Sehnsucht, die er selber bisher unbewußt in sich getragen? Mitten in all der Wärme und Weichheit spürte er Meereshauch, hörte er das Brausen der See, sah er fliegenden Sand an einsamem Strande. Und aus dem weißen, flimmernden Sand, den die Sonnenstrahlen liebkosten, stand eine Stranddistel, hatte grau-silberne, zackige Blätter, hatte eine weiche, rote Blüte, von einem hellen Hauch umflogen, hob das Blütenhaupt der Sonne entgegen und ließ sich von kleinen blauen Faltern umtanzen wie eine Königin von ihrem Hofstaat.

Eine Stranddistel. Und er wußte, was ihm bisher nie in den Sinn gekommen, jetzt plötzlich gleich einer Offenbarung: Die einsame stachelichte Blüte war schön. War in ihrer Art so vollkommen gebildet wie die dunkelglühenden Rosen der Alhambra, wie die silbernen Lilien in den französischen Königsgärten.

Durch alle Länder der Erde mußte er gewandert sein, um im fernen Süden zu erkennen, daß auch der Norden seine tiefen, heimlichen Schönheitswunder hat.

Und als es soweit war, erkannte er auch die Pracht der unendlichen, blauen Seeweite und den Farbenreiz der grünen Samtwiesen gegen den weißen Dünensand und den Glanz der goldflammenden Königskronen aus den Schaumwogen und hörte in seinen Gedanken die gewaltigen Lieder der See, die tausendmal stärker und tausendmal betörender sind als aller Nachtigallensang der Welt, die die Menschheit seit Jahrhunderten hinausgesungen haben in Sturm und Not, in trotzigem Kampf und herbem Mannestod.

Es tat einen Ruck in ihm. Er stand auf aus dem weichen Gras, in dem er lag, und sagte zu sich selber: „Ich reise heim. Die Stranddistel suchen.“

Sprach’s und tat es.

Es ging nicht ganz so schnell wie heutzutage, denn man schrieb das Jahr 1788, und sein Weg war weit. Aber Geld überwindet alle Hindernde. Und Geld besaß Friedrich Franz von der Mauer genug und übergenug. Seine Vorväter hatten in der alten Hansestadt da oben nahe der Ostsee seit dreihundert Jahren ihr Stammhaus und ihre Firma besessen, hatten Schiffe auf allen Meeren fahren lassen, und was sie angehäuft durch viele Geschlechter, das lag nun in seiner Hand, in der Hand des letzten von der Mauer.

Als er in Paris ankam, war dort viel Leben und Unruhe. Noch hatte der König die Macht in Händen, doch schon murrte das Volk; fanatische Redner hetzten es auf, heimliche Verdächtigungen gegen die Österreicherin liefen um in der Hauptstadt, einsichtsvolle Männer sahen dunkle Wolken aussteigen über dem Lande.

Friedrich Franz von der Mauer hörte diese Reden und Gerüchte und hörte sie auch nicht. Sie waren ihm gleichgültig. Er, der Norddeutsche, hatte kein Interesse für die Österreicherin, denn das Wort ,,Deutsch“ besaß noch wenig Bedeutung. Jedes Land des Staatenbündels, das unter einem Kaiser stand, der bald nur noch dem Namen nach Kaiser sein sollte, hatte seine eigene Art zu leben, zu fühlen, zu denken. Und am wenigsten dachte er, der Brand, der hier bereits zu schwelen begann, könne hinübergreifen über Rhein und Elbe bis in sein eigenes fernes Ländchen.

Aber der Aufenthalt in der französischen Hauptstadt, in der er früher manchen Monat zugebracht, sagte ihm nicht zu, er reiste bald weiter, und als er im August fernher über die stille Ebene Rostocks Türme gegen den Abendhimmel stehen sah, tat er einen Schwur: „Für die nächsten drei Jahre suche ich die Wunder der Heimat.“

Zwei Tage später saß er in Peter Jungmanns Jolle, mit der der Fischer Seesand zur Stadt gefahren, und segelte die Warnow abwärts über den Breitling nach Warnemünde. Er wollte die Stranddistel suchen.

Der Tag war sonnig und still. Nur eben so viel Wind war über dem Wasser, daß sie mit Kreuzen und Umlegen langsam den Strom hinabfahren konnten. Als sie die weite Seefläche des Breitlings erreichten, schlief der Wind aber ein, legte sich zwischen Schilfkolben und Waldrändern behaglich zur Ruhe und lachte nur noch einmal auf, daß sich die Uferwellen kräuselten, als Peter Jungmann mit einem Schifferfluch zu den Riemen griff und sein Boot schwerfällig zum Ziel ruderte.

Das winzige Fischerdörfchen mit seinen zweihundert Häuschen, eins so klein wie das andere, ohne Bäume, ohne Gärten, lag da auf der Düne an der Mündung wie ein Kinderspielzeug, recht der See zum Spiel dargeboten. Der Sturm mußte es fortfegen, die Flut mußte es hinabreißen.

Sie hatten es fortgefegt und hinabgerissen mehr als einmal seit Vorzeiten, aber die Warnemünder waren ein Geschlecht, hart wie der Stranddorn, zäh wie der Strandhafer, trotzig wie die Wogen selber; sie bauten immer wieder auf der gleichen Stelle ihre Hütten, flickten die Netze, teerten die Boote, fingen die Fische. Sie legten mächtige Steinkisten zu beiden Seiten der Flußmündung, um den Stromlauf zu sichern und den schwersten Anlauf der See zu brechen, und mit jedem Mal, daß die See über sie kam, wuchsen sie und bauten das verstörte fester und sicherer wieder auf.

Es war eine sandige Scholle, auf der sie saßen. Im Osten der Strom, im Norden die See, im Süden und Westen mooriges Gelände, durch das nur eine Straße zum nächsten westlich gelegenen Dorf, Dietrichshagen, führte. Wenn der Winter kam, der Fluß nicht trug und doch auch kein Boot mehr hinaufließ zur Stadt, waren sie auf diese eine elende Straße angewiesen; und wie oft stand die unter Wasser. Dann saßen sie auf ihrer Insel und sahen von fern Rostocks Türme, ohne sie erreichen zu können.

Eine Strandddistel

Friedrich Franz I.

Stranddistel

Rostock zur Zeit der Hanse, Holzschnitt

Rostock - Giebelhäuser bei der Nicolaikirche

Rostock vor dem Steintor

Rostock - Kröpeliner Tor

Rostock - Markt, Marienkirche und Blutstraße

Rostocker Umland mit Bauernhof, 1968

Rostock-Warnemünde, Alter Strom, Eisgang 1968

Rostocker Wallanlagen und Kröpeliner Tor, 1968