Die Städte im Mittelalter

Aus: Unterhaltungen am häuslichen Herd. Herausgeber: Gutzkow, Karl. Neue Folge . Band 5

Autor: Matusch Dr. (?), Erscheinungsjahr: 1860

Themenbereiche

Mittelalter Mecklenburg-Vorpommern Pommern Reformationszeit Politik, Gesellschaft, Wirtschaft Hamburg Hansestadt Rostock Juden und Judentum

Enthaltene Themen: Mecklenburg-Vorpommern, Mittelalter, Städtebau, Baumeister, Zünfte, Bruderschaften, Ritter, Bürger, Sittenbild

Sicherheit und Schutz gegen willkürliche Störung derselben ist das große Bedürfnis, für dessen Befriedigung das Mittelalter außerordentliche Kräfte verschwendet, und was es zu diesem Zweck geschaffen, befindet sich, wie die unvollendete Totenmaske der Vergangenheit, in den Händen der Epigonen. Noch vor den Augen unserer Urenkel werden, wenn nicht eine verwüstende „Gottesgeisel“ über Europa kommt, die jetzt oft übertrieben gerühmten Bau- und Kunstdenkmäler der Vorzeit zerbröckeln und am Ende ihre eigenen Totengräber, die steinernen Kinder der Renaissance, des Rokoko, der Gräkomanie und der modernen — Abglättungsmanier überleben!

Betrachten wir einmal die Physiognomie der mittelalterlichen Städte! So wie sie dastehen mit den spitzen Giebeln, den steinernen Fenstersimsen und Zierathen aller Art, mit den imposanten Rathäusern und mächtigen Kirchen, so haben sie nicht von vornherein ausgesehen, in dieser Gestalt sind sie nicht, wie etwa die amerikanischen Städte, nach einem vorher fertigen Plan aus dem Boden gewachsen. Es ist mit der Entstehung der deutschen Städte sehr langsam gegangen.

Fürsten und mächtige Edle liebten es, in der Nähe ihrer Burgen volkreiche Niederlassungen ihrer Untergebenen zu sehen: einmal um ihres eigenen Schutzes willen, wenn nicht die Ansiedler des Schutzes jener Burgen noch bedürftiger waren, dann um die Verwaltung der Vogtei, des Aufgebots und anderer Angelegenheiten zu erleichtern. So entstanden um Burgen oder Abteien herum zahlreiche Wohnungen der Vasallen und Hörigen, deren Rang sich nach dem Grade ihrer Freiheit richtete und teilweise zur Grundlage der spätem Standessonderung in den Städten wurde. Man umgab einen solchen Komplex von Wohnungen mit Gräben und Schanzen, um gegen äußere Angriffe geschützt zu sein, ging aber darum auch sehr haushälterisch mit dem Raum der Bauplätze um. Man türmte nach und nach Stockwerk auf Stockwerk, wenn man trotz der Zunahme der Bevölkerung die Verteidigungswerke nicht weiter hinausrücken wollte oder konnte; man rückte bei Neubauten immer weiter in die Straße hinein und ließ sogar höhere Stockwerke über die niedrigeren hervortreten, um ohne Erweiterung des Bauplatzes doch das Haus selbst zu erweitern. So wurden die Straßen immer enger und winkliger, die Häuser immer höher und finsterer, ja der inneren wie äußeren Konstruktion nach immer unsymmetrischer und plumper. Durch spitze Giebel und zierliche Erker half man der knorrigen Physiognomie des Hauses notdürftig wieder auf, ohne jedoch ein schönes Ganze aus den vielen Einzelheiten machen zu können. Die Straßen waren nicht gepflastert, Rinnsteine kannte man bis zum 13. Jahrhundert nicht, vor jedem Hause stand eine Pfütze, Schornsteine waren wenig zu sehen, nun — die Städte wenigstens hatten in jener Zeit nichts Romantisches.

Paris machte im Jahre 1185 den Anfang mit der Straßen Pflasterung und im 14. Jahrhundert ahmten deutsche Städte dies Beispiel nach. Es erschienen bald auch Bauordnungen, die das unvernünftige Auftürmen schmaler Häuser verboten.

Viel trug indes zu solchen Übelständen der Umstand bei, dass sich die Deutschen sehr schwer von dem alten Baumaterial der Germanen, von dem Holze, entwöhnen konnten. Dieses Material verleitet sowohl zum Flickwerk als zu kleinlichen, kunstlosen Schnörkeleien. Die gröbste Massenhaftigkeit der Form ist der Kunstentwicklung günstiger als die sich in Spezialitäten verlierende Ziererei und Schnitzerei.

Wir wollen uns hier nicht in das Gebiet der deutschen Kunstarchäologie verlieren und uns nicht darum bekümmern, wie die Deutschen an die gotische Baukunst gekommen sind. Es genügt zu bemerken, dass die Deutschen nicht von selbst bauen gelernt haben, sondern dass römische Baumeister sie vom Holzbau entwöhnten und ihnen in der Form der Basilika zuerst den Begriff der Baukunst beibrachten. Was unsere Vorfahren in dieser Schule gelernt haben, das sehen wir vor uns: nämlich das Gegenteil von dem, was jene Meister lehrten. Statt der Mauer finden wir den Pfeiler, statt des Rundbogens den Spitzbogen, und, damit dem Material vollends der möglichste Zwang angetan werde, den fast ungestützten Giebel, der sich, nur durch ein hohes unschönes Dach halbwegs motivieren lässt.

Gleichwohl, wenn wir die griechische Formvollendung vergessen können, steht eine reiche deutsche Stadt im 15. Jahrhundert, in gehöriger Entfernung von einer Anhöhe gesehen, stolz und zierlich genug vor dem Auge des Betrachtenden. Zahlreiche Türme an Ringmauern und Kirchen, luftige Giebel, spitze zackige Schnörkel an jedem Hause begrenzen scharf und trotzig die dunkle Häusermasse, die im endlosen Gewirr von spitzen und stumpfen Winkeln man möchte sagen sich in sich selbst verliert. Aber noch waren in jener Zeit wenige Häuser von Stein gebaut, statt gläserner Fenster gab es noch viele, die man nur mit Tuch verhing, Rohrbrunnen waren noch selten. Da half der einschlafenden Intelligenz mitunter das Element der Zerstörung selbst wieder auf. Große Feuersbrünste legten die hölzernen, eng- und hochgetürmten Häusermassen plötzlich in Asche und die Notwendigkeit, solchem Unglück vorzubeugen, veranlasste auch die vom Feuer verschont gebliebenen Bürger, ihre Häuser wenigstens mit steinernen Giebeln und Dächern, auch mit starken Feuermauern zu versehen. Auf diese Weise nahmen manche Städte einen aus andern Gründen nicht zu erklärenden schnellen Aufschwung.

Die Straßen wurden mit Steinen oder Ziegeln gepflastert, Gassen wurden angelegt, die Fenster mit Glas versehen (in den steinernen Schnörkeln der Spitzbogen mit buntem und bemaltem Glase), die Häusergiebel strotzten mitunter von Maßwerk und Bildwerken, von Malereien und Vergoldungen. Das Innere der Patrizierhäuser zeichnete sich aus durch reichverzierte, breite Treppen, große Säle, getäfelte Zimmer, prachtvolle Öfen, hochgewölbte Korridore, Prunktische, die unter der Last der silbernen Gefäße sich bogen, Teppiche, seltene Blumen und kostbare, fremdländische Vögel, besonders aber (denn in der einen Beziehung sind die Deutschen nie mäßig gewesen) durch wohlgefüllte weite Weinkeller.

Im allgemeinen jedoch waren die Privathäuser im Vergleich mit den öffentlichen Gebäuden ärmlich. Der Handwerker besonders musste sich in den engen und schmutzigen Stadtteilen elend genug behelfen und am allererbärmlichsten wohnte der Jude. Noch heute erschrecken uns in den alten Städten die sogenannten Judenviertel oder Judengassen und es ist kein Wunder, wenn eine Menschenklasse, die man in enge, finstere feuchte Löcher von Wohnungen jahrhundertelang einsperrt, auch geraume Zeit nach einer teilweisen Befreiung durch soziale Veränderungen dem Auge des Vorurteils noch immer als eine von Natur unsaubere Gesellschaft erscheint.

Dazu kam, dass schon die Gegend, in der die Stadt gebaut worden, nicht selten dazu beitrug, Unsauberkeit und Krankheiten unsterblich zu machen, insofern entweder die Burg, an deren Fuß sich eine Stadt bildete, mitten in Sümpfen lag, oder die Gründer der Stadt absichtlich tiefliegendes, ungangbares Terrain aufsuchten. Darum haben manche alte Städte einen schwarzen, weichen Grund, der beim geringsten Regen auch durch das beste Pflaster stygischem Schlamm gleich zu Tage tritt. Schon aus diesem einen Grunde denke man sich die ungepflasterte mittelalterliche Stadt nicht gar zu romantisch! Die Kutschen kamen erst im Anfange des 15. Jahrhunderts auf, was wollten die schönen Patrizierinnen machen, wenn sie genötigt waren, bei oder nach dem Regen auszugehen? Zur Nachtzeit muss aber die Romantik am blühendsten gewesen sein, denn Straßenlaternen waren zu Ludwigs XIV. Zeiten noch eine ganz bedeutende Erfindung, zu deren Verherrlichung Denkmünzen geschlagen wurden. Indes: fehlte auch den alten Städten die komfortable Sauberkeit der neuen, so lässt sich als Grundzug des alten Städtewesens die Gediegenheit und das Streben, möglichst Großartiges und Unvergängliches zu schaffen, nicht verkennen. Was kümmerte den deutschen Bürger die Straße? Wie noch heute dem Engländer, war ihm sein Haus seine Burg. In der Regel nur für eine Familie gebaut, war es schmal, wenn auch hoch, zwar dunkel, aber warm, nicht gerade geräumig, aber dauerhaft. Unter den schönsten Städten des Mittelalters werden genannt: Aachen, Mainz, Speier, Straßburg, Frankfurt, Lübeck, Bremen, Prag, Breslau Rostock, Wismar, Stralsund und noch einige andere, vor allen aber rühmt man Nürnberg. Brügge in den Niederlanden verdient Erwähnung. Schon im 15. Jahrhundert durch bedeutenden Handel reich geworden, stand es, vom Seewasser umspült, wie ein deutsches Venedig, groß und prächtig da unter vielen reicheren und doch minder schönen Handelsstädten; 525 Brücken zählte man innerhalb der Stadtmauern.

Genug von den Häusern! Wir wollen noch einen Blick auf das Treiben ihrer Bewohner werfen. Die Patrizier, „bunte Gesellen in stolzer, spanischer Tracht“, lassen wir als ziemlich bedeutungslos passieren, als bedeutungslos wenigstens für die eigentliche historische Mission der Städte an sich.

Die deutschen Handwerker interessieren uns mehr, aber an diesem Ort nicht wegen ihrer Gilden und Zünfte und ihres sonstigen Formenwesens, sondern wegen ihrer gewerblichen Intelligenz und ihrer bedeutungsvollen politischen Rolle.

Zwei Handwerke waren es, die sich, von echt-deutscher Idealität getragen, zur Kunst erhoben; die Zunft der Goldschmiede und die der Steinmetzen adelte zuerst die Handarbeit durch erfinderische und schöpferische Intelligenz. Die Kölner Goldschmiede standen im Ruf künstlerischer Tüchtigkeit obenan. Die Steinmetzen in ihren privilegierten Verbrüderungen entrangen nach den Kreuzzügen den Mönchen das bis dahin kunstlos betriebene Geschäft des Kirchenbaues, und das Genie begann den Meißel zu führen. Glas-und Ölmalerei, Kupferstecherei, Orgelbau, Papierbereitung, endlich die Buchdruckerkunst brachen in mächtigem Aufstreben dem Genius der Kunst und Wissenschaft Bahn durch die Wildnis ritterlicher Rohheit und römischen Starrsinns, wenn sie sich auch dem letztem anfangs und teilweise dienstbar machen mussten.

In den Freiheitskämpfen der Ditmarsen (im 12. Jahrhundert) und der Stedinger (13. Jahrhundert), deren Tausende im Kampfe gegen die Junker fielen, der Schweizer gegen das Haus Habsburg, und vieler vereinzelten Städte gegen benachbarte Raubnester oder ritterliche Verbrüderungen findet das starre, schwerfällige Mittelalter einen ehrenvollen Übergang zur kühlen Gedankenhöhe des modernen bürgerlichen Bewusstseins. Aber verschweigen wir die Schattenseite nicht! Spießbürgerlicher Stolz, kaufmännischer Hochmut war oft genug die Folge des Wohlstandes und der bürgerliche Familienehrgeiz ein meist mächtigeres Gefühl und Sporn als die Familienehre. Nicht menschliche Freiheit wollte der Bürger dem Ritter abringen, auch keine bürgerliche, denn die kannte man gar nicht, sondern stadt- und zunftbürgerlich - privilegierte Unbeschränktheit.

Das war in den verherrlichten Ritter- und Bürgerschlachten der guten alten Zeit des Pudels Kern. Erst der Sturm der Reformation verwehte den Staub des mittelalterlichen Getümmels und die Vernunft schrieb eine Idee auf die Fahne.

Betrachten wir einmal die Physiognomie der mittelalterlichen Städte! So wie sie dastehen mit den spitzen Giebeln, den steinernen Fenstersimsen und Zierathen aller Art, mit den imposanten Rathäusern und mächtigen Kirchen, so haben sie nicht von vornherein ausgesehen, in dieser Gestalt sind sie nicht, wie etwa die amerikanischen Städte, nach einem vorher fertigen Plan aus dem Boden gewachsen. Es ist mit der Entstehung der deutschen Städte sehr langsam gegangen.

Fürsten und mächtige Edle liebten es, in der Nähe ihrer Burgen volkreiche Niederlassungen ihrer Untergebenen zu sehen: einmal um ihres eigenen Schutzes willen, wenn nicht die Ansiedler des Schutzes jener Burgen noch bedürftiger waren, dann um die Verwaltung der Vogtei, des Aufgebots und anderer Angelegenheiten zu erleichtern. So entstanden um Burgen oder Abteien herum zahlreiche Wohnungen der Vasallen und Hörigen, deren Rang sich nach dem Grade ihrer Freiheit richtete und teilweise zur Grundlage der spätem Standessonderung in den Städten wurde. Man umgab einen solchen Komplex von Wohnungen mit Gräben und Schanzen, um gegen äußere Angriffe geschützt zu sein, ging aber darum auch sehr haushälterisch mit dem Raum der Bauplätze um. Man türmte nach und nach Stockwerk auf Stockwerk, wenn man trotz der Zunahme der Bevölkerung die Verteidigungswerke nicht weiter hinausrücken wollte oder konnte; man rückte bei Neubauten immer weiter in die Straße hinein und ließ sogar höhere Stockwerke über die niedrigeren hervortreten, um ohne Erweiterung des Bauplatzes doch das Haus selbst zu erweitern. So wurden die Straßen immer enger und winkliger, die Häuser immer höher und finsterer, ja der inneren wie äußeren Konstruktion nach immer unsymmetrischer und plumper. Durch spitze Giebel und zierliche Erker half man der knorrigen Physiognomie des Hauses notdürftig wieder auf, ohne jedoch ein schönes Ganze aus den vielen Einzelheiten machen zu können. Die Straßen waren nicht gepflastert, Rinnsteine kannte man bis zum 13. Jahrhundert nicht, vor jedem Hause stand eine Pfütze, Schornsteine waren wenig zu sehen, nun — die Städte wenigstens hatten in jener Zeit nichts Romantisches.

Paris machte im Jahre 1185 den Anfang mit der Straßen Pflasterung und im 14. Jahrhundert ahmten deutsche Städte dies Beispiel nach. Es erschienen bald auch Bauordnungen, die das unvernünftige Auftürmen schmaler Häuser verboten.

Viel trug indes zu solchen Übelständen der Umstand bei, dass sich die Deutschen sehr schwer von dem alten Baumaterial der Germanen, von dem Holze, entwöhnen konnten. Dieses Material verleitet sowohl zum Flickwerk als zu kleinlichen, kunstlosen Schnörkeleien. Die gröbste Massenhaftigkeit der Form ist der Kunstentwicklung günstiger als die sich in Spezialitäten verlierende Ziererei und Schnitzerei.

Wir wollen uns hier nicht in das Gebiet der deutschen Kunstarchäologie verlieren und uns nicht darum bekümmern, wie die Deutschen an die gotische Baukunst gekommen sind. Es genügt zu bemerken, dass die Deutschen nicht von selbst bauen gelernt haben, sondern dass römische Baumeister sie vom Holzbau entwöhnten und ihnen in der Form der Basilika zuerst den Begriff der Baukunst beibrachten. Was unsere Vorfahren in dieser Schule gelernt haben, das sehen wir vor uns: nämlich das Gegenteil von dem, was jene Meister lehrten. Statt der Mauer finden wir den Pfeiler, statt des Rundbogens den Spitzbogen, und, damit dem Material vollends der möglichste Zwang angetan werde, den fast ungestützten Giebel, der sich, nur durch ein hohes unschönes Dach halbwegs motivieren lässt.

Gleichwohl, wenn wir die griechische Formvollendung vergessen können, steht eine reiche deutsche Stadt im 15. Jahrhundert, in gehöriger Entfernung von einer Anhöhe gesehen, stolz und zierlich genug vor dem Auge des Betrachtenden. Zahlreiche Türme an Ringmauern und Kirchen, luftige Giebel, spitze zackige Schnörkel an jedem Hause begrenzen scharf und trotzig die dunkle Häusermasse, die im endlosen Gewirr von spitzen und stumpfen Winkeln man möchte sagen sich in sich selbst verliert. Aber noch waren in jener Zeit wenige Häuser von Stein gebaut, statt gläserner Fenster gab es noch viele, die man nur mit Tuch verhing, Rohrbrunnen waren noch selten. Da half der einschlafenden Intelligenz mitunter das Element der Zerstörung selbst wieder auf. Große Feuersbrünste legten die hölzernen, eng- und hochgetürmten Häusermassen plötzlich in Asche und die Notwendigkeit, solchem Unglück vorzubeugen, veranlasste auch die vom Feuer verschont gebliebenen Bürger, ihre Häuser wenigstens mit steinernen Giebeln und Dächern, auch mit starken Feuermauern zu versehen. Auf diese Weise nahmen manche Städte einen aus andern Gründen nicht zu erklärenden schnellen Aufschwung.

Die Straßen wurden mit Steinen oder Ziegeln gepflastert, Gassen wurden angelegt, die Fenster mit Glas versehen (in den steinernen Schnörkeln der Spitzbogen mit buntem und bemaltem Glase), die Häusergiebel strotzten mitunter von Maßwerk und Bildwerken, von Malereien und Vergoldungen. Das Innere der Patrizierhäuser zeichnete sich aus durch reichverzierte, breite Treppen, große Säle, getäfelte Zimmer, prachtvolle Öfen, hochgewölbte Korridore, Prunktische, die unter der Last der silbernen Gefäße sich bogen, Teppiche, seltene Blumen und kostbare, fremdländische Vögel, besonders aber (denn in der einen Beziehung sind die Deutschen nie mäßig gewesen) durch wohlgefüllte weite Weinkeller.

Im allgemeinen jedoch waren die Privathäuser im Vergleich mit den öffentlichen Gebäuden ärmlich. Der Handwerker besonders musste sich in den engen und schmutzigen Stadtteilen elend genug behelfen und am allererbärmlichsten wohnte der Jude. Noch heute erschrecken uns in den alten Städten die sogenannten Judenviertel oder Judengassen und es ist kein Wunder, wenn eine Menschenklasse, die man in enge, finstere feuchte Löcher von Wohnungen jahrhundertelang einsperrt, auch geraume Zeit nach einer teilweisen Befreiung durch soziale Veränderungen dem Auge des Vorurteils noch immer als eine von Natur unsaubere Gesellschaft erscheint.

Dazu kam, dass schon die Gegend, in der die Stadt gebaut worden, nicht selten dazu beitrug, Unsauberkeit und Krankheiten unsterblich zu machen, insofern entweder die Burg, an deren Fuß sich eine Stadt bildete, mitten in Sümpfen lag, oder die Gründer der Stadt absichtlich tiefliegendes, ungangbares Terrain aufsuchten. Darum haben manche alte Städte einen schwarzen, weichen Grund, der beim geringsten Regen auch durch das beste Pflaster stygischem Schlamm gleich zu Tage tritt. Schon aus diesem einen Grunde denke man sich die ungepflasterte mittelalterliche Stadt nicht gar zu romantisch! Die Kutschen kamen erst im Anfange des 15. Jahrhunderts auf, was wollten die schönen Patrizierinnen machen, wenn sie genötigt waren, bei oder nach dem Regen auszugehen? Zur Nachtzeit muss aber die Romantik am blühendsten gewesen sein, denn Straßenlaternen waren zu Ludwigs XIV. Zeiten noch eine ganz bedeutende Erfindung, zu deren Verherrlichung Denkmünzen geschlagen wurden. Indes: fehlte auch den alten Städten die komfortable Sauberkeit der neuen, so lässt sich als Grundzug des alten Städtewesens die Gediegenheit und das Streben, möglichst Großartiges und Unvergängliches zu schaffen, nicht verkennen. Was kümmerte den deutschen Bürger die Straße? Wie noch heute dem Engländer, war ihm sein Haus seine Burg. In der Regel nur für eine Familie gebaut, war es schmal, wenn auch hoch, zwar dunkel, aber warm, nicht gerade geräumig, aber dauerhaft. Unter den schönsten Städten des Mittelalters werden genannt: Aachen, Mainz, Speier, Straßburg, Frankfurt, Lübeck, Bremen, Prag, Breslau Rostock, Wismar, Stralsund und noch einige andere, vor allen aber rühmt man Nürnberg. Brügge in den Niederlanden verdient Erwähnung. Schon im 15. Jahrhundert durch bedeutenden Handel reich geworden, stand es, vom Seewasser umspült, wie ein deutsches Venedig, groß und prächtig da unter vielen reicheren und doch minder schönen Handelsstädten; 525 Brücken zählte man innerhalb der Stadtmauern.

Genug von den Häusern! Wir wollen noch einen Blick auf das Treiben ihrer Bewohner werfen. Die Patrizier, „bunte Gesellen in stolzer, spanischer Tracht“, lassen wir als ziemlich bedeutungslos passieren, als bedeutungslos wenigstens für die eigentliche historische Mission der Städte an sich.

Die deutschen Handwerker interessieren uns mehr, aber an diesem Ort nicht wegen ihrer Gilden und Zünfte und ihres sonstigen Formenwesens, sondern wegen ihrer gewerblichen Intelligenz und ihrer bedeutungsvollen politischen Rolle.

Zwei Handwerke waren es, die sich, von echt-deutscher Idealität getragen, zur Kunst erhoben; die Zunft der Goldschmiede und die der Steinmetzen adelte zuerst die Handarbeit durch erfinderische und schöpferische Intelligenz. Die Kölner Goldschmiede standen im Ruf künstlerischer Tüchtigkeit obenan. Die Steinmetzen in ihren privilegierten Verbrüderungen entrangen nach den Kreuzzügen den Mönchen das bis dahin kunstlos betriebene Geschäft des Kirchenbaues, und das Genie begann den Meißel zu führen. Glas-und Ölmalerei, Kupferstecherei, Orgelbau, Papierbereitung, endlich die Buchdruckerkunst brachen in mächtigem Aufstreben dem Genius der Kunst und Wissenschaft Bahn durch die Wildnis ritterlicher Rohheit und römischen Starrsinns, wenn sie sich auch dem letztem anfangs und teilweise dienstbar machen mussten.

In den Freiheitskämpfen der Ditmarsen (im 12. Jahrhundert) und der Stedinger (13. Jahrhundert), deren Tausende im Kampfe gegen die Junker fielen, der Schweizer gegen das Haus Habsburg, und vieler vereinzelten Städte gegen benachbarte Raubnester oder ritterliche Verbrüderungen findet das starre, schwerfällige Mittelalter einen ehrenvollen Übergang zur kühlen Gedankenhöhe des modernen bürgerlichen Bewusstseins. Aber verschweigen wir die Schattenseite nicht! Spießbürgerlicher Stolz, kaufmännischer Hochmut war oft genug die Folge des Wohlstandes und der bürgerliche Familienehrgeiz ein meist mächtigeres Gefühl und Sporn als die Familienehre. Nicht menschliche Freiheit wollte der Bürger dem Ritter abringen, auch keine bürgerliche, denn die kannte man gar nicht, sondern stadt- und zunftbürgerlich - privilegierte Unbeschränktheit.

Das war in den verherrlichten Ritter- und Bürgerschlachten der guten alten Zeit des Pudels Kern. Erst der Sturm der Reformation verwehte den Staub des mittelalterlichen Getümmels und die Vernunft schrieb eine Idee auf die Fahne.

005 Aachen. Das Rathaus

020 Speyer. Das Altpörtel

022 Frankfurt am Main. Römerberg

023 Frankfurt am Main. Römerberg

025 Frankfurt am Main. Salzhaus und Römer

001. Goldschmiedewerkstatt

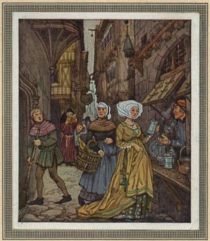

002. Enge Gasse

003. Steinmetzen

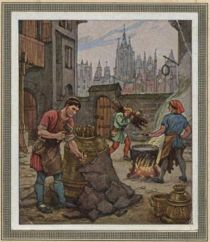

004. Glockengießer

005. Wundarzt

006. Fahrendes Volk

007. Rathausplatz

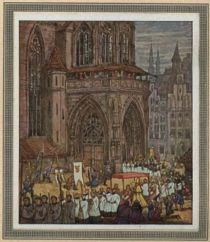

008. Prozession vor dem Dom

009. Dom-Inneres

010. Gerichtszene

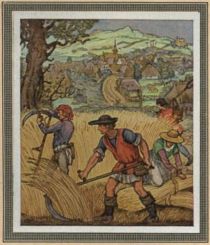

011. Bauern bei der Arbeit

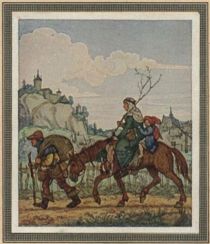

012. Bauerfamilie zum Markt ziehend