Wie Häuser in Naturbauweisen errichtet werden. Ein Beitrag zur Bekämpfung der Wohnungsnot. Mit dreizehn Bildern des Berliner Bild-Bericht und der Photothek

*) Jahrgang 1920, Heft 16, Seite 315: Zur Lösung der Wohnungsnot. Von Eduard Pommer. Mit 7 Bildern.

****************************************************

Ende Januar 1921 versammelte man sich in Dresden zur zweiten Deutschen Lehmbautagung. Bei dieser Gelegenheit wurde bekanntgegeben, dass im Jahre 1919 allein in Preußen ungefähr 110 Lehmbauten, 1920 dagegen über 1600 solcher Gebäude, das heißt etwa zehn vom Hundert aller Wohnbauten des Jahres, errichtet wurden, und dass sich die Zahl der für das laufende Jahr zur Ausführung geplanten Lehmneubauten noch gewaltig vermehre. Wenn nun inzwischen der Widerstand der Bauunternehmer und Handwerker merkbar nachgelassen hat, so sind doch die gegnerischen Treibereien noch nicht verstummt. Man bedient sich aller Mittel zur Verringerung des Ansehens der unwillkommenen Naturbauweisen. Die „Vereinigung des Deutschen Ausschusses zur Förderung der Lehmbauweise“, der fast alle am Siedlungs- und Bauwesen Anteil nehmenden Reichs- und Landesbehörden sowie namhafte private Fachleute angehören, richtete Mitte August 1921 an die Presse folgende Zuschrift: „In der Tagespresse wird gegenwärtig — anscheinend von interessierter Seite — eine Notiz verbreitet über eine öffentliche Versammlung, die in Sorau in der Niederlausitz stattgefunden hat, in der sich die allgemeine Stimmung gegen den Lehmbau entschieden haben soll. Es handelt sich dabei, wie in den Notizen geflissentlich verschwiegen wird, um eine Versammlung des Märkischen Zieglerverbandes, in der gegen den Lehmbau nur Ziegeleibesitzer und anderweitige Personen, die mit der Ziegelindustrie in unmittelbarem Zusammenhang stehen, gesprochen haben. Die Entscheidung, ob Lehmbau oder Ziegelbau, richtiger gesagt: Lehmbau und Ziegelbau, wird weder eine öffentliche Versammlung, noch ein Schiedsgericht entscheiden können, da sie allein von der weiteren Entwicklung unseres Gesamtwirtschaftslebens abhängt.“

Da der ahnungslose Zeitungsleser nicht vermutet, in welcher Absicht man ihn über den Wert einer Bauart irre zu leiten sucht, ist es geboten, ihn vor kritikloser Aufnahme so durchsichtiger „Aufklärungsarbeit“ zu warnen und durch sachlich nicht anders als rein volkswirtschaftlich gerichtete Klarstellungen die Möglichkeit eigenen Urteils anzubahnen. Dass man sich in Sorau versammelte, um gerade dort zu erklären „die Allgemeinheit habe sich gegen den Lehmbau erklärt“, ist besonders deshalb niedriger zu hängen, weil dies die staatlich geförderte Lehr- und Versuchsstelle zur Wiederbelebung der verloren gegangenen Kenntnisse der verschiedenen Naturbauweisen ist. Sie wird von Stadtbaurat W. Fauth geleitet, und seit ihrer Gründung wirken dort Architekten, Baumeister, Poliere und Bauarbeiter als Zöglinge dieser Lehrstätte zusammen. Der Zudrang zu diesen Kursen war oft so stark, dass Bewerber zurückgewiesen werden muhten. Anerkannte Fachleute auf dem Gebiet des Bauwesens sind von den vorbildlichen organisatorischen und technischen Leistungen überzeugt, die dort erzielt wurden. Die Lehr- und Versuchsstelle bietet ein reiches Feld der praktischen Arbeit für ihre Schüler, da sie für die „Gemeinnützige Heimstätten-Genossenschaft Sorau“ Häuser errichtet. Über dreißig Siedlerstellen, in einer Größe von einem halben bis fünf Morgen, sind vollendet, und weitere folgen, soweit die zinslosen Landesdarlehn reichen.

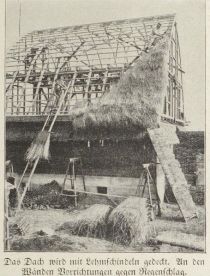

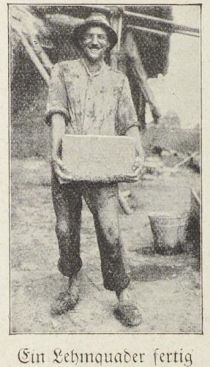

Unsere sämtlichen Abbildungen zu diesem Aufsatz stammen aus Sorau. Hier sollen die einzelnen Arbeitsvorgänge nicht aufgezählt werden, welche nötig sind, bis ein gebrannter Stein fertiggestellt und vermauert ist. Erwähnt soll nur werden, dass es viele Stufen sind, das; man zur Herstellung, zum Transport und zur endgültigen Verwendung zum Bauen abwechselnd tierische, menschliche und maschinelle Arbeitsleistungen in Anspruch nehmen muss. Mit Recht betont-Baurat Kelm*), das; die Herstellung von Lehmsteinen technisch und wirtschaftlich höher zu schätzen ist, wenn man den aus der Erde gegrabenen Lehm ohne weitere Vorbereitung in einem Arbeitsvorgang oder in wenigen Herstellungsstufen in einen geeigneten Lehmstein umzuwandeln vermag. Ebenso offenbar ist, dass es nach beiden Richtungen noch wertvoller sein muss, den gegrabenen Lehm ohne die Zwischenstufe der Verarbeitung zum Lehmstein zu einer Mauer oder Wand zu formen. Denn je geringer die Zahl der Herstellungsstufen ist, desto kleiner werden die Gesamtkosten eines Baues. Beide Wege sind nun eingeschlagen worden, man stellt Lehmstampfsteine und Lehmstampfwände her, und zwar verwendet inan in beiden Fällen die an der Baustelle fast überall vorhandene, aus dem Boden gegrabene Lehmerde, über deren Verwendbarkeit und Bearbeitungsweise ein Fachmann zu entscheiden hat. Der natürliche Baustoff wird am besten durch Ausschachten des Kellers gewonnen, nachdem er je nach Beschaffenheit noch mit bestimmten Zusatzstoffen: Steinen, Schlacke, Stroh, Häcksel, Heidekraut oder Flachsschewen vermengt worden ist. Diese Stoffe tragen zum schnelleren Austrocknen bei, erhöhen die Zähigkeit des Lehmwerks und vermindern dessen Gewicht. Man kann an Ort und Stelle ebensowohl Lehmpatzen oder Lehmquadersteine herstellen; beide werden in Formen geschlagen oder gestampft, wie dies auf den Abbildungen zu sehen ist. Die Lehmpatzen, die in einem breiigen Zustand mit geringem Kraftaufwand verarbeitet werden, nimmt man danach aus den Formen und lässt sie an der Luft trocknen. Zu Lehmsteinen oder Lehmquadern verwendet man die frisch aus der Grube genommene Erde, die, gleichfalls mit den oben erwähnten Zusatzstoffen vermengt, in Formen festgestampft wird. Der vergnügt lachende junge Mensch auf der dritten Abbildung hat einen dieser in zerlegbaren Formen schichtweise gestampften Lehmquader aufgenommen; im Verhältnis zur Größe des Trägers gewinnt man eine Vorstellung vom Umfang des so einfach hergestellten Lehmsteines, zu dessen Herstellung kein Gramm Kohle nötig ist. Ein anderes der Bilder zeigt zwei junge Leute beim Versetzen solcher Steine; sie bauen eine Umfassungswand auf, wozu statt eines Mörtels aus Kalk, der zuvor gebrannt werden muss, Lehmmörtel verwendet wird, der sich mit diesen Quadern besser verbindet als Kalkmörtel. Zu den Tür- und Fensteröffnungen ist es nicht nötig, gebrannte Ziegelsteine zu verwenden; durch diese verteuert sich die Ausführung von Lehmbauten unnötig. Kelm sagt: „Man hat die Lehmbauten mit weit überstehenden Dächern versehen, wodurch freilich der Schutz gegen Regen nur teilweise erreicht wurde. Man hat vorspringende Ecken und Gesimse aus gebrannten Ziegelsteinen hergestellt, statt sie zu vermeiden, und hat ebenso die untersten und obersten Schichten der Wände, Fenster- und Türöffnungen, ja sogar die ganzen Außenflächen der Umfassungswände mit gebrannten Steinen verblendet. Die Umständlichkeit, welche in allen diesen Schutzmaßnahmen liegt, hat den Lehmbau im Volke in Misskredit gebracht und ihn als minderwertig gegenüber dem Ziegelbau erscheinen lassen.“ Wo die natürlichen Bauweisen sachkundig zur Anwendung gelangen, vermeidet man die eben gerügte Technik, die man nicht nur als überflüssig und kostspielig erkannte, sondern geradezu als zwecklos verwirft, da sie die Vorteile des Lehmbaues verringert. Über die Anlage der Fundamente bestehen verschiedene Auffassungen.

*) Kelm, Adalbert: Der Lehmbau. Ein Mittel zur Bekämpfung der Wohnungsnot. Leipzig 1920.

Naturbauweise, Aller Anfang ist schwer, Siedler im Unterstand während des Wohnungsbaus

Naturbauweise, Auf einem Backsteinfundament wird der Lehm zwischen Schalungen eingestampft, Vor dem Bau wird die aus dem Boden gegrabene Erde gemischt

Naturbauweise, Das Dach wird mit Lehmschindeln gedeckt. An den Wänden Vorrichtungen gegen Regenschlag

Naturbauweise, Das Mischen und Stampfen von Lehmquadern

Naturbauweise, Ein Lehmquader fertig

Naturbauweise, Ein oberschlesischer Flüchtling beim Dreschen vor einem eilig errichteten Notbau

Naturbauweise, Ein Teil der gstampften Mauer auf dem Steinfundament, Die Richtbohlenschalung wir zum Weiterstampfen aufgesetzt

Naturbauweise, Errichten von Mauerwänden mit Lehmquadern auf einem Backsteinfundament, Teil der Mauer mit Schutzvorrichtungen gegen Regen