Vincent van Gogh 1853-1890

00 Selbstbildnis 1889

Diese Strömung, die durch Gauguin zu einer Art Schule gebildet wurde, fand in van Gogh ihren freiesten, gesündesten und stärksten Ausdruck. Dass es ein Ausländer war, der diesen Schluss zog, gibt der Tat einen besonderen Charakter, auch wenn man sich erinnert, dass Holland und Frankreich in der Malerei stets eng verschwistert gewesen sind. Von vornherein war van Gogh von der latenten Popularität ausgeschlossen, die einem Puvis, einem Denis zur Seite stand. Seine Anschauung hatte mit dem Erbe Ingres', der Sprache einer exklusiven Aristokratie, nichts gemein. Er stellt in der Kunstmisere unserer Zeit einen neuen Typ dar: den Künstler, der nicht nur nicht verkauft, sondern, überzeugt von der Vergeblichkeit des Bemühens, jeden Versuch aufgibt und aus dieser Einsicht keinerlei Bitterkeit, sondern reine Freuden gewinnt. Er war glücklich, seine Bilder den wenigen schenken zu dürfen, mit denen er sich eines Geistes fühlte, und seinen Werken eine Bestimmung zu erhalten, die seinem ganzen Wesen entsprach. Nie drang eine Nachricht über ihn in die Öffentlichkeit. Als man anfing, sich mit ihm zu beschäftigen, war er längst gestorben. Und auch dann war es zehn Jahre lang ausschließlich die Literatur der Schriftsteller, nicht der Fachleute, die seinen Namen weitertrug. Dem „Mercure de France“ und seinem Kreise gebührt das Verdienst, das Verständnis des großen Künstlers angebahnt zu haben.*)

*) Der Name van Goghs ist mit dem Mercure de France eng; verknüpft. Schon in der ersten Nummer (1. Dezember 1889) erschien der bedeutende von E. Bernard inspirierte Aufsatz G. A. Auriers, auch eines früh Gestorbenen, dessen „Oeuvres Posthumes“ der Mercure 93 in einem reichhaltigen Bande herausgab. Hier ist der Aufsatz über van Gogh wieder abgedruckt, auch die typische Antwort van Goghs auf das schmeichelhafte Urteil Auriers. — Die Briefe van Goghs, im Besitze der Familie des Künstlers, von 1869 bis wenige Tage vor seinem Tode, sind eine unschätzbare Quelle für die Erforschung seines Werkes und selbst ein schönes Kunstwerk. Sie sind größtenteils holländisch geschrieben, und zwar namentlich bis zur Arieszeit. Aus dieser Periode stammen die 1893 bis 1895 und 1897 im Mercure de France, von dem Maler E. Bernard publizierten, von denen die in No. 40 bis 43 an Bernard, die in 44 bis 47, 51, 55, 57 und 62 an den Bruder Theodor gerichtet sind. Jedem Heft sind ein paar Zeichnungen beigefügt, No. 40 und 44 einige biographische Notizen. — Im Oktoberheft 1903 findet man in dem Aufsatz von Morice über Gauguin Verschiedenes über das Zusammentreffen der beiden Künstler in Arles. — 1896 veröffentlichte die in Brüssel erscheinende Zeitschrift ,,Van Nu en Straks“ einige sehr schöne holländische und französische Briefe mit prachtvollen Zeichnungen (No. III der Zeitschrift). — Ein sehr ähnliches Porträt van Goghs von Levens aus früher Zeit (Antwerpen) geht den Briefen voraus. Ein großer Teil dieser Briefe und der aus dem Mercure de France in deutscher Übersetzung, mit Abbildungen von Zeichnungen erschien in „Kunst und Künstler“, III. Jahrgang, 1905, und in Buchausgabe (B. Cassirer, Berlin). — Zehn schöne Lichtdruckreproduktionen nach van Goghschen Werken erschienen mit einem holländischen Vorwort von Plasschaert Ende 1898 bei J. Th. Uiterwijk & Co. im Haag, als diese mittlerweile eingegangene Firma in ihrem Hause ,,Arts & Grafts“ eine Ausstellung van Goghs veranstaltete. — Endlich hat der verstorbene Julien Leclercq, dem man die schöne Ausstellung von 70 Werken bei den Bernheims (März 1901) verdankte, seinem, mit vielen van Goghschen Briefstellen geschmückten Katalog eine sehr belehrende, biographische Skizze vorangeschickt. Zu den ersten, die van Gogh erkannten, gehört auch Octave Mirbeau, der dem Künstler mehrere begeisterte Aufsätze widmete (Echo de Paris 31. März 1891, Journal 17. Mal 1901 u. a.) Die van Gogh-Ausstellung in Amsterdam von 1905, die im Stedelijk-Museum 474 Gemälde und Zeichnungen vereinte, hat auch die Literatur über den Künstler vergrößert. Der Katalog brachte eine Anzahl noch unveröffentlichter Briefe. Joh. Cohen Gosschalk, der die Witwe Theodors geheiratet hat, schrieb die Vorrede und publizierte im gleichen Sommer in der „Elseviers Maandschrift“ einen reich illustrierten Aufsatz. Im selben Jahre bei L. J. Veen in Amsterdam eine Mappe mit glänzend faksimilierten Zeichnungen. Text von Steenhoff. — Weniger gut die Lichtdrucke nach 40 Bildern und Zeichnungen, die bei W. Versluys in Amsterdam erschienen sind. — In Berlin kam es im Mai-Juni 1914 zu einer großen van Gogh-Ausstellung bei Paul Cassirer. Zur gleichen Zeit erschien im Verlag Paul Cassirer die vollständige Korrespondenz van Goghs in zwei Bänden. [(i]

Verhältnismäßig am schnellsten hat sich van Gogh — in den letzten Jahren — Deutschland erobert. Ich meine den kleinen Kreis, der überhaupt künstlerischen Dingen zugänglich ist, und unterlasse es, nach seiner Aufrichtigkeit zu fragen. Wohin kämen wir, wollte man all den hurtigen Amateuren auf den Zahn fühlen und die Konsequenz ihrer Zustimmung untersuchen! Seien wir auch dem Snob dankbar, der sich mit guten Dingen, statt mit gemeinen, brüstet und schließlich, ohne es zu ahnen, doch zum Heile beiträgt.

Gewisse Eigentümlichkeiten van Goghs erleichterten, zumal außerhalb Frankreichs, wo die Kunstkultur noch nicht die Dichtigkeit der Pariser Sphäre erreicht hat. die Aufnahme. Er erscheint auf den ersten Blick einfacher als die erlauchte Schar um Manet, beansprucht nicht — wenigstens nicht für eine oberflächliche Berührung — den langgeübten Kult schöner Dinge, das tiefe Eindringen m die alten Meister, ohne das Leute wie Renoir und Cézanne unverständlich bleiben. Er erspart selbst dem rohen Auge die Langeweile. Das Bruchstück von Verständnis, einem geistigen Niveau entsprechend, das aus Manet nicht das Atom von Gefallen gewinnt, erringt noch ein Stückchen von der Eigenart van Goghs, die so merkwürdig ist, dass feine Seelen Zeit brauchen, um den gewöhnlichen Argwohn gegen alles krass Absonderliche zu besiegen. Eine bewegte Lebensgeschichte mit grausigen Details und tragischem Ausgang fügt das Ihre hinzu. Für die Jugend, die zwischen Kunst und Kunstgewerbe schwankt, kommt van Gogh im rechten Moment. Wenn sie das andere nicht sieht, begreift sie wenigstens seinen Hang zum Ornament und identifiziert ein wenig voreilig mit seinem Ideal das ihre. Doch könnte uns van Gogh von bleibendem Nutzen werden. Sein Werk zeigt absonderliche Tiefen, und hinter seinem Schicksal verbirgt sich mehr als des Einzelfalls spannendes Ereignis. Er ist, wie jeder große Künstler, eine wohlorganisierte Welt, in die sich unsere Gedanken und Empfindungen ausdehnen können, und die dem Reichsten unerwarteten Zuwachs verspricht.

In Holland, auf dem Lande, kam van Gogh 1853 als Sohn eines Pastors auf die Welt. Wie sein Freund Gauguin, mit dem ihn später manche Bande verknüpften, wurde er erst als reifer Mensch Künstler. Vorher trieb er alles mögliche, nichts, was nicht mittelbar oder unmittelbar Beziehung zu der endgültigen Laufbahn gehabt hätte. Er sattelte viermal um zum Schrecken der Eltern, und auch der endgültige Beruf war ihm, so glänzend er daraus hervorging, mehr ein Kleid, als die alle Seiten seines Wesens erschöpfende Lösung. Doch betrieb er die Kunst ernster, als mancher Oberflächliche glauben mag. Der Anfang war unsäglich mühsam. Hatte er Talent? Die Frage scheint dem Kenner seiner reifsten Epoche, die ganz allein in Frankreich und Deutschland bekannt ist, närrisch, doch weiß ich nicht, ob man sie ohne weiteres bejahen würde, wenn heute einer, dreißig Jahre alt, so anfinge, wie Vincent begann. Von der leichten Ausdrucksfähigkeit, die als Kriterium zu dienen pflegt, war keine Rede.

01 Gogh Baum. Zeichnung

02 Winter (Sammlung Ribbius Peletier, Utrecht). 1883/84.

03 Der Hirte (Sammlung Ribbius Peletier, Utrecht). 1883/84.

04 Stilleben, 1884 (Sammlung Cohen-Gosschalk, Amsterdam).

05 Blumenstrauß. 18S6. (Sammlung Frau Kommerzienrat Albert, Wiesbaden.)

Vincent war höchst ungeschickt und trotz seines groben künstlerischen Gebahrens schwächlich, aber hatte Willen und Intellekt, eine Seele, die sich zu stärken wusste, die heldenhafte Spannkraft, die allein — mehr, als alle angeborene Fertigkeit — das Genie verbürgt. Mauve, ein entfernter Verwandter, bei dem er Anfang der achtziger Jahre in die Lehre ging, ein Mensch aus einer anderen Welt — weit mehr Künstler als Mensch, mehr Artist als Künstler — mag oft kopfschüttelnd vor den Bildern des Schülers gestanden haben und sich nicht mit Unrecht als großer Geist neben diesen Banalitäten erschienen sein. Banalität sagt kaum genug. Ich kenne Nichtigkeiten aus dieser Zeit, die auf die Laufbahn des schlimmsten Kitschmalers schließen lassen. Der Einfluss des Lehrers beschränkte sich auf Äußerlichkeiten. Bestimmter als Mauve treten Mesdag und Maris hervor und neben ihnen, immer in unübersehbarem, fast lächerlichem Abstände, der große Anreger der holländischen Landschafter, Constable. Die Marine bei Ribbius Peletier in Utrecht scheint in ihrer sehr dicken, unbeholfenen Malerei wie eine Karikatur des Engländers. In der Marine bei van Kempen in Amsterdam, ebenfalls aus 1881 oder 1882, geht die ganze Anlage des Bildes, auch die typische Verwendung der kleinen Figuren, auf dieselbe Quelle zurück. Diese ganze Anfangsperiode, die übrigens nicht lange dauerte, blieb unersprießlich; van Gogh brauchte eine breitere Basis, die ihm aus der Anlehnung an zeitgenössische Meister, selbst wenn sie alle von der Potenz Constables gewesen wären, nie erwachsen konnte. Er erhielt von dem Bruder Theodor, seinem besten Freunde, die Mittel, sich im Haag ein winziges Atelier zu halten. Hier lernte er, und seine Meister wurden die großen Holländer des siebzehnten Jahrhunderts, die im Mauritshuis schweigend ihre unsterbliche Lehre verrichten.

Man sagt leichthin, van Gogh verdanke alles seinem Temperament, sei aus Zufall auf eine bestimmte Art gekommen und habe sich ihr willenlos hingegeben. Seine Entwicklung beweist das Gegenteil. So rapid sie vor sich geht, sie bestätigt den Werdegang der ganzen modernen Kunst, die aus der alten Malerei entspringt. So glücklich sie war, lässt sie doch jedes Mitspielen des Zufalls als ausgeschlossen erscheinen. Der Fortschritt ist van Gogh sehr sauer geworden. Er setzt bei gutgemeinten, aber ganz dilettantischen Versuchen ein, um seinen aktuellen Enthusiasmus zu betätigen, kommt dann zu den alten Meistern, wo er sich vertieft, gelangt von ihnen zu entscheidenden modernen Vorbildern und dann erst zu der endgültigen Form. Das gibt drei Vorbereitungsphasen, die sich deutlich, so geringen Raum sie in den zehn Jahren der Künstlerlaufbahn einnehmen, abheben. Das Studium der alten Meister bringt die zweite Phase und macht einen vollkommen neuen Menschen aus van Gogh. Der Einfluss der zeitgenössischen Landsleute ist wie weggeblasen, mit ihm jeder Hauch von roher Tölpelei. Vincent versuchte, die Tonwerte der alten Stillebenmaler mit ganz reduzierter Palette anzudeuten. Es gelang ihm wider Erwarten so gut, dass ich nicht erstaunt wäre, wenn einmal diese heute noch gering geschätzte Periode von vornehmen Liebhabern gesucht werden würde. Die besten Bilder sind Stillleben in einem dumpfigen, erdigen Graubraun ohne alle Kontraste. Nur durch die Hebungen und Senkungen derselben Farbe und die sehr ruhige, meisterhafte Führung des Pinsels entsteht die Bewegung. Der Geschmack, der auch in den späteren Kühnheiten van Goghs die Kraft adelt, scheint hier allem die Kunst zu tragen. Ein Geschmack höchst differenzierter Art ohne jeden merkbaren Eklektizismus. Man denkt an. keinen besonderen Meister der Alten. Dafür ist die Wirkung zu einfach. Kartoffeln vertreten die Rolle der pompösen Früchte. Sie liegen so schlicht wie möglich in einem flachen Korb, oder, zu einem Haufen geschichtet, auf der Tischplatte neben einem bescheidenen Messinggefäß, dessen stilles Leuchten den graubraunen Gesamtton erhellt. Man fühlt die Absicht, jeden szenarischen Aufwand zu vermeiden. Keiner der Alten hätte so selbstlos gemalt und auf jede Lokalfarbe und Lokalform verzichtet. Doch schwebt über den Bildern der Geist der Ostade, Aert van der Neer und der anderen Meister der Materie, und man ahnt, wie konzentriert der Maler die Altvorderen studierte, dass die Abhängigkeit so geistiger Art werden konnte.

06 De Aardappeleters (Kartoffelesser). 1885 Sammlung Frau Cohen-Gosschalk, Amsterdam

07 Brüder Le Nain, Bauernmahl. (Louvre, Paris.) Nach Originalaufnahme von Franz Hanfstaengl, München.

Dieser van Gogh, mit dem der eigentliche Künstler begann, war ein Maler der alten Sorte, auch wenn er nicht die Alten nachahmte; ein beschaulicher Lyriker, in die Schönheit des Stoffes versunken. Der moderne war Dramatiker. Er erscheint im Anfang als Feind des anderen. Man kann annehmen, dass Vincent während des Aufbaues einer im besten Sinne traditionellen Form von blitzartigen Eingebungen beunruhigt wurde, denen der Künstler nicht zu folgen vermochte. Schon in der ersten Zeit taucht das Motiv mit der feurigen Sonnenscheibe auf, mit dem er seine Sehnsucht zu verkörpern trachtete, das wie der Dämon seines Dramas erscheint. Auf einem Panneau mit Holzsammlern im Schnee (bei Ribbius Peletier in Utrecht) zerstört die knallrote Sonne den Zusammenhang und erscheint wie ein Fremdkörper. Ähnliche Missgriffe ganz dilettantischer Art wiederholen sich, während die besten grauen Stilleben entstehen. Der Dualismus ist deutlich. Wie er besiegt wurde, wie es van Gogh gelang, das Temperament und seinen sehr stark entwickelten Hang zum Pathos nur zum Dienste des Schönen zu bändigen und aus dem Chaos eine ganz einheitliche Form zu schaffen, das bildet ein kurzes, aber erhebendes Kapitel der modernen Kunst. Nicht der Zufall bestimmt es. auch nicht, wie mancher Laie glauben mag, die Brutalität eines Barbaren oder gar, nach der Meinung der Toren, der Wahnsinn des Genies, sondern die Selbstzucht eines bedeutenden Menschen.

In einzelnen Gemälden aus dem Bauernleben, die wie die Stilleben 1884 und 1885 in dem Brabanter Dorfe Nuenen entstanden, versuchte van Gogh seine erworbene Fertigkeit einem seiner Gedankenwelt entsprechenden Gegenstand anzupassen. Es gelang ihm bis zu einem gewissen Grade in den ,,Aardappeleters . Das Werk ist das bekannteste und merkwürdigste dieser Zeit, nicht das beste. Es hat nicht die abgeglichene Schönheit der Stilleben, aber verliert sich auch nicht in den formlosen Symbolismus mancher Landschaften. Es bildet einen Kompromiss zwischen den beiden kontrastierenden Seiten. Die Ehrlichkeit der Empfindung sorgte dafür, dass der Ausgleich nicht den Menschen herabsetzte. Man fühlt, der Maler war mit seinen Leuten eins und wollte mit der Schilderung ihres schweigsamen Mahles in dem elenden Raum mehr als eine flüchtige Episode geben. Die Erkenntnis war stark genug, um zur Typenbildung zu treiben, und aus dem Vorgang ein Sinnbild zu gewinnen. Die Symbolik entfernt sich so weit als möglich von allen früheren Auffassungen des Bauernlebens in der Malerei. Dem Träger bestialischer Instinkte, den das siebzehnte Jahrhundert, von Rubens bis zu den holländischen Genremalern, gesehen hatte, der Theaterfigur des achtzehnten Jahrhunderts, hatte Millet, nach dem Worte van de Veldes, ein Être sacré de pure vérité gegenübergestellt, den Sämann, der die saure Arbeit kennt, aber fest auf die Früchte vertraut. Den Bauern van Goghs fehlt dieser Nimbus. Sie sind die Proletarier der Natur, fressen die Erde, die sie bearbeiten; erdige Wesen, die mehr den unter dem Boden arbeitenden Tagelöhnern gleichen. Die Erinnerung an die Bergleute des Borinage, zwischen denen er vorher kurze Zeit gelebt hatte, färbte offenbar die Gestalten. Schmutzige dunkelblaue und braune Töne erhöhen noch das Schreckhafte der Erscheinung. Das Schreckhafte trübt die Lösung und lässt die Tatsache im Bereich des Materiellen. Zweifellos hat das Gemälde Stil. Man empfindet wohltuend das Gleichgerichtete starker Linien. Aber dem Stil fehlt die Fruchtbarkeit, die reiche Vegetation einer Form, die durch die Mannigfaltigkeit ihrer Variationen der Empfindung Flügel verleiht. Das Auszeichnend; beschränkt sich fast ausschließlich auf negative Momente, auf eine Verarmung der Überlieferung und verzichtet auf den Ersatz. Der Geist in dem Bilde ist dem des Bauernmahles der Brüder Le Nain im Louvre verwandt. Auch ein Proletarierinterieur von denkbar trübster Färbung. Aber hier erweitert der Stil den Vorgang, stattet ihn mit all dem Imponderablen, Unübersehbaren aus, das uns in der Natur begegnet, und lässt die Wirkung aus einem undurchdringlichen Netz von Vielheiten hervorgehen. Vincents Stil in jenen Bildern dagegen war relativ äußerlich, in gewissem Sinne tendenziös und rhetorisch. Er begnügte sich mit der Überraschung.

08 Sorrow (Lithographie, ohne den Vers Michelets). 1882.

Zweifellos wäre der Maler solcher Bilder berühmt geworden. Die Popularität eines Laermans und ähnlicher Routiniers der Bescheidenheit war ihm sicher. Van Gogh begnügte sich nicht damit, er gab ohne Zögern das Erreichte auf, um noch einmal von vorn anzufangen. Ein kurzer Aufenthalt auf der Antwerpener Akademie vermochte nicht, ihn zu fördern. Was ihm fehlte, war der Anschluss an Vorbilder, die in ähnlicher Lage wie er zwischen Vergangenheit und Gegenwart eine Vermittlung gefunden hatten, die Möglichkeit, sich einer Tradition zugehörig zu fühlen, die in spezifischer Weise fortgebildet Werden konnte. Die Zugehörigkeit zu Millet war zu isoliert, um ihn nicht zum Epigonen zu machen. Sie trieb ihn immer wieder zu der Zeichnung und erlaubte dem Zeichner, der sich noch nicht als Maler gefunden hatte, keine Ausdehnung. Die meisten Zeichnungen aus der ersten Hälfte der achtziger Jahre gehen nicht über das Niveau eines begabten Dilettanten hinaus. In allen merkt man den Versuch, eine Form zu gewinnen. Der Akt wird mit ein paar Linien konstruiert, aber die Linien wirken nicht, weil sie stilisieren, bevor sie das Notwendige erschöpft haben. Ein Blatt aus der ersten Haager Zeit, „Sorrow“ betitelt, das auch als Lithographie existiert, eine sitzende nackte Frauenfigur, zeigt die ganze Dürre einer Zeichnung, die den Mangel an Form durch die ausdrucksvolle Geste zu ersetzen sucht, und wirkt wie eine schlechte moderne Buchillustration englischer Herkunft. Der Vers aus Michelet darunter: „Comment se fait-il qu'il y alt sur la terre une femme seule délaissée?“ vervollständigt die Nuance. Man muss sich immer wieder den Tiefstand solcher Anfänge vergegenwärtigen, um den ganzen Umfang der Laufbahn des Künstlers zu würdigen. Die Bauernzeichnungen aus der Zeit in Nuenen verlieren das Dilettantische. Der Künstler sah, was er machte, studierte die Bewegungen der Bauern bei ihrer gewohnten Beschäftigung und merkte sich die Hauptlinien. Nicht genug, um mit dem reinen Strich allein die Erscheinung zu erschöpfen. Der Schatten mußte helfen. Mit großen Flächen Weiß und Schwarz füllen sich die Interieurs, in denen die Frau ihr Gemüse herrichtet oder das Feuer unter dem Kessel schürt oder der Mann den Webstuhl tritt. Es ist das Verfahren, über das der Zeichner Constantin Meunier nie hinauskam, die Reduktion des Sichtbaren auf einen primitiven Gegensatz von Licht und Schatten, der sich mit der Wahrscheinlichkeit begnügt und trotz der Armut viel zu viel Überflüssiges enthält. Daraus und aus einem billigen Bewegungsschema entsteht der Typus der Aardappeleters, ein Schattenriss, zu dem Millet den Körper machte. Es ist Vergröberung, nicht Vereinfachung des Vorbildes. Erst der reife Maler van Gogh hat Millet zu ergänzen vermocht. Nicht in Nuenen, sondern in Arles, und nicht mit Kohle, sondern mit feurigen Farben.

Farben brauchte van Gogh. Er suchte starke Linien und große Flächen, um sich so einfach wie möglich zu geben. 1886 erhielt er endlich die rechte Schule. Er kam nach Paris.

Von dem ungestümen Drang, der einzig und allein die Kunst van Goghs bestimmte, bleibt bei der näheren Betrachtung wenig übrig. Wir sahen einen Menschen, der spontan zur Kunst griff, aber nur mit unendlicher Mühe zu einer Form gelangte. Ein nur auf das einmal Empfangene angewiesener Naturbursche wäre in dem Getriebe, das ihn nun umfing, verloren gewesen. In der Tat war die Gefahr groß. Was er in Nuenen gelernt hatte, ging mit dem ersten Schritt auf dem Boulevard in die Brüche. Man hat den Eindruck, dass er alles aufgab, was er besessen hatte, und als sei seine Eigenart zu nichts verflüchtigt.

Die Entwicklung; jedes bedeutenden Menschen ist ein fortgesetztes Teilen und Zusammenfassen. Immer wieder wird das, was sich in der einen Phase zum Organismus fügte, in der nächsten auseinandergesprengt und schließt sich zu einem neuen Bilde, so lange, bis Bild und Mensch eins werden, bis eine Form entsteht, die den größten Nutzwert der Teile zutage fördert.

09 Baumblüte. Arles. 1888. Sammlung Frau Cohen-Gosschalk, Amsterdam.

Die Teilung, der sich van Gogh in Paris ausgesetzt sah, war Schmerz und Wollust zugleich. Er litt unter der Großstadt, Geboren und erzogen auf dem Lande, von keineswegs einnehmendem Äußern und aus Schüchternheit plump, mag er sich in Paris vorgekommen sein, wie ein Bauer in Holzpantinen unter tänzelnden Kavalieren. Wäre er's gewesen, so hätte er sich nichts daraus gemacht. Viele Pariser Künstler der vorhergehenden Generation waren mehr Bauern als er. Vielleicht hätte er es sein wollen. Nach der ganz einfachen Weltanschauung, die durch ihre Einseitigkeit siegt, sehnte er sich. Keiner der damaligen Jungen war weniger primitiv. Sein ganzes Dasein war bis dahin nur zu sehr auf das Spirituelle gerichtet gewesen, hatte Bücher und Bilder verschlungen und mehr der Empfindung, als der Form gelebt. Leclercq, der ihn wenige Jahre später kennen lernte, schildert ihn als nervösen, fröstelnden Menschen, der an Spinoza denken ließ. Das Materielle war vielmehr Paris, und als solches für ihn das sehnsüchtig Verlangte und inbrünstig Gehasste zugleich. Brutal bis in das Getriebe des Kunstlebens, das er im Dasein des Bruders vor sich sah, der bei Goupil mit nörgelnden Vorgesetzten und spröden Käufern für die Impressionisten kämpfte; berückend schön in unzähligen Werken der Vergangenheit bis zu den letzten Bildern der Lebenden.

Die moderne französische Kunst wirkte auf ihn wie die Säure, die sich mit einer Basis verbindet. Er hatte in Holland und auf seinen Reisen schon mancherlei davon gesehen, aber als Amateur. Seine Seele hatte den Alten seiner Heimat gehört. Rembrandt, Vermeer, Potter und die Landschafter besaß er bis in die Fingerspitzen: es sind nicht viel bessere Dinge über die Holländer gesagt worden, als in seinen Briefen stehen, und es hatte ihn, trotz seiner bäuerischen Allüren, die Gefahr bedroht, ein feinerer Kenner als Maler zu werden. Jetzt kam Delacroix zu ihm. In Arles bedauerte van Gogh einmal, Delacroix und die Folgenden nicht mit fünfundzwanzig Jahren gefunden zu haben. Ich wage, zu behaupten, dass der Erfolg nicht derselbe gewesen wäre. Es gehörte die relative Reife des an holländischer Malerei Gesättigten dazu, um die Franzosen zu erobern. Zur glücklichen Mischung bedarf es starken und vertieften Rassenbewusstseins. Man muss besitzen, um aufnehmen zu können.

10 Getreidefeld und Zypressen. Arles. 1888. Sammlung Franz v. Mendelssohn, Berlin.

Delacroix offenbarte sich van Gogh im rechten Moment. Er wies dem Sehnsüchtigen eine Leidenschaft, von der sich dieser selbst tief durchdrungen fühlte, ließ ihn die Unmittelbarkeit eines Gefühlsausdruckes sehen, der ihn bis dahin stets betrogen hatte, und zeigte ihm, wie sich mit der Inbrunst eines lodernden Temperaments die Weisheit sicheren Bewusstseins paaren konnte. Das Medium des Malers der Medea war die Farbe. Sie enthielt alles Impulsive des Genies. Wie feurige Bäche rieselten das Rot und Grün und Blau über die Leinwand Delacroix, scheinbar nur von elementaren Gewalten erzeugt, Ausflüsse des Schreckens und des Entzückens, vom Moment geboren. Und gleichzeitig sicher gebaute Kanäle, geeignet, die Leinwand nach einem nicht besser zu erfindenden System zu bewässern. Diese Art Farbe lernte van Gogh von dem Meister, den er neben Millet am meisten verehrte, nicht das technische Problem. In der nüchternen Malersprache ausgedrückt: van Gogh tat nichts anderes, als den Ton durch die Koloristik zu ersetzen. Man braucht nur eins der Kartoffelstilleben aus Nuenen mit den Pariser Bildern zu vergleichen. Der Unterschied liegt auf der Hand. Die gelungenen Frühwerke wirken ausschließlich mit dem Mittel, das der ganzen holländischen Schule angeboren scheint, und sind um so besser, je weniger Farbe sie verwenden. Ja, es erscheint, wenn man ihr Wesen recht erfasst, ganz selbstverständlich, dass jede ausgesprochene Farbe dieser Art gefährlich werden mußte, und die ganz verunglückten Erstlingsversuche koloristischer Art bestätigen diese Meinung. Der Gegensatz zwischen Ton und Farbe ist nicht etwa rein technischer Art, sondern geht auf tief eingreifende menschliche Eigentümlichkeiten zurück. Ein Mensch wie van Gogh mußte darin den Unterschied von Rassen und Kulturen erblicken. Als er daher einsah, dass er, um zum Ziele zu kommen, aus der Zweiheit, die in krasser Unvermitteltheit vor ihm stand, eins machen müsse, mag er sich wie ein Mensch ohne Seele vorgekommen sein. Er hörte eine Sprache, in der man — das ahnte er — hundertmal mächtigere Dinge sagen konnte, als in den heimatlichen Lauten, und mußte sich eingestehen, dass ihm kein einziges ihrer Worte geläufig war.

11 Die Ebene von Arles (Graf Kessler Weimar)

Die Einsicht in die Wohltaten der Syntax dieser Sprache liefert das vornehmste Element der Entwicklungsgeschichte moderner Kunst. Es ist rein physiologischer Art, insofern als ohne weiteres einleuchtet, dass bei gleicher Künstlerschaft ein auf Farben gestelltes Bild stärker und weiter wirkt, als ein auf Tönen gebautes. Es ist psychologischer Art, insofern, als die Methode des Koloristen der notwendig schnellen Gestaltungsart unserer modernen Kunst besser, als die andere, entspricht. Wenn die Furcht vor dem Materialismus die physiologische Hypothese mit Recht nur mit großen Reserven gelten lässt, die psychologische Seite wird schon durch die Historie bestätigt. Derselben Entwicklung, der Rembrandt seinen Gipfel verdankt, schuldet die moderne Malerei ihren Fortschritt. Für einen so sehr der Synthese zuneigenden Künstler wie van Gogh nun gar, dem das, was er gesund in der Kunst nannte, immer nur das Einfache war, mußte die Neuerung unentbehrlich werden.

Die Erkenntnis war leichter, als den Weg zum Ziel zu finden. Nicht dadurch, dass man auf die Palette statt Braun und Grau reine Farben nahm, war das Neue zu gewinnen. Die Form, die er als Endresultat ahnte, einfacher und mächtiger, als alles, was er bisher gemacht hatte, war nur mittels ungemein komplizierter Entwicklungsprozesse erreichbar. Wie sich der Schüler, um einer neuen Sprache mächtig zu werden, die Elemente der Grammatik zurechtlegt und mit den einfachsten Satzbildungen anfängt, so begann van Gogh mit mühsamer Analyse. Er war schlimmer daran, als andere Anfänger, da er sich vorher bereits viel weiter geglaubt hatte und daher fortwährend m die Versuchung geriet, über die Anfänge ungeduldig hinwegzugehen; besser, da er reifer war. Die Schwierigkeit lag in dem Mangel einer sicheren Syntax. Die gelungenen Beispiele, so viele es auch gab, verrieten nicht den für ihn geeigneten Weg, denn keiner seiner Vorgänger war in gleicher Lage gewesen. Er tat zunächst, was jeder getan hätte, und trat in eins der Pariser Ateliers ein, in denen man die Dinge lernt, die man vergessen muss, um zum Meister zu werden. Es war bei Cormon, den Lautrec das Jahr vorher verlassen hatte. Er hielt es nur ein paar Monate aus und verdankte Cormon lediglich das Zusammentreffen mit ein paar jungen Leuten, zu denen er in nähere Beziehungen trat. Von ihnen wurde ihm der junge Emile Bernard der liebste. Er fand in ihm den Vertrauten, den Zuhörer, wenn den Schweigsamen nach Aussprache verlangte, den Empfänger seiner Briefe. Um dieselbe Zeit oder kurz vorher mag er Gauguin kennen gelernt haben. Allen dreien stand dasselbe Ziel vor Augen. Sie sahen, dass vor ihnen die Impressionisten versucht hatten, sich mit Delacroix auseinanderzusetzen, und erkannten den mit so großem Talent und nicht geringerem Intellekt erschlossenen Weg, der bis zu Signac reicht.

12 Landhaus in der Provence (Zeichnung). 1888.

Damit war die gesuchte Syntax gegeben. Sie bereitete anfangs van Gogh große Schwierigkeiten. Seine ersten farbigen Bilder sind farblos im Künstlerischen, sie enthalten nichts Individuelles und sind eher grammatikalischen Exerzitien vergleichbar. Die Vorzüge der Teilungsmethode im Farbenauftrag, die Gauguin damals erfolgreich verwandte, leuchteten van Gogh ein, aber widersprachen allen Vorstellungen, die er sich bis dahin von der Malerei gemacht hatte. Wie Seurat in seinen ersten Bildern, applizierte er die Technik auf den Vorgang, statt den Vorgang aus der Technik heraus entstehen zu lassen. Aber mit unglaublicher Geschwindigkeit schritt er vorwärts. Seine ersten Landschaften, die den Anspruch auf Bilder machen können, stehen Gauguin nahe, der zweifellos dem Freunde mit seiner Erfahrung zu Hilfe kam. Sehr bald differenzierte sich sein Genre. Die dunstige Atmosphäre auf Gauguins Frühbildern, in denen sich Cézanne mit Pissarro traf, lag ihm nicht. Er trieb bald zu reineren Kontrasten und kann mit einer ganzen Anzahl von Landschaften als zu der Schule Seurats gehörig betrachtet werden, dem er noch später große Verehrung bewahrte. Seine Leidenschaft für die Flächendekoration der Japaner trug das ihrige dazu bei.

Aber er wäre nicht Holländer gewesen, hätte nicht Rembrandt und Hals vor Augen gehabt, wenn ihm das Undifferenzierte des Pinselstrichs auf die Dauer genügt hätte. Man glaubt wahrzunehmen, wie seine Flächen von Bild zu Bild lebendiger werden. Sie gleichen den Getreidefeldern des Südens, die über Nacht emporschießen. Schon malt er in Asnières ein paar Flusslandschaften, die den Impressionismus der Pariser in erstaunlicher Weise fortsetzen, von prickelnder Zeichnung und leuchtenden Farben. Sein ,,Quatorze juillet“ ist eine Schilderung der Atmosphäre von unnachahmlicher Feinheit. Bei Gauguins besten Landschaften derselben Zeit kommt man nie ganz über das Summarische der Behandlung und den Mangel an Tiefenwirkung hinweg. In van Gogh vereint sich mit der Zartheit eine Sicherheit der Organisation des Bildes, Straffheit der Zeichnung und der Palette, die schon die letzte Entwicklung ahnen lässt. Er erscheint in den besten Pariser Werken wie ein glücklicher Jüngling, still, sonnig, mehr zu Sisley etwa, als zu Monet, den er glühend verehrte, neigend, durchaus Lyriker. Neben solchen Landschaften kehren Reminiszenzen an die holländischen Jahre wieder. Er nimmt wieder das Stilleben vor. Es gibt ein gelbes Fruchtstück, datiert 1887, das neben den düsteren Kartoffelbildern wie ein nackter Kristall neben sanft getönten Gläsern wirkt, Blumenstücke, in denen sich ein französischer Barock zu monumentalen Formen steigert. In den beiden Porträts nach dem Pere Tanguy, dem einzigen Händler, der sich seiner damals annahm, und in dessen kleinem Laden in der Rue Clauzel er manche Stunde verbrachte, kommt das Robuste der holländischen Bauern wieder. Rodin besitzt die beste der beiden Fassungen. Vor einer Wand von japanischen Holzschnitten sitzt die stämmige Gestalt mit dem derben Gesicht. Die Regelmäßigkeit hat nicht mehr das Tendenziöse der Nuenener Bilder, die ohne Form zu wirken versuchten. Die starken Linien und Farben gehören so sicher zusammen, dass sie vermittelnder Füllsel nicht bedürfen. In den Selbstporträts der Pariser Tage wird der Drang nach dem Symbolischen noch nicht ganz vom Künstler absorbiert. In anderen Bildern trübt sich die Sicherheit der Koloristik. Es ist ein Hin- und Herwogen, von allen möglichen Tendenzen, eine Sturmund Drangperiode, die das, was andere in zehn Jahren durchmachen, auf Monate zusammendrängt. Er war nicht ganz zwei Jahre in Paris, vom Frühjahr 1886 bis Februar 1888, war als Outsider der Richtung der Mauve und Maris hingekommen und verließ es im Besitze der Geheimnisse aller großen Malerei, reif für ein großes Kunstwerk. Es bedurfte nur der äußeren Veranlassung, um es zum Vorschein zu bringen.

13 Sonnenblumen. 1888. (Neue Pinakothek, München.)

Die letzte Phase, seine größte, gleicht einer reinen Erscheinung der Natur. Der glühend Empfindende war in Paris bedächtig geworden und hatte sich zerlegt. Nun geht er in den Süden und lässt die Teile unter dem Brand der Sonne zusammenschweißen, wieder allem unter Bauern, zwischen Erde und Himmel, eine Frucht, die nur dem Humus und dem Licht ihre Reife verdankt. Und wieder möchte ich auf die wunderbare Norm weisen, die der Anormale bestätigt. So wächst jeder Große aus der Berührung der Welt mit seinem Selbst, saugt sich voll in der Stadt, wo allein die Werte zu Tausenden aufgespeichert werden, sackt ein, was er kann, erlebt so schnell, so intensiv, wie möglich, geht dann in die Einsamkeit und bringt allein vor der Natur seine Persönlichkeit zum Vorschein. Ob der eine am Boulevard bleibt, wie Delacroix, der andere nach Tahiti auswandert, wie Gauguin, der dritte zum Philister in der Provinz wird, wie Cezanne, oder Bauer, wie van Gogh: sie sind alle einsam in der größten Phase ihres Lebens, erleben nichts mehr von außen, nur noch von innen, und die äußeren Ereignisse treiben nur noch Variationen desselben Themas.

Gleichzeitig aber enthüllt sich in der neuen Heimat van Goghs das Anormale seines Schicksals. In der milden Atmosphäre stiller Straßen und Kanäle hatten seine erlauchten Vorfahren die Wunder ihrer Malerei geschaffen. Dem Erben war die von so vielen Geistern ausgesaugte Erde zu klein geworden. Die Liebe zur Schöpfung hatte ihm das Glück am Herde zersprengt. Er sucht die Welt, um neue Grenzpfähle zu pflanzen. Gerade das der Heimat Entgegengesetzte reizt seinen Eroberungsdrang. Paris war ihm Schule gewesen. Nun trug der Holländer seine Inbrunst in eine Natur, die ihm gleichsam den inneren Wert des soeben Gelernten offenbarte. Er ging nach Arles in die Provence, das romanische Wunderland Frankreichs, wo die Sonne der Erde die reine Farbe lässt und Menschen und Dinge noch so einfach und groß erscheinen, wie in der Zeit, da die Römer hier ihre Arenen bauten. Die Geste der Kunst in solchen Ländern ist leicht und gefällig, wie die Sprache der Südländer, und selbst, wo sie majestätisch wird, lässt sie noch den Hauch von Lässigkeit wohlig gewärmter Glieder merken. Nichts von dem Ernst unserer Zone, nichts von dem Zerklüfteten, das von den Gotikern bis zu den Modernen die Bilder kennzeichnet, nichts von der Konzentration im Drama. Die Tragödie, die bei uns in dem Schrei, der den Nebel zerteilt, ausklingt, löst sich dort noch in sanften Rhythmen. Es ist, als brauche die Kunst in unseren Breiten stärkere Anspannung, gleichwie unsere Erde härtere Arbeit verlangt.

Im Besitz aller durch die minutiöse Läuterung gedoppelten Kräfte griff van Gogh das neue Thema an. Mit der Vehemenz eines Franz Hals, mit einer Kraft von jener Art, die Rembrandt erlaubte, seine dunkelsten Töne zu Flammen aufzurühren, stürzte er sich auf die glutende Pracht des Landes: Feuer zum Feuer. Man hat das Gefühl, als sei zum erstenmal ein Nordländer in den Süden gekommen und habe sich dabei gewaltsam verwandelt, das Innerste nach außen kehrend, sich aller Hemmnisse entäußernd, die ihn belasteten und die ihn schützten. Ein Naturereignis ging vor sich. Tragisch, weil die Zerstörung selbstverständliche Folge war. Schön trotz aller Details, die wir von dem dem Ende zuhastenden Schicksal des Menschen wissen, erhebend, wie die Glorie, die aus der Feuersbrunst über die Schreie der Unglücklichen emporsteigend die Blicke der Zuschauer weidet.

14 Olivenhain 1888. Folkwang-Museum Hagen.

15 Rast der Gaukler, 1888 (früher Sammlung Fahre, Paris).

Alle großen Kunstwerke sind Trophäen siegreicher Kämpfe. Auch die Stillen, auch die Gelassenen, zu denen man sich niederneigt, wie zu der verstohlenen Pracht sanfter Blumen. Aus jedem glimmt das Mysterium einer Seele, die sich aus dem Schmutz und dem Widerstreit tausender Elemente zur Blüte entfaltet. Aus van Goghs Arleser Bildern brennt der Kampf deutlicher, zuweilen mit betäubendem Getöse. Unter dem sengenden Himmel wurden seine Bilder zu Flammen. Die Leidenschaft eines Menschen, der sein Leben lang nichts Besseres kannte, als sich hinzugeben, sah hier das Schöne, wie eine greifbare Sache, die man nur aufzuraffen brauchte. Er kam sich wie der Landmann im Märchen vor, dem ebensoviel neue Halme wachsen, wie er niedermäht, und er mähte, solange er sich auf den Füßen halten konnte. Schaffen, schaffen — ,,schnell, schnell, schnell und in Hast, wie der Schnitter, der schweigend in der Sonnenglut nur an das Mähen denkt“.*)

Er malte seine Bilder nicht, er stieß sie aus. Man kann annehmen, dass in der Zeit in Arles, also vom Februar 1888 bis Mai 1889, mehrere Hundert entstanden sind. Was Gauthier von Delacroix schrieb, dass er eine Sonne im Kopf und einen Orkan im Herzen trug, gilt von van Gogh im wörtlichen Sinne. Es war schauerlich anzusehen, wie er malte: ein Exzess, bei dem die Farbe wie Blut herumspritzte. Er fühlte sich nicht dabei, war eins mit dem Element, das er darstellte, malte sich selbst in den lodernden Wolken, in denen tausend Sonnen der Erde Zerstörung drohen, in den entsetzt zum Himmel aufschreienden Bäumen, in der schrecklichen Weite seiner Ebenen.

Alles das wäre nichts, wenn es nur die krampfartige Empfindung schilderte, aus der es entstand. Aber das Schreckliche dieser Bilder ist dem Wirken des aufgeregten Elements vergleichbar, das auch in der wildesten Empörung die Schönheit bewahrt. Die Woge, die den Schiffbrüchigen schreckt, beschreibt eine göttliche Kurve, und selbst das entsetzte Gesicht des Unglücklichen, der sich an die Planke klammert, wirkt harmonisch in diesem Taumel der Wasser. So ordnen sich in den Bildern van Goghs, die ein Paroxysmus der Naturerfassung entstehen ließ, die fragmentarischen Teile zu einem Gleichklang von Farben und Linien, denen die Erregung des Schaffenden nur die Stärke der Richtung, das Sichere und ganz und gar Sachliche der Gestaltung zuweist. Die Wildheit wird Dekoration.

[i]*) Leclercq zitiert in dem Katalog! ,,Ich habe von Zeit zu Zeit eine furchtbare Klarheit, wenn die Natur so schön ist, wie in diesen Tagen; dann fühle ich mich selbst nicht mehr und das Bild kommt wie in einem Traum“.

16 Gefängnishof. 1887. (Sammlung Morosoff, Moskau.)

Man kann bei van Gogh in einem Bild deren viele entdecken. Seine Pinselstriche geben nicht nur die Dinge, die sich von weitem mit so elementarer Kraft dem Auge aufdrängen, sondern sie setzen sich untereinander zu einem merkwürdigen Spiel zusammen, das vielartige, freie Ornamente bildet und sowohl die Hintergründe geheimnisvoll belebt, wie den Dingen, die sich davor in scharf gehauenen Konturen abheben, eine seltene Pracht der Materie verleiht. Es ist natürlich im Grunde nichts anderes als eine Entwicklung des Korns, das die Qualität jedes Malgrundes ausmacht; eine besondere Struktur des Pinselstrichs, also die Entwicklung des Manuellen in der Pinselführung, das die Venezianer begonnen haben und das die neuere Malerei von der der Primitiven scheidet; was wir, abgesehen von Farbe und der Komposition im vulgären Sinne, an Tizian und Tintoretto, an Rubens und Watteau, an Delacroix und an Manet lieben und auf das die meisten Heutigen ihre ganze Kunst aufbauen. Aber van Gogh macht ein Mittel daraus, das weit entscheidender als alle anderen Elemente die Art seiner Bilder bestimmt. Er stilisiert damit bewusster als seine Vorgänger, schematisch wie Seurat, aber mit viel reicheren Variationen, konzentriert damit den Stoff zu einem Farbenextrakt aller möglichen Materialien. Nichts liegt weniger in seiner Absicht, als das Auge zu täuschen; keine Modellierung verlockt, an etwas Körperliches zu glauben. Das Bild bleibt stets eine Fläche wie ein Gobelin, aber es wird so reich wie es nie ein Gewebe sein kann, und sei es aus Gold und Steinen gewirkt, und der Reichtum ist so organisch, dass er wie Natur wirkt. Seine Koloristik lässt sich an den Fingern einer Hand abzählen. Was für Velasquez das Weiß, Grau, Rosa, Schwarz, für Vermeer das Zitronengelb, das bleiche Blau und das Perlgrau bedeuten, sind für ihn Preußischblau, reines Gelb bis Orange, Smaragd und Veronesegrün und Rot.*) Das Komplementärproblem hatte er sozusagen in der Hand, nicht im Kopf; es war für ihn nicht entscheidend. Er riskierte die gefährlichsten Kombinationen, setzte ein knallig helles Preußischblau neben das süßeste Rot, aber wählte die Quantitäten so sicher, goss z. B. um die eben genannte Kombination eine solche Masse von gelben und tiefgrünen Tönen, dass das Gewagteste wie das Natürlichste erscheint. Nie wandte er Blau an, ohne es zu Gelb, nie ein leuchtendes Rot, ohne es zu Orange zu stellen. Das Bild der Sammlung Aghion, die Allee mit den Römergräbern in Arles ist ein bezeichnendes Beispiel. In zwei mächtigen Baumreihen, die vorn auf Blau stehen, hinten in den von der Perspektive verengten rein gelben Himmel laufen, rieseln Ströme von Orange, mit Rot getönt, und bilden auf dem Boden tief blutrote Lachen. Es ist wie ein riesiger Kampf von Farben, die als solche eine fast gegenständliche Bedeutung annehmen, so tief überzeugt ihre Verwendung.“**)

*) Er bestellt von Arles bei seinem Bruder: „Drei Chromgelb (Orange, reines Gelb, Zitronengelb), Preußischblau, Smaragdgrün, Krapplack, Veronesegrün, la mine orange; alles dies gibt's nicht auf der Palette der holländischen Maler Maris, Mauve und Israels. Nur auf der Delacroix' findet es sich“. In anderen Briefen finden sich Hymnen auf seine Lieblingsfarbe, das Gelb.

**) Man lese weiter unten (S. 48) in der Fußnote nach, was er selbst über seinen Farbensymbolismus geschrieben hat.

Man muss van Gogh besitzen, um das Relative aller modernen Farbentheorien zu erkennen und sich vor allem über die ganz unergründlichen Gesetze der quantitativen Verteilung der Farbenmassen klar zu werden. Man möchte, grob gesprochen, fast annehmen, dass es mehr auf die Masse der Farbe, die zu einer oder mehreren anderen steht, ankommt, als auf die Wahl der Farbe, und dahinter versteckt sich wiederum nur die alte Bedeutung der Komposition im Bilde. In dem ,,bon Samantain“, einem seiner farbenreichsten Gemälde, für das die Lithographie Delacroix' als freie Vorlage diente, ist die Dominante, zu der alle Farben des Bildes in Beziehung gebracht werden, ein preußisches Blau. Sie beginnt in dem Hintergrund, der in nuce alle Elemente enthält, die in der dramatischen Gruppe zu stärksten Kontrasten gelangen. Vorwiegend sind im Hintergrund die stark mit Weiß, zuweilen mit Rosa, Hellgrün und nach links zu mit Dunkelorange bereicherten hellblauen Töne, die auch die gleichzeitigen Ravinbilder von Arles auszeichnen. Die Konturen der Berge heben sich koloristisch in äußerst feinen Differenzen nach Hellrosa und — bei dem obersten dreieckigen Ausschnitt — nach van Goghs geliebtem Wassergrün ab und werden von gewellten Pinselstrichen vollzogen, die der Richtung der Flächenstriche den deutlichen Akzent geben. Die Gruppe wird von der durch Laque de garance. Weiß und Blau erzielten, etwas rostartigen, aber glänzenden Farbe des Maultiers, von dem Preußischblau in dem Kleid des Kranken und vom Orange des Samariters gebildet. Aber diese langweiligen Bezeichnungen vermögen trotz der guten Abbildung nicht mal einen vagen Begriff dieses Reichtums hervorzurufen. Zumal das Tier, dessen merkwürdig tiefe Farbe sozusagen das ganze Bild trägt, spottet der Beschreibung. Es bildet einen mysteriösen Grundton zu der noch mysteriöseren Farbe des Fleisches des Kranken und der dunkleren Haut des Samariters. Wundervoll steigert sich das Blau von dem Hintergrund nach dem Vordergrund, also von oben nach unten, am tiefsten in den Hosen des Samariters, wo es mit dem Orange des Oberkleides und den grünlich gelben Tönen der Beine zu den stärksten Akkorden zusammenklingt. Nach der anderen Seite steht das Orange auf der durch starke, hellgrüne Spritzer auf verschwindendem Blau geschaffenen Wiese. Hier schlängelt sich das Hellrosa des Weges in die Berge hinein, kehrt vorn im Boden, oben bei dem wassergrünen Ausschnitt der Berge und am stärksten in dem Rande der Kopfbekleidung des Samariters wieder, wo es von dem fahlen Fleischton zu dem isolierten, tiefroten Mittelpunkt des Fez hinleitet, der wie ein glühender Rubin als Auge des Bildes leuchtet.

Van Goghs Wirtschaften mit der farbigen Fläche ist geeignet, die Lehre der Japaner, die der Gegenwart vielseitig dient, zu vertiefen. Er ergänzt, was Degas und Lautrec dem Import zufügten, und hält stets das goldene Prinzip der Vereinfachung vor Augen. Gleichzeitig steigt die Pracht über jede ]e erreichte Wirkung des Staffeleibildes hinaus. Der Ravin, die Schilderung einer merkwürdigen Felsschluchtenbildung bei Arles von rauschender blauer Tonfülle, ist eine Materialvorlage unschätzbaren Wertes. Die Natur scheint nur benützt, um durch eine zufällige anormale Häufung starker Linien, die in immer neue Flächen verschwinden, den Reichtum des Teppichhaften zu vergrößern. Wenn es gelänge, solche Werke auf große Flächen zu übertragen und sie dauerhaft zu machen, könnte man sich fast der Illusion hingeben, ein Dekorationsmittel gewonnen zu haben, das den Mosaiken der Alten gleichkommt und mit der Pracht die Distinktion des Gobelins vereint.

17 Der barmherzige Samariter. 1888. Gemalt nach der Lithographie nach Delacroix' gleichnamigem Gemälde.

Natürlich wird hier, wo sich die Eigenart van Goghs am konsequentesten äußerst, gleichzeitig ihre Grenze deutlich. In manchen Gemälden der letzten Zeit tritt das Schema zu unverhohlen zutag'e, um nicht in uns ein Gefühl von Leere entstehen zu lassen, das sich dem Bann der starken Linien und Farben entzieht. Die Erinnerung an ein Frauenantlitz Renoirs, an ein Blumenstück Manets vollbringt dann die wohltätige Revision unserer Schätzung und zeigt mit einem Schlag die Berechtigung, mit der diese Künstler altmeisterlich genannt werden. Wir erkennen das Opfer der Entwicklung, nachdem wir uns über den Gewinn gefreut haben. Die Vollkommenheit jener großen Meister ist schwerer zu übersehen als van Goghs Gestaltung; sie umfasst reichere Gebiete und beglückt tiefere Seiten unseres Wesens. Ihr Stil war eine reich modulierte Sprache, unbeschränkt in der Auswahl der Empfindungen, die sie wiedergab, frei von allem Zwang. Van Goghs Stil ist der Notbehelf des Isolierten und steht auf dürftigeren Konventionen. Seine Sphäre nähert sich der äußersten Peripherie des Malerischen und flutet schon ins Kunstgewerbliche hinüber. Nur enthält der Notbehelf keine flauen Werte. Er ist arm, aber durchaus echt. Der Kompromiss, wenn davon gesprochen werden kann, ist die qualvolle Sehnsucht eines ganz reinen Menschen nach unzweideutigen Formen seines Ideals, keine Gedankenblässe, kein Verzicht auf Läuterung der Instinkte. Und wie vorsichtig der Begriff des Kunstgewerblichen, der hier gestreift wurde, zu verstehen ist, geht aus jedem Vergleich mit den Stilisten unserer Tage hervor. Selbst wenn man die Begabtesten unter ihnen nimmt, wächst van Gogh sofort in unerreichbare Höhe. Denkt man an die kümmerlichen Stilversuche, von denen er selbst in seinen früheren Zeichnungen ausging, so scheint die durchlaufene Bahn immer reichere Gebiete zu erschließen. Das Wunderbare ist, dass selbst in den ganz ornamental wirkenden Bildern die unmittelbare Beziehung zur Natur erhalten bleibt, dass wir da, wo das Wirkende nur auf einer Kombination von Farben und Arabesken zu beruhen scheint, immer noch von der die Materie gewaltig durchdringenden persönlichen Anschauung des Künstlers getroffen werden. Und wenn sich dieser unserem Empfinden unentbehrliche Eindruck zuweilen auf Gebilde beruft, die im Vergleich zu den Werken der großen Vorgänger van Goghs wie Rudimente erscheinen: die Macht des reinen Instinkts, der sie entstehen ließ, reißt uns über alle Lücken fort.

18 Le Ravin, Ende 1889.

19 Stillleben mit Kaffeeservice. 1888. Sammlung Sternheim, La Hulpe (Brüssel).

20 Bauer (Zeichnung). 1888.

21 Schnitter im Feld. 1889

22 Bildnis eines jungen Mannes mit Mütze. 1888 (Sammlung Reber, Barmen.)

Van Goghs relative Einseitigkeit rührt von der Bewusstheit des Menschen her, dem seine Kunst nur Mittel war, nicht vollkommen zum Zweck wurde. Schon aus diesem Grunde tut man ihm unrecht, wenn man dem Pathologischen seiner Existenz eine besondere Bedeutung für den Kunstwert der Leistung zuweist. Dass der Mensch wahnsinnig war, als er seine herrlichsten Bilder schuf, sagt von seiner Kunst nicht mehr, als von Delacroix die Tatsache, dass dieser zuweilen an Magenbeschwerden litt, oder von Géricault, dass er sich ein Bein brach. Dass sein Wahnsinn den Menschen bestimmte, ist selbstverständlich. Es war der Entgelt für seinen Reichtum, die Auslösung nach einer unverhältnismäßig starken Konzentration. Daraus auf einen Wahnsinn des Künstlers als solchen zu schließen, ist ungefähr derselbe gegenstandslose Unsinn, wie wenn man einen Maler frommer Bilder fromm oder den von Verbrecherszenen verbrecherisch nennt. Bedürfte es eines Beweises für die Bewusstheit des Schaffenden, so brauchte man nur an seine Briefe aus dem Irrenhause zu erinnern. Er spricht von seiner Krankheit mit derselben Sachlichkeit, mit der jemand ein körperliches Gebrechen konstatiert, und entwickelt gleichzeitig Ideen über seine Malerei, die zu den tiefsten Dingen gehören, die je über Kunst geschrieben wurden.

Vincent van Goghs Anschauung wird von Anfang an von einem tiefgehenden Sozialismus bestimmt. Man denke an keine enge Formel, nicht an die blöde Theorie, zu der sich Proudhons großer Freund Courbet hergab, auch nicht an die dürftige Lehre der englischen Volksbeglücker à la Morris und Crane, die ach so weit vom Schuss sind, auch nicht an die Armeleutemalerei, die in Deutschland zur Erbauung der Gefühlvollen betrieben wurde. Was sich van Gogh darunter dachte, war die nackte Tat eines schönen Menschen: Mitteilen! Nichts ist merkwürdiger, als dass dieser in jedem Schritt Persönliche, der alles aufs Spiel setzte, um dem eigenen Instinkt zu folgen, aus einer Seele heraus schuf, in der für den Ehrgeiz des Artisten kein Platz war. Als junger Mensch war er Kunsthändler gewesen. Nicht der merkantile Instinkt hatte ihn getrieben, sondern die Lust, zwischen schönen Dingen zu stecken und zwischen den Menschen, die sie machen. Ihnen wollte er helfen und den mit Blindheit Geschlagenen die Augen öffnen, dass alle teilnehmen könnten am Heil der Menschheit. Dann, als ihm das Klägliche der Rolle aufging und er einsah, dass tätigeres Eingreifen not tat, war er Lehrer geworden und hatte sich 1876 in England einen Kreis von Schülern gesucht. Immer noch schien es ihm zu wenig. Dann brachte ihn der Durst nach einem weiteren Wirkungskreis auf den Beruf seines Vaters. Er wurde Geistlicher, wollte Prediger werden. Der theologische Formelkram verleidete ihm die Sache. Er ging 1880 als Laienprediger zu den Bergleuten in das Borinage. Dort war ihm endlich, als er merkte, dass oen Menschen in ihrer Bedrücktheit die Worte, Worte blieben, sein wahrer Beruf aufgegangen. Auf diesem Umweg kam der Künstler zustande.

Diese Genesis ist von dem fertigen Meister nicht wegzudenken. Er blieb, was er von Anfang war: der Mensch, der sich mitteilen wollte. Wunderbarer, als es ein Dichter ersinnen könnte, erfüllte er sein Geschick. Es ist, als habe ein Einziger den Vorwurf gegen den Egoismus unserer ganzen Epoche gefühlt und sich hingegeben, ganz wie einer jener großen Märtyrer, deren Geschicke uns aus fernen Zelten überliefert werden. Grandios in dem Unzeitgemäßen, grandios in dem ganz Zeitgemäßen, in der Wahl seines Heldentums. Alles und nichts verriet in ihm den Künstler; alles, weil er das heilige Feuer m sich trug, ein Äußerungsbedürfnis ganz elementarer Art; nichts, weil ihm durchaus nicht die Malerei als angeborene Offenbarung dieses Triebs erschien. Er hatte den Stoff, aus dem zu früheren Zeiten die großen Menschheitsbeglücker gemacht wurden, war ein Idealist, der sich aus Sehnsucht nach Menschen verzehrte und der, wo und wie immer, unendlich viel Gutes gewollt hätte. ,,Christus“, schrieb er einmal, „war der größte Künstler, weil er unsterbliche Menschen gemacht hat, keine Kunstwerke, weil seine Worte, die er als Grandseigneur niederzuschreiben verschmähte, besser als es Marmor und Bilder vermögen, die ungeheure Kraft auf die anderen gewannen; weil er wusste, dass sie noch bleiben würden, wenn die Formen der Welt, in denen er lebte, längst vergangen wären.“ Dann steckt der ganze van Gogh. Mehr als an die Kunst glaubte er an eine reine Schöpferkraft, den Menschen gegeben, um andere Menschen zu beglücken, eine Kraft, die nicht den Einzelnen treibt, zu seiner Eitelkeit seiner Kunst zu leben, 'sondern die ihn anhält, sich für andere hinzugeben; eine beseligende Kraft, für die es sich lohnt, das schwere Dasein eines großen Künstlers zu ertragen. Er klagt wiederholt seinem Bruder, dass er sich nicht Künstler genug fühle, um nicht schmerzlich zu entbehren, dass Statuen und Gemälde keine lebendigen Wesen wären. Es sei niederdrückend, zu denken, ,,dass man mit weniger Kosten statt Kunst Leben hätte schaffen können“. Der Ausspruch ist voll von Tragik. Jeder Große, der sich wie van Gogh einem Ideal opfert und, wenn er es endlich vor sich sieht, erkennt, dass er in seiner höchsten Not, im höchsten Glück allein ist, den Anblick zu genießen, kann dasselbe vom eigenen Schicksal sagen.

23 Arleserin. 1888. (Sammlung Durieux-Cassirer, Berlin)

24 Bildnis des Frl. Cachet. 1890.

25 Stillleben. 1888. Sammlung Frau A. G. Kroller, Haag

Ein Primitiver in dem Sinne, mit dem heute viel gespielt wird, von einer Überzeugung, die ganz allein steht, war van Gogh. Er dachte an Volkskunst, aber nicht, um dem Volke etwas vorzuspielen. Er hat den Ernst Millets von aller Sentimentalität befreit, die Sachlichkeit reiner, das Pathos glaubhafter und gewaltiger gemacht. Das verborgen Griechische der Milletschen Bleistiftzeichnungen ist bei ihm einem hünenhaften Instinkt gewichen. Er hat gar nichts Klassisches, sondern erinnert an die uralten Steinmetze, deren Figuren zerklüfteten Gebirgen gleichen. Seine Gesichter scheinen mit stumpfen Messern in hartes Holz gekerbt, und das Wunderbare daran ist, dass das Barbarische nicht hemmt, sondern bereichert. Ergreifende Bildnisse der Menschheit schwebten ihm vor. Bilder wie die ,,Berceuse“ sollten nicht für Amateurs, sondern für derbere Leute sein, und es gehörte zu seinen allzu natürlichen Enttäuschungen, dass sich kein Bauer zu den Sitzungen hergeben wollte.*)

*) Emile Bernard zitiert in „Die Menschen von Heute“ (Les Hommes d'Aujourdhui, 8. Band No. 390) die Stelle eines Briefes über die ,,Wiegenfrau“ (Berceuse): Nachts, auf dem Meer, sehen die Fischer auf dem Vorderteil ihres Bootes eine geheimnisvolle Frau, deren Anblick sie nicht schreckt, denn es ist die Wiegenfrau, sie, die die Korbwiege, m der sie als kleine Bälge wimmerten, schaukelte, und die nun beim Schaukeln dieser großen bretternen Wiege Kinderlieder singt, die Lieder, die uns Ruhe bringen und über die Härten des Lebens trösten.

Bernard schreibt, dass v. G. die Berceuse in der Absicht malte, sie in Marseille oder Saintes-Maries in einer Matrosenschänke aufzuhängen. Zwei große Sonnen sollten links und rechts davon hängen, in deren starkem Gelb die Allmacht der Liebe symbolisiert würde.

Man fühlt in diesen Poesien den Geist Zolas, dessen symbolische Art van Gogh stärker als alle anderen Dichter seiner Zeit bewegte. In dem schon oben zitierten schönen Brief aus Arles, aus dem Jahre 88 (in ,,Van Nu en Straks“ publiziert) ließ er sich über seinen Symbolismus aus: Statt zu versuchen, das ganz genau nachzubilden, was ich vor Augen habe, benutze ich die Farbe viel willkürlicher, um mich kräftig ausdrücken zu können. Doch das ist nur eine Art Theorie, ich will dir lieber gleich ein Beispiel sagen, wie ich es meine: Ich möchte das Porträt eines befreundeten Künstlers malen, der große Träume träumt, der arbeitet wie die Nachtigall singt, weil es so seine Natur ist. Der Mann soll blond sein. Ich möchte in das Bild die Liebe legen, die ich für ihn fühle. Ich werde ihn also aufs Geratewohl so treu wie möglich malen — um einen Anfang zu machen. Aber das Bild ist damit noch nicht vollendet. Um es zu vollenden, fange ich an, ganz frei zu kolorieren. Ich übertreibe das Blond der Haare, gelange zu Orangetönen, zu Chromgelb, zu blassem Zitronengelb. Hinter das Haupt male ich, statt der banalen Wand der ärmlichen Wohnung, das Unendliche, ich mache einen einfachen Hintergrund in reichstem Blau, so intensiv ich s nur herstellen kann, und durch diese einfache Kombination erhält das blonde Haupt, das leuchtend auf diesem reichen blauen Hintergrund steht, einen mysteriösen Effekt wie der Stern im tiefen Azur.

Gleichermaßen verfuhr ich auch bei dem Porträt des Bauern, aber ich setzte den Kerl, den ich zu malen hatte, in die volle Mittagssonne, in die Glut der Erntezeit. Daher dies leuchtende Orange wie glühendes Eisen, daher das Altgoldschimmern im Schatten. Ach, mein Lieber! Die guten Leute werden m dieser Übertreibung nur eine Karikatur sehen. Aber was macht uns das? Wir haben ,,la Terre „ und ,,Germinal ' gelesen, und wenn wir einen Bauern malen, möchten wir zeigen, dass diese Lektüre uns in Fleisch und Blut übergegangen ist.

In jeder Phase seines kurzen Lebens differenziert sich sein Sozialismus, wird breiter, mächtiger, dringt tiefer. Sein Besitz galt in einem Umfange dem Ideal und wurde so naiv geboten, dass wir vor einem schöpferisch gewordenen Aljoscha Dostojewskis zu stehen meinen. Nicht das Atom des eigenen Vorteils, wie es sich in mildester Form im Bewusstsein der Originalität ausdrückt, schmälerte die Reinheit seiner Gesinnung. Das Individuelle erstieg in ihm die göttliche Höhe antiker Empfindung, wo es nur als Unbewusstes existiert. Er nahm von anderen und schenkte anderen, als gäbe es in seinem Bereich kein erklügeltes Recht auf Eigentum. Was jeder besaß, war Teil an dem Göttlichen, das in ungemessenen Schätzen vor aller Blicken dalag. So kam es, dass er das, was einer engen Auffassung als Erfindung erscheint, nicht als eine Sonderheit für sich beanspruchte. Er hat nicht nur in der ersten Zeit, sondern namentlich in den zwei Jahren seiner Blüte, als ihm alles gelang, was er berührte, mit wahrer Wonne nach einfachsten Motiven geschaffen. Ein weiser Selbsterhaltungstrieb sprach dabei mit. Er fürchtete sich vor seinem Dämon. Die Phantasie trieb ihn ins Ungemessene, sobald er sich ihr ganz überließ, und überlieferte ihn der Krankheit. Darum trachtete er, sie durch die Beschränkung des äußeren Rahmens festzulegen. Sein Ideal wäre — nach seinem eigenen Geständnis — gewesen, Heiligenbilder zu malen. ..Hätte ich Kraft genug gehabt, so hätte ich heilige Männer und Frauen nach der Natur gemalt, die wie aus vergangener Zeit erschienen wären; es wären Bürger von heute gewesen, die aber trotzdem im Zusammenhang mit den ganz primitiven Christen gestanden hätten. — Doch das hätte mich zu sehr erregt. Ich würde daran zugrunde gehen. Aber später, später werde ich vielleicht einen neuen Versuch machen . . . An all das darf ich aber nicht denken, ich muß schaffen, und wären es auch nur Kohl- und Salatstudien, um ruhig zu werden, und wenn ich Ruhe gefunden habe, dann . . . schaffen, wozu ich fähig bin.“

26 Arleserin 1888 (Sammlung v. Friedländer-Fould, Berlin).

27 Selbstbildnis. 1888

28 La Berceuse. 1888 (im Pariser Kunsthandel)

29 Die Trinker, nach Daumier, 1888 (Sammlung Aghion, Paris).

Er hielt sich an ein Stück einfachster Natur, nicht ohne sie zum Abbild seiner Seele zu machen, goss seine Inbrunst in Stillleben, die wie Ergüsse wirken, malte Landschaften ohne Menschen, in denen sich Dramen abspielten. Und wie die Natur, so wurden ihm die Bilder geliebter Meister, Delacroix, Daumier und zumal Millet, zum Halt im Taumel seiner Eingebungen. Vielleicht begreift man, dass es kein Mangel an Erfindungsgabe war, was ihn dazu trieb, dass es eher auf dem Entgegengesetzten, auf einem Überschuss an produktiven Kräften beruhte, die er nur dadurch bezwang, dass er ihnen die bestimmte Richtung einer fremden Form vorschrieb. Er hielt sich an die Kompositionen dieser Meister, und doch erscheinen sie in den Bildern, die aus dieser merkwürdigen Vereinigung hervorgingen, nur wie die Beete, in die er seine Blumen pflanzte. Er war nicht willkürlich in der Wahl. Man glaubt, Deiacroix besser zu kennen, obgleich man in van Goghs Samariter nach dem Bilde des Meisters einen echten van Gogh vor sich hat; man kommt Daumier in den berühmten Trinkern näher, die wie in einem Guss von van Gogh geschaffen erscheinen und tatsächlich nach der Vorlage entstanden; und in den Übertragungen der Milletschen Szenen wird der Reichtum der Armut leuchtend. So äußert sich der reale Wert jenes Sozialismus. Er beschränkt sich nicht auf die vergangenen Meister. Gauguin lieferte dem Freunde manche Zeichnung, die mit üppiger Vegetation bedeckt — stärker gegliedert, als sie Gauguin erdenken konnte — zurückkehrte. Zusammenarbeiten! sich mitteilen! ist das Motiv aller Briefe van Goghs. Er, der sich in jedem Werk bis auf den Grund seines Wesens erschöpfte, fand, dass ein Alleinstehender nichts Bleibendes zu schaffen vermöchte, und sehnte sich nach Werken, ,,die die Macht des Individuums übertreffen“. Oft bat er seine Freunde, zu ihm nach Arles zu kommen, um zusammen zu arbeiten. Der eine könnte dabei die Komposition übernehmen, der andere die Farbe. Er hat nie seine Bilder signiert. Wenn er seinen Vornamen auf eine Leinwand setzte, die er seinem Bruder oder einem Freunde gab, so war es wie die Unterschrift unter einem Briefe. Theodor, der jüngere von beiden, der mit rührender Liebe für den Lebensunterhalt Vincents sorgte, hatte Goupil langsam zu den Impressionisten gezwungen. Er veranstaltete Ausstellungen Pissarros, Monets, Renoirs und Seurats und trug nicht wenig zum Sieg der modernen Malerei bei. Beiden Brüdern schwebte die Gründung einer Assoziation von Künstlern vor, die in den großen Städten Frankreichs und des Auslandes die besten Werke der Gegenwart zeigen, den Anerkannten eine würdige Repräsentation geben und sie vor Ausnutzung schützen, den Unbekannten die Mittel verschaffen sollte, um leben und arbeiten zu können. Es fehlte immer nur der generöse Bankier, der die Gelder vorstreckte. Als der Schmerz über den Selbstmord Vincents den bereits schwer erschöpften Bruder auf das Krankenlager geworfen hatte, kam ihm eines Tages die beglückende Wahnidee, Vincent habe den großen Unbekannten gefunden, und sofort telegraphierte er nach Pouldu, wo Gauguin mit seinen Getreuen darbte, er möchte sofort nach Fans kommen, den Kontrakt zu unterzeichnen. Als Gauguin freudestrahlend nach Paris eilte, war Théo bereits dem Bruder zu dem großen Unbekannten gefolgt.

30 Millet. Der Sämann (Lithographie).

31 Der Sämann (nach Millet). 1888. (Sammlung Frau Cohen-Gosschalk, Amsterdam.)

32 Der Sämann (Zeichnung). 1888.

33 Nächtliche Stadt (Zeichnung). 1888.

34 Stadtgarten in Arles 1888. (Sammlung Gustav Fayet, Beziers [Herault]).

Sich stützen! Das war van Goghs Sozialismus. Dass der dazu riet, der stärkste der ganzen Generation war, der in sich die

Vincent van Gogh, Selbstbildnis 1889

Winter (Sammlung Ribbius Peletier, Utrecht). 1883/84.

Der Hirte (Sammlung Ribbius Peletier, Utrecht). 1883/84.

Blumenstrauß. 18S6. (Sammlung Frau Kommerzienrat Albert, Wiesbaden.)

De Aardappeleters (Kartoffelesser). 1885 Sammlung Frau Cohen-Gosschalk, Amsterdam

Brüder Le Nain, Bauernmahl. (Louvre, Paris.) Nach Originalaufnahme von Franz Hanfstaengl, München.

Sorrow (Lithographie, ohne den Vers Michelets). 1882.

Baumblüte. Arles. 1888. Sammlung Frau Cohen-Gosschalk, Amsterdam.

Getreidefeld und Zypressen. Arles. 1888. Sammlung Franz v. Mendelssohn, Berlin.

Die Ebene von Arles (Graf Kessler Weimar)

Landhaus in der Provence (Zeichnung). 1888.

Sonnenblumen. 1888. (Neue Pinakothek, München.)

Olivenhain 1888. Folkwang-Museum Hagen.

Rast der Gaukler, 1888 (früher Sammlung Fahre, Paris).

Gefängnishof. 1887. (Sammlung Morosoff, Moskau.)

Olivenbäume

Gogh Der barmherzige Samariter. Nach Delacroix

Le Ravin, Ende 1889.

Stillleben mit Kaffeeservice. 1888. Sammlung Sternheim, La Hulpe (Brüssel).

Bauer (Zeichnung). 1888.

Schnitter im Feld. 1889

Bildnis eines jungen Mannes mit Mütze. 1888 (Sammlung Reber, Barmen.)

Arleserin. 1888. (Sammlung Durieux-Cassirer, Berlin)

Bildnis des Frl. Cachet. 1890.

Stillleben. 1888. Sammlung Frau A. G. Kroller, Haag

Arleserin 1888 (Sammlung v. Friedländer-Fould, Berlin).

Selbstbildnis. 1888

La Berceuse. 1888 (im Pariser Kunsthandel)

Die Trinker, nach Daumier, 1888 (Sammlung Aghion, Paris).

Millet. Der Sämann (Lithographie).

Der Sämann (nach Millet). 1888. (Sammlung Frau Cohen-Gosschalk, Amsterdam.)

Der Sämann (Zeichnung). 1888.

Nächtliche Stadt (Zeichnung). 1888.

Stadtgarten in Arles 1888. (Sammlung Gustav Fayet, Beziers, Herault).

Garten Daubignys in Auvers. 1890. (Sammlung Frau Cohen-Gosschalk, Amsterdam.)

Olivenernte. 1888. Sammlung Fritz Noll, Brieg.

Mairie in Auvers. 14. Juli 1890. Sammlung Paul v. Mendelssohn-Bartholdy, Berlin.

Aus Auvers s Oise. 1890

Straße (Zeichnung).

Dorfstraße. 1890.

Auvers. 1890. Londoner Privatsammlung.

Heimkehr vom Felde. 1888. Folkwang-Museum. Hagen.

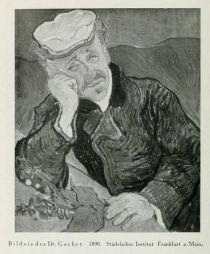

Bildnis des Dr. Gachet 1890. Städelsches Institut Frankfurt a/Main.

Bildnis des Dr. Gachet. Einzige Radierung van Goghs. 1890.

Mann mit Nelke. 1890. Sammlung Paul v. Mendelssohn-Bartholdy, Berlin.

Blumen 1889/90.

Flussquai mit Brücke. Zeichnung.

Gogh Ein Brief van Goghs