St. Petersburg 1852-1853

********************************

Ich eilte sofort nach St. Petersburg, wo ich die Leitung der königl. sächsischen Gesandtschaft als Geschäftsträger für ein Jahr übernehmen sollte.

Die Einfahrt auf der majestätischen Newa hat etwas Imposantes, wenn die goldenen Kuppeln der Isaakskirche hell durch den Morgennebel schimmern. Der erste Eindruck verschwindet jedoch bald, denn St. Petersburg trägt, oder trug damals, im Sommer wenigstens, trotz seiner großen aber öden Plätze und seiner endlosen, breiten aber menschenleeren Straßen im Vergleiche mit Paris und London das Gepräge einer Provinzialstadt. Man sieht diesem durch den Willen eines gewaltigen Herrschers aus grundlosen Moorästen emporgehobenen Häusermeere sofort an, dass Grund und Boden wie Menschenleben hier noch nicht denselben Wert haben als in älteren, naturwüchsigen Großstädten. Wie die improvisierten Zentralpunkte Australiens und Amerikas entbehrt die russische Residenz der geschichtlichen Weihe, und man begreift vollkommen, trotz allem, was Peter I. und Katharina II. für Petersburg getan, dass die Alt-Russen Moskau einzig und allein für die wahre Hauptstadt des Reiches halten.

Vierundzwanzig Stunden darauf hatte ich mein Beglaubigungsschreiben dem Vertreter des wie sein Kaiser selbst noch abwesenden Grafen Nesselrode übergeben, auch die nötigen Besuche bei den Mitgliedern des diplomatischen Corps und den anwesenden Notabilitäten abgestattet.

Ich machte unter anderem am Tage meiner Ankunft die Bekanntschaft einer Persönlichkeit, von welcher bald viel die Rede sein sollte. Es war dies der Marine-Minister und Generaladjutant des Kaisers, Fürst Menschikoff, ein hochgewachsener, stattlicher alter Herr von strammer, militärischer Haltung, ausnehmend höflich, um dessen Lippen jenes sarkastische Lächeln spielte, welches seine berühmten Bonmots zu begleiten pflegte. Der Fürst gehörte zu den wenigen, die das volle Vertrauen des Kaisers Nikolaus besaßen und ihm alles sagen durften. Freilich musste dies mit Vorsicht geschehen und die Pille der Wahrheit scherzend versüßt werden. Niemand verstand diese Kunst besser als Fürst Menschikoff.

So galt es einmal, den Kaiser auf die Unterschlagungen aufmerksam zu machen, welcher sich ein in hoher Gunst stehender General, der mit der obersten Leitung der Moskauer Eisenbahn betraut war, schuldig gemacht hatte. Menschikoff übernahm das undankbare Geschäft, dem Kaiser die Augen zu öffnen. Eines Sonntags, nach der Parade, erschien der Fürst in großer Uniform, mit allen seinen Orden geschmückt. Auf die Frage des Kaisers, woher er komme, erwiderte er: „Aus der Isaakskirche; da ist mir etwas ganz Wunderbares passiert. Ich trat in einen Beichtstuhl, um einem mir völlig unbekannten Popen meine Beichte abzulegen. „Die Absolution“, raunte mir der Unverschämte ins Ohr, „wird zu nichts nützen, wenn Sie mir nicht alle Ihre Sünden beichten. Sie sind ein großer Herr und haben wahrscheinlich noch ganz andere Dinge auf dem Gewissen. Bedenken Sie, dass, wenn Sie auch vor den Menschen straffrei ausgehen, Gott jeden Unterschleif sieht, den Sie begangen haben könnten.“ Ich brauche Ew. Majestät die Entrüstung nicht zu schildern, mit welcher ich diese Verdächtigung zurückgewiesen habe. Der Pope schüttelte den Kopf, erteilte mir aber doch die Absolution, und ich nahm das Abendmahl. Als ich später aus der Kirche an das Tageslicht trat, warf sich mein Beichtvater mir zu Füßen und stammelte händeringend: „Vergebung, Herr! In der Dunkelheit habe ich Sie für einen anderen gehalten; ich glaubte in Ihnen den General X. zu erkennen.“

„Was! Der auch?“ rief der Kaiser lachend. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, welche den Verdacht des Popen vollkommen bestätigte, und General X. verlor seinen einträglichen Posten.

Die Korruption in den höchsten Kreisen der Verwaltung war so offenkundig, dass man das Vertrauen begreift, welches Kaiser Nikolaus den wenigen schenkte, die reine Hände hatten. Zu diesen gehörten in erster Linie Menschikoff und Orloff.

Petersburg besaß damals weder Eisenbahnverbindungen mit dem Auslande noch den elektrischen Telegraphen. Das diplomatische Corps war daher von dem eigentlichen Weltverkehre abgeschnitten und auch sonst auf sich selbst angewiesen. Unter allen Vertretern der fremden Höfe galt der preußische Gesandte, Generalleutnant von Rochow, für den am besten unterrichteten und einflussreichsten. Er war, nachdem er im verflossenen Jahre der Wiedereröffnung des Bundestages beigewohnt und Herrn von Bismarck-Schönhausen als seinen Nachfolger in Frankfurt eingeführt hatte, wieder an den russischen Hof zurückgekehrt und galt dort für eine persona gratissima. Redselig, gutmütig, wenn auch ohne große staatsmännische Bedeutung, gehörte Rochow ganz der alten Schule an und hatte sich in die Ideen des Kaisers Nikolaus so eingelebt, dass dieser gern mit ihm plauderte, oft laut vor ihm dachte und ihm mehr Vertrauen schenkte als seinen eigenen Ministern. Oft ist es vorgekommen, dass, wenn der Kaiser dem preußischen Gesandten hochwichtige politische Entschließungen anvertraute, von welchen Graf Nesselrode keine Ahnung hatte, Rochow um die Erlaubnis bat, den Staatskanzler davon im Interesse der Sache unterrichten zu dürfen. Dieser wundersame Geschäftsgang ist bezeichnend für die Stellung, welche der leitende Minister in jener Zeit einnahm.

Der Vertraute des Kaisers Alexander I., der Freund Metternichs, der Mitunterzeichner der Wiener Verträge von 1815, der Staatsmann, der im Auslande für die Seele der russischen Politik galt, war in den Augen Nikolaus I. nichts als ein Tschinownik (Beamter), der sein Vertrauen nur insoweit besaß, als es für die Geschäfte erforderlich. Auch in der Gesellschaft konnten die angenehmen Formen und der hohe Dienstrang des Grafen nicht vergessen machen, dass er der Sohn eines Ausländers war und der orthodoxen griechischen Kirche nicht angehörte. Auf einem englischen Kriegsschiffe geboren, nach dem Ritus der anglikanischen Kirche getauft, hatte der Graf nie daran gedacht, seine Konfession zu wechseln, und verrichtete regelmäßig seine Andacht in der Kapelle der englischen Botschaft. Bei seinen Untergebenen war er sehr beliebt; im Dienste streng aber leutselig, legte er großen Wert auf klare und elegante Redaktion. Er war fest überzeugt, dass alle Kanzleien ihn um seinen getreuen Labensky — so hieß sein Chef-Redakteur — beneideten. Doch redigierte er selbst gern und verlor viel Zeit mit dem sorgfältigen Ausfeilen seiner Depeschen.

Seine Gewächshäuser auf den „Inseln“ versäumte er darum nicht, namentlich wenn die Kamelien blühten. Blumen und Musik waren seine Leidenschaft. Den Frauen blieb er bis in sein hohes Alter geneigt.

Eines Tages, als gerade die Kamelien blühten, saß der kleine Mann mit der großen Brille im Schlitten, als ein Feldjäger eintraf. Nesselrode nahm die Depeschen zu sich und ließ Labensky nachkommen. Als dieser in die Gewächshäuser eintrat, hatte der Kanzler die Berichte bereits gelesen, welche die erste Nachricht von der Pariser Februar-Revolution brachten. Er stand vor einer Gruppe hochroter Kamelien und sagte Labensky, auf die Blumen deutend: „So sieht es jetzt in Paris aus, die Republik ist proklamiert.“

Nesselrode rühmte sich, in seinem Gehirne Fächer zu haben, die er nach Belieben öffne und schließe; so konnte er alles vergessen, um seine volle Geisteskraft nur der gerade vorliegenden Frage zu widmen. Diese Gabe der Konzentration erleichterte es ihm, die Masse der ihm obliegenden großen und kleinen Geschäfte zu bewältigen. Wirkliche Genialität kann ihm kaum zugesprochen werden. Er produzierte keine Ideen, wusste aber die Gedanken anderer zu verwerten und klarzustellen. An gesundem Menschenverstande war ihm Metternich überlegen, wie Talleyrand diesem; doch möchte gerade in dieser Geistesgabe, wie in seiner zähen, unermüdlichen Arbeitskraft, das Geheimnis seiner langjährigen, unter drei Kaisern fortgesetzten Amtstätigkeit zu suchen sein.

Geschmeidig wusste er sich in die Umstände zu fügen, wie in die Launen der Herrscher. Dies erklärt die Widersprüche, die man hier und da in seinen Staatsschriften zu entdecken geglaubt hat. Er war unter Kaiser Alexander I. ein anderer als unter Kaiser Nikolaus, und wieder ein anderer unter dem zweiten Alexander. Seine große Geschäftskenntnis half ihm diese Widersprüche zu überbrücken. So sehr er von Natur Mann des Friedens und des Rechtes war, so stand doch seine Feder dem Monarchen immer zu Gebote, wenn es galt, Gewaltakte, die zu einem ihm selbst widerwärtigen Kriege führen konnten, als unabweislich darzustellen. Maßgebenden Einfluss besaß er kaum, wenigstens nicht unter Kaiser Nikolaus, vor dem er zitterte.

Nur unter einem solchen ersten Minister war die Stellung Rochows denkbar. Er verdankte dieselbe vornehmlich der Kaiserin. Die Tochter Friedrich Wilhelms III. war auf dem russischen Throne preußische Prinzessin geblieben. Die bedenkliche Bewegung, welche Kaiser Nikolaus bei seiner Thronbesteigung im Jahre 1825 bewältigen musste, hatte die Nerven der hohen Frau um so mehr erschüttert, als sie gerade damals ihren zweiten Sohn, den Großfürsten Constantin, unter dem Herzen trug. Diese erschütterten Nerven machten dem Kaiser fortwährend Sorge, und eine Erinnerung daran genügte, um Zornausbrüche zu mäßigen und übereilte Entschließungen hintanzuhalten, wenn — was seit 1848 häufig vorkam — die Haltung der preußischen Regierung sein Missfallen erregte.

Der homöopathische Arzt der Kaiserin, Dr. Mandt, welcher auch den Kaiser behandelte — nicht immer sachgemäß, wie seine Kollegen behaupteten, — diente als Mittelsperson zwischen dem preußischen Gesandten und dem Kaiser.

Noch sympathischer war dem Zaren der eben erst zum k. k. Gesandten ernannte frühere Flügeladjutant des Kaisers Franz Joseph, Graf Alexander Mensdorff-Pouilly , FML , derselbe, der nach Rechbergs Rücktritte das Ministerium des Auswärtigen übernehmen musste. Mensdorff, welchen Kaiser Nikolaus schon in Wien kennen gelernt, hatte dessen ganzes Herz durch das freimütige Geständnis gewonnen, er würde weit lieber in Kecskemet eine Kavallerie-Brigade kommandieren, als in Petersburg den Gesandten spielen, da er von der Politik gar nichts verstehe. Durch seine Mutter, Schwester des regierenden Herzogs von Coburg, des Königs Leopold und der Herzogin von Kent, war Mensdorff mit allen Höfen verwandt und wurde als Vetter der Großfürstin Constantin, einer Herzogin von Sachsen-Altenburg, fast wie ein Mitglied der kaiserlichen Familie behandelt. Man überschüttete ihn mit Artigkeiten, und die Gesellschaft wetteiferte mit dem Hofe, um dem neuen Günstlinge des Kaisers alle nur denkbaren Aufmerksamkeiten zu erweisen. Bei den Frauen, die sich wie auf Kommando in diesen beau ténébreux verliebten, hatte er höchstens einen Rivalen, den Tenor Mario, der in jener Zeit seine Stimme noch nicht verloren und die Russinnen bezauberte. Ohne sichtliche Anstrengung, und die kleinen Winkelzüge der alten diplomatischen Schule verschmähend, erreichte Graf Mensdorff durch die vornehme Ruhe seiner geraden, einfachen Natur mehr für Österreich, als ein älterer Geschäftsmann.

Der bedeutendste unter den Vertretern fremder Höfe war ohne Zweifel Sir George Hamilton Seymour, der englische Gesandte. Derselbe hatte Jahre lang den Vertrauensposten eines Privatsekretärs bei Lord Castlereagh, dem späteren Marquis of Londonderry, bekleidet und so Gelegenheit gehabt, im Foreign Office alle europäischen Angelegenheiten gründlich zu studieren. Von vornehmer Herkunft — der Marquis of Hertford ist Chef des Hauses Seymour — , war Sir Hamilton kurz nach dem tragischen Tode Londonderrys zum Gesandten befördert worden und hatte England in Florenz, Brüssel und Lissabon vertreten. In Florenz rettete er auf Bitten der Königin Hortense den Prinzen Louis Napoleon aus den Verlegenheiten, in welche der spätere Kaiser der Franzosen durch das Abenteuer von Forli geraten war. In Lissabon schützte er den Thron der Königin Maria da Gloria gegen die Aufständischen von Oporto, indem er dem englischen Admiral, der zufällig im Tajo lag, auf eigene Faust befahl, die unter Marquis de Loulé nach Lissabon segelnde Flottille der Rebellen, es koste was es wolle, von einer Landung abzuhalten. Der Admiral hatte die Schiffe der Insurgenten beschossen und letztere gefangen genommen. Sir Hamilton sandte einen Aviso mit der Meldung seiner eigenmächtigen Handlung nach London und legte zugleich, für den Fall, dass man sein Verfahren nicht billigen sollte, sein Entlassungsgesuch bei. Glücklicherweise blieb Lord Palmerston seiner Gewohnheit treu, nie einen Agenten zu desavouieren, und sandte Seymour anstatt seines Abschiedes das Großkreuz des Bath-Ordens. Man sieht, Sir Hamilton war kein Neuling, als ihn Kaiser Nikolaus in den ersten Monaten des Jahres 1853 mit jenen Eröffnungen überraschte, welche später so wesentlich dazu beitragen sollten, die öffentliche Meinung Englands für den Krimkrieg zu erregen. Eifrig und tätig, dabei ruhig und geschäftserfahren, war Seymour doch, nicht der Mann, einem Monarchen wie Kaiser Nikolaus zu imponieren.

Der französische Gesandte, General Castelbajac, mit einer Tochter des Herzogs von La Rochefoucauld vermählt, gehörte zu jenen eingeschobenen Militär-Diplomaten, deren Geschäftstakt oft manches zu wünschen übrig lässt. Man gab ihm Schuld, bei der ersten Parade, der er in der Suite des Kaisers beiwohnte, diesen, als man bei dem Palaste vorüberritt, in welchem der Kaiser Paul ermordet worden, mit der naiven Frage überrascht zu haben: „ N’est-ce pas là, Sire, que votre père a été assassiné?“ Nach Ausbruch der Orient-Krisis mag dieser General, der das „l’empire c'est la paix“ für bare Münze nahm, unwillkürlich viel dazu beigetragen haben, den Zaren in seinen Illusionen über die Unmöglichkeit der englisch-französischen Allianz zu bestärken. So erbat er sich eigens eine Audienz, um seine Glückwünsche zu dem russischen Siege bei Sinope darzubringen, ohne zu ahnen, dass dieser Sieg den Bruch mit den Westmächten unvermeidlich gemacht hatte.

Übrigens würde auch für einen gewiegteren Diplomaten die Aufgabe des französischen Gesandten eine sehr schwierige gewesen sein , wie ich aus einer vertraulichen Unterredung entnahm, in welcher mir General Rochow die Sachlage auseinandersetzte.

Der General begann damit, mir sein Herz auszuschütten über den wenige Monate vorher verstorbenen Fürsten Felix Schwarzenberg. Dass der preußische Gesandte diesen Staatsmann nicht liebte, konnte nicht überraschen. Es fiel mir jedoch auf, dass er ihn auch über das Grab hinaus mit so glühendem Hasse verfolgte. Ich forschte nach dem Grunde.

„Mein Gott.“ rief Rochow, „dass dieser Schwarzenberg uns in Deutschland um unsere Stellung beneidet und alles getan hat, um sie uns zu entreißen, das begreife ich. De mortuis nil nisi bene. Aber das war Einer! Und wir können Gott nur dafür danken, dass er uns von dieser Persönlichkeit befreit hat. Ich meinesteils kann ihm alles vergeben, nur Eins nicht: dass er, ein Fürst Schwarzenberg und ein erster Minister des Kaisers von Österreich, alle Traditionen seines Hofes und seines eigenen Hauses vergessen konnte, um für diesen Abenteurer von Straßburg und Boulogne zu schwärmen und das Prinzip der Legitimität mit Füssen zu treten.“

„Erlauben Sie mir, General“, fiel ich ein, „da gehen Sie doch wohl zu weit und scheinen nicht gut unterrichtet.“

„Nicht gut unterrichtet? Aber ums Himmels willen, ich habe ja das Schreiben gelesen, in welchem dieser Unglückliche kurz vor seinem Tode sein politisches Glaubensbekenntnis dem Grafen Nesselrode abgelegt hat, und notabene, das war keine Depesche, wie sie ein vielbeschäftigter Minister zuweilen unterschreibt, ohne sie gelesen zu haben; das war ein eigenhändiger Privatbrief, der einzige, den Nesselrode von ihm erhalten hat.“

Jetzt wusste ich, um was es sich handelte, so wenig ich auch die Aufregung meines Unterredners begriff.

Der k. k. Ministerpräsident hatte in diesem eigenhändigen geheimen Privatschreiben, welches im März 1852 expediert worden sein dürfte, zunächst seine Überzeugung ausgesprochen Louis Napoleon werde das Jahr (1852) nicht vorübergehen lassen, ohne die Kaiserwürde anzunehmen. Es sei daher geboten, sich, bevor dieses Ereignis eintrete, über die Haltung zu verständigen, welche die drei nordischen Höfe dem neuen französischen Imperator gegenüber zu beobachten haben würden.

„Die Verträge“, so ungefähr fuhr Fürst Schwarzenberg fort, „schlössen kategorisch jeden Bonaparte von dem Throne Frankreichs aus. Kraft dieser Verträge würden Österreich, Russland und Preußen vollkommen berechtigt sein, dem neuen Kaiser ihre Anerkennung zu versagen und Frankreich den Krieg zu erklären. Sei dies der Wille des Kaisers Nikolaus und des Königs von Preußen, so werde das immer Vertragstreue Österreich nicht zurückbleiben und eine Armee von 300.000 Mann seinen Alliierten vorläufig zur Verfügung stellen. Trage aber das russische Kabinett Bedenken, die Annahme der Kaiserkrone seitens Louis Napoleons zu einem casus belli zu machen, so sei zu wünschen, dass die Wiederholung des Fehlers vermieden werde, welchen man im Jahre 1830 durch die unfreundliche Anerkennung Louis Philippes begangen. Von einer dritten Restauration der Bourbonen könne man sich eine dauernde Wiederherstellung des legitimen Königsthrones kaum versprechen. Allerdings könne Heinrich V. mit fremden Bajonetten nach Paris zurückgeführt werden, aber dass er sich dort halten werde, sei nach den bisherigen Erfahrungen kaum anzunehmen. Jedenfalls habe der Erbe Napoleons I. noch mehr Chancen als der Erbe des heiligen Ludwig, in dem durchwühlten Lande die Monarchie wiederherzustellen. Wolle er dies, so werde er im eigenen Interesse genötigt sein, wie sein Oheim die Zügel der Regierung straff anzuspannen und Front gegen die Revolution zu machen. In diesem Punkte sei das Interesse der Mächte identisch mit dem seinigen. Wenn man ihn daher unter der conditio sine qua non seiner ausdrücklichen Unterwerfung unter die Verträge von 1815 und mit der bestimmten Versicherung, die drei Mächte würden jeden Eroberungsversuch als Kriegsfall auffassen, anerkenne, so müsse dies in zuvorkommender Weise geschehen, wolle man auf seine aufrichtige Mitwirkung gegen die Umsturzpartei rechnen können."

Russisches Kaiserpaar in historischen Kostümen

Volksleben in Petersburg

Russischer Geistlicher

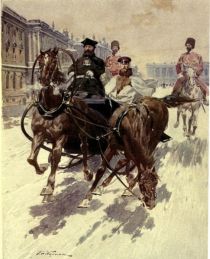

Pferdeschlitten

Russische Parlamentaria beim Verlassen der Duma

Das heutige Russland

Tscherkesse

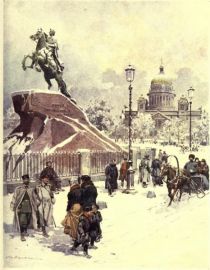

Reiterstandbild Peter I.

Im Schneesturm

Kosaken

Mutterliebe

Ganz privat - Teestunde am Samowar

Iwan der Schreckliche

Russicher Bauer in Wintertracht

Russisches Bauernmädchen

Eine Großrussin

Russischer Dorfmusikant

Auf dem Vieh- und Fleischmarkt in St. Petersburg

Kreml zu Moskau

An der Neva mit Blick auf den Winter-Palast

Eine Troika

Brennholztransport auf dem Ladoga-See. Im Hintergrund die Festung Schlüsselburg.

Drohsky-Fahrer bei der Teepause

Auf dem Weg zur Hinrichtung

Personentransport im Winter

Bauernhochzeit

Dostojewski, Fjodor Michailowitsch 1821-1881

Turgenew, Iwan Sergejewitsch 1818-1883