Muenchen - Der Bürger

Themenbereiche

Enthaltene Themen: München, Baiern, Bayern, Münchner, Stadtgeschichte, Land & Leute, Sitten und Bräuche, Mode, Geschäftswelt, Hab und Gute, Stadtleben, Typen, Luxusleben, Kunstverein, Hungerleider, Bavaria

Der Herr Maier oder Meier, der Herr Huber oder Hueber, der Herr Müller oder Miller — wie er nun heißt, hat vor acht Tagen sein Geschäft verkauft, hat hunderttausend Mark in vierprozentigen Staatspapieren auf der Hypothekenbank liegen, hat einen Anteilschein mit sechs anderen Münchnern auf eine Jagd im Brucker Moos oder bei Dachau, hat gestern sein fünfundvierzigstes Wiegenfest begangen und geht heute zum Salvator. In aufrechter Haltung, mit dem frohen Bewusstsein, dass er erlöst ist. Es war höchste Zeit. Die Herumtreterei hinter dem Ladentisch hat ihm so wie so schon lange nicht mehr gepasst; alle Augenblicke kamen Reisende, die Offerten machten und noch öfter Kunden, die was kaufen wollten. Die Ladnerin war zwar hübsch grob, sie hat den Leuten gehörig die Meinung gesagt, wenn sie bessere Auswahl verlangten und besonders gespreizt taten. Auch er, der Herr Chef, hatte in dieser Richtung gar nichts versäumt. Er fuhr die Käufer oft an, dass man hoffen durfte, sie würden endlich wo anders hingehen. Aber, merkten’s die Dummköpfe nicht oder war er doch noch zu höflich: sie kamen jedes Mal wieder, auch wenn er ihnen den größten Schund vorsetzte, und da riss ihm eines Tages die Geduld. „Mari" oder „Babett", sagte er zu seiner Frau, „woasst was, i mag nimmer, i verkaaf." Und die Mari oder Babett, der die zwidere Bedienerei von der hochnäsigen Bagaschi auch schon lange zuwider war, stimmte bei. Meinte außerdem, dass es heutzutage bei den ungesunden Verhältnissen nur noch die Juden mit ihren Warenhäusern zu etwas bringen könnten. Der Herr Gemahl war zwar nicht Antisemit von der Sorte der Christlich-Sozialen Wiens, weil ihm diese Brüll- und Skandalmanier in der Seele missfiel, immerhin fand er in den Worten seiner Ehehälfte eine willkommene Förderung seiner Absichten. So kontrahierte er denn, kaufte sich ein großes Zinshaus mit fünf Stockwerken, und heute, wo er zum ersten Male ein freier Mann ist, zieht er seinen besten Rock an, nimmt seinen Stock und geht, wie gesagt, zum Salvator. Ohne die Gattin, die inzwischen ihr Mittagessen kocht, wenn sie nicht vorzieht, ihr tiefes Bedürfnis nach Ruhe in Gesellschaft eines Herrn der besseren Stände zu befriedigen. Was sie aber auch tut, es ist ihm vollkommen gleichgültig, dem Herrn Maier oder Meier, dem Herrn Huber oder Hueber, dem Herrn Müller oder Miller — wie er nun heißt. Er zündet sich eine Zigarre an und überlegt im stillen nur noch das eine, soll er direkt auf den Nockherberg wandern oder vorher wo anders hin. Da die Uhr erst auf elf weist, vor zwei Uhr aber nicht angestochen wird, entschließt er sich zu letzterem und geht in den Kunstverein.

Das ist, wie schon der Name ganz richtig vermuten lässt, ein Verein, der sich’s zur Aufgabe gemacht hat, der Kunst unter die Arme zu greifen. Er besteht seit hundert Jahren, zählt sechstausend Mitglieder, darunter gekrönte Häupter Europas, und hat über den sogenannten Arkaden, die sich als weites Rechteck von der Residenz bis zum neuen Armeemuseum hinüberziehen, vornehme Räume am östlichen Ende erbaut. Darin versammeln sich jeden Sonntag unter prächtigem Oberlicht Herren und Damen in großer Zahl. Ein Kommen und Gehen, ein Drücken und Drängen, ein Treppauf und Treppab, und dazwischen eine der nur zu bekannten Typen und Gruppen, die dem weltbekannten Verein seinen hohen Ruf auf immer gesichert haben. Da ein Leutnant, der sich mit Braut zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zeigt, dort ein anderer, der mit einer schönen Frau ein Rendez-vous verabredet, da eine Mutter, die einem Rechtspraktikanten eine ihrer drei Töchter zukomplimentiert, und dort zwei ältere Damen, die kräftig auf sie schimpfen. Ist es Frühling, werden die neuen Hüte kritisiert, ging ein Ordensregen hernieder, werden die damit Begnadeten in aufrichtiger Herzlichkeit beglückwünscht, und gab’s einen öffentlichen Skandal, wird er hier noch vergrößert. Nebenbei hängen allerdings auch ein paar Bilder an den Wänden herum, die aber weiter nicht stören. Ferner gibt der Verein zu Neujahr einen Kupferstich oder eine Radierung heraus, die er jedem, der den Beitrag pünktlich bezahlt hat, ins Haus sendet und auf die er mit großen Lettern die einfache Widmung druckt: der Kunstverein seinen Mitgliedern für das Jahr so und so oder so und so.

Dies Geschenk bekommt er natürlich ebenso regelmäßig wie die Andern, der Herr Maier oder Meier, der Herr Huber oder Hueber, der Herr Müller oder Miller, — wie er nun heißt. Seine ganze Wohnung hängt voll davon. Außerdem steht noch eine Menge auf dem Speicher herumgesammelt von seinem Vater, Großvater und Urgroßvater. Alles längst verstorbene Herren, alles Münchner, alles Mitglieder des Vereins, denn sie sagten sich wie der Nachkomme ganz richtig, dass man für die Kunst etwas tun müsse. Originale erwarben sie freilich keine, sondern warfen jeden, der ihnen mit solchem Ansinnen kam, einfach zur Türe hinaus. Aber kauften etwa Andere so ein Zeug? Der Bierbrauer X? Der Großmetzger Y? Der Kaffeesieder Z? Leute, die zehn-, ja zwanzigmal so viel Geld hatten? Leute, die fürstliche Wohnungen, Equipagen und Dienerschaft hielten? Fiel ihnen gar nicht ein, und jenen Millionären erst recht nicht, die im filzigen Gegensatz alles zusammenscharrten, kaum einen Frühschoppen zu machen wagten und jahraus und jahrein mittags ihr Rindfleisch verzehrten. Den Malern und Bildhauern mochte der liebe Gott auf die Beine helfen. Das waren so Hungerleider, die nie was rechtes gelernt hatten, und die halt da waren, damit man in diesem ernsten Dasein ein bisschen was zur Zerstreuung hatte und am Sonntag etwas zum schwatzen. Obendrein tat doch der Staat schon genug. Kaufte jedes Jahr für hunderttausend Mark Bilder, stopfte die Sammlungen voll, Hess Denkmale und Brunnen errichten, also braucht sich der gute Bürger deswegen noch kein Glas Bier zu entziehen. Am wenigsten ein Glas von jenem Gebräu, das, wie die alljährlich zur Versendung gelangenden Prospekte der Paulanerbrauerei behaupten, schon im Jahre 1651 von frommen Brüdern an der Stelle gesotten wurde, wo jetzt die Aktiengesellschaft ihren Sitz hat. Von jenem Gebräu, das, aus besonderen Würzen hergestellt, im Grunde die gleiche Wirkung erzielt, wie der berühmte Bock, die Sinne betörend, in selige Träume versetzend. Aber auch aufmuckend und revoltierend. So fanden da draußen auf der Höhe des Nockherbergs Schlachten statt, die in die bayrische Geschichte mit goldenen Lettern gegraben sind. Die stärkste und größte an jenem Tage, wo die schwer entrüsteten Stammgäste ein ganzes Kavallerieregiment mit einem abgedeckten Hause in die Flucht schlugen und eine Kompagnie Gensdarme noch dazu. Freilich jetzt sitzt man zahmer, man singt bescheidene Lieder, weil die Behörden entsprechende Maßregeln getroffen haben. Aber nach wie vor birgt alles eine gewisse Dosis von Explosivstoff gegen jene Elemente, die der Münchner als seine Erbfeinde betrachtet: den Schenkkellner, den Zylinder, den Schutzmann. Der erste füllt die Maßkrüge nur halb, der zweite vertritt die verhasste Noblesse, der dritte sucht die Ordnung aufrecht zu halten. Das ist auf einmal zu viel, und so wandert heute auch jener Mann in einer merkwürdig bewegten Stimmung dahin, der als neugebackener Privatier eigentlich zuerst in den Kunstverein möchte, ehe er zum Salvator geht.

Vom nüchternen Viertel der Schelling-Theresien-Amalienstraße, das die Stillosigkeit der siebziger Jahre erstehen Hess, biegt er ein in die Ludwigstrasse, entlang der Universität, des Salinenamts und der Staatsbibliothek. Vorbei am Kriegs- und Finanzministerium bis zur Feldherrnhalle. Es ist ihm, als sähe er das alles zum ersten Mal, wie im Traum. Dort der Tilly, dort der Wrede und in der Mitte der nackte Oberbayer, der, einen griechischen Helm auf dem Kopfe, das stramme Frauenzimmer umfängt. Da regt sich in dem stillen Beschauer wieder das Mitglied des Kunstvereins. Das nur Sonntags genießt, wie es auch nur Sonntags zur Jagd geht, das mehr auf Genrehaftes sieht, auf Entstehung und Herkunft des Kunstwerks, als auf eigentlichen Wert, das die neuen Sachen immer den alten vorzieht. Und wie man nie in die Pinakothek geht, worin die verstaubten Schmöker hängen, so schaut man auch nicht auf die gediegene Art der Theatinerkirche oder der Alten Residenz, sondern man interessiert sich eben nur für das Kriegerdenkmal. Das hat der Herr von Miller gemacht, der in Bayern und München alles macht, jeden Auftrag, jede Konkurrenz, jede Sache, mit Ausnahme solcher, wo nichts dabei rausschaut. Der nun sechzigjährige Mann hat das Geschäft seines Vaters, des Gießers der Bavaria, übernommen, ist Mitglied der Reichsratskammer und zugleich Präsident jener festgeschlossenen, stillen Vereinigung, ohne die man heute innerhalb der weiß-blauen Grenzpfähle in künstlerischer Hinsicht nichts mehr erreichen kann. Wenigstens jetzt nicht mehr. Früher kam es wohl vor, dass der eine oder andere Auftrag durch fatalen Zufall in unberufene Hände kam. Das hat man zu verhindern gewusst. Man gab der nach innen längst gefesteten Vereinigung auch nach außen ein bestimmtes Gepräge und ließ sich von einer allezeit hilfsbereiten Regierung die offizielle, staatliche Anerkennung erteilen. Durch Allerhöchstes Dekret, sowie durch den Titel einer königlich bayrischen Monumentalbaukommission. Die sieht bei der Aufnahme neuer Mitglieder weniger auf Talent als vor allem auf unbedingte Verlässlichkeit. Unter aktiven Mitgliedern versteht sie die eigentlichen Leiter und Macher, vor denen die Türen in allen Ministerien auffliegen, unter passiven jene Beamten, die eine freundwillige Regierung als zu allem nickende Beisitzer der Form halber abgeordnet hat. Ob aber ordentlich oder außerordentlich, immer vertreten die Mitglieder jenen Typus, der in München zur höchsten Blüte gelangt ist und unter dem Namen der „Spezi" eine weite Berühmtheit erlangt hat.

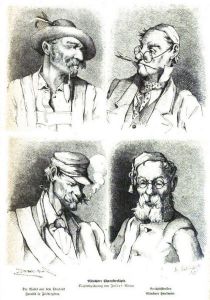

Der soll nun seine Erklärung finden wie der Kunstverein und der Salvator. Spezi oder auch Spezi, der Spezielle, der Besondere, der Freund, der Genosse, ist, in welcher Gestalt er sich auch zeigen mag, ob mit geraden oder krummen Beinen, ob mit großen oder kleinen Händen, immer die selbe Erscheinung. Er fährt mit höchsten Kreisen auf die Jagd und schaut dabei verächtlich auf die Leute die es nicht tun: das ist der sogenannte Jagdspezi, er schleicht in den Bureaux der Referenten herum, die über Bilderankäufe zu entscheiden haben: das ist der sogenannte Kunstspezl, er sitzt, wenn was los ist, in den vordersten Reihen der Theater: das ist der sogenannte Premièrenspezl, er tritt bei Prozessen als Sachverständiger auf, und schwört jeden Eid, der von ihm verlangt wird: das ist der sogenannte Prozessspezi. Es gibt noch viele Abstufungen, so zum Beispiel den Redaktions- oder Kritikspezi, deren Titel sich von selber erklären, oder auch den Aktienspezi. Wie er aber ist: immer wird der Spezi seine Aufgabe erfüllen, er wird Stimmung machen. Niemals für sich; das besorgt der Andere. Ist doch in dem anregenden Verkehr alles auf sichere Gegenseitigkeit gestellt. So schlägt der Jagdspezl den andern für den Orden vor oder für den Professortitel, der Kunstspezi schlägt zum Ankauf für die Pinakothek vor, der Premiferenspezl gibt ermunternde Zurufe dem Kritikspezi oder dem Redaktionsspezi, kurz und gut, es geht alles durch und ineinander, es mündet alles an einer Stelle und trifft sich wieder, so entgegengesetzt die Ausgangspunkte sein mögen, im Punkte des gegenseitigen Zusammenhaltens. Geprüft wird niemals, was gut oder schlecht, was wahr oder unwahr, was echt oder unecht, es wird nur gelobt, es wird nur gefördert. „Brüaderl, kennst mi scho, leih mir an Sechsa." Das ist die geheime Parole, die mit listigem Augenzwinkern verteilt wird, gegenseitiger Händedruck als Freimaurerzeichen, das ist die Begrüßung, und der bayrische Patriotismus das Banner, unter dem gesiegt wird.

Auch er möchte gern von der Kompagnie sein, der Herr Maier oder Meier, der Herr Huber oder Hueber, der Herr Müller oder Miller — wie er nun heißt. Er sehnt sich nach einem Spezi, er möchte wo herein, möchte was unternehmen, wo was rausschaut und nichts zu riskieren ist. Das Privatisieren ist ja ganz schön, verdient man aber Geld damit, ist’s noch viel besser. Jedenfalls gäbe er einen famosen Aufsichtsrat ab, und wenn außerdem Patriotismus nötig wäre, wollte er auch diesen auftreiben. Er ist nämlich gut weiß-blau gesinnt, sieht streng darauf, dass die zwei Löwen auf den Briefmarken herumhupfen, nennt den König von Preußen nie Kaiser von Deutschland, jammert heute noch den Raupenhelmen nach, und wenn alle Bundesstaaten ihren Truppen tiefgrüne Mäntel anzögen, dann müssten die Bayern ein mattes Saphir tragen. Denn dies mächtige Volk hat eine große Vergangenheit; das weiß er. Jeden Sonntag sieht er sie unter den Arkaden, wenn er zum Kunstverein geht. Ein Freskogemälde hängt dort neben dem andern, und wo die Phantasie des Beschauers nichts zu ergänzen vermag, hilft ein erklärender Text in Vers oder Prosa freundwillig nach. Man braucht nur zu schauen, man braucht nur zu lesen. Dort z. B. ein Schiff, auf dem ein einzelner Mann steht, — nichts weiter. „A. Miaulis schlägt die türkische Flotte bei Kos." Man kann eine Flotte nicht einfacher schlagen, man kann einen Sieg nicht einfacher darstellen. Wenigstens keinen aus der Zeit der griechischen Befreiungskriege, wo Ober- und Niederbayern sich in Athener verwandelten, um dem Volk der Hellenen in der Mundart der Isarwinkler das Zeitalter des Perikles zurück zu erobern. Vorn am Eingang die Bilder gleich neben der Feldherrnhalle sind reicher gruppiert. Wie Otto von Wittelsbach die bekannte Heldentat in der Veroneser Klause vollbringt, wie Kaiser Ludwig zu Rom die Krone empfängt, wie Max Josef seinem Volk die Verfassung gewährt: das ist mehr in dem Stile gehalten, den die bayrische Geschichtsforschung der letzten Jahre besonders in Volk- und Mittelschulen bevorzugt, weil sie, eifersüchtig auf Preußens führende Stellung, vor allem zeigen will, „dass mir halt a no do san". So prangen die Bilder vielsagend an der Stelle und dürften so bald nicht wieder verschwinden. Das Münchner Klima hat zwar, kunstverständiger als ihre Schöpfer, versucht, die Farben zu verwischen, aber das Kultusministerium, so wenig es sonst für Malereien ausgibt, lässt sie regelmäßig wieder aufputzen, wie Rottmanns einst glühende Fresken, die unter bayrischem Himmel nicht leben und sterben können, sondern traurig herniederschauen auf die zahllosen Besucher des Kunstvereins und der Parade.

Er hat Mühe, sich durchzuwinden, dem Strom entgegen, der Herr Maier oder Meier, der Herr Huber oder Hueber, der Herr Müller oder Miller — wie er nun heißt. Wollte er schnell vorankommen, müsste er mit den Ellenbogen anrempeln, aber so geht er langsam, fast unentschlossen und lässt sich mehr treiben, als dass er sich selber bewegt. Denn im Geiste sieht er nicht mehr den Kunstverein, der dort winkt, ein anderes Bild tut sich auf vor ihm; ein stärkeres Menschengetriebe, droben auf der Höhe, über der Isar, an den Häuschen der Au, deren Dächer man berühren kann, wenn man die Hand ausstreckt. Zwischen winzigen Gärten, die mit verfaulten Zäunen umspannt sind, zwischen aufgehängter Wäsche, die im Märzwinde flattert, ziehen sie jetzt einher, die geputzten Menschen. Ihr bestes Sonntagsgewand haben sie angezogen, steife Kragen und bunte Krawatten hervorgeholt; einer trägt sogar einen Strohhut. Heitere Töne auf allen Gewändern, heitere Töne auf allen Gesichtern. Aber kein breites Grinsen, kein wieherndes Lachen; gedämpft ist alles. Still und behaglich tragen die Männer ihre teuer erworbenen Bäuche, die Frauenzimmer ihre strammen Brüste. Bei aller Freude ein gewisser Ernst, eine leichte Spannung auf allen Zügen. So etwas von der wohlwollenden Erwartung der Herren Examinatoren, die einen Kandidaten prüfen sollen. Einen, auf den sie Rücksicht zu nehmen haben, wie auf einen Prinzen oder einen Ministersohn. Wird er bestehen? Sie hoffen es, denn er hat noch immer bestanden, und war er wirklich einmal übel vorbereitet, sie Hessen ihn doch durchs Examen gehen und tranken ihn, wie sie ihn bisher getrunken hatten, unter freiem Himmel, am Tag des heiligen Joseph, am 19. März. Alle Volkslieder werden da tönen, innig wird sich Schenkel an Schenkel reihen, und damit die Sinne in vollsten Taumel versetzt werden, müssen Käse, Würste und Heringe mit tausend Wohlgerüchen die Nase umschmeicheln.

Von Ferne aber blaut der Alpenkranz über das weite Feld hinter dem Keller mit dem höchsten Berge, der Zugspitze. Wenn die Münchner das sehen, kriegen sie Wasser in die Augen und grüßen mit dem Maßkrug hinüber. Denn sie lieben diesen Berg, den Stolz ihrer Heimat, der zwei zerrissene Gletscher, drei großartige Täler und fünf Wirtshäuser in seinen Rippen birgt. Etwas Stammverwandtes, Knorriges schaut da zu ihnen herunter, mit dem sie sich verwachsen fühlen, etwas Frohes, Gesundes, dem die im Sommer und Winter oft zuströmen. Hell strahlt es auf in der Märzsonne, und wie jetzt der Wind herankommt, der frische Wind von den Bergen, da schmecken die Brezeln noch einmal so gut und der Salvator erst recht. Man sitzt kühl und doch warm unter den kahlen Bäumen, durch deren Äste die Luft zittert wie flüssiges Metall. Man politisiert, man scherzt, man jammert über die Fleischpreise und zwickt die Nachbarin dabei verständnisvoll in den Hintern. Da und dort aber sitzt ein Alter; der hebt den Finger bedeutungsvoll in die Luft wie einer der Weisen vom Morgenlande. Vor den andächtigen Zuhörern entsteht da ein fesselndes Bild aus der alten Zeit, die die Leute, die sie gelebt haben, mit Vorliebe die gute nennen. Was damals ein Fiaker, ein Theaterbillet und ein Rettig gekostet hat, zieht vor dem verzückten Auge vorüber, staunend vernimmt man von dem Biere aus jenen Tagen, das fähig war, die Hose auf die Bank festzukleben, und dann wieder künden Sirenenklänge von der Kraft, mit der früher auf dem Salvator gerauft wurde. Lange und längst verschwundene Zeiten.

Der frische Märzwind trägt einen Hauch davon zu dem Helden dieses Kapitels, über die Isar hinüber zu dem Herrn Meier, dem Herrn Huber oder Hueber, dem Herrn Müller oder Miller — wie er nun heißt. Mächtig regt sich die Sehnsucht in ihm; und so geht er denn die Arkaden hinab, ohne umzuschauen, ohne hinzuhorchen nach der Parade, die jetzt in der Ferne mit einem vollen Akkord einsetzt Ein Bekannter ruft ihm zwar im dichtesten Gewühle zu, er solle sich ja den neuesten Grützner ansehen, „eine Heidenviecherei", aber der so Beratene geht weiter, immer weiter, die kleine Anhöhe hinunter, vorbei am ehemaligen Palais Royal, die ganze Prinzregentenstraße. Dabei zählt er die Schritte mit und addiert, was er kann. Denn, wenn er noch so zum Anstich drängt, vergisst er auch jetzt, wo er dem Ziele immer näher kommt und den Malzgeruch schon in der Nase zu spüren meint, keinen Augenblick, dass er Geschäftsmann war. Er denkt zurück was er auf diesem Spaziergang gesehen hat und geht an keinem Staatsgebäude vorüber, ohne die Fläche zu berechnen. Selbst entlang des Englischen Gartens kommen ihm äußerst praktische Gedanken. Er sagt sich, wie viel man da profitieren könnte, wenn man die prächtigen Bäume zu Brennholz zerhacken und Häuser an ihre Stelle setzen dürfte, Große, schöne Zinshäuser mit vier bis fünf Stockwerken, alles in möglichster Eile gebaut, mit besten Bedingungen für Trockenwohner. Fiel auch bald der Verputz von der Front, wie das bewährte Sitte ist bei der Sorte von Architekten, die, halb bankerott, solche Massenaufträge in die Hand nehmen, fiel die Decke ein und kam der Palier ins Gefängnis, krepierten die Esel von Inwohnern an der Malaria, weil die Lage eine tiefe war und der Englische Garten nichts weiter als ein trockengelegter Sumpf: die Hauptsache blieb, dass verdient wurde. Und noch wichtiger, dass man ein Zugmittel fand, was das Viertel beliebt machte, eine Reklame, ein Irgendetwas — was es war: es sollte von sich reden machen, es sollte die Leute herbeitreiben, es sollte dröhnen und scheppern. Weithin musste man’s vernehmen wie eine Menagerie, einen Zirkus oder —

Auf einmal hielt er ein in seinem Gedankengang und sah sich um. Er war im tiefen Sinnen immer weiter gegangen, am Nationalmuseum vorbei über die neue, prächtige Brücke und von ihr die Freitreppe emporgestiegen zur hochgelegenen Terrasse des Friedensdenkmals. Hier war es; nur wenige Schritte gegen Süden befand sich die Stelle, die jeder Münchner nur allzugut kennt. Ja, dort inmitten der Anlagen sollte das Theater stehen. Eine großangelegte Monumentalbrücke war bestimmt, die Verbindung mit der Stadt herzustellen, und wo jetzt die langweilige Liebigstraße zum alten Gerumpel des Lehels führt, sollten gewaltige Bauten eine gerade Linie zur Residenz beschreiben. Und all das geschenkt, für nichts. Nur den Bauplatz sollte die Stadt liefern. Etwa, als wenn man eine Mark aus der linken Hand legt, um mit der rechten hunderttausend zu fassen. Ja, so was wenn halt wieder käme, dann würde man’s anders machen. Das meint er, der stille Beschauer. Er denkt nicht, dass man’s heute nur mit Wagner anders machen würde, er denkt nicht, dass man jeden Revolutionär in der Kunst geradeso hinauspöbeln würde, er denkt nicht mehr daran, dass er als junger Kerl alle die Schmähreden auf den „narreten König" gedankenlos nachplapperte, sondern er schaut auf die Stadt, die mit ihren Kuppeln und Türmen im Sonnenglanz unter ihm liegt. Dort das Wahrzeichen Münchens, die Frauenkirche, dort der Justizpalast, dort das Dach des Hoftheaters, dort die Ludwigskirche und unter allem die Isar, so seicht, dass man die Fische drin zählen kann. Alles, alles sieht er, und wie er sich jetzt umdreht, gewahrt er inmitten des neuerstandenen Viertels hinter Zinshäusern und Villen das neue Prinzregententheater. Da weicht alle Kümmernis, es zieht ihm durch die Brust wie große, tiefe Versöhnung. Der Geist des seligen Königs konnte zur Ruhe eingehen, denn hier stand, was er ersehnt hatte. Ein bisschen weiter allerdings von dem Platze, wo es ursprünglich gedacht war, ein bisschen mehr aus Stuck und Verputz, ein bisschen Akkordarbeit, aber immerhin, es war da, das selbe stolze Theater mit verdecktem Orchester, mit amphitheatralischem Zuschauerraum. Und das hatte er vorhin im Geiste gesehen, als er das neue Häuserviertel entwarf: Große Festspiele im Sommer mit auswärtigen Gästen, mit viel Geld, Automobilen und Champagner, das war’s, was man brauchte, um die Bauspekulation entsprechend zu heben, die zwar nach dem glücklichen Siebziger Kriege einen kolossalen Aufschwung genommen hatte, dafür aber umso stärker zusammengekracht war. Oh, der das gegründet hatte, war ein Teufelskerl und die Herren von der Terraingesellschaft nicht minder. So was, wenn man halt machen könnte, so was, wenn man halt kriegen könnte! Das dachte er bei sich und damit ging er um das Maximilianeum herum über die Gasteiganlagen nun wirklich zum Salvator, der Herr Maier oder Meier, der Herr Huber oder Hueber, der Herr Müller oder Miller — wie er nun heißt.

Das ist, wie schon der Name ganz richtig vermuten lässt, ein Verein, der sich’s zur Aufgabe gemacht hat, der Kunst unter die Arme zu greifen. Er besteht seit hundert Jahren, zählt sechstausend Mitglieder, darunter gekrönte Häupter Europas, und hat über den sogenannten Arkaden, die sich als weites Rechteck von der Residenz bis zum neuen Armeemuseum hinüberziehen, vornehme Räume am östlichen Ende erbaut. Darin versammeln sich jeden Sonntag unter prächtigem Oberlicht Herren und Damen in großer Zahl. Ein Kommen und Gehen, ein Drücken und Drängen, ein Treppauf und Treppab, und dazwischen eine der nur zu bekannten Typen und Gruppen, die dem weltbekannten Verein seinen hohen Ruf auf immer gesichert haben. Da ein Leutnant, der sich mit Braut zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zeigt, dort ein anderer, der mit einer schönen Frau ein Rendez-vous verabredet, da eine Mutter, die einem Rechtspraktikanten eine ihrer drei Töchter zukomplimentiert, und dort zwei ältere Damen, die kräftig auf sie schimpfen. Ist es Frühling, werden die neuen Hüte kritisiert, ging ein Ordensregen hernieder, werden die damit Begnadeten in aufrichtiger Herzlichkeit beglückwünscht, und gab’s einen öffentlichen Skandal, wird er hier noch vergrößert. Nebenbei hängen allerdings auch ein paar Bilder an den Wänden herum, die aber weiter nicht stören. Ferner gibt der Verein zu Neujahr einen Kupferstich oder eine Radierung heraus, die er jedem, der den Beitrag pünktlich bezahlt hat, ins Haus sendet und auf die er mit großen Lettern die einfache Widmung druckt: der Kunstverein seinen Mitgliedern für das Jahr so und so oder so und so.

Dies Geschenk bekommt er natürlich ebenso regelmäßig wie die Andern, der Herr Maier oder Meier, der Herr Huber oder Hueber, der Herr Müller oder Miller, — wie er nun heißt. Seine ganze Wohnung hängt voll davon. Außerdem steht noch eine Menge auf dem Speicher herumgesammelt von seinem Vater, Großvater und Urgroßvater. Alles längst verstorbene Herren, alles Münchner, alles Mitglieder des Vereins, denn sie sagten sich wie der Nachkomme ganz richtig, dass man für die Kunst etwas tun müsse. Originale erwarben sie freilich keine, sondern warfen jeden, der ihnen mit solchem Ansinnen kam, einfach zur Türe hinaus. Aber kauften etwa Andere so ein Zeug? Der Bierbrauer X? Der Großmetzger Y? Der Kaffeesieder Z? Leute, die zehn-, ja zwanzigmal so viel Geld hatten? Leute, die fürstliche Wohnungen, Equipagen und Dienerschaft hielten? Fiel ihnen gar nicht ein, und jenen Millionären erst recht nicht, die im filzigen Gegensatz alles zusammenscharrten, kaum einen Frühschoppen zu machen wagten und jahraus und jahrein mittags ihr Rindfleisch verzehrten. Den Malern und Bildhauern mochte der liebe Gott auf die Beine helfen. Das waren so Hungerleider, die nie was rechtes gelernt hatten, und die halt da waren, damit man in diesem ernsten Dasein ein bisschen was zur Zerstreuung hatte und am Sonntag etwas zum schwatzen. Obendrein tat doch der Staat schon genug. Kaufte jedes Jahr für hunderttausend Mark Bilder, stopfte die Sammlungen voll, Hess Denkmale und Brunnen errichten, also braucht sich der gute Bürger deswegen noch kein Glas Bier zu entziehen. Am wenigsten ein Glas von jenem Gebräu, das, wie die alljährlich zur Versendung gelangenden Prospekte der Paulanerbrauerei behaupten, schon im Jahre 1651 von frommen Brüdern an der Stelle gesotten wurde, wo jetzt die Aktiengesellschaft ihren Sitz hat. Von jenem Gebräu, das, aus besonderen Würzen hergestellt, im Grunde die gleiche Wirkung erzielt, wie der berühmte Bock, die Sinne betörend, in selige Träume versetzend. Aber auch aufmuckend und revoltierend. So fanden da draußen auf der Höhe des Nockherbergs Schlachten statt, die in die bayrische Geschichte mit goldenen Lettern gegraben sind. Die stärkste und größte an jenem Tage, wo die schwer entrüsteten Stammgäste ein ganzes Kavallerieregiment mit einem abgedeckten Hause in die Flucht schlugen und eine Kompagnie Gensdarme noch dazu. Freilich jetzt sitzt man zahmer, man singt bescheidene Lieder, weil die Behörden entsprechende Maßregeln getroffen haben. Aber nach wie vor birgt alles eine gewisse Dosis von Explosivstoff gegen jene Elemente, die der Münchner als seine Erbfeinde betrachtet: den Schenkkellner, den Zylinder, den Schutzmann. Der erste füllt die Maßkrüge nur halb, der zweite vertritt die verhasste Noblesse, der dritte sucht die Ordnung aufrecht zu halten. Das ist auf einmal zu viel, und so wandert heute auch jener Mann in einer merkwürdig bewegten Stimmung dahin, der als neugebackener Privatier eigentlich zuerst in den Kunstverein möchte, ehe er zum Salvator geht.

Vom nüchternen Viertel der Schelling-Theresien-Amalienstraße, das die Stillosigkeit der siebziger Jahre erstehen Hess, biegt er ein in die Ludwigstrasse, entlang der Universität, des Salinenamts und der Staatsbibliothek. Vorbei am Kriegs- und Finanzministerium bis zur Feldherrnhalle. Es ist ihm, als sähe er das alles zum ersten Mal, wie im Traum. Dort der Tilly, dort der Wrede und in der Mitte der nackte Oberbayer, der, einen griechischen Helm auf dem Kopfe, das stramme Frauenzimmer umfängt. Da regt sich in dem stillen Beschauer wieder das Mitglied des Kunstvereins. Das nur Sonntags genießt, wie es auch nur Sonntags zur Jagd geht, das mehr auf Genrehaftes sieht, auf Entstehung und Herkunft des Kunstwerks, als auf eigentlichen Wert, das die neuen Sachen immer den alten vorzieht. Und wie man nie in die Pinakothek geht, worin die verstaubten Schmöker hängen, so schaut man auch nicht auf die gediegene Art der Theatinerkirche oder der Alten Residenz, sondern man interessiert sich eben nur für das Kriegerdenkmal. Das hat der Herr von Miller gemacht, der in Bayern und München alles macht, jeden Auftrag, jede Konkurrenz, jede Sache, mit Ausnahme solcher, wo nichts dabei rausschaut. Der nun sechzigjährige Mann hat das Geschäft seines Vaters, des Gießers der Bavaria, übernommen, ist Mitglied der Reichsratskammer und zugleich Präsident jener festgeschlossenen, stillen Vereinigung, ohne die man heute innerhalb der weiß-blauen Grenzpfähle in künstlerischer Hinsicht nichts mehr erreichen kann. Wenigstens jetzt nicht mehr. Früher kam es wohl vor, dass der eine oder andere Auftrag durch fatalen Zufall in unberufene Hände kam. Das hat man zu verhindern gewusst. Man gab der nach innen längst gefesteten Vereinigung auch nach außen ein bestimmtes Gepräge und ließ sich von einer allezeit hilfsbereiten Regierung die offizielle, staatliche Anerkennung erteilen. Durch Allerhöchstes Dekret, sowie durch den Titel einer königlich bayrischen Monumentalbaukommission. Die sieht bei der Aufnahme neuer Mitglieder weniger auf Talent als vor allem auf unbedingte Verlässlichkeit. Unter aktiven Mitgliedern versteht sie die eigentlichen Leiter und Macher, vor denen die Türen in allen Ministerien auffliegen, unter passiven jene Beamten, die eine freundwillige Regierung als zu allem nickende Beisitzer der Form halber abgeordnet hat. Ob aber ordentlich oder außerordentlich, immer vertreten die Mitglieder jenen Typus, der in München zur höchsten Blüte gelangt ist und unter dem Namen der „Spezi" eine weite Berühmtheit erlangt hat.

Der soll nun seine Erklärung finden wie der Kunstverein und der Salvator. Spezi oder auch Spezi, der Spezielle, der Besondere, der Freund, der Genosse, ist, in welcher Gestalt er sich auch zeigen mag, ob mit geraden oder krummen Beinen, ob mit großen oder kleinen Händen, immer die selbe Erscheinung. Er fährt mit höchsten Kreisen auf die Jagd und schaut dabei verächtlich auf die Leute die es nicht tun: das ist der sogenannte Jagdspezi, er schleicht in den Bureaux der Referenten herum, die über Bilderankäufe zu entscheiden haben: das ist der sogenannte Kunstspezl, er sitzt, wenn was los ist, in den vordersten Reihen der Theater: das ist der sogenannte Premièrenspezl, er tritt bei Prozessen als Sachverständiger auf, und schwört jeden Eid, der von ihm verlangt wird: das ist der sogenannte Prozessspezi. Es gibt noch viele Abstufungen, so zum Beispiel den Redaktions- oder Kritikspezi, deren Titel sich von selber erklären, oder auch den Aktienspezi. Wie er aber ist: immer wird der Spezi seine Aufgabe erfüllen, er wird Stimmung machen. Niemals für sich; das besorgt der Andere. Ist doch in dem anregenden Verkehr alles auf sichere Gegenseitigkeit gestellt. So schlägt der Jagdspezl den andern für den Orden vor oder für den Professortitel, der Kunstspezi schlägt zum Ankauf für die Pinakothek vor, der Premiferenspezl gibt ermunternde Zurufe dem Kritikspezi oder dem Redaktionsspezi, kurz und gut, es geht alles durch und ineinander, es mündet alles an einer Stelle und trifft sich wieder, so entgegengesetzt die Ausgangspunkte sein mögen, im Punkte des gegenseitigen Zusammenhaltens. Geprüft wird niemals, was gut oder schlecht, was wahr oder unwahr, was echt oder unecht, es wird nur gelobt, es wird nur gefördert. „Brüaderl, kennst mi scho, leih mir an Sechsa." Das ist die geheime Parole, die mit listigem Augenzwinkern verteilt wird, gegenseitiger Händedruck als Freimaurerzeichen, das ist die Begrüßung, und der bayrische Patriotismus das Banner, unter dem gesiegt wird.

Auch er möchte gern von der Kompagnie sein, der Herr Maier oder Meier, der Herr Huber oder Hueber, der Herr Müller oder Miller — wie er nun heißt. Er sehnt sich nach einem Spezi, er möchte wo herein, möchte was unternehmen, wo was rausschaut und nichts zu riskieren ist. Das Privatisieren ist ja ganz schön, verdient man aber Geld damit, ist’s noch viel besser. Jedenfalls gäbe er einen famosen Aufsichtsrat ab, und wenn außerdem Patriotismus nötig wäre, wollte er auch diesen auftreiben. Er ist nämlich gut weiß-blau gesinnt, sieht streng darauf, dass die zwei Löwen auf den Briefmarken herumhupfen, nennt den König von Preußen nie Kaiser von Deutschland, jammert heute noch den Raupenhelmen nach, und wenn alle Bundesstaaten ihren Truppen tiefgrüne Mäntel anzögen, dann müssten die Bayern ein mattes Saphir tragen. Denn dies mächtige Volk hat eine große Vergangenheit; das weiß er. Jeden Sonntag sieht er sie unter den Arkaden, wenn er zum Kunstverein geht. Ein Freskogemälde hängt dort neben dem andern, und wo die Phantasie des Beschauers nichts zu ergänzen vermag, hilft ein erklärender Text in Vers oder Prosa freundwillig nach. Man braucht nur zu schauen, man braucht nur zu lesen. Dort z. B. ein Schiff, auf dem ein einzelner Mann steht, — nichts weiter. „A. Miaulis schlägt die türkische Flotte bei Kos." Man kann eine Flotte nicht einfacher schlagen, man kann einen Sieg nicht einfacher darstellen. Wenigstens keinen aus der Zeit der griechischen Befreiungskriege, wo Ober- und Niederbayern sich in Athener verwandelten, um dem Volk der Hellenen in der Mundart der Isarwinkler das Zeitalter des Perikles zurück zu erobern. Vorn am Eingang die Bilder gleich neben der Feldherrnhalle sind reicher gruppiert. Wie Otto von Wittelsbach die bekannte Heldentat in der Veroneser Klause vollbringt, wie Kaiser Ludwig zu Rom die Krone empfängt, wie Max Josef seinem Volk die Verfassung gewährt: das ist mehr in dem Stile gehalten, den die bayrische Geschichtsforschung der letzten Jahre besonders in Volk- und Mittelschulen bevorzugt, weil sie, eifersüchtig auf Preußens führende Stellung, vor allem zeigen will, „dass mir halt a no do san". So prangen die Bilder vielsagend an der Stelle und dürften so bald nicht wieder verschwinden. Das Münchner Klima hat zwar, kunstverständiger als ihre Schöpfer, versucht, die Farben zu verwischen, aber das Kultusministerium, so wenig es sonst für Malereien ausgibt, lässt sie regelmäßig wieder aufputzen, wie Rottmanns einst glühende Fresken, die unter bayrischem Himmel nicht leben und sterben können, sondern traurig herniederschauen auf die zahllosen Besucher des Kunstvereins und der Parade.

Er hat Mühe, sich durchzuwinden, dem Strom entgegen, der Herr Maier oder Meier, der Herr Huber oder Hueber, der Herr Müller oder Miller — wie er nun heißt. Wollte er schnell vorankommen, müsste er mit den Ellenbogen anrempeln, aber so geht er langsam, fast unentschlossen und lässt sich mehr treiben, als dass er sich selber bewegt. Denn im Geiste sieht er nicht mehr den Kunstverein, der dort winkt, ein anderes Bild tut sich auf vor ihm; ein stärkeres Menschengetriebe, droben auf der Höhe, über der Isar, an den Häuschen der Au, deren Dächer man berühren kann, wenn man die Hand ausstreckt. Zwischen winzigen Gärten, die mit verfaulten Zäunen umspannt sind, zwischen aufgehängter Wäsche, die im Märzwinde flattert, ziehen sie jetzt einher, die geputzten Menschen. Ihr bestes Sonntagsgewand haben sie angezogen, steife Kragen und bunte Krawatten hervorgeholt; einer trägt sogar einen Strohhut. Heitere Töne auf allen Gewändern, heitere Töne auf allen Gesichtern. Aber kein breites Grinsen, kein wieherndes Lachen; gedämpft ist alles. Still und behaglich tragen die Männer ihre teuer erworbenen Bäuche, die Frauenzimmer ihre strammen Brüste. Bei aller Freude ein gewisser Ernst, eine leichte Spannung auf allen Zügen. So etwas von der wohlwollenden Erwartung der Herren Examinatoren, die einen Kandidaten prüfen sollen. Einen, auf den sie Rücksicht zu nehmen haben, wie auf einen Prinzen oder einen Ministersohn. Wird er bestehen? Sie hoffen es, denn er hat noch immer bestanden, und war er wirklich einmal übel vorbereitet, sie Hessen ihn doch durchs Examen gehen und tranken ihn, wie sie ihn bisher getrunken hatten, unter freiem Himmel, am Tag des heiligen Joseph, am 19. März. Alle Volkslieder werden da tönen, innig wird sich Schenkel an Schenkel reihen, und damit die Sinne in vollsten Taumel versetzt werden, müssen Käse, Würste und Heringe mit tausend Wohlgerüchen die Nase umschmeicheln.

Von Ferne aber blaut der Alpenkranz über das weite Feld hinter dem Keller mit dem höchsten Berge, der Zugspitze. Wenn die Münchner das sehen, kriegen sie Wasser in die Augen und grüßen mit dem Maßkrug hinüber. Denn sie lieben diesen Berg, den Stolz ihrer Heimat, der zwei zerrissene Gletscher, drei großartige Täler und fünf Wirtshäuser in seinen Rippen birgt. Etwas Stammverwandtes, Knorriges schaut da zu ihnen herunter, mit dem sie sich verwachsen fühlen, etwas Frohes, Gesundes, dem die im Sommer und Winter oft zuströmen. Hell strahlt es auf in der Märzsonne, und wie jetzt der Wind herankommt, der frische Wind von den Bergen, da schmecken die Brezeln noch einmal so gut und der Salvator erst recht. Man sitzt kühl und doch warm unter den kahlen Bäumen, durch deren Äste die Luft zittert wie flüssiges Metall. Man politisiert, man scherzt, man jammert über die Fleischpreise und zwickt die Nachbarin dabei verständnisvoll in den Hintern. Da und dort aber sitzt ein Alter; der hebt den Finger bedeutungsvoll in die Luft wie einer der Weisen vom Morgenlande. Vor den andächtigen Zuhörern entsteht da ein fesselndes Bild aus der alten Zeit, die die Leute, die sie gelebt haben, mit Vorliebe die gute nennen. Was damals ein Fiaker, ein Theaterbillet und ein Rettig gekostet hat, zieht vor dem verzückten Auge vorüber, staunend vernimmt man von dem Biere aus jenen Tagen, das fähig war, die Hose auf die Bank festzukleben, und dann wieder künden Sirenenklänge von der Kraft, mit der früher auf dem Salvator gerauft wurde. Lange und längst verschwundene Zeiten.

Der frische Märzwind trägt einen Hauch davon zu dem Helden dieses Kapitels, über die Isar hinüber zu dem Herrn Meier, dem Herrn Huber oder Hueber, dem Herrn Müller oder Miller — wie er nun heißt. Mächtig regt sich die Sehnsucht in ihm; und so geht er denn die Arkaden hinab, ohne umzuschauen, ohne hinzuhorchen nach der Parade, die jetzt in der Ferne mit einem vollen Akkord einsetzt Ein Bekannter ruft ihm zwar im dichtesten Gewühle zu, er solle sich ja den neuesten Grützner ansehen, „eine Heidenviecherei", aber der so Beratene geht weiter, immer weiter, die kleine Anhöhe hinunter, vorbei am ehemaligen Palais Royal, die ganze Prinzregentenstraße. Dabei zählt er die Schritte mit und addiert, was er kann. Denn, wenn er noch so zum Anstich drängt, vergisst er auch jetzt, wo er dem Ziele immer näher kommt und den Malzgeruch schon in der Nase zu spüren meint, keinen Augenblick, dass er Geschäftsmann war. Er denkt zurück was er auf diesem Spaziergang gesehen hat und geht an keinem Staatsgebäude vorüber, ohne die Fläche zu berechnen. Selbst entlang des Englischen Gartens kommen ihm äußerst praktische Gedanken. Er sagt sich, wie viel man da profitieren könnte, wenn man die prächtigen Bäume zu Brennholz zerhacken und Häuser an ihre Stelle setzen dürfte, Große, schöne Zinshäuser mit vier bis fünf Stockwerken, alles in möglichster Eile gebaut, mit besten Bedingungen für Trockenwohner. Fiel auch bald der Verputz von der Front, wie das bewährte Sitte ist bei der Sorte von Architekten, die, halb bankerott, solche Massenaufträge in die Hand nehmen, fiel die Decke ein und kam der Palier ins Gefängnis, krepierten die Esel von Inwohnern an der Malaria, weil die Lage eine tiefe war und der Englische Garten nichts weiter als ein trockengelegter Sumpf: die Hauptsache blieb, dass verdient wurde. Und noch wichtiger, dass man ein Zugmittel fand, was das Viertel beliebt machte, eine Reklame, ein Irgendetwas — was es war: es sollte von sich reden machen, es sollte die Leute herbeitreiben, es sollte dröhnen und scheppern. Weithin musste man’s vernehmen wie eine Menagerie, einen Zirkus oder —

Auf einmal hielt er ein in seinem Gedankengang und sah sich um. Er war im tiefen Sinnen immer weiter gegangen, am Nationalmuseum vorbei über die neue, prächtige Brücke und von ihr die Freitreppe emporgestiegen zur hochgelegenen Terrasse des Friedensdenkmals. Hier war es; nur wenige Schritte gegen Süden befand sich die Stelle, die jeder Münchner nur allzugut kennt. Ja, dort inmitten der Anlagen sollte das Theater stehen. Eine großangelegte Monumentalbrücke war bestimmt, die Verbindung mit der Stadt herzustellen, und wo jetzt die langweilige Liebigstraße zum alten Gerumpel des Lehels führt, sollten gewaltige Bauten eine gerade Linie zur Residenz beschreiben. Und all das geschenkt, für nichts. Nur den Bauplatz sollte die Stadt liefern. Etwa, als wenn man eine Mark aus der linken Hand legt, um mit der rechten hunderttausend zu fassen. Ja, so was wenn halt wieder käme, dann würde man’s anders machen. Das meint er, der stille Beschauer. Er denkt nicht, dass man’s heute nur mit Wagner anders machen würde, er denkt nicht, dass man jeden Revolutionär in der Kunst geradeso hinauspöbeln würde, er denkt nicht mehr daran, dass er als junger Kerl alle die Schmähreden auf den „narreten König" gedankenlos nachplapperte, sondern er schaut auf die Stadt, die mit ihren Kuppeln und Türmen im Sonnenglanz unter ihm liegt. Dort das Wahrzeichen Münchens, die Frauenkirche, dort der Justizpalast, dort das Dach des Hoftheaters, dort die Ludwigskirche und unter allem die Isar, so seicht, dass man die Fische drin zählen kann. Alles, alles sieht er, und wie er sich jetzt umdreht, gewahrt er inmitten des neuerstandenen Viertels hinter Zinshäusern und Villen das neue Prinzregententheater. Da weicht alle Kümmernis, es zieht ihm durch die Brust wie große, tiefe Versöhnung. Der Geist des seligen Königs konnte zur Ruhe eingehen, denn hier stand, was er ersehnt hatte. Ein bisschen weiter allerdings von dem Platze, wo es ursprünglich gedacht war, ein bisschen mehr aus Stuck und Verputz, ein bisschen Akkordarbeit, aber immerhin, es war da, das selbe stolze Theater mit verdecktem Orchester, mit amphitheatralischem Zuschauerraum. Und das hatte er vorhin im Geiste gesehen, als er das neue Häuserviertel entwarf: Große Festspiele im Sommer mit auswärtigen Gästen, mit viel Geld, Automobilen und Champagner, das war’s, was man brauchte, um die Bauspekulation entsprechend zu heben, die zwar nach dem glücklichen Siebziger Kriege einen kolossalen Aufschwung genommen hatte, dafür aber umso stärker zusammengekracht war. Oh, der das gegründet hatte, war ein Teufelskerl und die Herren von der Terraingesellschaft nicht minder. So was, wenn man halt machen könnte, so was, wenn man halt kriegen könnte! Das dachte er bei sich und damit ging er um das Maximilianeum herum über die Gasteiganlagen nun wirklich zum Salvator, der Herr Maier oder Meier, der Herr Huber oder Hueber, der Herr Müller oder Miller — wie er nun heißt.