Johann Sebastian Bach

Eine Einführung in sein Leben und seine Musik

Autor: Crannach-Sichard, Eberhard von (1886-1967) Kunsthistoriker, Lektor und Kunstsachverständiger, Erscheinungsjahr: 1928

Themenbereiche

Enthaltene Themen: Johann Sebastian Bach, Musiker, Komponist, Kirchenmusik

Am 21. März 1685 wurde dem Stadtmusikanten Ambrosius Bach zu Eisenach der jüngste Sohn geboren, der auf die Namen Johann Sebastian getauft wurde. Es war dem Knaben beschieden, der Größte zu werden, der je auf Erden im Reiche der Töne gewaltet hat. Und es sollte ihm das Schwerste gelingen, das einem deutschen Künstler gelingen kann: Phantasie und Form zu harmonischer Vereinigung zu verflechten, Mystik und Gesetz zu unlösbarer Einheit zu gestalten.

Denn man pflegt das Wesen der deutschen Kunst — und damit auch der deutschen Musik — so zu charakterisieren: Es stehe ihr wohl Einbildungskraft und Gedankenreichtum in verschwenderischer Fülle zu Gebote, aber es gebreche ihr an formender Kraft, dieser Fülle die klare, fest umrissene Gestalt zu geben, ihr Wesen bleibe somit Bewegung, nicht Ruhe, Suchen und Werden, nicht Finden und Sein, ja der Deutsche stelle oft genug das Suchen höher als das Finden, den Ausdruck höher als die Form, er negiere geradezu den Willen zur Form. Wenn man das Wesen der deutschen Kunst solchermaßen erklärt, so finden wir das Werk Bachs in diesem Bilde nur zur einen Hälfte wieder. Wohl ist seine Musik reich und unerschöpflich an Gedanken und Phantasie wie auch an Bewegung, aber ihr Suchen ist unmittelbar begleitet und gefolgt vom Finden. Bach besaß gerade die Kunst der Form, den Sinn für das Gesetzmäßige in höchstem Maße. Ist er deshalb kein echter Vertreter deutscher Kunst? Er ist es um so mehr, als sein Schaffen uns vor Augen führt, zu welcher Höhe der Leistung sich die Verbindung beider Begabungen im einmaligen Genie aufschwingen kann. Der deutschen bildenden Kunst ist sie nur in wenigen Epochen gelungen: in der romanischen Baukunst des 12., der monumentalen Plastik des 13., der hohen Gotik des 14. (ehe sie akademisch wurde) und der Barockkunst der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, der Malerei vielleicht nur in ihrer kurzen Blütezeit des 16. Jahrhunderts. Bachs Kunst ist darum die vollkommenste, weil sie überall Maß hält, in der Leidenschaft der Klage und des Jubels wie in der Süße und Hingabe jeglichen Empfindens. In diesem Sinne kann sie als zeitlos gelten. Sie ist aber auch vollkommenster Ausdruck des Zeitstils. Denn dieser besaß nicht allein in der Architektur mit Einschluss der ihr dienenden Schwesterkünste Plastik und Malerei die vollendete Einheitlichkeit, den Gleichklang von Erfindung und Gestalt, er äußerte sich ebenso in der Haltung, den Lebens- und Umgangsformen des einzelnen Menschen. Ist doch das 18. Jahrhundert die große Schule der Höflichkeit gewesen. Es hatte — in jeder Hinsicht — Stil.

*************************

Denn man pflegt das Wesen der deutschen Kunst — und damit auch der deutschen Musik — so zu charakterisieren: Es stehe ihr wohl Einbildungskraft und Gedankenreichtum in verschwenderischer Fülle zu Gebote, aber es gebreche ihr an formender Kraft, dieser Fülle die klare, fest umrissene Gestalt zu geben, ihr Wesen bleibe somit Bewegung, nicht Ruhe, Suchen und Werden, nicht Finden und Sein, ja der Deutsche stelle oft genug das Suchen höher als das Finden, den Ausdruck höher als die Form, er negiere geradezu den Willen zur Form. Wenn man das Wesen der deutschen Kunst solchermaßen erklärt, so finden wir das Werk Bachs in diesem Bilde nur zur einen Hälfte wieder. Wohl ist seine Musik reich und unerschöpflich an Gedanken und Phantasie wie auch an Bewegung, aber ihr Suchen ist unmittelbar begleitet und gefolgt vom Finden. Bach besaß gerade die Kunst der Form, den Sinn für das Gesetzmäßige in höchstem Maße. Ist er deshalb kein echter Vertreter deutscher Kunst? Er ist es um so mehr, als sein Schaffen uns vor Augen führt, zu welcher Höhe der Leistung sich die Verbindung beider Begabungen im einmaligen Genie aufschwingen kann. Der deutschen bildenden Kunst ist sie nur in wenigen Epochen gelungen: in der romanischen Baukunst des 12., der monumentalen Plastik des 13., der hohen Gotik des 14. (ehe sie akademisch wurde) und der Barockkunst der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, der Malerei vielleicht nur in ihrer kurzen Blütezeit des 16. Jahrhunderts. Bachs Kunst ist darum die vollkommenste, weil sie überall Maß hält, in der Leidenschaft der Klage und des Jubels wie in der Süße und Hingabe jeglichen Empfindens. In diesem Sinne kann sie als zeitlos gelten. Sie ist aber auch vollkommenster Ausdruck des Zeitstils. Denn dieser besaß nicht allein in der Architektur mit Einschluss der ihr dienenden Schwesterkünste Plastik und Malerei die vollendete Einheitlichkeit, den Gleichklang von Erfindung und Gestalt, er äußerte sich ebenso in der Haltung, den Lebens- und Umgangsformen des einzelnen Menschen. Ist doch das 18. Jahrhundert die große Schule der Höflichkeit gewesen. Es hatte — in jeder Hinsicht — Stil.

*************************

Es ist nicht Vorrecht von uns Deutschen gewesen, in Bach die höchste stilistische Vollendung zu erkennen. Auch die anderen Völker bringen ihm Verständnis, Verehrung und Liebe entgegen wie keinem anderen. Sie betrachten ihn daher als einen der Ihrigen. Die Verbreitung der Werke Bachs reicht über den ganzen Erdkreis, mit Ehrfurcht wird überall sein Name genannt.

Mit Ehrfurcht, aber auch mit einer gewissen heiligen Scheu, wie man sie vor etwas Gewaltigem empfindet, das man bewundert und anstaunt, ohne es ganz erfassen und verstehen zu können. Bach ist nicht populär. Und doch steht vielleicht keine Kirche innerhalb der christlichen Kulturkreise, in welcher nicht Tonfolgen, die seine Hand schrieb, erklingen. Ist er doch in erster Linie Komponist religiöser Werke gewesen. Aber es gibt beispielsweise kein Lied von ihm, das Allgemeingut des Volkes geworden wäre, wie viele von Schubert. Populär sind Wagner und Verdi, deren Motive so sehr in aller Ohr sind, dass der Handwerksgeselle sie bei der Arbeit vor sich hin zu pfeifen vermag. Das gibt es bei Bach nicht, obwohl er einige Liedmelodien geschrieben und Volkslieder zitiert hat. Dennoch ist seine Kunst zu rein musikalisch, um volkstümlich zu sein; sie sagt dem Unmusikalischen nichts, der sich an den Weisen des „Freischütz“, an den „Müllerliedern“, an Stolzings „Preislied“ erfreuen kann.

Es mag dies mit ein Grund sein, weswegen Bachs Werke von den melodiereicheren Tonfolgen der Späteren verdrängt wurden und schon bald nach seinem Tode halb und halb in Vergessenheit gerieten. Solange er lebte, hatte der Begnadete, obwohl seine Schöpfungen zu Geltung und Ansehen gelangten, mit den Nöten des Alltags zu kämpfen; er war gefesselt an die Pflichten eines nicht gerade bedeutenden Amtes, und der Radius seines Lebens ging kaum über Mitteldeutschland hinaus. Ganz verstanden haben ihn wohl auch die Zeitgenossen nicht, sonst wäre sein Andenken in der Generation, die ihm folgte, gefestigter geblieben. Er war kein Neuerer, eher ein Abschließender. Erst hundert Jahre später wurde die Zeit für ihn reif. Bach war wie alle ganz Großen ein Einsamer. Seine Kunst steht erhaben über den Niederungen der Zeit, in welchen die Mode rasch wechselt. Sie ist die Künderin des Absoluten und des Göttlichen, das sich in seiner letzten Fülle und Tiefe immer nur den Auserwählten offenbart. Sein Geist weilte weit über den Bezirken des Irdischen, dessen Kleinheit ihn nie in ihre Gefilde herabzuziehen vermochte, und seine Gedanken umspannten wie diejenigen aller positiven Philosophie und aller schöpferischen Kunst den Raum des Unendlichen und Übersinnlichen.

Dachs Erdendasein fiel in die Jahre 1685 bis 1750. In seinem letzten Lebensjahrzehnt erlebte er also noch den Aufstieg Friedrichs des Zweiten. Das Deutsche Reich bot politisch kein erfreuliches Bild. Weit entfernt von allem, was die Geltung des Reiches und seine Wohlfahrt anging, vertrat der Kaiser einseitig habsburgische Interessen: im Spanischen Erbfolgekrieg, in seinen Bemühungen um die Anerkennung der Pragmatischen Sanktion. Dass Österreich außerdem gegen die andrängenden Türken nicht die Staaten seiner Hausmacht, sondern Europa und die westliche Kultur verteidigte, diese historische Mission hat man damals wohl nicht einmal in der Wiener Hofburg klar erfasst. Vom Kaiser sich selber überlassen, mischten die selbständigeren der deutschen Fürsten sich in die große europäische Politik, Bayern und Sachsen mit unglücklichem Ergebnis, erfolgreicher Preußen, das aus dem Nordischen Krieg glimpflich davonkam und unter dem tüchtigen Friedrich Wilhelm I. Verwaltung und Heerwesen für die Zukunft zu ordnen und auszubauen unternehmen konnte.

Für deutsche Dichtung hatte an den Höfen niemand Sinn, französische Literatur herrschte und französischer Geschmack. Es war auch kaum ein Talent in Deutschland, das Förderung verdient hätte. Die Zeit dafür kam später. Als Bach starb, war Klopstock sechsundzwanzig, Lessing einundzwanzig Jahre alt, von den sogenannten Klassikern lebten bereits Wieland, Herder und Goethe. In den Kreisen des Protestantismus waren die Liederdichter noch immer fleißig dabei, Verse zu fabrizieren; mehr als brave Reimeschmiede waren sie bei aller Lauterkeit der Gesinnung und ehrlichen Frömmigkeit damals wohl kaum noch. Dafür ging aus demselben Lager der bedeutendste Philosoph der Epoche hervor: Leibniz. Seine Philosophie hatte an sich in ihrer gedanklichen Kühnheit mit den Lehrsätzen der evangelischen Kirche sehr wenig zu tun; in ihrem Optimismus, ihrem Bekennermut, ihrer geistigen Unabhängigkeit jedoch war sie Geist von jenem Geiste, der einst Luther zur Tat getrieben hatte. Aber auch Vorläufer des Geistes, der bald danach

in den Werken der Musiker Bach und Händel und der großen Architekten der Zeit nach 1700 die absolute Harmonie, das Postulat Leibnizens, verwirklichen sollte. Hatte die Selbständigkeit der deutschen Fürsten politisch nur Misserfolge zu verzeichnen, so übte sie doch auf künstlerischem Gebiete die günstigsten Wirkungen aus. So fand die Musik an den deutschen Fürstenhöfen reiche Pflege. Wenn es auch vorwiegend italienische Musik war — die Höfe von Wien, München, Dresden hielten ständige italienische Opern mit allem, was dazu gehörte — schließlich kamen doch auch deutsche Musiker zu Worte, zumal an kleineren Höfen, wo die Mittel zu solchem Aufwand nicht ausreichten und wo mehr echtes Liebhabertum als Prunksucht die Triebfeder war.

Der unmittelbare Anlass aber zum Aufstieg der bildenden Kunst kam zu einer Hälfte ebenfalls von den Fürstenhöfen her. Soziale oder gar ethische Motive waren es ganz gewiss nicht, die damals Fürsten und Herren zu einem wahren Wetteifer im Bauen anspornten, aber die Ergebnisse waren ein wundervoller Reichtum an Werken der Baukunst, die wiederum den Malern und Bildhauern Beschäftigung gab. Wie viel ärmer wäre die deutsche Kultur ohne diese Blütezeit! Denn diese war deutsch oder wurde es doch immer mehr. Waren es anfänglich italienische und französische Künstler gewesen, die hereingerufen wurden, die deutschen überflügelten die Ausländer schnell, sobald sie ihnen die formalen Schemata abgelernt hatten, durch ihre größere Phantasiebegabung. Und der Boden, auf dem sie arbeiteten, erwies sich sogar den ausländischen Künstlern gegenüber als starke Kraft, die magisch in die auf ihm erstehenden Schöpfungen hineinfloss. Auch rein italienisch erdachte Bauwerke bekamen in Deutschland nie ganz den Charakter des Südens. Es ist das große Geschenk, dass das Schicksal für Deutschland als Ausgleich für viele Unbilden, die es ihm antat, in Bereitschaft hielt: durch die Schulung am Fremden — und in der Gewandung des Fremden führt sich in der bildenden Kunst immer wieder die Antike ein — entzündet, belebt und verjüngt sich der eigene Geist. Auch Händel und Mozart schulten sich an italienischer Form, und wer würde ihre Musik nicht als deutsch empfinden?

Der Anfang des 18. Jahrhunderts ist die Zeit der monumentalen Schlossbauten in Berlin und Wien, Dresden und München, denen sich Mannheim und Würzburg, Bruchsal und Kassel und alle die vielen kleineren anschlössen. Zur einen Hälfte entsprang die Kunst- und Baufreudigkeit, so wurde gesagt, dem Ehrgeiz der Höfe. Zur anderen, mit ihnen wetteifernd, dem Bereich der katholischen Kirche. Zum letzten Male gab sie in weiten, mit der ganzen Pracht, der diese Blütezeit des Barocks fähig war, ausgestatteten Gotteshäusern ihrer Macht und ihrer weltumspannenden Gesinnung Ausdruck. Demgegenüber versagte die evangelische Kirche. Wohl hatte auch sie, wenn auch in bescheidener Weise, Bauaufgaben zu vergeben. Sie bediente sich dabei im wesentlichen der vorhandenen, ehemals katholischen Kirchen, meist spätgotischer Hallen, indem sie diese durch Einbauten von Emporen (so auch bei der Thomaskirche in Leipzig) zu Predigtkirchen umwandelte. War doch die einstige „Mitte“, der Altar, in der nachlutherischen Zeit in überwiegender Weise auf die Kanzel übertragen worden. Das „Sakrament“ musste hinter dem „Wort“ zurückstehen. Und dieses wiederum drohte hinter der Auslegung der Pastoren zu verschwinden. Kein Wunder, dass dabei ein Kirchenbau von monumentaler Kraft nicht zustande kommen konnte. Mit einer einzigen Ausnahme: der Frauenkirche in Dresden. Hervorgerufen durch die bedeutsame Aufraffung der evangelischen Kräfte Kursachsens gegen den katholisch gewordenen Hof, wuchs sie empor zu einer machtvollen und einheitlichen Schau des Luthertums: im Innern durch die glückliche architektonische Zusammenfassung von Altar und Kanzel, im Äußeren durch die symbolhaft weit in die Ferne strahlende Kuppel. Die späteren Berliner Kuppelkirchen erreichten ihr Vorbild in keiner Weise. Aber während die evangelischen (und reformierten) Pastoren in kleinlichem Gezanke über theologische Streitfragen die beste Kraft ihres Bekenntnisses lahmlegten und dessen Gedankliches zu dogmatischem Formalismus erstarren machten, war nicht für sie, aber für den bereits unkenntlich gemachten Geist, von dem sie sich gleichwohl herleiteten, in Leibniz der unerwartete und unverstandene Helfer auf den Plan getreten. Und jetzt schickte sich Bach an, das Werk jenes großen Vorläufers fortzusetzen. Ohne Kenntnis seiner Mission, nur fromm und gläubig, demütig und schlichten Herzens, aber mit gewaltiger Sprache (auch in seinen weltlichen Kompositionen religiös), einer Sprache daher, die jenen Theologen ebenso unverständlich dünkte wie diejenige Leibnizens, trieb es ihn, ein Verkünder des Göttlichen zu sein, das wohl entsprungen war seiner protestantischen Grundauffassung, aber weit über alles Konfessionelle hinauswuchs. Wie die katholischen Baumeister des Südens, die ihm gleichaltrig waren, die Generation der Dientzenhofer, Asam, Fischer von Erlach, Hildebrand, Prandauer, Neumann, Joh. Michael Fischer, Zimmermann, baute auch er, mächtig und riesengroß, Dome christlicher Weltanschauung, unvergänglicher und ewiger noch als die steinernen Denkmäler jener.

Mit Ehrfurcht, aber auch mit einer gewissen heiligen Scheu, wie man sie vor etwas Gewaltigem empfindet, das man bewundert und anstaunt, ohne es ganz erfassen und verstehen zu können. Bach ist nicht populär. Und doch steht vielleicht keine Kirche innerhalb der christlichen Kulturkreise, in welcher nicht Tonfolgen, die seine Hand schrieb, erklingen. Ist er doch in erster Linie Komponist religiöser Werke gewesen. Aber es gibt beispielsweise kein Lied von ihm, das Allgemeingut des Volkes geworden wäre, wie viele von Schubert. Populär sind Wagner und Verdi, deren Motive so sehr in aller Ohr sind, dass der Handwerksgeselle sie bei der Arbeit vor sich hin zu pfeifen vermag. Das gibt es bei Bach nicht, obwohl er einige Liedmelodien geschrieben und Volkslieder zitiert hat. Dennoch ist seine Kunst zu rein musikalisch, um volkstümlich zu sein; sie sagt dem Unmusikalischen nichts, der sich an den Weisen des „Freischütz“, an den „Müllerliedern“, an Stolzings „Preislied“ erfreuen kann.

Es mag dies mit ein Grund sein, weswegen Bachs Werke von den melodiereicheren Tonfolgen der Späteren verdrängt wurden und schon bald nach seinem Tode halb und halb in Vergessenheit gerieten. Solange er lebte, hatte der Begnadete, obwohl seine Schöpfungen zu Geltung und Ansehen gelangten, mit den Nöten des Alltags zu kämpfen; er war gefesselt an die Pflichten eines nicht gerade bedeutenden Amtes, und der Radius seines Lebens ging kaum über Mitteldeutschland hinaus. Ganz verstanden haben ihn wohl auch die Zeitgenossen nicht, sonst wäre sein Andenken in der Generation, die ihm folgte, gefestigter geblieben. Er war kein Neuerer, eher ein Abschließender. Erst hundert Jahre später wurde die Zeit für ihn reif. Bach war wie alle ganz Großen ein Einsamer. Seine Kunst steht erhaben über den Niederungen der Zeit, in welchen die Mode rasch wechselt. Sie ist die Künderin des Absoluten und des Göttlichen, das sich in seiner letzten Fülle und Tiefe immer nur den Auserwählten offenbart. Sein Geist weilte weit über den Bezirken des Irdischen, dessen Kleinheit ihn nie in ihre Gefilde herabzuziehen vermochte, und seine Gedanken umspannten wie diejenigen aller positiven Philosophie und aller schöpferischen Kunst den Raum des Unendlichen und Übersinnlichen.

Dachs Erdendasein fiel in die Jahre 1685 bis 1750. In seinem letzten Lebensjahrzehnt erlebte er also noch den Aufstieg Friedrichs des Zweiten. Das Deutsche Reich bot politisch kein erfreuliches Bild. Weit entfernt von allem, was die Geltung des Reiches und seine Wohlfahrt anging, vertrat der Kaiser einseitig habsburgische Interessen: im Spanischen Erbfolgekrieg, in seinen Bemühungen um die Anerkennung der Pragmatischen Sanktion. Dass Österreich außerdem gegen die andrängenden Türken nicht die Staaten seiner Hausmacht, sondern Europa und die westliche Kultur verteidigte, diese historische Mission hat man damals wohl nicht einmal in der Wiener Hofburg klar erfasst. Vom Kaiser sich selber überlassen, mischten die selbständigeren der deutschen Fürsten sich in die große europäische Politik, Bayern und Sachsen mit unglücklichem Ergebnis, erfolgreicher Preußen, das aus dem Nordischen Krieg glimpflich davonkam und unter dem tüchtigen Friedrich Wilhelm I. Verwaltung und Heerwesen für die Zukunft zu ordnen und auszubauen unternehmen konnte.

Für deutsche Dichtung hatte an den Höfen niemand Sinn, französische Literatur herrschte und französischer Geschmack. Es war auch kaum ein Talent in Deutschland, das Förderung verdient hätte. Die Zeit dafür kam später. Als Bach starb, war Klopstock sechsundzwanzig, Lessing einundzwanzig Jahre alt, von den sogenannten Klassikern lebten bereits Wieland, Herder und Goethe. In den Kreisen des Protestantismus waren die Liederdichter noch immer fleißig dabei, Verse zu fabrizieren; mehr als brave Reimeschmiede waren sie bei aller Lauterkeit der Gesinnung und ehrlichen Frömmigkeit damals wohl kaum noch. Dafür ging aus demselben Lager der bedeutendste Philosoph der Epoche hervor: Leibniz. Seine Philosophie hatte an sich in ihrer gedanklichen Kühnheit mit den Lehrsätzen der evangelischen Kirche sehr wenig zu tun; in ihrem Optimismus, ihrem Bekennermut, ihrer geistigen Unabhängigkeit jedoch war sie Geist von jenem Geiste, der einst Luther zur Tat getrieben hatte. Aber auch Vorläufer des Geistes, der bald danach

in den Werken der Musiker Bach und Händel und der großen Architekten der Zeit nach 1700 die absolute Harmonie, das Postulat Leibnizens, verwirklichen sollte. Hatte die Selbständigkeit der deutschen Fürsten politisch nur Misserfolge zu verzeichnen, so übte sie doch auf künstlerischem Gebiete die günstigsten Wirkungen aus. So fand die Musik an den deutschen Fürstenhöfen reiche Pflege. Wenn es auch vorwiegend italienische Musik war — die Höfe von Wien, München, Dresden hielten ständige italienische Opern mit allem, was dazu gehörte — schließlich kamen doch auch deutsche Musiker zu Worte, zumal an kleineren Höfen, wo die Mittel zu solchem Aufwand nicht ausreichten und wo mehr echtes Liebhabertum als Prunksucht die Triebfeder war.

Der unmittelbare Anlass aber zum Aufstieg der bildenden Kunst kam zu einer Hälfte ebenfalls von den Fürstenhöfen her. Soziale oder gar ethische Motive waren es ganz gewiss nicht, die damals Fürsten und Herren zu einem wahren Wetteifer im Bauen anspornten, aber die Ergebnisse waren ein wundervoller Reichtum an Werken der Baukunst, die wiederum den Malern und Bildhauern Beschäftigung gab. Wie viel ärmer wäre die deutsche Kultur ohne diese Blütezeit! Denn diese war deutsch oder wurde es doch immer mehr. Waren es anfänglich italienische und französische Künstler gewesen, die hereingerufen wurden, die deutschen überflügelten die Ausländer schnell, sobald sie ihnen die formalen Schemata abgelernt hatten, durch ihre größere Phantasiebegabung. Und der Boden, auf dem sie arbeiteten, erwies sich sogar den ausländischen Künstlern gegenüber als starke Kraft, die magisch in die auf ihm erstehenden Schöpfungen hineinfloss. Auch rein italienisch erdachte Bauwerke bekamen in Deutschland nie ganz den Charakter des Südens. Es ist das große Geschenk, dass das Schicksal für Deutschland als Ausgleich für viele Unbilden, die es ihm antat, in Bereitschaft hielt: durch die Schulung am Fremden — und in der Gewandung des Fremden führt sich in der bildenden Kunst immer wieder die Antike ein — entzündet, belebt und verjüngt sich der eigene Geist. Auch Händel und Mozart schulten sich an italienischer Form, und wer würde ihre Musik nicht als deutsch empfinden?

Der Anfang des 18. Jahrhunderts ist die Zeit der monumentalen Schlossbauten in Berlin und Wien, Dresden und München, denen sich Mannheim und Würzburg, Bruchsal und Kassel und alle die vielen kleineren anschlössen. Zur einen Hälfte entsprang die Kunst- und Baufreudigkeit, so wurde gesagt, dem Ehrgeiz der Höfe. Zur anderen, mit ihnen wetteifernd, dem Bereich der katholischen Kirche. Zum letzten Male gab sie in weiten, mit der ganzen Pracht, der diese Blütezeit des Barocks fähig war, ausgestatteten Gotteshäusern ihrer Macht und ihrer weltumspannenden Gesinnung Ausdruck. Demgegenüber versagte die evangelische Kirche. Wohl hatte auch sie, wenn auch in bescheidener Weise, Bauaufgaben zu vergeben. Sie bediente sich dabei im wesentlichen der vorhandenen, ehemals katholischen Kirchen, meist spätgotischer Hallen, indem sie diese durch Einbauten von Emporen (so auch bei der Thomaskirche in Leipzig) zu Predigtkirchen umwandelte. War doch die einstige „Mitte“, der Altar, in der nachlutherischen Zeit in überwiegender Weise auf die Kanzel übertragen worden. Das „Sakrament“ musste hinter dem „Wort“ zurückstehen. Und dieses wiederum drohte hinter der Auslegung der Pastoren zu verschwinden. Kein Wunder, dass dabei ein Kirchenbau von monumentaler Kraft nicht zustande kommen konnte. Mit einer einzigen Ausnahme: der Frauenkirche in Dresden. Hervorgerufen durch die bedeutsame Aufraffung der evangelischen Kräfte Kursachsens gegen den katholisch gewordenen Hof, wuchs sie empor zu einer machtvollen und einheitlichen Schau des Luthertums: im Innern durch die glückliche architektonische Zusammenfassung von Altar und Kanzel, im Äußeren durch die symbolhaft weit in die Ferne strahlende Kuppel. Die späteren Berliner Kuppelkirchen erreichten ihr Vorbild in keiner Weise. Aber während die evangelischen (und reformierten) Pastoren in kleinlichem Gezanke über theologische Streitfragen die beste Kraft ihres Bekenntnisses lahmlegten und dessen Gedankliches zu dogmatischem Formalismus erstarren machten, war nicht für sie, aber für den bereits unkenntlich gemachten Geist, von dem sie sich gleichwohl herleiteten, in Leibniz der unerwartete und unverstandene Helfer auf den Plan getreten. Und jetzt schickte sich Bach an, das Werk jenes großen Vorläufers fortzusetzen. Ohne Kenntnis seiner Mission, nur fromm und gläubig, demütig und schlichten Herzens, aber mit gewaltiger Sprache (auch in seinen weltlichen Kompositionen religiös), einer Sprache daher, die jenen Theologen ebenso unverständlich dünkte wie diejenige Leibnizens, trieb es ihn, ein Verkünder des Göttlichen zu sein, das wohl entsprungen war seiner protestantischen Grundauffassung, aber weit über alles Konfessionelle hinauswuchs. Wie die katholischen Baumeister des Südens, die ihm gleichaltrig waren, die Generation der Dientzenhofer, Asam, Fischer von Erlach, Hildebrand, Prandauer, Neumann, Joh. Michael Fischer, Zimmermann, baute auch er, mächtig und riesengroß, Dome christlicher Weltanschauung, unvergänglicher und ewiger noch als die steinernen Denkmäler jener.

Johann Sebastian Bach (1748) Gemälde von Elias Gottlieb Haußmann

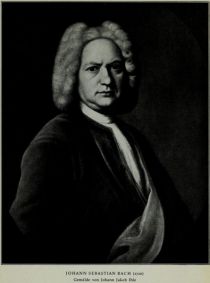

Johann Sebastian Bach (1720) Gemälde von Johann Jakob Ihle

Johann Sebastian Bach. Bronzemaske von Josef Weisz (1928)

Johann Sebastian Bach, Büste von Carl Seffner

Johann Sebastian Bach (um 1715) Gemälde, wohl von Johann Rentsch a. Ä.

Johann Sebastian Bach (um 1736) Pastellbild von Gottlieb Friedr. Bach

Johann Sebastian Bach (um 1740) Gemälde eines unbekannten Meisters