Deutscher Maler und Graphiker

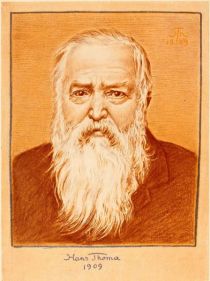

Hans Thoma (1839-1924)

Sein Leben und seine Kunst

Autor: Thode, Henry (1857-1920) deutscher Kunsthistoriker, Erscheinungsjahr: 1909

Themenbereiche

Enthaltene Themen: Hans Thoma, Maler, Lebensweg, Kunstwerke, Bauernleben, Bildnisse, Lithograph

Inhaltsverzeichnis

- Hans Thoma sein Leben und seine Kunst

- Frankfurter Zeit

- Überblick nach dem Gegenständlichen

I. Hans Thoma - Leben und seine Kunst

Johannes Thoma wurde am 2. Oktober 1839 zu Bernau, einem hoch im badischen Schwarzwald unfern des Feldberges gelegenen Dorfe, geboren. In dem Schutze eines jener Bauernhäuser, die mit ihrem tief sich herabsenkenden Schindeldache und ihrem von der Zeit warm gebräunten Holze, mit ihrem Brünnlein und dem kleinen eingefriedigten Blumengarten uns durch den Künstler so ehrwürdig und zugleich liebvertraut geworden sind, wuchs er auf, geleitet von dem Verstände und der Phantasie einer liebevollen, kräftig heiteren Mutter, der „Immerguten“, wie er sie in seinen Erinnerungsblättern „Im Herbste des Lebens“ (München 1909), die uns so mannigfachen wichtigen, oft im folgenden verwerteten Aufschluss geben, nannte, und in Gesellschaft seiner Schwester Agathe, die bis auf den heutigen Tag ihm eine still waltende und sinnig verständnisvolle Lebensgefährtin geblieben ist (Bildnisse der Mutter S. X, XX, XXXVII, 12, 56, 93, 182, 241, der Schwester S. 12, 36, 241, 435).

Von den Anfängen seiner Kunst hat er selbst berichtet: wie eifrig er schon als kleines Kind auf der Schiefertafel gekritzelt und seine Entwürfe von der Mutter sich deuten ließ, wie Holzschnitte in dem Gebetbuche einer Tante, auch der Kalender und die bunten Spielkarten seine ersten Kunstbildungsmittel wurden, wie er, fünfjährig, dem Vater zum Namenstage die Nachzeichnung des „Hündlibub“ geschenkt. „Der Trieb zur Kunst, der in dem einsamen Bernau über mich kam, und zwar so stark, dass er mich mein Lebtag nicht mehr verlassen hat, war doch angeerbt, und zwar von mütterlicher Seite. Der Großvater und auch die Brüder meiner Mutter waren Uhrenmacher; einer derselben war Uhrenschildmaler, und in ihm lebte noch ein Rest einer nun verschwundenen Bauernkunst, die in ihrer Primitivheit weichen mußte vor dem modisch städtischen Kunstgewerbe, das seine Schnörkel in alle Dörfer hinein renaissancierte; ich weiß noch ganz gut, wo schönfarbig bunte, mit Blumen bemalte Schränke mit Nussbaumfarbe überzogen wurden und man sich der Buntheit schämte, die man „Baurenkilbe“ nannte. Die Brüder meiner Mutter hatten neben der täglichen Arbeit ihre Liebhaberei; sie trieben Künste, d. h. sie musizierten und hatten Freude am Gesang. Der Uhrenschildmaler malte für die Bauernstuben Tafeln auf Glas mit Ölfarben auf die Rückseite; sie mögen so schlecht gewesen sein, wie sie wollen — es war immerhin Kunstübung und Handarbeit und hat den Zusammenhang mit der Kunsttätigkeit im Volke wachgehalten, den die fabrikationsweise hergestellten Farbendrucke niemals ersetzen können.“ Ein Onkel beschäftigte sich mit Astronomie, d. h. er gab durch einen primitiven Mechanismus dem Knaben die freudig begrüßten Anschauungen von der Bewegung der Erde und des Mondes um die Sonne.

„Es kam die Schulzeit. Ich habe aber immer nebenher gezeichnet, gemalt, geschnitzt, gepappt und mir eine kleine Welt gezimmert. Ich wurde mir auch immer mehr bewusst, wie schön die Welt sei; ich beobachtete die Wolken, die verschiedenen Zeiten des Jahres, die das Aussehen der Gegend so ganz veränderten, lange ehe ich daran denken konnte, so etwas zu malen, ehe ich wusste, dass man so etwas vielleicht auch malen könnte. Lange Zeit hindurch träumte ich von einem Zauberspiegel, in dem ich alle die wechselnden Stimmungen, die über mein liebes Bernauer Tal hinzogen, festhalten könnte — und sah inzwischen alles in bezug auf diesen Wunderspiegel hin an: genau so müsste der Spiegel es festhalten, wie ich es sah. So sah ich es denn auch, als ob ich dieser Spiegel selber wäre. So möchte ich sagen, ich wurde ganz Auge, schon lange vorher, ehe ich Mittel wusste und kannte, durch die man diese intensive Sehlust einigermaßen fixieren könne. Als ich so zwölf bis vierzehn Jahre alt war, zeichnete ich viel nach allen möglichen Bildchen, die mir in die Hand kamen, die ich oft auch auf graues Packpapier vergrößerte.“ (Siehe zwei frühe Bildchen S. XI.)

„Bald nachdem ich aus der Schule kam, wurde ich nach Basel zu einem Lithographen in die Lehre getan. Das Sitzen gefiel mir nicht. Ich bekam Heimweh nach Bernau und zugleich Brustschmerzen; ein Arzt riet auch, dass ich wieder nach Bernau gehe, wo es viel gesünder sei. Diese kurze Lehrzeit war aber doch nicht ganz verloren, denn vierzig Jahre später machte ich wieder Lithographien, und die Technik war mir nicht so fremd, wie sie es doch so manchem andern Maler sein mag. Für ein gutes Vorstudium halte ich es auch, dass ich später ebenfalls in Basel zu einem Anstreicher und Lackierer in Arbeit kam; manches Handwerkliche, wenn auch nur Farbenreiben, gut und sachgemäß anstreichen und lackieren lernt man da kennen, wozu auf der Akademie keine Gelegenheit ist. Gut angestrichen ist halb gemalt!“

Hans Thomas Mutter. Vom Künstler 1855 gezeichnet; eine der frühesten Zeichnungen, die von ihm noch existieren

Ansicht von St. Blasien. Von Hans Thoma 1856 gemalt (Auf Pappe, H. 0,19, B. 0,22, Freiburg i. Br., Fräulein Marie Lang)

„Bei einem Uhrenschildmaler in Furtwangen lernte ich wieder etwas mehr vom Malerhandwerk. Dort war ich freilich nur etwa vier Wochen Probezeit, da die Mutter die Bedingungen des Lehrvertrags nicht erfüllen konnte. Mein Vater ist vorher schon im Jahre 1854 gestorben.“

„Nach Bernau zurückgekehrt, verschaffte ich mir Ölfarben, grundierte Pappendeckel und Leinwände und malte kleine Bildchen, meist nach Holzschnitten aus Büchern, die ich in Farbe übersetzte. Doch malte ich auch eigene Erfindungen und wagte mich auch an Porträts nach der Natur. Manche dieser Sachen verkaufte ich auch in St. Blasien für wenig, aber für mich damals viel Geld. Ich fing auch an, im Freien nach der Natur zu zeichnen — ich tat das soviel wie möglich heimlich, versteckte das Mäppchen, mit dem ich meist Sonntags am liebsten in den tiefen Wald hinausging, unter der Jacke, weil die Nachbarn diese Firlefanzereien nicht gerne sahen.“

„Wie und was mein eigentlicher Beruf sein sollte, wusste ich vor meinem neunzehnten Jahre noch nicht. — Die Mutter hatte ebenso wie an meinem einstigen Schiefertafelgekritzel ihre Freude an dem, was ich jetzt machte, und sie verschaffte mir großem Bub mit aller eigenen Aufopferung so viel freie Zeit als nur möglich, dass ich meinen Liebhabereien nachhängen konnte.“

„Mein nicht erlahmender Kunsttrieb fand aber nach und nach bei Bekannten und andern Herren der Amtsstadt St. Blasien Beachtung, und durch Vermittlung von dort und nachdem der Direktor der Karlsruher Kunstschule, Schirmer, meine Arbeiten sehr günstig begutachtet hatte, ebneten einige Kunstfreunde und besonders der Großherzog die ersten Wege, so dass ich im Herbst 1859 in die Kunstschule aufgenommen wurde.“

Zwei Bildchen aus den Jahren 1857 und 1858 sind erhalten (S. 1), beachtenswert durch die klar bestimmte Raumanschauung, den bereits ausgesprochenen Sinn für die Farbenerscheinung und Motive, die später größere Gestaltung gewinnen sollten. Von der Sicherheit, Gewissenhaftigkeit und Feinfühligkeit der Zeichnungen dieser Zeit der Anfänge geben drei Abbildungen eine Vorstellung: zwei derselben, von 1855 und 1859, zeigen die Mutter, die dritte den zwanzigjährigen Jüngling, der in die Karlsruher Kunstschule eintrat (S. X, XII, XIII).

„Kaum wird wohl jemals ein junger Mensch mit mehr Pietät und Respekt in eine Schule eingetreten sein.“

„Schirmer hatte sich mit viel Wärme über die von mir eingereichten Arbeiten ausgesprochen und, entschieden dazu geraten, dass ich Künstler werde. Ich wurde in die Antikenklasse aufgenommen , in der mich Professor Des Coudres zu großer Genauigkeit und Gründlichkeit anleitete. Diese Gründlichkeit ward mir doch später von großem Nutzen, ich zeichnete den Winter über, nahm auch am Perspektivunterricht teil, auf dessen Gesetze ich, durch das viele Zeichnen nach der Natur vorbereitet, mit besonderer Freude eingehen konnte.“ Einige Kopien nach Ölstudien des Lehrers fielen zu dessen Befriedigung aus. „Nach sechsmonatlichem Unterricht in der Antikenklasse durfte ich Schirmerschüler werden, d.h. ich ging (mit dem Mitschüler Eugen Bracht) in den Schwarzwald und malte dort nach der Natur, und mit welchem Eifer! . . . Diese Studien waren von äußerster Gründlichkeit und Sachlichkeit über nichts wurde hinweggegangen. Es gab damals noch keine Theorie „moderner Errungenschaft“ im Farbensehen — das war auch gut für uns.“ „Durch die Jahre 1860 bis 1866 war ich immer im Winter auf der Kunstschule, und wenn der Sommer kam, ging ich nach Bernau und malte dort Studien. Ich war in der Malklasse und malte dort Köpfe unter Professor Des Coudres' Leitung. Auch hier war Des Coudres ein vortrefflicher Lehrer, obgleich übermütige Schüler über seine, wie sie meinten, gar zu arge Gründlichkeit sich lustig machen wollten — man sieht es freilich oft erst später, was so eine Grundlage wert ist. Junge Leute nennen sie wohl philiströs; doch vergleiche ich sie mit einer guten Erziehung im väterlichen Hause, die auch schon oft einen Menschen auch dann noch geleitet hat, wenn er selber und alle Welt gemeint hat, dass er über die Stränge haue.“

Zeichnung Hans Thomas. In Bernau, Mai 1859, vor der Kunstschulzeit entstanden

Selbstbildnis Hans Thomas aus dem Jahre 1859

„Eine besondere Episode in bezug auf die maltechnische Erziehung war der Aufenthalt Canons in Karlsruhe, seine systematische Maltechnik zog fast alle jüngeren Künstler sehr an; wir hatten das Gefühl, durch diese Schulung aus dem ewigen Probieren herauszukommen. Seine Methode bestand im Herausmodellieren der Form und der Lichtgebung mit aufgehöhtem Weiß auf dunklerem Grunde. Die Farbengebung wurde sodann durch Lasuren erzielt, die freilich in ihrer leuchtenden Emailwirkung manch überraschenden Eindruck hervorbrachten. Jedenfalls lernte man, durch Canon angeregt, eine Summe von „maltechnischen Ausdrucksmitteln“ kennen, zugleich auch wurden wir durch Canon zuerst auf die Maltechnik der großen Meister aufmerksam gemacht.“ In dem Kampf zwischen der mehr nach der stilistischen Seite hin führenden Lasurbehandlung und dem naturalistischen Dickprimamalen, der die Geister entzweite, vertrat der junge Künstler das erstere Prinzip.

„In diesen sechziger Jahren malte ich auch einige Bilder, meist kleinere Landschaften und auch Figurenbilder, von denen ich hier und da eines an einen Kunstverein verkaufte, das Geld reichte aber meist recht knapp den Winter über; im Frühling — halb mußte ich — ganz zog es mich — ging ich nach Bernau. Mit jugendlich seligen Gefühlen eilte ich immer von Freiburg aus über die Berge hinauf in mein liebes Tal; voll von Plänen, was ich noch malen wollte. Wenn dann auch das Vollbringen hinter dem Wollen zurückblieb, fleißig war ich, und es entstanden Stöße von Zeichnungen und Ölstudien, mit denen ich aber recht leichtsinnig umging — verlor und verschenkte sie — vernichtete auch vieles bei späteren Aufenthaltswechseln — wenn ich nicht gerade eine Kiste dafür hatte.“

„In Karlsruhe packte ich dann meine Studien aus, begierig, was Professoren und Mitschüler dazu sagen würden. Die Kritik richtete sich fast immer gegen die große Genauigkeit und Ausführlichkeit; und über einen Weidenbusch, der sich über den braunen Bach neigt, den ich ziemlich groß wie ein Stilleben malte — jedes Blatt, zwischen den Steinen ganz vorne jeden Grashalm — , an dem ich im Sommer 1864 wochenlang gearbeitet hatte, wurde ich eigentlich ausgelacht; wozu denn so etwas malen, es sei ja kein Motiv. — Ich bin noch im Besitze dieser Studie und freue mich an diesem intimen Spiegelbild, eines schönen Stückleins Natur — jedenfalls habe ich mehr Nutzen davon gehabt, als wenn ich Dutzende von modernen Farbensehenserrungenschaftsmomentskizzen gemacht hätte.“

„Es kamen die Winter, wo ich als Meisterschüler Bilder malen durfte. Das ist eine gar heikle Zeit was soll man nun malen? Wie sollen die Bilder aussehen? — Das Genrebild stand hoch im Ansehen, auch ich versuchte allerlei, aber es zeigte sich ein Konflikt — die Erscheinung der Natur sprach sehr zu mir aber die Erzählung, die das Genrebild mehr oder minder geistreich ausdrücken sollte, kam dabei zu Schaden. Auch das Landschaftsmalen hatte seine Haken; in der Schirmerschule mußte man komponieren lernen — das konnte ich gewöhnlich nicht mit den Eindrücken, die mir der Schwarzwald gemacht hatte, und überhaupt mit dem, was ich bisher gesehen hatte an Landschaftsnatur, vereinigen; die Schwarzwälder Tannen wollten sich schon gar nicht fügen, auch die langen Bergrücken nicht, und gar die langhin sich ziehenden bunten Wiesen — die zu malen durfte man gar nicht denken.“

„Ein geborener Realist, wollte ich nichts andres malen, als was ich selber gesehen, ja selber gelebt hatte — wo ich hinschaute, sah ich auch Schönes genug. — Menschen, Tiere, Landschaften, im harmonischen Lichte vereinigt, schwebten mir vor. Ahnungen, Möglichkeiten zu schönen Bildern — wenn ich nur einmal die Bilder so machen könnte, wie ich sie mir vorstellte. Programm hatte ich keines, auch keine Sorge, wie die Sache werden sollte; ich dachte, dass, wenn ich einmal Bilder annähernd so malte, wie sie mich traumartig umgaukelten, dieselben auch aller Welt gefallen müßten. Freilich habe ich da die Rechnung ohne den Wirt gemacht, wie ich Jahrzehnte hindurch erfahren mußte.“

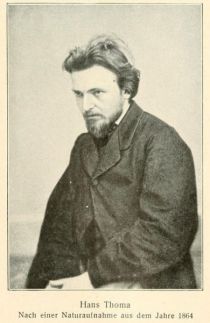

Hans Thorma. Nach einer Naturaufnahme aus dem Jahre 1864

„Zuerst trat ich mit einem kleinen Bildchen: das braune Bernauer Bächlein im moosgrünen Tannenwald, an die Öffentlichkeit des Kunstvereins; die Kritik war günstig, es wurde genannt: „Ein Anklang an Hebel, voll Seele“ — auch ein zweites Bild, der „Bienenvater“, wurde ebenso günstig beurteilt — beide wurden auch angekauft. Wie fühlte ich mich da glücklich, von der Gunst des Publikums getragen!“ Das erste Bild ist erhalten (S. 8), von dem andern nur eine Skizze (S. 8). Außer ihnen aber noch eine Reihe andrer Gemälde und Studien, bezüglich welch letzterer als charakteristisch zu bemerken ist, dass sie alle bildmäßige Durchführung zeigen. Die Kunstschulstudie eines sitzenden Bauern (S. 5), in der Heimat angefertigte schlichte Porträts von Verwandten und Bekannten (S. 4, 6, 8, 9), das Innere eines Bauernhauses mit „Schwendele“ am Wassertrog (S. 2), das elterliche Haus, von außen gesehen, mit der Mutter, die auf der Bank vor ihm sitzt, und im Sonnenlicht sich vergnügenden Hühnern (S. 12), die am offenen Fenster sitzende lesende Mutter (S. 5), die lesende Schwester mit Blumenstrauß (S. 9), der Bauernbursch am Bächlein (S. 5), der Bauer unter der Tanne (S. 11), der Hahn (S. 14) und Landschaften von überraschend selbständiger Auffassung und malerischer Kraft: die Schwarzwaldhöhe mit Tannenwald (S. 2), das Bernauer Tal mit schneebedeckten Höhen (S. 2), Blick über die Bernauer Berge (S. 6) , Tannengruppen am Wasser (S. 3) , Bernauer Mühle (S. 3), Schwarzwaldort im Wiesental (S. 11). Wie erstaunlich schnell und originell das malerische Können sich entwickelt, lehrt der chronologische Vergleich. Schon 1863 entsteht ein in lebendigster und ausgeglichener Malweise gehaltenes Bild, wie die sonnige Sommerlaudschaft (S. 7), 1864 wurden zwei der Darstellungen des Mädchens, das die Hühner füttert, ausgeführt (S. 10, die dritte Ausführung von 1867 S. 16), 1866 die Höhenlandschaft mit dem Reiter (S. 9) und Mutter und Schwester (S. 12), alles Werke, welche vollkommene technische Meisterschaft in einer höchst reizvollen, alle Feinheiten gestattenden Behandlung verraten. Von dem zuletzt erwähnten Gemälde sagt der Künstler: „Ein ziemlich in der damaligen Art abgeschlossenes Bild ist noch wohlerhalten, es ist ein lebensgroßes Porträt meiner Mutter und Schwester, in der Bibel lesend; ich habe es im Sommer 1866 in Bernau gemalt in unsrer kleinen Stube, wo ich mit meiner Staffelei kaum Platz hatte. Das Bild ist ganz in canonischer Art mit flüssigen Lasuren hervorgebracht und hat sich außerordentlich gut erhalten trotzdem ich es mit dem vielverworfenen Siccatif de Courtray in Leinöl gemalt habe.“ Dass Werke, die eine so schlichte, deutliche seelenvolle Sprache redeten wie diese, nicht „verstanden“ wurden, wer sollte es heute für möglich halten? „Gar bald sah man diese „Seele“ nicht mehr in dem, was ich malte — es sah halt doch ganz anders aus, als was man im Kunstverein zu sehen verlangte und vielleicht auch als Seele zu kaufen wünschte.“ Was hier gegeben war, die unverfälschte, von allen geläufigen Formeln freie Wiedergabe persönlicher Eindrücke von Natur und Menschen war so neu, verstieß so gegen alle Traditionen, dass nur ablehnende Kritik die Folge sein konnte. Des Bleibens in Karlsruhe war für Thoma nicht mehr. Ein Freund, Hermann Schumm, durch lange kommende Zeiten mit ihm verbunden, versuchte es, ihm in Basel eine Zeichenlehrerstelle zu verschaffen, aber es misslang. Er ermöglichte es ihm, nach Düsseldorf zu gehen.

„In einem kleinen Atelier arbeitete ich in Düsseldorf nun recht fleißig, mit dem guten Gefühl, in einer richtigen Malerstadt zu sein; ich stellte auch einiges aus, aber die Bilder waren Fremdlinge, und die Kunsthändler wußten nichts damit anzufangen — sie bewegten sich so gar nicht auf der Linie Achenbach-Vautier. Die Karlsruher Empfehlungen versagten auf eine fast komisch zu nennende Art. Die Situation wurde ernst, sehr ernst.“ Der unerwartete Verkauf eines Bildes für 150 Taler half zunächst.

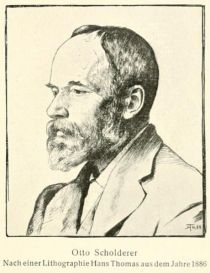

Otto Scholderer. Nach einer Lithographie Hans Thomas aus dem Jahre 1886

Wertvoll für den Künstler wurde die Bekanntschaft mit dem Frankfurter Maler Otto Scholderer (Bildnis S. XV). „Seine ruhig sichere Technik war von entschiedener Bedeutung für meine damalige Entwicklung; ja, er war der einzige in Düsseldorf, dessen Art und Wesen belebend auf mich einwirkte; ich lernte von seinen Erfahrungen, und sein Sinn für einfache Behandlung, für harmonische Ganzheit, wie er sich in seinen Malereien ausspricht, war dem verwandt, was ich selber suchte, denn die Düsseldorfer unmalerisch gedachte Historien-, Genreund Landschaftsmalerei war eine äußerlich gegensätzliche, und wenn sie sich auch bis zur „Seelenmalerei“ verstieg.“

„Für die Düsseldorfer waren meine Bilder ganz und gar nicht; abfällige Kritik suchte sich lustig darüber zu machen. — Ein berühmter Mann sprach es aus, dass er einen Zug von Melancholie in denselben finde, der ja in der Kunst auch sein Recht habe — in diesem Zusammenhange prophezeite man, dass, wenn ich so fortmale, mir nichts andres übrig bleibe, als mir eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Im „Malkasten“ wurden Karikaturen von meinen Bildern gemacht, es herrschte das große Hallo, das minderwertige Menschen immer anstimmen, wenn eine neue, ungewohnte Erscheinung sie beunruhigt. Ein mir wohlgesinnter Maler namens Rainer Dahlen ärgerte sich über die Spötter und sagte ihnen: „Übt euch nur einstweilen darauf ein, es kommt euch zugut, wenn die Zeit kommt, wo ihr die Bilder im Ernst nachahmt.“

„Derartige Gehässigkeiten haben mich zum Glück nie viel berührt — ich war eine fröhliche Natur, hatte auch stets das Gefühl von Talent und Können — und es steckte stets so viel Übermut in mir, dass ich mich über manchen Kunstfex lustig machen konnte. Ich war zwei Winter in Düsseldorf, habe auch bei dem dort entwickelten Kunsthandel einige Bilder verkauft, so dass ich fröhlich still weiter malen konnte. Das lustige Treiben im „Malkasten“ machte ich gar gerne mit. Im ganzen habe ich mich in Düsseldorf wohl befunden und denke gern an den Aufenthalt zurück.“

Einige Landschaften aus dem Düsseldorfer Jahre 1867, darunter die in der Stimmung großartige Schwarzwaldlandschaft, jetzt in der Kunsthalle zu Bremen (S. 15), sind nachzuweisen.

„Im Frühling 1868 ging ich mit Scholderer nach Paris. Im Louvre sah ich zum erstenmal große Kunst, und alles Düsseldorferische war verschwunden, ich wußte nun, dass ich im tiefsten Grunde meiner Seele recht habe. — Auch die neuere französische Malerei in ihrer Kühnheit und Freiheit sprach sehr zu mir, besonders Delacroix. Intim berührten mich Millet, Rousseau, Corot u. s. w. Vor allem aber zog mich der stürmisch revolutionäre Courbet an — was wohl auch erklärlich ist nach der dumpfigen Malluft, in der ich in Düsseldorf mich zwei Jahre befunden habe. Courbet hatte eine eigene große Ausstellung, ich habe ihn auch im Atelier besucht, da er Scholderer von Frankfurt her kannte, wo ja Courbet einige Zeit lebte.“ „Die Eindrücke, die ich dort hatte, haben mich mächtig erregt, es war für mich eine Erweiterung des Lebenselements. Ich ging von dort den Sommer über nach Bernau, und ich fühlte den Gewinn von Paris schon daraus, dass mir das früher einmal für unmalerisch geltende Bernau nun großartig schön erschien, so dass ich mich an ihm freuen konnte wie an einer wiedergefundenen Geliebten.“

„Es begann eine schaffensfrohe Zeit; ich grundierte große Leinwände und malte Bilder im Freien, Figuren und Landschaften direkt nach der Natur — alles wurde lebendige Gegenwart, es bewegte mich keine Vergangenheit, es kümmerte mich keine Zukunft. Freund Lugo (Bildnis S. XVII), den man in Karlsruhe so gerne das Extrem von mir nannte, kam auch nach Bernau.“

Die ersten uns erhaltenen Gemälde, in denen die Befreiung als größere Potenz und Fülle malerischer Wirkung zutage tritt, sind der Knabe mit dem Reh (S. 18), das Rheinufer bei Säckingen (S. 19), die Näherin (S. 17) und das Stilleben von Rosen und Kirschen (S. 14). Die von dem leidenschaftlich energischen Courbet ausgehenden Anregungen fanden in Auge und Phantasie des kraftvollen Deutschen, der bei aller Empfänglichkeit für sie doch seine Eigenart durchaus wahrte, freudige Aufnahme. Ihr Nachwirken ist während der folgenden Jahre deutlich zu spüren.

Die Erzeugnisse des Bernauer Sommers veranlaßten, im Herbst in Karlsruhe den Professoren der Kunstschule bekannt geworden, diese, Thoma den Rat einer Niederlassung in der badischen Hauptstadt zu geben. Er befolgte ihn und gab seinen Plan, nach Düsseldorf zu gehen, auf. Dies sollte schwere Erfahrungen zur Folge haben.

„Meine Bilder, die ich so nach und nach im Kunstverein ausstellte, wurden als etwas Unerhörtes betrachtet. . . . Eine Anzahl der Kunstvereinsmitglieder machte eine Eingabe an den Vorstand, dass man mir das Ausstellen durch einen Beschluß ein für allemal verbieten solle.“ Ein Kunstschulprofessor ermahnte ihn, doch auf die Stimme des Publikums zu achten und zu malen, wie es gebildete Menschen verlangten. Endlich kam es so weit, dass die Dinge unerträglich wurden. Gänzlich verständnislos für die solide Zeichnung und Ausführung und die ruhig harmonische Farbe der Bilder, stieß man sich an dem in ihnen vorherrschenden tiefen, satten Grün und nannte spottend in der Gesellschaft einen gewissen Salat Thomasalat. Nach etwa anderthalb Jahren, im Frühjahr, verließ der Künstler still Karlsruhe, ohne zu wissen, wo er sich niederlassen werde, und weilte den Sommer zunächst wieder bei seiner Mutter und Schwester, die damals in Säckingen ihren Wohnort hatten.

„Die volle Ruhe, die der Künst1er braucht, kam wieder über mich — ich war nicht verbittert, ich hatte andres zu tun, als mich um Kunstvereinsmitgliedermeinungen zu kümmern, ich lebte wieder mit der Natur zusammen und sah überall viel Schönes; ich brachte es zustande, wunschlos, d. h. ohne allen Ehrgeiz zu sein. Ein schöner Trotz kam als Trost über mich, ein Lebensmut, der mich nie mehr verlassen sollte. Ein Gefühl der Genügsamkeit kam dazu — wozu sollte ich danach streben, in der Welt das, was man Bedeutung nennt, zu erlangen — ich fühlte eine ganz besondere Macht in mir, die Macht der Unabhängigkeit von aller Weltmeinung.“

„Dass dieser Zustand des Zurückziehens auch seine Gefahren in sich trägt, weiß ich sehr wohl — vor der Verbitterung, von der man gewöhnlich annimmt, dass sie im Gefolge sein müsse, hat mich eine gute Gottesgabe bewahrt — ich hatte Humor — ein Ding, das in unsrer modernen Errungenschaftsjagd immer mehr in Deutschland zu verschwinden scheint; bösartig bissiger Witz wird ihn niemals ersetzen.“

Bildnis Emil Lugos, von Hans Thoma 1870 gezeichnet

„Es gibt Güter, die man ererbt, ohne dass man sich deren bewusst wird — aber sie begleiten doch unser Leben wie geheimnisvolle Mächte. Meine Mutter war eine fromme Frau — in aller Not, mit der sie oft heldenhaft zu kämpfen hatte, war sie voll gläubigen Gottvertrauens. Das Evangelium war in ihrem einfach schlichten Sinn lebendig geworden. Ich war ja ein Kind der Zeit, nicht in ihrem Sinne gläubig, aber auch mich leitete etwas wie Glaubensstärke und Gottvertrauen, und wenn ich dies mit modernen Ansichten anders nennen mußte, jetzt sehe ich, dass es nur umgewortet und im Wesen doch das gleiche war. Es ist eine Kraft des Lebens, die im Gottesbewußtsein, im Bewußtsein des Zusammenhangs aller Weltgeschehnisse und alles Weltdaseins beruht. — Ich war getrost: Trost und Trotz sind gewiß nahe Verwandte. Es gibt Lagen im Leben, in denen man sich nur durch Trotz behaupten kann, durch Bejahung seines eigensten Wesens.“

Wie reich an künstlerischer Tätigkeit das schwere Jahr in Karlsruhe gewesen ist, zeigen die Abbildungen auf S. 19 bis S. 25. Neben einem Nachklang an frühere Motive, wie ihn der „Ziegenhirt“ (S. 19) verrät, treten Landschaftsmotive andrer, üppigerer Art auf: die sonnige Feldlandschaft, durch die sich ein Hochzeitszug bewegt (S. 20), die Wiese, in welcher ein Bauernmädchen mit ihrem Pudel sitzt (S. 21), das Rheinufer (S. 21), die dicht verwachsene Niederung am Rhein (S. 24), der Rhein in sanfter Abendstimmung (S. 25), der in der Behandlung an Ruisdael erinnernde Hügelweg (S. 24). Einige Stilleben von Blumensträußen (S. 25, 34) gesellen sich hinzu; Porträts: das eines in kräftiger Beleuchtung gehaltenen Bauern (S. 23) und das andre vom Maler W. Steinhausen (S. 23), mit dem Thoma damals bekannt wurde, und als erstes Werk, in dem die Phantasie, fast in der Art Runges, einen freieren, heiteren Flug ins Märchenland unternimmt: das Apothekerschild mit seinen die Naturkräfte verarbeitenden Zwergen und seinen heilbringenden zarten, kleinen Luftgeistern (S. 22).

In den Landschaften des Jahres 1870 gewinnen zwei, später öfters behandelte Motive: das von der Höhe in weitem, räumlichem Zusammenhang gesehene Schwarzwaldtal (S. 31) und der Schwarzwaldbach, der hügelabwärts durch blumenreiche Wiesen und über Steine fließt, ihre erste große Gestaltung. Auch die feierliche „Abenddämmerung am Flußufer“ (S. 32) erscheint als Vorläufer kommender Schöpfungen. Das Hühner fütternde Mädchen zeigt, wie die Hühnerfamilie (S. 31), ältere Konzeptionen in großer, vereinfachter Formensprache zu einer fast monumentalen Wirkung gesteigert (S. 33). Mit der Kinderszene „Im März“ (S. 30) und dem jungen Paar an der Quelle (Zeichnung, S. XIX) bewährt sich der Künstler als ein freilich über viel stärkere Ausdrucksmittel gebietender Erbe Ludwig Richters.

Dass die vier Ansichten von Rheinfelden, Laufenburg, Waldshut und Säckingen (S. 26 bis S. 29) nicht aus eigner Neigung, sondern im Auftrage entstanden, erkennt man ohne weiteres. Doch tritt vielleicht gerade in ihnen die konventionslose, frisch der „Impression“ sich bemächtigende Anschauungskraft des Malers besonders deutlich hervor. Und diese Bilder sind es gewesen, die Thoma es ermöglichten, im November 1870 nach München zu gehen.

Viktor Müller. Selbstbildnis

„Teilnehmend ratende Freunde erwarteten mich dort, und ich mietete ein recht kleines Atelier und wollte in aller Stille für mich bleiben — und fing auch ein bestelltes Bild zu „Hebels Morgenstern“ (S. 38) an zu malen. Einer der guten Freunde sprach mir aber eifrig zu, ich müsse in die Pilotyschule eintreten, wenn ich in München vorwärtskommen wolle; ich hatte aber, nachdem ich Pilotybilder gesehen hatte, keine Lust hierzu — besonders der Kolumbus war schuld daran, ich konnte mein künstlerisches Fühlen nun einmal in keinen Zusammenhang bringen mit der Entdeckung Amerikas, so sehr ich diese Tatsache auch schätzte.“ Nicht bei Piloty, sondern in dem schnell geschlossenen Freundschaftsbunde mit Viktor Müller (Bildnis S. XVIII) gewann er die künstlerische Ermunterung und Beratung, um die es ihm zu tun war. „Er brachte meinen Arbeiten volle Sympathie entgegen, und als ich später ein kleines Atelier neben dem seinigen bezog, waren wir in guter Freundschaft täglich beisammen — er hatte Freude an meinen Bildern und ärgerte sich nur, dass ich, wie es so in meiner Art lag, soviel Angefangenes wieder zerstörte, er drohte: mir einen Gendarmen zu setzen. Meine Bilder, die ich aus Karlsruhe gerettet hatte, fanden an ihm einen warmen Anteilnehmer — und er saß oft in der Dämmerungsstunde bei mir im Atelier und sah sich die Bilder an; Schulmeister oder gar Kritiker war er dabei nie — dazu war er viel zu sehr Künstler und als solcher, wenn man so sagen darf, Genußmensch, er freute sich an allem, was seinem hochgebildeten Kunstgefühl zusagte Er erzählte immer vielerlei von seinen Pariser und andern Erlebnissen. Obgleich er von den Bildern von Marées nicht viel kannte, erzählte er mir lang und ausführlich von ihnen, sie regten seine Phantasie aufs höchste an — er erzählte Wunderdinge von Bildererfindungen, Gestallungen und Farbenharmonien, die Marées gemacht haben sollte — , ich kam aber bald dahinter, dass seine eigne Phantasie mit ihm durchging und dass er selber es war, der diese Bilder erträumte.“

Junges Paar an der Quelle. Federzeichnung Hans Thomas 1870, H. 0,40, B. 0,26, Mannheim, Oberamtmann C.Eckhard

„Um Viktor Müller“ der im Dezember 1872 plötzlich durch den Tod dahingerafft wurde — „bildete sich eine kleine Gruppe von Künstlern, und wenn der Name Sezession damals schon bekannt gewesen wäre, so wäre dies wohl die erste Münchner Sezession gewesen — wir wurden eigentlich sezessioniert — , denn wir gehörten eben, ob wir wollten oder nicht, nicht dazu, wir standen abseits von der großen Kunstblüte, die mit den Gründerjahren hereingebrochen war. Für die Kunsthändler existierten wir nicht — also existierten wir überhaupt nicht; es waren auch nur ganz wenige, und es war für niemand verlockend, sich uns anzuschließen; Schulderer, Haider, Sattler, Eysen, auch Leibl mag, solang Müller gelebt hat, dazu gehört haben. In treuer Kunstliebe hielt Dr. Bayersdorfer zu uns, den ich bei Viktor Müller kennen lernte. Programm hatten wir keins — Bayersdorfer kam dahinter, dass „unverkäufliche Bilder“ so ungefähr unser Programm sei.“

Durch Müller lernte der Künstler auch Böcklin kennen, doch war das Zusammensein mit diesem nur kurz, da er bald nach Italien ging. „Mit Böcklin war ich nun öfters, und besonders in der Alten Pinakothek, zusammen — er sprach fast nur über Technisches vor den Bildern und teilte mir gerne von seinen reichen Erfahrungen und vielfachen Versuchen mit — , auch bei mir im Atelier sprach er sich nie über Allgemeines oder Gegenständliches in meinen Bildern aus, sondern er sprach vom Farbenmaterial und von Kontrastwirkungen der Farbe; dabei zog er aus der Westentasche farbige Wollenstreifen, an denen er demonstrierte, Komplementärfarben erklärte u. s. w. . . . Mit Leibl verkehrte ich viel, und wir hatten uns gerne, jedoch merkte ich ein gewisses Mißtrauen gegen mich, weil ich im Verdachte stand, zu lasieren und andre Kunststücke beim Malen anzuwenden, die vor seinem ehrlichen Freimalen ihm wie Sünden erschienen.“

Auch über seinen freundschaftlichen Verkehr mit Eysen, Stabil, Bayersdorfer (dessen Porträt S. 59), einem Dr. Lichtenstein und dem Schweizer Dichter Leuthold hat uns Thoma manches berichtet, fügt aber hinzu, dass der Kreis, in dem er verkehrte, ein sehr kleiner war.

Thomas Mutter im Stübchen Nach einem 1871 gemalten Bilde, das jetzt in un bekanntem Besitz in Amerika.

Hexenritt. Zeichnung Hans Thomas aus dem Jahre 1870 (H. 0,40, B. 0,62, Freiburg i. Br., Städtische Sammlungen)

„Im Kunstverein erlebte ich nicht viel Gutes, viel besser als in Karlsruhe war es auch nicht, jedoch war immerhin ein Malerpublikum vorhanden, und das fand ich immer noch gerechter, als man gewöhnlich anzunehmen geneigt sein könnte. Persönlich war ich wenig bekannt, und da wagte ich mich Sonntag vormittags, wenn ich Bilder ausgestellt hatte, hier und da in den Kunstverein. Fast immer hörte ich von Damen und Herren schallendes Gelächter vor meinen Bildern selten etwas Gutes — , nur einmal stand vor einer großen Landschaft breit ein echter Münchner, ging zurück und vor, schüttelte den Kopf und tat die Äußerung: „Jetzt weiß i net — das Bild ist entweder ausgezeichnet gut oder miserabel schlecht.“ In der Sommerausstellung aber verkaufte ich mehrere der in Bernau gemalten Bilder an einen Engländer namens Thomas Tee — zu allerdings kleinen Preisen — „leider sind die Bilder, nach denen ich Nachforschungen anstellte, sowie ihr Besitzer nicht mehr aufzufinden; ich hörte nur die Vermutung, dass derselbe nach Amerika gegangen sei.“ Ein solches Bild: die Mutter lescnd im Stübchen am offenen Fenster, wird uns durch eine Zeichnung bekannt (S. XX). Die Kritik verhielt sich ablehnend; der Kritiker der „Allgemeinen Zeitung“, der „Hauptleithammel“ in den siebziger Jahren, nannte den Künstler den „nicht talentlosen Begründer der sozialdemokratischen Malerei“, und frug ihn einmal, wo er denn eigentlich mit seiner Malerei hinaus wollte. Thoma antwortete: „Ei, ich will gar nirgends hinaus — ich sorge nur, dass ich bei mir selber bleibe.“ Von andern Besprechungen schweigt man lieber. „Dergleichen Gehässigkeiten haben mich aber nie viel angefochten, ich arbeitete unverdrossen und freute mich an allen Schönheiten des Lebens, der Kunst und der herrlichen Natur Münchens; ich war unempfindlich und unverwundbar.“

Aussprüche des Künstlers über sein Wesen, wie diese, erhellen die tiefe innere Notwendigkeit, aus der sein ganzes Schaffen hervorgegangen ist. Sie erklären eine Haupttatsache: nämlich die Kontinuität der Entwicklung in demselben. Wie ein herrlich kraftvolles, seinem eignen Gesetze gehorchendes Gewächs, in wachsender Ausbreitung und Differenzierung seiner Äste, Zweige, seines Laubwerkes, seiner Blüten und Früchte, erhebt es sich zum immer mächtigeren Gebilde, und, wie nach oben, breitet es sich mit seinem Wurzelwerk immer weiter und tiefer aus. Alle Fröste und andre Unbilden sind machtlos gegen die gesunde Lebensfülle des aufsteigenden Saftes, der nur an dem ihm Erforderlichen, Homogenen sich nährt und von allem Störenden unberührt bleibt. Wie Eindrücke französischer Kunst, namentlich Courbets, sich wirksam erwiesen, ohne Thoma auch nur im geringsten von seiner Bahn abzulenken, so auch Anregungen koloristischer und technischer Art, wie er sie von der blühenden, sinnlichen, vollsaftigen Kunst Viktor Müllers empfing. Man wird sie in den Selbstporträts von 1871 (S. 35) und 1873 (S. 57) , in Landschaften wie der Wiese mit dem Lautenspieler (S. 44), dem Rheinufer mit der fliehenden Frau imd dem Faun (S. 41), dem „Offenen Tal“ (S. 43) und der Wiesenhöhe (S. 37), in den Blumenstücken des Jahres 1872 (S. 46) und ganz besonders vielleicht in dem Frühlingsidyll mit den zwei Bauernmädchen und den Ziegen (S. 39), nachklingend auch in manchen noch späteren Werken finden können, und doch sind diese Schöpfungen nach Motiven und Stimmungen so ganz sein eigen, dass wir sie auch ohne die Berührung mit Müller für ohne weiteres begreiflich halten würden. Und zu einem Eignen wird auch, was aus Böcklinscher Phantasie in die seinige hinüberklingt: man sehe das wundervolle Selbstbildnis vom Jahre 1875 (S. 67). Ein Jahr früher hatte Böcklin, von Holbeins Bryan Tuke in der Münchner Pinakothek angeregt, sich dargestellt, wie er der Geige des Knochenmannes lauscht. Auch Thoma, den Pinsel in der Hand, vernimmt, was das Skelett ihm zuraunt, aber versöhnend und feiend berührt sein Haupt Amor. Der Kampf von Tod und Liebe, so wie er ihn später noch einmal dargestelh hat, die geliebte Frau zu seiner Seite (S. 81). Jene Kontinuität aber erklärt sich aus zwei Momenten: aus der unentwegt festgehaltenen direkten Beziehung zur Natur und aus dem treuen Festhalten an einmal ergriffenen Vorstellungen. Wie sich deren Fruchtbarkeit in immer neuen Variationen — bisweilen auch einem Wiederholen einmal gewonnener glücklicher Motive — bewährt und nichts verloren geht, so erweitert sich aber, dank ewig frischer Empfänglichkeit, dieser Kreis von Vorstellungen unausgesetzt und in schneller Zunahme, bis eine schier unbegreifliche Universalität dem erstaunten Auge sich darbietet. Und hier versagt unser Gleichnis: die Blätter dieser gewaltigen Baumkrone werden zwar alle von dem gleichen Safte genährt und entwickeln sich nach gleichem Gesetze, aber ihre Form und Erscheinung ist eine unendlich mannigfaltige.

Das Festhalten am Alten zeigt sich in den Jahren 1871 und 1872 besonders deutlich in dem Bildnis der Schwester (S. 36), dem Bernauer Bächlein (S. 48) und im Sommertag (S. 44). Das Neue: in der Frau mit dem schlafenden Kinde unter dem Flieder (S. 40), einem Gemälde, das ebenso ausgezeichnet ist durch die meisterlich geschlossene Komposition wie das feine, harmonische Kolorit, in der unerhört lebendigen und dabei sicher abgewogenen Darstellung der Raufenden Knaben (S. 49), in jenem entzückenden Kinderrefgen (S. 47), der alle Reize des unmittelbar erfaßten Natürlichen in höchst kunstvoller Anordnung erhalten zeigt, und in dem Geige spielenden Knaben, dem Muster einer auf das Einfachste beschränkten und daher monumental wirkenden Genredarstellung (S. 45). Fast unmerklich tauchen erste Vorstellungen phantastischer Art, in die Wirklichkeit hineinklingend, auf: der Schnitter Tod, einem Bauernmädchen folgend, zuerst die Gestalten klein, fast verloren in großer Landschaft (S. 41), dann zu voller Bedeutung mit Zurückdrängung des Landschaftlichen gebracht (S. 51). Schon im nächsten Jahre folgt ein Totentanzbild höchst eigentümlicher großer Art: Chronos, die Zeit, in Gestalt eines alten Bauern, dengelt, in Wolken sitzend, dem Tod die Sense, dessen Werk in Zeiten lodernden Kriegsbrandes schon begonnen hat, denn Dämonen mit Fledermausflügeln (später in Aquarellen wurden die Seelen leichtbeschwingter, der Erlösung zueilender Jünglinge daraus) fliegen über die dunkle Erde in glühende Himmelsweiten (S. 50).

In demselben Jahre 1873 eröffnet sich in dem seligen Frühlingsbilde mit den Rehen am Quell und dem Schmetterlingsgeflatter zarter Geister, die sich im Reigen drehen oder einen Regenbogen der Luft entlocken, ein neues Bereich der Phantasie (S. 55 und andre Fassung mit der Nymphe und dem Frosch S. 54). Ihm gehört auch die Satiressa im Mondschein am Wasser an (S. 54). Die ersten religiösen Darstellungen in schlicht volkstümlichem, märchenhaftem Sinne entstehen: die Versuchung (S. 37), die kleine Flucht nach Ägypten (S. 60) und die Ruhe auf der Flucht (S. 63).

Zu den Blumenstilleben früherer Zeit kommen nun solche andrer Art: der Tisch mit Muscheln und Gefäßen, der Korb mit Gemüsen, letzteres in kräftiger, breiter Weise behandelt (S. 52). Der Verherrlichung des friedlich eingeschränkten Bauernlebens reiht sich ein Meisterwerk der Lichtbeobachtung: die Geschwister (S. 58) an, welches spätere Bestrebungen der deutschen Impressionisten vorwegnimmt; aus der, „Frau mit dem Kinde unter dem Flieder“ entwickelt sich die geheimnisvoll feierliche Abendszene im Gärtchen (S. 54); die alte Freude an den Hühnern verbindet sich mit der am Kinderleben in zwei Bildchen (S. 60). In den Landschaften spiegeln sich , so wie er es dereinst vom Zauberspiegel erhofft, die Eindrücke vom Oberrhein bei Säckingen, wo er immer im Sommer bei der Mutter weilte (S. 61 und S. 62). Der Schöpfer dieser, Raum und Luft, Linie und Farbe zur klarsten Einheit verbindenden Gemälde darf sich freudig bekennen, dass sein Auge in voller Reinheit zu eben diesem Spiegel geworden ist.

Im Sommer 1873 machte Thoma die Bekanntschaft mit einem Frankfurter Arzt, Dr. Otto Eiser, welcher, die Bedeutung seiner Werke mit lebhafter Bewunderung erkennend, ihn im Herbst zu sich nach Frankfurt a. M. einlud (Bildnis S. 99), wo er das Porträt der Frau Eiser (S. 99, vgl. auch andre Bildnisse S. 59, 245), der zwei Töchter des Herrn Philipp Haag, eines Verwandten Eisers (S. 58), und des Malers Peter Burnitz, den er schon in Paris kennen gelernt (S. 64), ausführte. Erste herzliche Beziehungen waren geknüpft, die später zur Übersiedlung nach Frankfurt führen sollten.

Statt nach München zurückzukehren, wo die Cholera ausgebrochen war, unternahm, durch Eiser ermutigt, im Februar 1874 Thoma in Gesellschaft des Malers Albert Lang (Bildnis S. 270), dessen Leben und künstlerische Tätigkeit in der Folge lange mit dem seinigen verbunden sein sollte, seine erste italienische Reise, welche vier Monate gedauert hat. Er ging über den Mont Cenis nach Turin, von dort nach Genua. „Da hab' ich die Augen aufgemacht, ich sah die dunkeln Zypressen in die silberglänzende Luft ragen, die mildgrünen Oliven, die mir so lieb geworden sind, die Stadt mit ihren Palästen und das reiche Leben am Hafen — ja, jetzt war ich in Italien. — Seltsam, es war mir gar nicht fremd, es war in mir ein Gefühl, das mir sagte: da gehörst du hin! Du hast dies Land entdeckt, du hast somit ein Recht darauf. — Je länger ich in Italien war und je weiter ich in das Land hineinkam, desto lebhafter wurde dies Besitzergefühl; ich weiß aber, dass es andern Deutschen auch so geht, und schließe es aus dem trotzig protzigen Auftreten, welches viele in Italien annehmen; hat es ja doch schon Dürer gehabt, der da sagte: „Hier bin ich ein Gentilhomo“.“

Über Parma, wo die Reisenden Correggio besuchten, und Bologna ging es nach Florenz, dessen Herrlichkeiten sie kennen lernten. „Wenn ich in die Casa Nardini zurückkehrte, schlug ich den „Cicerone“ auf und wußte nun gleich Bescheid, wie man über dies und jenes Kunstwerk zu denken, zu urteilen und zu sprechen habe. Aber eines Tages kam ich in Meinungsverschiedenheiten mit dem „Cicerone“, und da habe ich mich über mich selbst so geärgert, dass ich den „Cicerone“ zu unterst in den Koffer packte, von wo ich ihn dann auf der ganzen italienischen Reise nicht mehr hervorzog; ich begnügte mich am „Baedeker“.“

„Am 16. März 1874 fuhr ich nach Rom, ich bedauerte sehr, an all den schonen Städten Perugia, Assisi vorüberzueilen herrliche Landschaften sah ich im Eisenbahnfluge — Spoleto, wildes Gebirge, Esel, Maultiere den Fußweg hinauf — Ziegen zwischen den immergrünen Büschen, den dunkeln Steineichen Schafe und Schweine hütende Spinnerinnen, mit der Handspindel arbeitend langgehörnte Rinderherden auf den Wiesen des Tibertales. Städtchen und alte Türme auf dem Felsen, dann goldenes Abendlicht über die großartige Einsamkeit der Campagna. Um halb sieben Uhr war ich in Rom, wo mein Freund Lugo mich in Empfang nahm.“

„Von da an lebte ich in einem schönen Wechsel zwischen den Kunstherrlichkeiten Roms und den Frühlingsherrlichkeiten der Campagna, es war mir immer so wohl da draußen in dieser schönen Landschaft, in dieser aus Trümmern einer reichen Kultur zur ursprünglichen Natur zurückgewordenen Gegend mit ihrem Herdenund Hirtenleben. — Alle Gräbertrümmer der Via Latina mit Blumen und Ranken übersponnen; ich freute mich an den vielen Tieren, die das Land beleben, an den toll unbeholfenen Bocksprüngen der Lämmer, mit denen sie ihrer Lebensfreude so beredten Ausdruck geben.“

„Mir hatte meine Mutter auf die Reise ein Psalmbüchlein mitgegeben, worin sie den 121. Psalm als Reisespruch bezeichnet hatte hier in der Campagna erwachten diese Psalmen mir zu einem ganz besonderen Leben — und gar oft schwebte meine Seele auf ihnen, wenn ich keinen Ausdruck mehr fand für das, was mich bewegte und ergriff.“ „Gezeichnet und gemalt habe ich damals nicht sehr viel, ein schon ziemlich gefülltes Skizzenbuch habe ich in einem Omnibus liegen lassen und nicht mehr bekommen. Im Atelier des Schweizer Malers Buchser malte ich einige kleine Kopfstudien mit Temperafarben.“ Eine solche, der Kopf eines römischen Bauern, ist erhalten (S. 61). Von Bekanntschaften erwähnt Thoma den Maler Dreber, einen stillen, zarten Freund und Verehrer der Schönheit der Campagna, den Karlsruher Schweinfurt und H. Ludwig, „einer von denen, bei dem man was lernen konnte, und besonders angesichts der guten alten Bilder klärten mich seine Bestrebungen über viel Technisches auf“. Der treue Geleiter war Lugo. In der Umgegend waren Frascati, Tusculum, Grotta Ferrata und Nemi Ausflugsziele. In einem Bilde (S. 71), gewann ein Eindruck künstlerische Gestaltung, den Thoma mit einigen Worten schildert: „Auf dem Wege begegneten wir einem schönen Paar Italiener, er im umgeschlagenen Mantel und auch sie in der Landestracht, sie schritten kräftigen Schrittes daher, hinter sich zwei Rosse.“

Über Bagnaia, Viterbo, Orte und Orvieto wurde der Rückweg eingeschlagen. Nachdem Thoma im Dome die Fresken von Signorelli, das Jüngste Gericht, in seiner ganzen Wucht, in seinem unheimlichen Ernst empfunden, saß er lange auf einer Mauer „und sah in die graue Morgenwelt hinunter, zu der ein jetzt von Menschen und Zug- und Lasttieren belebter Zickzackweg hinunterführt — zu den fruchtbaren Feldern in der Ebene; es war so klarer Morgen, ein sanfter Wind wehte vom Himmel, die wandernden Schatten der Silberwolken, die am Himmel zogen, belebten die fernen Berge und Hügel, die opalfarbig herüberleuchteten“. Nach einigen Tagen in Siena und Florenz folgte ein Studienausflug an den Golf von Spezia. „Das blaue Meer, von den Felsen von Lerici und von Porto Venere aus, war mir auch noch ein ganz neuer Eindruck. Mit meinen Begleitern Lang und Heinrich zeichnete ich hier auch mancherlei.“

„So zur Mittagsstunde hoch oben auf dem Felsen bei Porto Venere sitzen, in die blaue Unendlichkeit von Meer und Himmel hinaussehen, unten schäumt die Brandung, die nach und nach zu einer Musik wird und herauftönt, wie Menschenohren sie nur in den seltensten Stunden als Weltharmonie höchster Ordnung auffassen können. Oder im blühenden Olivenhaine, den ganz eigenartigen Duft, der sich mit der Meeresluft, die aus dem Blauen heranweht, so schön vereinigt — das Bienengesumme in den gelblichweißen Blüten auf kristallblauen Gründen — das Gefühl der Unendlichkeit überkommt uns, so dass wir die Sinne verhüllen, um in die tiefste Einsamkeit unsers Seins zu versinken. — Die Sinne nach der höchsten Empfänglichkeit geschlossen, in diesem Grunde der einsamsten Wunschlosigkeit, da fühlt man sich der Einheit nahe, in der alle Schöpfung ruht. — Gott in uns, kein fremder Begriff von außen, kein Wesen, das aus der Ferne schafft. — Unser Sein ist mit ihm verknüpft, in ihm gegründet, und auch der Tod kann uns von Gott nicht trennen. Da, auf diesem Grunde einsamster Wunschlosigkeit, erfährt man, nicht etwa, dass man eine Seele hat, sondern dass man eine Seele ist.“

An diese Worte erinnere man sich angesichts des viel später (1883) entstandenen Bildes „Lerici“, mit seiner hellen blauen Unendlichkeit, das auf jene Eindrücke zurückgeht (S. 206) , bei dem Blick auf den Golf von Spezia, gleichfalls 1883 entstanden (S.204), bei der „Südlichen See“ vom Jahre 1884 (S. 224).

Als unmittelbare Erinnerungen an diese italienische Reise sind uns nur vier kleine Bildchen (S. 65, 63) bekannt: ein Blick auf Orte, einePartie bei Spezia, die Ansicht eines Bergortes und ein lichter Frühlingstagin der Campagna: zwei Hirtenkinder im Grase und ein springendes Lämmchen. Heimgekehrt, ging der Künstler über München in den Schwarzwald, wo die „Wiese mit dem Bächlein“ und die Rheinansicht in ganz deutscher Stimmung entstanden (S. 68).

Reich an bedeutenden Schöpfungen wurde das Jahr 1875. Unter ihnen verdient das große Gemälde der in einem Wasserfall badenden Knaben, das einen erstaunlichen Reichtum feiner Details zu einer kraftvollen, geradezu mythischen Gesamtwirkung bewältigt zeigt, die erste Stelle (S. 69). Wohl unter dem Einflusse des im Süden Geschauten vollzieht sich eine bedeutungsvolle Hinwendung zur Darstellung des nackten menschlichen Leibes, zu mythologischen Phantasien, die sich, wie bei Böcklin, aus Naturstimmungen entwickeln. Das erste Werk dieser Art ist das Spiel der Meerweiber mit Fischen, dessen wilder Zauber später wiederholt noch seine Phantasie beschäftigt hat (S. 76, 123, 133). Den ausgelassenen Reigen tanzen in weißgischender Flut drei Meerjungfrauen auch auf einem dekorativen Leinwandbilde, das mit seinem Seitenstücke: einem die Syrinx blasenden Faun auf einem Felsen, ursprünglich zum Schmuck eines Cafes zu Frankfurt 1878 bestimmt gewesen, später von Dr. Eiser erworben wurde (S. 102, 103). In einer ersten, noch einfachen Fassung erscheint die entzückende Konzeption der hoch über die Erde dahinziehenden weißen Sommerwolke mit den musizierenden Engelknäbchen (S. 78). In andern Bildern wirken ältere Entwürfe nach, so in dem drolligen kleinen der zwei Kinder mit Hühnern (S. 78), in dem großen „Gesang im Grünen“, welches das Motiv des Flußufers von 1869 verwertet und durch höhere Bedeutung des Figürlichen steigert (S. 76). In der Wiedergabe einer an sich ungemein schlichten Schwarzwaldhöhe feiert das reiche Farbengefühl einen glänzenden Sieg: der letzte

weithin schweifende Sonnenblick vor dem aufziehenden Gewitter ist von fast blendender, unheimlicher Wirkung (S. 79).

Ziegenherde im Schwarzwald. Aquarell Hans Thomas aus dem Jahre 1875 (H. 0,33, B. 0,45)

Im Herbst dieses Jahres ging Thoma nach Schweinfurt, wo er mit Ernst Sattler in einem diesem gehörigen Weinbergsturm Bilder mit Temperafarbe ausführte. Sattler machte die Wandgemälde, Thoma die Deckenbilder, in denen er Allegorien der vier Winde mit Putten und Blumen darstellte. Damals entstand auch der Blick in den Park des Schlosses Mainberg bei Schweinfurt (S. 70), dem sich nur wenige andre Parkansichten in dem Werke des Meisters gesellen.

Den Winter brachte er in Frankfurt zu, mit Freskomalereien, die Alexander Gerlach ihn in seinem Hause zu malen bat, beschäftigt. Sie stellen die vier Jahreszeiten dar: den Kinderreigen im frühen Frühjahr, blühende Wiesen an einem sonnigen Junitag, einen schattigen Hang mit einem Bächlein in Herbststimmung und ein Bauernhaus im Schnee (S. 72 — 75). Als Putten mit ihren Gaben umflattern Frühling, Sommer, Herbst und Winter auf einem fünften Bilde den Kopf des Saturn (S. 73), das sechste zeigt die Mainebene in Sonnenstrahlen, die durch Gewölk brechen, leuchtend (S. 73, eine Wiederholung S. 77). Auch die Porträts des Auftraggebers, seiner Gattin und zweier Kinder entstanden damals (S. 82, 80). In den ersteren finden wir die gleiche schlichte Wahrhaftigkeit und kernige Auffassung wie in den früher uns bekannt gewordenen, und in dem Porträt des Dichters Martin Greif (S. 66) vom Jahre 1875, in den Kinderbildnissen, denen sich die der Kinder von Eduard und Elise Küchler, den damals zu dauerndem innigem Bunde gewonnenen Freunden, anreihen (S. 96), das intime heitere Verständnis für die Kinderseele, das wie ein Lächeln dieses ganze große Meisterschaffen verklärt — eine ewige Lenzesfreude, wie er sie in dem Tanze ganz kleiner Kinder unter dem blühenden Baume auch damals in einem dekorativen Bilde geschildert hat (S. 87).

Im Frühjahr 1876 kehrte Thoma wieder nach München zurück: „Ich malte einen Charon (S.84) und viele andre Bilder. Die Frühlingstage 1876 waren für mich sehr glückliche, ein großes Unabhängigkeitsgefühl in bezug auf Leben und Kunst beherrschte mich, zugleich aber war es auch die ernsteste Zeit meines Lebens, es war gewissermaßen eine Prüfungszeit darüber, ob die Grundsätze, die ich im Leben gewonnen habe, stichhaltig seien.“ Den Sommer brachte er wieder in Säckingen zu, „im Herbst ging ich wieder nach Frankfurt, wohin inzwischen auch mein Freund Steinhausen übergesiedelt war, und wir arbeiteten den Winter über in einem gemeinschaftlichen Atelier“.

Auch wenn er es uns nicht sagte, aus den Werken des Jahres 1876 würden wir seine hochgemute Stimmung erraten. Er hat den segensreichen Bund mit der jungen Künstlerin Cella, die bei ihm Unterricht nahm, geschlossen. Wie oft werden wir von nun an in seinen Gemälden der lebensvollen dunklen Erscheinung mit den leuchtenden Augen begegnen, die wir zuerst in dem Bildnis S. 86 und als Modell für die „Frau in der Hängematte“ (S. 85) benutzt finden, Bildern, welche an machtvoller malerischerWirkung die potentesten Schöpfungen Couibets in die Schranken fordern. Und alle Traumesherrlichkeit märchenhaft zaubrischer Natur strahlt sein glückseliges Auge aus in der großen Darstellung des Paradieses, der ersten in der langen Reihe von Gestaltungen dieses Entwurfes (S. 89), und in der „Goldenen Zeit“, wo wir, vom Reigen hochragender, weinumwachsener Zypressen umschlossen, einem geschlossenen Regenbogen gleich, zarte Elfen den Reigen schlingen sehen (S. 88). Freudiger und leuchtender denn je blühen die Blumen auf seinem Tische (S. 91), die auf lachender Aue gepflückt werden (S. 83). Wie verklärt leuchtet im Frühlingslichte „die Wurm“ (S. 91), und Skizzezu einer Wanddekoration. Getuschte und aquarellierte Kreidezeichnung Hans Thomas, etwa 1876 (H. 0,36, B. 0,53, Cöln, Victor Rheins) wie in südlicher Sonnenwärme zittert die Luft über Wiesen und Dickicht am Bach (S. 94). Aber zugleich — als fasse sich der Geist in seinem Glück und suche sich dessen würdig zu erweisen, wendet sich der Blick hinab in das dunkle Geheimnis des Lebens: eine der großartigsten tragischen Schöpfungen des Meisters entsteht, Charon, der den leidbeschwerten Kahn über unheimlich dunkle Flut in schwerer Gewitternacht seiner Bestimmung entgegeriführt (S. 84), und eine andre, nicht minder ergreifende: in Wolken, durch welche die Sterne flimmern, die Nacht mit schlafenden Kindern im Schoß (S. 95).

In die traulich friedensvolle Nähe der Mutter nach Säckingen eilt der Sohn: er findet sie, bei gewohnter Arbeit im lichtdurchfluteten, blumengeschmückten Zimmerchen, wie sie vom Onkel sich vorlesen läßt (S. 93). Und Liebe empfängt ihn auch im Kreise der Freunde und Nachbarn, denen er in Bildnissen seinen Dank bezeugt (S. 94, 97). Von Säckingen aus sucht er Schaffhausen auf und hält in einem Meisterbilde den unaufhaltsamen Sturz des Rheines fest (S. 92).

Vielleicht war es gerade zu der Zeit, da zum ersten Male die Türen des Festspielhauses in Bayreuth sich öffneten! Otto Eiser gehörte zu den Patronen und begeisterten Vertretern des großen Werkes. Als Thoma im Herbst nach Frankfurt kommt, vernimmt er des Freundes glühende Schilderungen und beglückt ihn mit einem Bilde: Wotan und Brünhilde . (3S. 107), dem in den nächsten Jahren andre folgen: Siegfried und Mime (S. 107), die Rheintöchter und Alberich (S. 119), der Walkürenritt (S. 119), die Götter auf dem Regenbogen (S. 142). Zum ersten Male tritt seine Kunst in Berührung mit derjenigen Richard Wagners, dessen Persönlichkeit einige Jahre vorher gelegentlich der Direktion eines Konzerts einen mächtigen Eindruck auf ihn gemacht hatte.

Die Niederlassung in Frankfurt wurde nunmehr zu einer definitiven, und die Teilnahme, welche seine Kunst hier, wenn auch nur in einem sehr kleinen Kreise, fand, gab ihm im Jahre 1877 die Möglichkeit der Begründung einer einfachen Häuslichkeit. „Im Juni führte ich meine Liebe zum Traualtar in der evangelischen Kirche in Säckingen, um dann im Herbste ganz nach Frankfurt überzusiedeln, mit Frau, mit Mutter und Schwester in ein kleines bescheidenes Heim — aber die Sonne der Liebe leuchtete darin und trug dazu bei, dass alle Kräfte, die in bezug auf meine künstlerische Entwicklung in mir lagen, zur Reife gelangen konnten. Ruhe, Zufriedenheit wurden mir beschert, stille, frohe Arbeit war mein Teil — an der meine Lebensgefährtin , selbst zur ausübenden, talentvollen Malerin geworden, lebendigsten Anteil nahm — wie nichtig wurden da all die kritischen Angriffe, denen ich auch hier ausgesetzt war, was hatten diese Oberflächenbemerkungen für Bedeutung, wie wenig kümmerten mich auch die Refüsierungen, denen meine Bilder von den deutschen Kunstgenossenschaftsausstellungen in Berlin und Düsseldorf ausgesetzt waren — ich schickte einfach nichts mehr hin — , nur in München war ich einer freundlichen Aufnahme sicher und schickte immer Bilder auf die dortigen Ausstellungen. In Frankfurt war die Zeit des Kampfes, der Sturm und Drang, in dem ich die Jahre her lebte, abgeschlossen, es war Friede, Friede in mir, Friede um mich — fünfundzwanzig glückliche Jahre, bis der Schnitter Tod mir die Lebensgefährtin grausam entriß.“

Cella Thoma 1858-1901

Blick auf Frankfurt. Nach einer Radierung Hans Thomas

Johannes Thoma wurde am 2. Oktober 1839 zu Bernau, einem hoch im badischen Schwarzwald unfern des Feldberges gelegenen Dorfe, geboren. In dem Schutze eines jener Bauernhäuser, die mit ihrem tief sich herabsenkenden Schindeldache und ihrem von der Zeit warm gebräunten Holze, mit ihrem Brünnlein und dem kleinen eingefriedigten Blumengarten uns durch den Künstler so ehrwürdig und zugleich liebvertraut geworden sind, wuchs er auf, geleitet von dem Verstände und der Phantasie einer liebevollen, kräftig heiteren Mutter, der „Immerguten“, wie er sie in seinen Erinnerungsblättern „Im Herbste des Lebens“ (München 1909), die uns so mannigfachen wichtigen, oft im folgenden verwerteten Aufschluss geben, nannte, und in Gesellschaft seiner Schwester Agathe, die bis auf den heutigen Tag ihm eine still waltende und sinnig verständnisvolle Lebensgefährtin geblieben ist (Bildnisse der Mutter S. X, XX, XXXVII, 12, 56, 93, 182, 241, der Schwester S. 12, 36, 241, 435).

Von den Anfängen seiner Kunst hat er selbst berichtet: wie eifrig er schon als kleines Kind auf der Schiefertafel gekritzelt und seine Entwürfe von der Mutter sich deuten ließ, wie Holzschnitte in dem Gebetbuche einer Tante, auch der Kalender und die bunten Spielkarten seine ersten Kunstbildungsmittel wurden, wie er, fünfjährig, dem Vater zum Namenstage die Nachzeichnung des „Hündlibub“ geschenkt. „Der Trieb zur Kunst, der in dem einsamen Bernau über mich kam, und zwar so stark, dass er mich mein Lebtag nicht mehr verlassen hat, war doch angeerbt, und zwar von mütterlicher Seite. Der Großvater und auch die Brüder meiner Mutter waren Uhrenmacher; einer derselben war Uhrenschildmaler, und in ihm lebte noch ein Rest einer nun verschwundenen Bauernkunst, die in ihrer Primitivheit weichen mußte vor dem modisch städtischen Kunstgewerbe, das seine Schnörkel in alle Dörfer hinein renaissancierte; ich weiß noch ganz gut, wo schönfarbig bunte, mit Blumen bemalte Schränke mit Nussbaumfarbe überzogen wurden und man sich der Buntheit schämte, die man „Baurenkilbe“ nannte. Die Brüder meiner Mutter hatten neben der täglichen Arbeit ihre Liebhaberei; sie trieben Künste, d. h. sie musizierten und hatten Freude am Gesang. Der Uhrenschildmaler malte für die Bauernstuben Tafeln auf Glas mit Ölfarben auf die Rückseite; sie mögen so schlecht gewesen sein, wie sie wollen — es war immerhin Kunstübung und Handarbeit und hat den Zusammenhang mit der Kunsttätigkeit im Volke wachgehalten, den die fabrikationsweise hergestellten Farbendrucke niemals ersetzen können.“ Ein Onkel beschäftigte sich mit Astronomie, d. h. er gab durch einen primitiven Mechanismus dem Knaben die freudig begrüßten Anschauungen von der Bewegung der Erde und des Mondes um die Sonne.

„Es kam die Schulzeit. Ich habe aber immer nebenher gezeichnet, gemalt, geschnitzt, gepappt und mir eine kleine Welt gezimmert. Ich wurde mir auch immer mehr bewusst, wie schön die Welt sei; ich beobachtete die Wolken, die verschiedenen Zeiten des Jahres, die das Aussehen der Gegend so ganz veränderten, lange ehe ich daran denken konnte, so etwas zu malen, ehe ich wusste, dass man so etwas vielleicht auch malen könnte. Lange Zeit hindurch träumte ich von einem Zauberspiegel, in dem ich alle die wechselnden Stimmungen, die über mein liebes Bernauer Tal hinzogen, festhalten könnte — und sah inzwischen alles in bezug auf diesen Wunderspiegel hin an: genau so müsste der Spiegel es festhalten, wie ich es sah. So sah ich es denn auch, als ob ich dieser Spiegel selber wäre. So möchte ich sagen, ich wurde ganz Auge, schon lange vorher, ehe ich Mittel wusste und kannte, durch die man diese intensive Sehlust einigermaßen fixieren könne. Als ich so zwölf bis vierzehn Jahre alt war, zeichnete ich viel nach allen möglichen Bildchen, die mir in die Hand kamen, die ich oft auch auf graues Packpapier vergrößerte.“ (Siehe zwei frühe Bildchen S. XI.)

„Bald nachdem ich aus der Schule kam, wurde ich nach Basel zu einem Lithographen in die Lehre getan. Das Sitzen gefiel mir nicht. Ich bekam Heimweh nach Bernau und zugleich Brustschmerzen; ein Arzt riet auch, dass ich wieder nach Bernau gehe, wo es viel gesünder sei. Diese kurze Lehrzeit war aber doch nicht ganz verloren, denn vierzig Jahre später machte ich wieder Lithographien, und die Technik war mir nicht so fremd, wie sie es doch so manchem andern Maler sein mag. Für ein gutes Vorstudium halte ich es auch, dass ich später ebenfalls in Basel zu einem Anstreicher und Lackierer in Arbeit kam; manches Handwerkliche, wenn auch nur Farbenreiben, gut und sachgemäß anstreichen und lackieren lernt man da kennen, wozu auf der Akademie keine Gelegenheit ist. Gut angestrichen ist halb gemalt!“

Hans Thomas Mutter. Vom Künstler 1855 gezeichnet; eine der frühesten Zeichnungen, die von ihm noch existieren

Ansicht von St. Blasien. Von Hans Thoma 1856 gemalt (Auf Pappe, H. 0,19, B. 0,22, Freiburg i. Br., Fräulein Marie Lang)

„Bei einem Uhrenschildmaler in Furtwangen lernte ich wieder etwas mehr vom Malerhandwerk. Dort war ich freilich nur etwa vier Wochen Probezeit, da die Mutter die Bedingungen des Lehrvertrags nicht erfüllen konnte. Mein Vater ist vorher schon im Jahre 1854 gestorben.“

„Nach Bernau zurückgekehrt, verschaffte ich mir Ölfarben, grundierte Pappendeckel und Leinwände und malte kleine Bildchen, meist nach Holzschnitten aus Büchern, die ich in Farbe übersetzte. Doch malte ich auch eigene Erfindungen und wagte mich auch an Porträts nach der Natur. Manche dieser Sachen verkaufte ich auch in St. Blasien für wenig, aber für mich damals viel Geld. Ich fing auch an, im Freien nach der Natur zu zeichnen — ich tat das soviel wie möglich heimlich, versteckte das Mäppchen, mit dem ich meist Sonntags am liebsten in den tiefen Wald hinausging, unter der Jacke, weil die Nachbarn diese Firlefanzereien nicht gerne sahen.“

„Wie und was mein eigentlicher Beruf sein sollte, wusste ich vor meinem neunzehnten Jahre noch nicht. — Die Mutter hatte ebenso wie an meinem einstigen Schiefertafelgekritzel ihre Freude an dem, was ich jetzt machte, und sie verschaffte mir großem Bub mit aller eigenen Aufopferung so viel freie Zeit als nur möglich, dass ich meinen Liebhabereien nachhängen konnte.“

„Mein nicht erlahmender Kunsttrieb fand aber nach und nach bei Bekannten und andern Herren der Amtsstadt St. Blasien Beachtung, und durch Vermittlung von dort und nachdem der Direktor der Karlsruher Kunstschule, Schirmer, meine Arbeiten sehr günstig begutachtet hatte, ebneten einige Kunstfreunde und besonders der Großherzog die ersten Wege, so dass ich im Herbst 1859 in die Kunstschule aufgenommen wurde.“

Zwei Bildchen aus den Jahren 1857 und 1858 sind erhalten (S. 1), beachtenswert durch die klar bestimmte Raumanschauung, den bereits ausgesprochenen Sinn für die Farbenerscheinung und Motive, die später größere Gestaltung gewinnen sollten. Von der Sicherheit, Gewissenhaftigkeit und Feinfühligkeit der Zeichnungen dieser Zeit der Anfänge geben drei Abbildungen eine Vorstellung: zwei derselben, von 1855 und 1859, zeigen die Mutter, die dritte den zwanzigjährigen Jüngling, der in die Karlsruher Kunstschule eintrat (S. X, XII, XIII).

„Kaum wird wohl jemals ein junger Mensch mit mehr Pietät und Respekt in eine Schule eingetreten sein.“

„Schirmer hatte sich mit viel Wärme über die von mir eingereichten Arbeiten ausgesprochen und, entschieden dazu geraten, dass ich Künstler werde. Ich wurde in die Antikenklasse aufgenommen , in der mich Professor Des Coudres zu großer Genauigkeit und Gründlichkeit anleitete. Diese Gründlichkeit ward mir doch später von großem Nutzen, ich zeichnete den Winter über, nahm auch am Perspektivunterricht teil, auf dessen Gesetze ich, durch das viele Zeichnen nach der Natur vorbereitet, mit besonderer Freude eingehen konnte.“ Einige Kopien nach Ölstudien des Lehrers fielen zu dessen Befriedigung aus. „Nach sechsmonatlichem Unterricht in der Antikenklasse durfte ich Schirmerschüler werden, d.h. ich ging (mit dem Mitschüler Eugen Bracht) in den Schwarzwald und malte dort nach der Natur, und mit welchem Eifer! . . . Diese Studien waren von äußerster Gründlichkeit und Sachlichkeit über nichts wurde hinweggegangen. Es gab damals noch keine Theorie „moderner Errungenschaft“ im Farbensehen — das war auch gut für uns.“ „Durch die Jahre 1860 bis 1866 war ich immer im Winter auf der Kunstschule, und wenn der Sommer kam, ging ich nach Bernau und malte dort Studien. Ich war in der Malklasse und malte dort Köpfe unter Professor Des Coudres' Leitung. Auch hier war Des Coudres ein vortrefflicher Lehrer, obgleich übermütige Schüler über seine, wie sie meinten, gar zu arge Gründlichkeit sich lustig machen wollten — man sieht es freilich oft erst später, was so eine Grundlage wert ist. Junge Leute nennen sie wohl philiströs; doch vergleiche ich sie mit einer guten Erziehung im väterlichen Hause, die auch schon oft einen Menschen auch dann noch geleitet hat, wenn er selber und alle Welt gemeint hat, dass er über die Stränge haue.“

Zeichnung Hans Thomas. In Bernau, Mai 1859, vor der Kunstschulzeit entstanden

Selbstbildnis Hans Thomas aus dem Jahre 1859

„Eine besondere Episode in bezug auf die maltechnische Erziehung war der Aufenthalt Canons in Karlsruhe, seine systematische Maltechnik zog fast alle jüngeren Künstler sehr an; wir hatten das Gefühl, durch diese Schulung aus dem ewigen Probieren herauszukommen. Seine Methode bestand im Herausmodellieren der Form und der Lichtgebung mit aufgehöhtem Weiß auf dunklerem Grunde. Die Farbengebung wurde sodann durch Lasuren erzielt, die freilich in ihrer leuchtenden Emailwirkung manch überraschenden Eindruck hervorbrachten. Jedenfalls lernte man, durch Canon angeregt, eine Summe von „maltechnischen Ausdrucksmitteln“ kennen, zugleich auch wurden wir durch Canon zuerst auf die Maltechnik der großen Meister aufmerksam gemacht.“ In dem Kampf zwischen der mehr nach der stilistischen Seite hin führenden Lasurbehandlung und dem naturalistischen Dickprimamalen, der die Geister entzweite, vertrat der junge Künstler das erstere Prinzip.

„In diesen sechziger Jahren malte ich auch einige Bilder, meist kleinere Landschaften und auch Figurenbilder, von denen ich hier und da eines an einen Kunstverein verkaufte, das Geld reichte aber meist recht knapp den Winter über; im Frühling — halb mußte ich — ganz zog es mich — ging ich nach Bernau. Mit jugendlich seligen Gefühlen eilte ich immer von Freiburg aus über die Berge hinauf in mein liebes Tal; voll von Plänen, was ich noch malen wollte. Wenn dann auch das Vollbringen hinter dem Wollen zurückblieb, fleißig war ich, und es entstanden Stöße von Zeichnungen und Ölstudien, mit denen ich aber recht leichtsinnig umging — verlor und verschenkte sie — vernichtete auch vieles bei späteren Aufenthaltswechseln — wenn ich nicht gerade eine Kiste dafür hatte.“

„In Karlsruhe packte ich dann meine Studien aus, begierig, was Professoren und Mitschüler dazu sagen würden. Die Kritik richtete sich fast immer gegen die große Genauigkeit und Ausführlichkeit; und über einen Weidenbusch, der sich über den braunen Bach neigt, den ich ziemlich groß wie ein Stilleben malte — jedes Blatt, zwischen den Steinen ganz vorne jeden Grashalm — , an dem ich im Sommer 1864 wochenlang gearbeitet hatte, wurde ich eigentlich ausgelacht; wozu denn so etwas malen, es sei ja kein Motiv. — Ich bin noch im Besitze dieser Studie und freue mich an diesem intimen Spiegelbild, eines schönen Stückleins Natur — jedenfalls habe ich mehr Nutzen davon gehabt, als wenn ich Dutzende von modernen Farbensehenserrungenschaftsmomentskizzen gemacht hätte.“

„Es kamen die Winter, wo ich als Meisterschüler Bilder malen durfte. Das ist eine gar heikle Zeit was soll man nun malen? Wie sollen die Bilder aussehen? — Das Genrebild stand hoch im Ansehen, auch ich versuchte allerlei, aber es zeigte sich ein Konflikt — die Erscheinung der Natur sprach sehr zu mir aber die Erzählung, die das Genrebild mehr oder minder geistreich ausdrücken sollte, kam dabei zu Schaden. Auch das Landschaftsmalen hatte seine Haken; in der Schirmerschule mußte man komponieren lernen — das konnte ich gewöhnlich nicht mit den Eindrücken, die mir der Schwarzwald gemacht hatte, und überhaupt mit dem, was ich bisher gesehen hatte an Landschaftsnatur, vereinigen; die Schwarzwälder Tannen wollten sich schon gar nicht fügen, auch die langen Bergrücken nicht, und gar die langhin sich ziehenden bunten Wiesen — die zu malen durfte man gar nicht denken.“

„Ein geborener Realist, wollte ich nichts andres malen, als was ich selber gesehen, ja selber gelebt hatte — wo ich hinschaute, sah ich auch Schönes genug. — Menschen, Tiere, Landschaften, im harmonischen Lichte vereinigt, schwebten mir vor. Ahnungen, Möglichkeiten zu schönen Bildern — wenn ich nur einmal die Bilder so machen könnte, wie ich sie mir vorstellte. Programm hatte ich keines, auch keine Sorge, wie die Sache werden sollte; ich dachte, dass, wenn ich einmal Bilder annähernd so malte, wie sie mich traumartig umgaukelten, dieselben auch aller Welt gefallen müßten. Freilich habe ich da die Rechnung ohne den Wirt gemacht, wie ich Jahrzehnte hindurch erfahren mußte.“

Hans Thorma. Nach einer Naturaufnahme aus dem Jahre 1864

„Zuerst trat ich mit einem kleinen Bildchen: das braune Bernauer Bächlein im moosgrünen Tannenwald, an die Öffentlichkeit des Kunstvereins; die Kritik war günstig, es wurde genannt: „Ein Anklang an Hebel, voll Seele“ — auch ein zweites Bild, der „Bienenvater“, wurde ebenso günstig beurteilt — beide wurden auch angekauft. Wie fühlte ich mich da glücklich, von der Gunst des Publikums getragen!“ Das erste Bild ist erhalten (S. 8), von dem andern nur eine Skizze (S. 8). Außer ihnen aber noch eine Reihe andrer Gemälde und Studien, bezüglich welch letzterer als charakteristisch zu bemerken ist, dass sie alle bildmäßige Durchführung zeigen. Die Kunstschulstudie eines sitzenden Bauern (S. 5), in der Heimat angefertigte schlichte Porträts von Verwandten und Bekannten (S. 4, 6, 8, 9), das Innere eines Bauernhauses mit „Schwendele“ am Wassertrog (S. 2), das elterliche Haus, von außen gesehen, mit der Mutter, die auf der Bank vor ihm sitzt, und im Sonnenlicht sich vergnügenden Hühnern (S. 12), die am offenen Fenster sitzende lesende Mutter (S. 5), die lesende Schwester mit Blumenstrauß (S. 9), der Bauernbursch am Bächlein (S. 5), der Bauer unter der Tanne (S. 11), der Hahn (S. 14) und Landschaften von überraschend selbständiger Auffassung und malerischer Kraft: die Schwarzwaldhöhe mit Tannenwald (S. 2), das Bernauer Tal mit schneebedeckten Höhen (S. 2), Blick über die Bernauer Berge (S. 6) , Tannengruppen am Wasser (S. 3) , Bernauer Mühle (S. 3), Schwarzwaldort im Wiesental (S. 11). Wie erstaunlich schnell und originell das malerische Können sich entwickelt, lehrt der chronologische Vergleich. Schon 1863 entsteht ein in lebendigster und ausgeglichener Malweise gehaltenes Bild, wie die sonnige Sommerlaudschaft (S. 7), 1864 wurden zwei der Darstellungen des Mädchens, das die Hühner füttert, ausgeführt (S. 10, die dritte Ausführung von 1867 S. 16), 1866 die Höhenlandschaft mit dem Reiter (S. 9) und Mutter und Schwester (S. 12), alles Werke, welche vollkommene technische Meisterschaft in einer höchst reizvollen, alle Feinheiten gestattenden Behandlung verraten. Von dem zuletzt erwähnten Gemälde sagt der Künstler: „Ein ziemlich in der damaligen Art abgeschlossenes Bild ist noch wohlerhalten, es ist ein lebensgroßes Porträt meiner Mutter und Schwester, in der Bibel lesend; ich habe es im Sommer 1866 in Bernau gemalt in unsrer kleinen Stube, wo ich mit meiner Staffelei kaum Platz hatte. Das Bild ist ganz in canonischer Art mit flüssigen Lasuren hervorgebracht und hat sich außerordentlich gut erhalten trotzdem ich es mit dem vielverworfenen Siccatif de Courtray in Leinöl gemalt habe.“ Dass Werke, die eine so schlichte, deutliche seelenvolle Sprache redeten wie diese, nicht „verstanden“ wurden, wer sollte es heute für möglich halten? „Gar bald sah man diese „Seele“ nicht mehr in dem, was ich malte — es sah halt doch ganz anders aus, als was man im Kunstverein zu sehen verlangte und vielleicht auch als Seele zu kaufen wünschte.“ Was hier gegeben war, die unverfälschte, von allen geläufigen Formeln freie Wiedergabe persönlicher Eindrücke von Natur und Menschen war so neu, verstieß so gegen alle Traditionen, dass nur ablehnende Kritik die Folge sein konnte. Des Bleibens in Karlsruhe war für Thoma nicht mehr. Ein Freund, Hermann Schumm, durch lange kommende Zeiten mit ihm verbunden, versuchte es, ihm in Basel eine Zeichenlehrerstelle zu verschaffen, aber es misslang. Er ermöglichte es ihm, nach Düsseldorf zu gehen.

„In einem kleinen Atelier arbeitete ich in Düsseldorf nun recht fleißig, mit dem guten Gefühl, in einer richtigen Malerstadt zu sein; ich stellte auch einiges aus, aber die Bilder waren Fremdlinge, und die Kunsthändler wußten nichts damit anzufangen — sie bewegten sich so gar nicht auf der Linie Achenbach-Vautier. Die Karlsruher Empfehlungen versagten auf eine fast komisch zu nennende Art. Die Situation wurde ernst, sehr ernst.“ Der unerwartete Verkauf eines Bildes für 150 Taler half zunächst.

Otto Scholderer. Nach einer Lithographie Hans Thomas aus dem Jahre 1886

Wertvoll für den Künstler wurde die Bekanntschaft mit dem Frankfurter Maler Otto Scholderer (Bildnis S. XV). „Seine ruhig sichere Technik war von entschiedener Bedeutung für meine damalige Entwicklung; ja, er war der einzige in Düsseldorf, dessen Art und Wesen belebend auf mich einwirkte; ich lernte von seinen Erfahrungen, und sein Sinn für einfache Behandlung, für harmonische Ganzheit, wie er sich in seinen Malereien ausspricht, war dem verwandt, was ich selber suchte, denn die Düsseldorfer unmalerisch gedachte Historien-, Genreund Landschaftsmalerei war eine äußerlich gegensätzliche, und wenn sie sich auch bis zur „Seelenmalerei“ verstieg.“

„Für die Düsseldorfer waren meine Bilder ganz und gar nicht; abfällige Kritik suchte sich lustig darüber zu machen. — Ein berühmter Mann sprach es aus, dass er einen Zug von Melancholie in denselben finde, der ja in der Kunst auch sein Recht habe — in diesem Zusammenhange prophezeite man, dass, wenn ich so fortmale, mir nichts andres übrig bleibe, als mir eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Im „Malkasten“ wurden Karikaturen von meinen Bildern gemacht, es herrschte das große Hallo, das minderwertige Menschen immer anstimmen, wenn eine neue, ungewohnte Erscheinung sie beunruhigt. Ein mir wohlgesinnter Maler namens Rainer Dahlen ärgerte sich über die Spötter und sagte ihnen: „Übt euch nur einstweilen darauf ein, es kommt euch zugut, wenn die Zeit kommt, wo ihr die Bilder im Ernst nachahmt.“

„Derartige Gehässigkeiten haben mich zum Glück nie viel berührt — ich war eine fröhliche Natur, hatte auch stets das Gefühl von Talent und Können — und es steckte stets so viel Übermut in mir, dass ich mich über manchen Kunstfex lustig machen konnte. Ich war zwei Winter in Düsseldorf, habe auch bei dem dort entwickelten Kunsthandel einige Bilder verkauft, so dass ich fröhlich still weiter malen konnte. Das lustige Treiben im „Malkasten“ machte ich gar gerne mit. Im ganzen habe ich mich in Düsseldorf wohl befunden und denke gern an den Aufenthalt zurück.“

Einige Landschaften aus dem Düsseldorfer Jahre 1867, darunter die in der Stimmung großartige Schwarzwaldlandschaft, jetzt in der Kunsthalle zu Bremen (S. 15), sind nachzuweisen.

„Im Frühling 1868 ging ich mit Scholderer nach Paris. Im Louvre sah ich zum erstenmal große Kunst, und alles Düsseldorferische war verschwunden, ich wußte nun, dass ich im tiefsten Grunde meiner Seele recht habe. — Auch die neuere französische Malerei in ihrer Kühnheit und Freiheit sprach sehr zu mir, besonders Delacroix. Intim berührten mich Millet, Rousseau, Corot u. s. w. Vor allem aber zog mich der stürmisch revolutionäre Courbet an — was wohl auch erklärlich ist nach der dumpfigen Malluft, in der ich in Düsseldorf mich zwei Jahre befunden habe. Courbet hatte eine eigene große Ausstellung, ich habe ihn auch im Atelier besucht, da er Scholderer von Frankfurt her kannte, wo ja Courbet einige Zeit lebte.“ „Die Eindrücke, die ich dort hatte, haben mich mächtig erregt, es war für mich eine Erweiterung des Lebenselements. Ich ging von dort den Sommer über nach Bernau, und ich fühlte den Gewinn von Paris schon daraus, dass mir das früher einmal für unmalerisch geltende Bernau nun großartig schön erschien, so dass ich mich an ihm freuen konnte wie an einer wiedergefundenen Geliebten.“

„Es begann eine schaffensfrohe Zeit; ich grundierte große Leinwände und malte Bilder im Freien, Figuren und Landschaften direkt nach der Natur — alles wurde lebendige Gegenwart, es bewegte mich keine Vergangenheit, es kümmerte mich keine Zukunft. Freund Lugo (Bildnis S. XVII), den man in Karlsruhe so gerne das Extrem von mir nannte, kam auch nach Bernau.“

Die ersten uns erhaltenen Gemälde, in denen die Befreiung als größere Potenz und Fülle malerischer Wirkung zutage tritt, sind der Knabe mit dem Reh (S. 18), das Rheinufer bei Säckingen (S. 19), die Näherin (S. 17) und das Stilleben von Rosen und Kirschen (S. 14). Die von dem leidenschaftlich energischen Courbet ausgehenden Anregungen fanden in Auge und Phantasie des kraftvollen Deutschen, der bei aller Empfänglichkeit für sie doch seine Eigenart durchaus wahrte, freudige Aufnahme. Ihr Nachwirken ist während der folgenden Jahre deutlich zu spüren.

Die Erzeugnisse des Bernauer Sommers veranlaßten, im Herbst in Karlsruhe den Professoren der Kunstschule bekannt geworden, diese, Thoma den Rat einer Niederlassung in der badischen Hauptstadt zu geben. Er befolgte ihn und gab seinen Plan, nach Düsseldorf zu gehen, auf. Dies sollte schwere Erfahrungen zur Folge haben.

„Meine Bilder, die ich so nach und nach im Kunstverein ausstellte, wurden als etwas Unerhörtes betrachtet. . . . Eine Anzahl der Kunstvereinsmitglieder machte eine Eingabe an den Vorstand, dass man mir das Ausstellen durch einen Beschluß ein für allemal verbieten solle.“ Ein Kunstschulprofessor ermahnte ihn, doch auf die Stimme des Publikums zu achten und zu malen, wie es gebildete Menschen verlangten. Endlich kam es so weit, dass die Dinge unerträglich wurden. Gänzlich verständnislos für die solide Zeichnung und Ausführung und die ruhig harmonische Farbe der Bilder, stieß man sich an dem in ihnen vorherrschenden tiefen, satten Grün und nannte spottend in der Gesellschaft einen gewissen Salat Thomasalat. Nach etwa anderthalb Jahren, im Frühjahr, verließ der Künstler still Karlsruhe, ohne zu wissen, wo er sich niederlassen werde, und weilte den Sommer zunächst wieder bei seiner Mutter und Schwester, die damals in Säckingen ihren Wohnort hatten.