Freiheit, Heimkehr, Neuanfang

Dreimal hatte die Mecklenburgische Regierung, wie bereits erwähnt, von der Preußischen die Auslieferung Reuters verlangt: immer vergebens, obgleich der Gefangene weder in Preußen geboren war noch dort sein gräuliches Verbrechen begangen hatte. Dänemark wusste die Auslieferung seiner Schleswig-Holsteinischen Untertanen durchzusetzen. Reuters Landsleute und Kameraden von Jena her waren mit einem halben oder dreiviertel Jahr leichter Haft davon gekommen, und als er noch auf der Hausvoigtei in Untersuchung saß, studierte Einer von ihnen schon wieder lustig in Berlin. Endlich verwandte sich der Großherzog Paul Friedrich persönlich für Reuter bei dem König von Preußen, der sein Schwiegervater war, und dieser bewilligte nun auch die Auslieferung, aber nicht die — Freilassung des „Demagogen." Der Großherzog musste versprechen, sein Landeskind in Haft zu halten, und Friedrich Wilhelm der Gerechte behielt sich auch jetzt noch das Begnadigungsrecht vor.

So wurde Fritz Reuter im Juni 1839 von Graudenz nach der Mecklenburgischen Grenzveste Dömitz versetzt, und das dünkte ihm ein großer Gewinn, denn er war doch jetzt wieder im Vaterlande, wenn auch nach wie vor Gefangener. Vorher musste er aber noch „Urphede" schwören und feierlich geloben, nie wieder einen Fuß auf Preußisches Gebiet zu setzen; was er damals gern versprach.

Auch im Dömitz, wo er fünfviertel Jahre saß, fand er an dem Kommandanten einen alten gemütlichen Herrn, der ihm seine Familie erschloss, die aus einer liebenswürdigen Hausfrau und einem ganzen Nest hübscher Töchter bestand. Zum erstenmal entbehrte sein Gefängnis der „eisernen Gardinen", und er durfte in der Festung und der nahen Stadt frei umhergehen. Dennoch verlangte er nach voller Freiheit, seine Sehnsucht wurde immer heftiger, und endlich sollte sie erfüllt werden.

Friedrich Wilhelm der Gerechte starb, und was er unterlassen, tat sein Nachfolger. Er verkündigte eine Amnestie, und die Kerker öffneten sich: — nur unsern Fritz Reuter hatte man vergessen. Er blieb noch bis zum Oktober 1840 sitzen; da ermannte sich der Großherzog endlich und entließ den Gefangenen aus eigener Machtvollkommenheit, ohne die Erlaubnis der Preußischen Regierung abzuwarten. Als Fritz schon heimgekehrt und mit seinem alten Vater zu Tische saß, kam ein großer Brief an den Bürgermeister. Er war von dem Preußischen Justizminister Herrn von Kamptz, und der schrieb: der Vater möge sich nur noch ein wenig gedulden, sein Sohn werde nun auch bald nach Hause kommen.

Fritz Reuter hatte nun endlich die Freiheit, nach der er sieben lange Jahre Tag und Nacht, Stunde um Stunde geseufzt, aber als er sie hatte, schien sie ihm nur eine Last, eine größere als die Gefangenschaft, denn er wusste nichts mit ihr anzufangen. Er war dreißig Jahre alt geworden, die Lehrjahre unwiederbringlich dahin, und doch konnte er Nichts, war er Nichts, besaß er Nichts, nicht einmal die kleinste Aussicht für die Zukunft. — — Dieses Bewusstsein überkam ihn in der ersten Stunde seiner Freiheit und wollte ihn fast zermalmen.

Als er aus der Festung ging, kam er auf die Haide. Soweit das Auge reichte nur Sand, Haidekraut und verkrüppeltes Gesträuch. — Er setzte sich unter einen Tannenbusch und überließ sich seinen Gedanken. — Viele Wege liefen vor ihm her; welchen sollte er gehen? — Er überließ die Wahl dem Zufall, band seinen kleinen Hund von der Leine los, ließ ihn vorauflaufen und ging hinterdrein.

So kam er nach Grabow, wo er einen Schulfreund fand. Sie hatten mit einander das Abiturientenexamen gemacht und den Tag in Champagner gefeiert. Jetzt war der Freund hier Bürgermeister, er hatte eine hübsche freundliche Frau und wohnte in einem schmucken Häuschen, wo er den alten Kameraden mit aller Herzlichkeit aufnahm. Aber dieser suhlte sich doch nicht wohl; nicht Neid überkam ihn, gewiss nicht; aber das Gefühl, „als ob er mit kotigen Stiefeln in ein sauberes Zimmer getreten."

Er kam nach Ludwigslust und besuchte den Hofmaler Lenthe, der ihm seine Bilder zeigte. Unwillkürlich verglich er die schönen Gemälde mit seinen eigenen Versuchen. — „Nein, mit der Malerei war es nun auch nichts!"

Er kam nach Parchim, woselbst er einst das Gymnasium besucht hatte. Die alten Lehrer nahmen ihn freundlich auf und führten ihn in die Prima. Die Primaner erschienen ihm wie Kinder, „aber eigentlich stand er doch mit seinen dreißig Jahren genau auf demselben Punkt, wo Jene mit ihren achtzehn."

Er kam endlich in seine Vaterstadt. Sie war größer und schöner geworden, er erkannte sie kaum wieder. — Er kam in seines Vaters Haus. Welch ein fröhlich-trauriges Wiederschen! — Das war nicht mehr der strenge energische Bürgermeister: das war ein alter gebeugter Mann. Das war nicht mehr der feurige Jüngling, der hoffnungsvolle Sohn: das war ein verkommener Mensch, das Unglück der Familie.

Was nun? fragte der Vater. — Was nun? fragte er sich selber. Und mit dieser schrecklichen Frage ist er Jahre lang umhergeirrt; er versuchte Das, er versuchte Jenes: Nichts wollte ihm glücken. „Ich sah ein", sagt er, „ich hatte Schuld — die Leute meinten's ja auch — aber die Hauptschuld lag da, wo meine sieben Jahre lagen. Ach, ich war sehr unglücklich, viel unglücklicher als auf der Festung!"

Ja, er war um seine Jugend, um sieben goldene Jahre betrogen. — Aber, wird man fragen, hätte er diese nicht besser nutzen, statt mit Malereien und anderen Spielereien sie mit ernsten wissenschaftlichen Studien ausfüllen können? Zeit hatte er ja im Überfluss! — Zeit schon, aber nicht — Bücher.

Auf dem Silberberg besaß er nur Höpfners Institutionen, Thibauts Pandekten, das Corpus juris, Ohms Mathematik und Fischers Hydrostatik. Erst in Glogau erhielt er von der Tochter des Kommandanten einige andere Bücher geliehen, darunter Goethes Faust, Egmont und Wilhelm Meister. In Magdeburg waren Zeitungen ganz verboten, nur einige Fachbücher erlaubt, aber auch diese durften die Gefangenen nur heimlich unter einander austauschen. Das Brockhaus'sche Konversations-Lexikon wurde nicht bewilligt, weil es nach der Ansicht des Kommandanten „revolutionäre Artikel" enthielt; noch weniger ein Atlas der Alten Welt, weil „er einem Fluchtversuch Vorschub leisten könnte". — Im Übrigen lässt sich Reuter auf jenen Einwand selber aus:

„Stumm und dumm wurde man beim Corpus juris und der Dogmatik. Nur Diejenigen, die schon auf der Universität ihren Cursus durchgemacht und ihr Studium übersehen konnten, blieben dabei; wir Anderen warfen die Geschichte bald in den Graben und sattelten um. Der Eine betrieb Dies, der Andere Das, und viele Zeit ging mit Kochen, Strümpfestopfen und Schneiderarbeit hin. Dergleichen musste notwendig besorgt werden, und das war ein Glück, denn es brachte uns auf andere Gedanken. Man kann im Gefängnis allerhand Fertigkeiten erwerben, aber noch habe ich nicht gehört, dass Künstler daraus hervorgegangen oder Gelehrte, die der Welt wirklich Nutzen brachten. Die Musik allein mag davon eine Ausnahme machen, aber auf der Festung war's auch nichts mit ihr, Singen und Pfeifen war verboten, und Einem von uns, der sich stark auf Musik verstand und sich selber eine Art Akkordeon gebaut hatte, wurde sein Machwerk von der Kommandantur weggenommen."

Diese Entschuldigungen mögen nicht zureichen. Dafür spricht das Beispiel anderer politischen Gefangenen, die während der Haft ihre wissenschaftlichen Studien und Arbeiten emsig und mit dem besten Erfolg fortsetzten, frisch und ungebeugt aus dem Kerker in die Welt zurücktraten und sich hier bald Stellung und Auskommen erwarben.*) Indes — „Eines schickt sich nicht für Alle" — und wir werden später sehen, wie auch Fritz Reuter auf der Festung Manches und Vieles gelernt hat, ja wie sie für seinen wahren Beruf die eigentliche Hochschule gewesen ist.

*) Vergl. Arnold Ruges liebenswürdiges, mit jugendlicher Frische geschriebenes Buch „Aus früherer Zeit", Berlin 1861—63, und zwar den dritten Band, der die Gefangenschaft auf der Festung Kolberg behandelt.

Noch einmal sollte es mit dem Jus versucht werden. Noch immer mochte der Vater diesen seinen Lieblingswunsch nicht aufgeben, und sandte den Sohn nach der Universität Heidelberg. Aber ein dreißigjähriger Student, der eben von der Festung gekommen, wo er hinter dicken Mauern und starken Eisengittern sieben Jahre gesessen, die schöne Stadt mit der herrlichen Umgebung, die lustigen leichtfüßigen Kommilitonen, und vor Allem ein brennender krankhafter Durst nach den Genüssen des Lebens, eine fiebrige, mit Bitterkeit vermischte Begierde, das Versäumte nachzuholen, schnell und ganz nachzuholen: — Genug, er warf das Jus bei Seite, und sich selber in die Wogen des Tages, von denen er sich widerstandslos umhertreiben ließ. Er ergriff den Becher der Lust und der Freude und leerte ihn immer wieder, bis er taumelte und der erschrockene Vater ihn zurückrief.

Mit dieser Heimkehr wurde er „Strom", wie man in Mecklenburg einen jungen Landmann zu nennen pflegt. Schon in der letzten Zeit seines Festungslebens hatte er die Landwirtschaft, für die er aus seinen Kinderjahren her eine Vorliebe hegte, als seine letzte Zuflucht betrachtet, und auf Dömitz mit dem Studium landwirtschaftlicher Bücher begonnen. Jetzt betrieb er sie praktisch, indem er seinem Vater in dessen, wie wir wissen, ausgedehnter Ökonomie zur Hand ging. Noch lebten die Gönner und Beschützer seiner Kinderjahre, noch die alten Familien, wo er nach wie vor ein- und ausging, während seine einstigen Schulkameraden zu ehrsamen Bürgern und Handwerksmeistern herangewachsen waren, mit denen er die Bekanntschaft erneuerte und wieder brüderlichen Umgang pflog. Dieses Klein- wenn auch gerade nicht Stillleben harmonierte mit seinem heitern einfachen Wesen, versöhnte und erquickte sein Herz, das mit allen Fasern an der Heimat, an seinen Landsleuten hing. Dazu die Beschäftigung in der freien Luft und eine geregelte Lebensweise: — „Landluft und Landbrot, und Gottes Herrlichkeit ringsherum, bloß zum Zulangen; und immer was zu tun, heute Dies und morgen Das; aber Alles in der besten Regelmäßigkeit und im Einklang mit der Mutter Natur, das macht die Backen rot und den Sinn frisch, das ist ein Bad für Leib und Seele, und wenn die Knochen und Sehnen auch einmal müde werden und auf den Grund sinken wollen, die Seele schwimmt immer lustig oben. Ich segne die Landwirtschaft, sie hat mich gesund gemacht und mir frischen Mut in die Adern gegossen."

Ja, dieses Leben bekam ihm gut, außerordentlich gut, was sich schon in seiner äußern Erscheinung kundgab. „Ein weißer Strohhut, ein Leinwandkittel, ein Paar wohlkonditionierte Stulpenstiefel deckten seine Glieder, die in erquicklicher Fülle durch die Nähte zu platzen drohten; und „Strom" stand auf seinem roten Gesichte geschrieben, „Strom" las man quer über seinen breiten Schultern, und „Strom" war die Etikette seiner breitwadigen Stulpen." — So schildert er sich aus jener Periode selber.

1845 starb der Vater, nicht ohne Sorge um die Zukunft des Sohnes, dessen Ruhm und Glück zu erleben ihm nicht mehr vergönnt war. Die Hinterlassenschaft entsprach nicht der Erwartung des Sohnes, dem es jetzt an den Mitteln fehlte, eine passende Ökonomie zu übernehmen. Denn die Landwirtschaft erfordert ebenso wie ihr äußerster Gegensatz, der Krieg, Geld und dreimal Geld; in Mecklenburg mehr als sonst irgendwo; und die sogenannten guten Freunde zuckten mit den Achseln, und die wirklichen Freunde konnten nicht helfen. Übrigens bleibt es sehr fraglich, ob er, auch im Besitz der fehlenden Mittel, je ein praktischer Landwirt geworden wär; er hatte die Landwirtschaft doch zu spät und nur als Notbehelf ergriffen; und wirklich mochte sie ihn nicht ganz befriedigen, weil nicht das Sehnen stillen, das er halb unbewusst lange mit sich herumtrug, und von dem er sich erst sehr spät und sehr allmählich Rechenschaft gab.

Dem Namen nach blieb er Landwirt noch bis 1850, aber tatsächlich führte er während dieser fünf Jahre eine Art Wanderleben, indem er sich bei verschiedenen Verwandten und Bekannten in Mecklenburg und Vorpommern aufhielt, namentlich bei seinem Onkel, dem Pastor Reuter zu Jabel, den Gutsbesitzern Peters und Hilgendorf, und dem Justizrat Schröder zu Treptow. Überall war er ein gern gesehener Gast, weil der vortrefflichste Gesellschafter von der Welt; unerschöpflich an Frohsinn und Unterhaltungsgabe, an witzigen und launigen Einfällen; immer bereit zu scherzen und zu lachen, zu trinken und zu singen; und jedes Familienfest mit einem Gelegenheitsgedicht, mit einem gereimten Scherz würzend, die er nicht selten improvisierte. Freilich mochte sich in die Bewunderung seiner Wirte ein gewisses Mitleid mischen, indem sie, praktische vermögende Männer, das Leben ihres kenntnisreichen talentvollen Gastes denn doch für ein verfehltes hielten; wie er sich selber ja nicht anders beurteilte. Nun, sie haben sich beiderseits geirrt, und er hat die ihm erwiesene Gastfreundschaft später reichlich gelohnt, indem er fast Jedem von ihnen eins seiner schönen Bücher widmete, die jetzt den Stolz seines Volkes bilden.

So wurde Fritz Reuter im Juni 1839 von Graudenz nach der Mecklenburgischen Grenzveste Dömitz versetzt, und das dünkte ihm ein großer Gewinn, denn er war doch jetzt wieder im Vaterlande, wenn auch nach wie vor Gefangener. Vorher musste er aber noch „Urphede" schwören und feierlich geloben, nie wieder einen Fuß auf Preußisches Gebiet zu setzen; was er damals gern versprach.

Auch im Dömitz, wo er fünfviertel Jahre saß, fand er an dem Kommandanten einen alten gemütlichen Herrn, der ihm seine Familie erschloss, die aus einer liebenswürdigen Hausfrau und einem ganzen Nest hübscher Töchter bestand. Zum erstenmal entbehrte sein Gefängnis der „eisernen Gardinen", und er durfte in der Festung und der nahen Stadt frei umhergehen. Dennoch verlangte er nach voller Freiheit, seine Sehnsucht wurde immer heftiger, und endlich sollte sie erfüllt werden.

Friedrich Wilhelm der Gerechte starb, und was er unterlassen, tat sein Nachfolger. Er verkündigte eine Amnestie, und die Kerker öffneten sich: — nur unsern Fritz Reuter hatte man vergessen. Er blieb noch bis zum Oktober 1840 sitzen; da ermannte sich der Großherzog endlich und entließ den Gefangenen aus eigener Machtvollkommenheit, ohne die Erlaubnis der Preußischen Regierung abzuwarten. Als Fritz schon heimgekehrt und mit seinem alten Vater zu Tische saß, kam ein großer Brief an den Bürgermeister. Er war von dem Preußischen Justizminister Herrn von Kamptz, und der schrieb: der Vater möge sich nur noch ein wenig gedulden, sein Sohn werde nun auch bald nach Hause kommen.

Fritz Reuter hatte nun endlich die Freiheit, nach der er sieben lange Jahre Tag und Nacht, Stunde um Stunde geseufzt, aber als er sie hatte, schien sie ihm nur eine Last, eine größere als die Gefangenschaft, denn er wusste nichts mit ihr anzufangen. Er war dreißig Jahre alt geworden, die Lehrjahre unwiederbringlich dahin, und doch konnte er Nichts, war er Nichts, besaß er Nichts, nicht einmal die kleinste Aussicht für die Zukunft. — — Dieses Bewusstsein überkam ihn in der ersten Stunde seiner Freiheit und wollte ihn fast zermalmen.

Als er aus der Festung ging, kam er auf die Haide. Soweit das Auge reichte nur Sand, Haidekraut und verkrüppeltes Gesträuch. — Er setzte sich unter einen Tannenbusch und überließ sich seinen Gedanken. — Viele Wege liefen vor ihm her; welchen sollte er gehen? — Er überließ die Wahl dem Zufall, band seinen kleinen Hund von der Leine los, ließ ihn vorauflaufen und ging hinterdrein.

So kam er nach Grabow, wo er einen Schulfreund fand. Sie hatten mit einander das Abiturientenexamen gemacht und den Tag in Champagner gefeiert. Jetzt war der Freund hier Bürgermeister, er hatte eine hübsche freundliche Frau und wohnte in einem schmucken Häuschen, wo er den alten Kameraden mit aller Herzlichkeit aufnahm. Aber dieser suhlte sich doch nicht wohl; nicht Neid überkam ihn, gewiss nicht; aber das Gefühl, „als ob er mit kotigen Stiefeln in ein sauberes Zimmer getreten."

Er kam nach Ludwigslust und besuchte den Hofmaler Lenthe, der ihm seine Bilder zeigte. Unwillkürlich verglich er die schönen Gemälde mit seinen eigenen Versuchen. — „Nein, mit der Malerei war es nun auch nichts!"

Er kam nach Parchim, woselbst er einst das Gymnasium besucht hatte. Die alten Lehrer nahmen ihn freundlich auf und führten ihn in die Prima. Die Primaner erschienen ihm wie Kinder, „aber eigentlich stand er doch mit seinen dreißig Jahren genau auf demselben Punkt, wo Jene mit ihren achtzehn."

Er kam endlich in seine Vaterstadt. Sie war größer und schöner geworden, er erkannte sie kaum wieder. — Er kam in seines Vaters Haus. Welch ein fröhlich-trauriges Wiederschen! — Das war nicht mehr der strenge energische Bürgermeister: das war ein alter gebeugter Mann. Das war nicht mehr der feurige Jüngling, der hoffnungsvolle Sohn: das war ein verkommener Mensch, das Unglück der Familie.

Was nun? fragte der Vater. — Was nun? fragte er sich selber. Und mit dieser schrecklichen Frage ist er Jahre lang umhergeirrt; er versuchte Das, er versuchte Jenes: Nichts wollte ihm glücken. „Ich sah ein", sagt er, „ich hatte Schuld — die Leute meinten's ja auch — aber die Hauptschuld lag da, wo meine sieben Jahre lagen. Ach, ich war sehr unglücklich, viel unglücklicher als auf der Festung!"

Ja, er war um seine Jugend, um sieben goldene Jahre betrogen. — Aber, wird man fragen, hätte er diese nicht besser nutzen, statt mit Malereien und anderen Spielereien sie mit ernsten wissenschaftlichen Studien ausfüllen können? Zeit hatte er ja im Überfluss! — Zeit schon, aber nicht — Bücher.

Auf dem Silberberg besaß er nur Höpfners Institutionen, Thibauts Pandekten, das Corpus juris, Ohms Mathematik und Fischers Hydrostatik. Erst in Glogau erhielt er von der Tochter des Kommandanten einige andere Bücher geliehen, darunter Goethes Faust, Egmont und Wilhelm Meister. In Magdeburg waren Zeitungen ganz verboten, nur einige Fachbücher erlaubt, aber auch diese durften die Gefangenen nur heimlich unter einander austauschen. Das Brockhaus'sche Konversations-Lexikon wurde nicht bewilligt, weil es nach der Ansicht des Kommandanten „revolutionäre Artikel" enthielt; noch weniger ein Atlas der Alten Welt, weil „er einem Fluchtversuch Vorschub leisten könnte". — Im Übrigen lässt sich Reuter auf jenen Einwand selber aus:

„Stumm und dumm wurde man beim Corpus juris und der Dogmatik. Nur Diejenigen, die schon auf der Universität ihren Cursus durchgemacht und ihr Studium übersehen konnten, blieben dabei; wir Anderen warfen die Geschichte bald in den Graben und sattelten um. Der Eine betrieb Dies, der Andere Das, und viele Zeit ging mit Kochen, Strümpfestopfen und Schneiderarbeit hin. Dergleichen musste notwendig besorgt werden, und das war ein Glück, denn es brachte uns auf andere Gedanken. Man kann im Gefängnis allerhand Fertigkeiten erwerben, aber noch habe ich nicht gehört, dass Künstler daraus hervorgegangen oder Gelehrte, die der Welt wirklich Nutzen brachten. Die Musik allein mag davon eine Ausnahme machen, aber auf der Festung war's auch nichts mit ihr, Singen und Pfeifen war verboten, und Einem von uns, der sich stark auf Musik verstand und sich selber eine Art Akkordeon gebaut hatte, wurde sein Machwerk von der Kommandantur weggenommen."

Diese Entschuldigungen mögen nicht zureichen. Dafür spricht das Beispiel anderer politischen Gefangenen, die während der Haft ihre wissenschaftlichen Studien und Arbeiten emsig und mit dem besten Erfolg fortsetzten, frisch und ungebeugt aus dem Kerker in die Welt zurücktraten und sich hier bald Stellung und Auskommen erwarben.*) Indes — „Eines schickt sich nicht für Alle" — und wir werden später sehen, wie auch Fritz Reuter auf der Festung Manches und Vieles gelernt hat, ja wie sie für seinen wahren Beruf die eigentliche Hochschule gewesen ist.

*) Vergl. Arnold Ruges liebenswürdiges, mit jugendlicher Frische geschriebenes Buch „Aus früherer Zeit", Berlin 1861—63, und zwar den dritten Band, der die Gefangenschaft auf der Festung Kolberg behandelt.

Noch einmal sollte es mit dem Jus versucht werden. Noch immer mochte der Vater diesen seinen Lieblingswunsch nicht aufgeben, und sandte den Sohn nach der Universität Heidelberg. Aber ein dreißigjähriger Student, der eben von der Festung gekommen, wo er hinter dicken Mauern und starken Eisengittern sieben Jahre gesessen, die schöne Stadt mit der herrlichen Umgebung, die lustigen leichtfüßigen Kommilitonen, und vor Allem ein brennender krankhafter Durst nach den Genüssen des Lebens, eine fiebrige, mit Bitterkeit vermischte Begierde, das Versäumte nachzuholen, schnell und ganz nachzuholen: — Genug, er warf das Jus bei Seite, und sich selber in die Wogen des Tages, von denen er sich widerstandslos umhertreiben ließ. Er ergriff den Becher der Lust und der Freude und leerte ihn immer wieder, bis er taumelte und der erschrockene Vater ihn zurückrief.

Mit dieser Heimkehr wurde er „Strom", wie man in Mecklenburg einen jungen Landmann zu nennen pflegt. Schon in der letzten Zeit seines Festungslebens hatte er die Landwirtschaft, für die er aus seinen Kinderjahren her eine Vorliebe hegte, als seine letzte Zuflucht betrachtet, und auf Dömitz mit dem Studium landwirtschaftlicher Bücher begonnen. Jetzt betrieb er sie praktisch, indem er seinem Vater in dessen, wie wir wissen, ausgedehnter Ökonomie zur Hand ging. Noch lebten die Gönner und Beschützer seiner Kinderjahre, noch die alten Familien, wo er nach wie vor ein- und ausging, während seine einstigen Schulkameraden zu ehrsamen Bürgern und Handwerksmeistern herangewachsen waren, mit denen er die Bekanntschaft erneuerte und wieder brüderlichen Umgang pflog. Dieses Klein- wenn auch gerade nicht Stillleben harmonierte mit seinem heitern einfachen Wesen, versöhnte und erquickte sein Herz, das mit allen Fasern an der Heimat, an seinen Landsleuten hing. Dazu die Beschäftigung in der freien Luft und eine geregelte Lebensweise: — „Landluft und Landbrot, und Gottes Herrlichkeit ringsherum, bloß zum Zulangen; und immer was zu tun, heute Dies und morgen Das; aber Alles in der besten Regelmäßigkeit und im Einklang mit der Mutter Natur, das macht die Backen rot und den Sinn frisch, das ist ein Bad für Leib und Seele, und wenn die Knochen und Sehnen auch einmal müde werden und auf den Grund sinken wollen, die Seele schwimmt immer lustig oben. Ich segne die Landwirtschaft, sie hat mich gesund gemacht und mir frischen Mut in die Adern gegossen."

Ja, dieses Leben bekam ihm gut, außerordentlich gut, was sich schon in seiner äußern Erscheinung kundgab. „Ein weißer Strohhut, ein Leinwandkittel, ein Paar wohlkonditionierte Stulpenstiefel deckten seine Glieder, die in erquicklicher Fülle durch die Nähte zu platzen drohten; und „Strom" stand auf seinem roten Gesichte geschrieben, „Strom" las man quer über seinen breiten Schultern, und „Strom" war die Etikette seiner breitwadigen Stulpen." — So schildert er sich aus jener Periode selber.

1845 starb der Vater, nicht ohne Sorge um die Zukunft des Sohnes, dessen Ruhm und Glück zu erleben ihm nicht mehr vergönnt war. Die Hinterlassenschaft entsprach nicht der Erwartung des Sohnes, dem es jetzt an den Mitteln fehlte, eine passende Ökonomie zu übernehmen. Denn die Landwirtschaft erfordert ebenso wie ihr äußerster Gegensatz, der Krieg, Geld und dreimal Geld; in Mecklenburg mehr als sonst irgendwo; und die sogenannten guten Freunde zuckten mit den Achseln, und die wirklichen Freunde konnten nicht helfen. Übrigens bleibt es sehr fraglich, ob er, auch im Besitz der fehlenden Mittel, je ein praktischer Landwirt geworden wär; er hatte die Landwirtschaft doch zu spät und nur als Notbehelf ergriffen; und wirklich mochte sie ihn nicht ganz befriedigen, weil nicht das Sehnen stillen, das er halb unbewusst lange mit sich herumtrug, und von dem er sich erst sehr spät und sehr allmählich Rechenschaft gab.

Dem Namen nach blieb er Landwirt noch bis 1850, aber tatsächlich führte er während dieser fünf Jahre eine Art Wanderleben, indem er sich bei verschiedenen Verwandten und Bekannten in Mecklenburg und Vorpommern aufhielt, namentlich bei seinem Onkel, dem Pastor Reuter zu Jabel, den Gutsbesitzern Peters und Hilgendorf, und dem Justizrat Schröder zu Treptow. Überall war er ein gern gesehener Gast, weil der vortrefflichste Gesellschafter von der Welt; unerschöpflich an Frohsinn und Unterhaltungsgabe, an witzigen und launigen Einfällen; immer bereit zu scherzen und zu lachen, zu trinken und zu singen; und jedes Familienfest mit einem Gelegenheitsgedicht, mit einem gereimten Scherz würzend, die er nicht selten improvisierte. Freilich mochte sich in die Bewunderung seiner Wirte ein gewisses Mitleid mischen, indem sie, praktische vermögende Männer, das Leben ihres kenntnisreichen talentvollen Gastes denn doch für ein verfehltes hielten; wie er sich selber ja nicht anders beurteilte. Nun, sie haben sich beiderseits geirrt, und er hat die ihm erwiesene Gastfreundschaft später reichlich gelohnt, indem er fast Jedem von ihnen eins seiner schönen Bücher widmete, die jetzt den Stolz seines Volkes bilden.

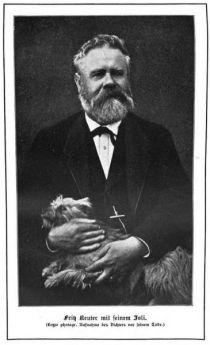

Dieses Kapitel ist Teil des Buches Fritz Reuter und seine Dichtungen - Fritz Reuter