Die Geschichten des Rabbi Nachman

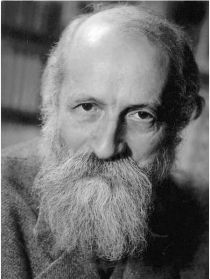

Ihm nacherzählt von Buber, Martin (1878-1965) österreichisch-israelischer jüdischer Religionsphilosoph

Autor: Rabbi Nachman von Bratslav (1772-1810) chassidischer Zaddik, Erscheinungsjahr: 1920

Themenbereiche

Enthaltene Themen: Juden, Judentum, jüdische Mystik, Geschichten, Fabeln, Sagen, Märchen, Volksmund

Ich habe die Geschichten des Rabbi Nachman nicht übersetzt, sondern ihm nacherzählt, in aller Freiheit, aber aus seinem Geiste, wie er mir gegenwärtig ist.

Die Geschichten sind uns in einer Schülerniederschrift erhalten, die die ursprüngliche Erzählung offenbar maßlos entstellt und verzerrt hat. Wie sie uns vorliegen, sind sie verworren, weitschweifig und von unedler Form. Ich war bemüht, alle Elemente der originalen Fabel, die sich mir durch ihre Kraft und Farbigkeit als solche erwiesen, unberührt zu erhalten.

In dem einleitenden Teil habe ich versucht, die Atmosphäre des Buches darzustellen. Der Abschnitt, den ich „Die jüdische Mystik“ überschrieben habe, ist dem gemäß nur als eine erste und allgemeinste Einführung anzusehen. —

S. Dubnow, dem Historiker des Chassidismus, möchte ich auch hier für seine biographischen und bibliographischen Mitteilungen, und M. J. Berdyczewski, dem Erforscher der chassidischen Seele, für seine mannigfachen Anregungen danken.

******************

Die Geschichten sind uns in einer Schülerniederschrift erhalten, die die ursprüngliche Erzählung offenbar maßlos entstellt und verzerrt hat. Wie sie uns vorliegen, sind sie verworren, weitschweifig und von unedler Form. Ich war bemüht, alle Elemente der originalen Fabel, die sich mir durch ihre Kraft und Farbigkeit als solche erwiesen, unberührt zu erhalten.

In dem einleitenden Teil habe ich versucht, die Atmosphäre des Buches darzustellen. Der Abschnitt, den ich „Die jüdische Mystik“ überschrieben habe, ist dem gemäß nur als eine erste und allgemeinste Einführung anzusehen. —

S. Dubnow, dem Historiker des Chassidismus, möchte ich auch hier für seine biographischen und bibliographischen Mitteilungen, und M. J. Berdyczewski, dem Erforscher der chassidischen Seele, für seine mannigfachen Anregungen danken.

******************

Inhaltsverzeichnis

- Rabbi Nachman und die jüdische Mystik

- Worte des Rabbi Nachman

- Die Welt

- Weltschauen

- Gott und Mensch

- Glaube

- Das Gebet

- Zwei Sprachen

- Innen und Außen

- Zweierlei Menschengeist

- Denken und Sprechen

- Wahrheit und Dialektik

- Zweck der Welt

- Freude

- Vollendung

- Der Trieb

- Aufstieg

- Sich selbst Richten

- Wille und Hemmung

- Zwischen Menschen

- Im Verborgenen

- Das Reich Gottes

- Die Wanderung der Seelen

- Die Erzählungen

- Die Geschichte von dem Stier und dem Widder

- Die Geschichte von dem Rabbi und seinem Sohne

- Die Geschichte von dem Klugen und dem Einfältigen

- Die Geschichte von dem Königssohn und dem Sohn der Magd

- Die Geschichte vom Meister des Gebets

- Die Geschichte von den sieben Bettlern

- Andere Bücher von Martin Buber

Rabbi Nachman von Bratzlaw

Von einer tiefen Tragik ist die Zeit der beginnenden Entartung des Chassidismus getragen. Da stehen Männer auf, die den Verfall kommen sehen und ihn aufhalten wollen, aber sie vermögen es nicht. Von denen, die abseits vom Zaddikglauben den reinen Gedanken der Lehre wiederherzustellen versuchen, sei der große Denker Schneor Salman genannt, der die pantheistischen Elemente der chassidischen Idee zu einem System von monumentaler Kraft und Einheit ausgestaltete. Aber es konnte nicht so volkstümlich werden, dass es der Zersetzung in Wahrheit entgegengewirkt hätte. Neben ihm und den ihm Nacheifernden jedoch gab es auch solche, die die Verkehrtheiten des Zaddiktums wohl erkannten, aber es nicht vernichten sondern heilen wollten, indem sie an Stelle des leeren und verlogenen Wundertuers den geweihten und in der Hingabe lebenden Mittler forderten. Diese zerbrachen an der Kleinheit der Menschen. Wie die Propheten Israels, so waren auch diese seine späten Söhne keine Reformer, sondern Revolutionäre; sie forderten nicht das Bessere, sondern das Unbedingte; sie wollten nicht erziehen, sondern erlösen. Unter ihnen der Größte, der Reinste, der Tragischste ist Rabbi Nachman ben Ssimcha, der nach dem Hauptorte seines Wirkens Rabbi Nachman von Bratzlaw genannt wird. Er sann darauf, „der Krone den alten Glanz wiederzugeben“. Der Zorn wider die Tempelschänder brannte in ihm: „Dem bösen Geiste,“ pflegte er zu sagen, „kommt es schwer an, sich mit der ganzen Welt zu mühen, um sie vom wahren Wege abzuleiten; darum setzt er einen Zaddik dahin und einen Zaddik dorthin.“ Er wollte nicht „ein Führer sein wie die Führer, zu denen die Frommen fahren und wissen nicht, warum sie fahren“. Er hatte einen großen Traum vom Zaddik, der „die Seele des Volkes“ ist. Diesem Traum opferte er alles Glück und alle Hoffnung seines persönlichen Lebens hin. In ihn legte er all sein Ringen und alle seine Gewalten. Um seiner willen verlor er seine liebsten Menschen. Durch ihn war er arm und von Feinden umgeben bis an sein Ende. Aus ihm fand er, jung und vor dem Vollbringen, seinen Tod. Und weil er so ganz in seinem Traume lebte, verschmähte er es, seine Lehre niederzuschreiben, also dass wir, wie von dem ersten Meister des Chassidismus, so von dem letzten keine wahrhafte und unmittelbare Botschaft besitzen und uns nur aus den fragmentarischen und offenbar entstellenden Berichten seiner Schüler, die mit geringem Verständnis seine Reden, Gespräche und Erzählungen aufzeichneten und sein Leben schilderten, nach mancherlei Ausscheidung, Vergleichung und Ergänzung ein recht unvollständiges Bild seiner Wirklichkeit zu machen vermögen.

Rabbi Nachman war ein Urenkel des Baalschem und wurde in der Stadt des Baalschem, Miedzyborz, geboren. Seine Kindheit wird als ein angespanntes Suchen und Streiten geschildert. Er achtete des Gebotes nicht, in Freude zu dienen, quälte sich ab, fastete und mied die Ruhe, um der Gesichte teilhaftig zu werden. Die Tradition des ekstatischen Lebens, die in seinem Hause mächtig war, beherrschte den Knaben, und er konnte den langsamen, schweren, von Tag und Nacht gegliederten, von den Geschäften der Stunde bestimmten Gang des Daseins nicht ertragen. Auch der Gottesdienst der Gemeinde brachte ihm keine Offenbarung. Durch das wohl von der alten Starrheit gelöste, aber in freierer Form weiterbestehende hebräische Ritual der Chassidim fühlte er sich wie gefesselt im Angesichte Gottes. So lief er in den Nächten an irgend einen menschenleeren Ort und redete zu Gott in der Volkssprache, in jenem zärtlich derben, schwermütigen und bitteren Idiom, das der Europäer Jargon nennt. Aber Gott antwortete ihm nicht. Da schien es ihm, „man achte seiner nicht, ja man entferne ihn vom Dienste, man wolle ihn ganz und gar nicht“, und der Sturm der Verzweiflung kam über ihn und schüttelte ihn, bis an der tiefsten Verzweiflung die Ekstase sich entzündete und der Knabe die ersten Schauer der Verzückung empfand. Er selbst erzählte einmal in späten Jahren von einem solchen Erlebnis. Er hatte den Sabbat in großer Weihe empfangen wollen, war nach Mitternacht in das Tauchbad gegangen und hatte sich in Bereitschaft der Seele zur Heiligung in das Wasser getaucht. Dann war er nach Hause gekehrt und hatte die Sabbatkleider angetan. So ging er nun in das Bethaus und wandelte in dem einsamen, dunkeln Räume hin und her, alle Kräfte gespannt im Willen, die obere Seele, die am Sabbat in den Menschen hinabsteigt, zu empfangen. Und er band alle Sinne in einen und ballte alle Wucht seines Mutes zusammen, um etwas zu schauen, denn nun musste ihm die Offenbarung werden. Aber er sah nichts. Er wollte vergehen um zu schauen, aber er sah nichts. Indessen kamen die ersten Beter in das Haus und begaben sich an ihre Plätze und begannen das Hohelied zu sprechen, ohne den Knaben zu bemerken. Da kroch er an einen Betständer und legte sich unter den Ständer hin und lehnte den Kopf an dessen Fuß, und die Tränen kamen ihm. So weinte er ganz leise, ohne innezuhalten und ohne aufzuschauen. Stunden und Stunden, bis seine Augen geschwollen waren von dem vielen Weinen und der Abend anbrach. Da öffnete er die Augen, die das Weinen geschlossen hatte, und die Kerzenflammen des Bethauses schlugen ihm entgegen wie ein großes Licht, und seine Seele wurde ruhig an dem Lichte. So litt er oft um Gott und wollte nicht ablassen. Aber vor den Leuten hielt er sein Leben und seinen Willen geheim; er stellte allerlei Listen an, um sein Fasten zu verbergen, und wenn er auf die Straße ging, trieb er alle Art von Kindereien, Scherze und Streiche, wie jener giullare di Dio, der große Franziskanerdichter Jacopone da Todi, bis es keinem Menschen in den Sinn kam, dass es den Knaben nach Gottes Dienste verlangte. Aber das Joch des Dienstes war ihm nicht immer leicht: er hatte ein fröhliches, starkes Gemüt und einen frischen Sinn für die Schönheit der Welt. Erst später gelang es ihm, gerade darauf die Weihe zu stellen und in Freude zu dienen. Damals aber schien ihm die Welt noch ein Außen, das ihn hinderte, zu Gott zu kommen. Um im Kampfe zu bestehen, dachte er an jedem Morgen, nur dieser eine Tag sei ihm noch gegeben; und in der Nacht lief er auf das Grab des Urgroßvaters, dass er ihm beistehe. So flössen die Jahre dieser Kindheit dahin.

Mit vierzehn Jahren wurde er dem Brauche der damaligen Judenheit gemäß verheiratet und ließ sich in dem Dorfe nieder, wo sein Schwiegervater wohnte. Hier kam er zum ersten Male der Natur nahe, und sie griff ihm ans innere Herz. Den Juden, der nach einer in der Enge der Stadt verlebten Kindheit in Jünglingsjahren in das freie Land hinauskommt, erfasst eine namenlose, dem Nichtjuden unbekannte Gewalt. Ihm hat eine tausend Jahre lange Vererbung der Naturfremdheit die Seele in Banden gehalten. Und nun ihn, wie in einem zauberhaften Reiche, statt des graugelben Tones der Gasse Waldgrün und Waldblüte umgibt, stürzen auf einmal die Mauern seines Geistesghettos nieder, die die Macht des Vegetativen berührt hat. Selten hat sich dieses Erleben in so eindringlichem Einflüsse kundgegeben, wie bei Nachman. Der Hang zur Askese weicht von ihm, der innere Streit endet, er braucht sich um die Offenbarung nicht mehr zu mühen, leicht und froh findet er seinen Gott in allen Dingen. Das Boot, auf dem er, des Ruderns unkundig aber vertrauensvoll, auf den Fluss hinausfährt, führt ihn zu Gott, dessen Stimme er im Schilfe hört; und das Pferd, das ihn, ihm zu seinem Staunen gehorchend, in den Wald trägt, bringt ihn Gott näher, der von allen Bäumen ihn anblickt und mit dem jedes Kraut auf du und du ist. In allen Berghängen und in allen versteckten kleinen Tälern der Gegend ist er heimisch, und jedes ist ihm eine andere Art, zu Gott zu kommen. Damals bildete sich in ihm die Lehre von dem Dienste in der Natur aus, die er später immer wieder und in immer neuem Preise seinen Schülern verkündete. „Wenn der Mensch gewürdigt wird,“ redete er zu ihnen, „die Gesänge der Kräuter zu vernehmen, wie jedes Kraut sein Lied zu Gott spricht ohne alles fremde Wollen und Denken, wie schön und süß ist es, ihr Singen zu hören. Und daher ist es gar gut, in ihrer Mitte Gott zu dienen in einsamem Wandeln über das Feld hin zwischen den Gewächsen der Erde und seine Rede auszuschütten vor Gott in Wahrhaftigkeit. Alle Rede des Feldes geht dann in deine ein und steigert ihre Kraft. Du trinkst mit jedem Atemzuge die Lüfte des Paradieses, und kehrst du heim, ist die Welt erneuert in deinen Augen.“ Die Liebe zu allem Lebendigen und Wachsenden war innig stark in ihm. Als er einmal, in der letzten Zeit seines Lebens, in einem Hause schlief, das aus jungen Bäumen gebaut war, träumte es ihm, er liege inmitten von Toten. Am Morgen klagte er es dem Besitzer und klagte ihn an. „Denn wenn man einen Baum abhaut vor seiner Zeit, ist es, als ob man eine Seele gemordet hätte.“

Von dem Dorfe kam er in ein Städtchen, wo er den einen und den anderen in der chassidischen Lehre zu unterweisen und unter den Frommen bekannt zu werden begann. Die Versuchung, wie die Zaddikim der .Zeit zu sein und in Ruhm, Gewinn und Eitelkeit zu leben, trat an ihn heran, aber er widerstand ihr. Der Niedergang des Chassidismus bedrückte seine Seele. Er vermisste den Fortgang der Lehre; die Fackel, die von Hand zu Hand gehen sollte, war in müßigen Fingern erloschen. So stieg Nachman aus der Trauer der Wille auf, die Überlieferung zu erneuern und aus ihr „ein Ding zu machen, das ewigen Bestand hat“. Was die Kabbala nie gewesen war, sollte werden: die Lehre sollte von Mund zu Ohr gehen und wieder von Mund zu Ohr, sich stetig aus dem Reich der noch ungeborenen Worte erweiternd, getragen von einer unaufhörlich sich ergänzenden Schar der Boten, in jedem Geschlechte die Geister erweckend, die Welt verjüngend, „die Wildnis der Herzen in eine Wohnstätte Gottes wandelnd“. Aber er erkannte, dass er zu solchem Lehren die Kraft nicht aus den Büchern, sondern nur aus wirklichem Leben mit den Menschen und in ihnen schöpfen konnte. So näherte er sich dem Volke, nahm all sein Leid und seine Sehnsucht in sich auf, mochte ganz mit ihm zusammenwachsen. „Im Anfange,“ erzählte er später, „begehrte ich von Gott, dass ich den Schmerz und die Nöte Israels leiden möge. Denn zuzeiten kam einer zu mir und sagte mir seinen Schmerz, und ich litt den Schmerz nicht. Und ich betete, dass ich den Schmerz Israels leide. Jetzt aber, wenn mir einer seinen Schmerz sagt, fühle ich seinen Schmerz mehr als er. Denn er kann andere Gedanken denken und den Schmerz vergessen, ich aber nicht.“ So lebte er mit dem Volke, wie der Baalschem und seine Jünger es getan hatten, und fand in ihm seine Weihe.

Aber bevor er viele zu lehren begann, wollte er den Segen des heiligen Landes empfangen, des Schicksalslandes, das das Herz der Welt und der Gesang der Erde ist. Er wollte die Gräber Simons ben Jochai und Isaak Lurjas schauen und die Stimmen hören, die über der Stätte der Propheten schweben. Der Baalschem hatte nicht nach Palästina kommen können; Zeichen und Erscheinungen hatten ihn, wie die Legende erzählt, knapp vor dem Ziele umkehren heißen. Rabbi Nachman kam schon die Abreise schwer an; er war arm und wusste sich keine Hilfe, als seinen Hausstand aufzugeben, Frau und Kinder in Dienst oder in barmherzige Pflege zu Fremden zu tim und alles Gerät seiner Wohnung zu verkaufen, um die Kosten der Fahrt aufzubringen; doch erleichterten ihm die Frommen der Gegend, die von seinem Entschlüsse hörten, die Ausführung, indem sie eine Geldsumme zusammenschossen und ihm übergaben. Die Seinen baten ihn, von der Reise abzulassen; aber er sagte immer nur: „Mein größerer Teil ist schon dort.“ So trat er mit einem der Frommen, der ihn zu bedienen sich erbötig machte, 1798 die Fahrt an. Einer seiner Schüler hat sie später in naiver und rührender Weise beschrieben. Wie der Rabbi keinem der Mitreisenden seinen Namen sagen will, wie er in Stambul, um sich an der Schwelle des heiligen Landes zu demütigen, barfuß, ohne Gurt und Oberkleid auf der Straße umhergeht, wie er des „Franzosenkrieges“ (des ägyptischen Feldzuges) wegen lange in Stambul zurückgehalten wird, wie dann auf dem Meere ein Sturm sein Schiff überfällt, wie die Araber ihn für einen französischen Spion halten und nicht ans Land lassen wollen, wie er endlich doch den Boden Palästinas betritt und vor großer Freude „seine Seele von sich werfen“ will, wie dann aber in der Höhle des Propheten Elijah eine große Schwermut ihn überkommt, all dies wird uns in einem abenteuerlich farbigen, glaubensvoll innigen Tone erzählt. Von dieser Reise an datierte Nachman sein eigentliches Leben. „Alles, was ich vor Erez Israel (dem Lande Israel) wusste, ist gar nichts,“ pflegte er zu sagen und verbot, irgend eine seiner früheren Lehren niedergeschrieben zu erhalten. Palästina wurde für ihn eine Vision, die ihn nicht verließ; „mein Ort,“ sagte er, „ist nur Erez Israel, und wohin ich auch fahre, ich fahre nach Erez Israel.“ Und noch in späten Tagen der Krankheit und Müdigkeit versicherte er: „Ich lebe nur noch davon, dass ich in Erez Israel war.“

Bald nach seiner Rückkehr ließ er sich in Bratzlaw nieder. Aber schon bevor er hinkam, hatten einige Zaddikim, die ihn seiner Anschauungen wegen hassten, einen heftigen Kampf gegen ihn entfacht, der bis an sein Lebensende dauerte und die wildesten Feindseligkeiten erzeugte; auch nach seinem Tode bekriegten die Gemeinden der anderen die seine und wollten von keinem Frieden wissen. Er selbst wunderte sich über den Streit nicht. „Wie sollen sie nicht wider uns streiten?“ sagte er oft. „Wir sind gar nicht von der Welt des Jetzt, und deshalb kann uns die Welt nicht ertragen.“ Es fiel ihm nicht ein, die Feindschaft zu erwidern. „Die ganze Welt ist voll des Streites, jedes Land und jede Stadt und jedes Haus. Aber wer in sein Herz aufnimmt die Wirklichkeit, dass der Mensch an jedem Tage stirbt, denn er muss jeden Tag ein Stück von sich seinem Tode abgeben, wie soll der noch seine Tage mit Streit verbringen können?“ Er wurde nicht müde, in seinen Widersachern Gutes zu finden und sie zu rechtfertigen. „Bin ich es denn,“ fragt er, „den sie hassen? Sie haben sich einen Menschen ausgeschnitzt und streiten wider ihn.“ Und er wiederholte das Gleichnis des Baalschem: Einmal standen Spielleute da und spielten, und eine große Schar bewegte sich im Reigen nach der Stimme der Musik. Da kam ein Tauber heran, der nichts von Tanz und Klängen wusste, und verwunderte sich und dachte in seinem Herzen: „Wie närrisch sind doch diese Menschen: die einen schlagen mit ihren Fingern an allerlei Geräte und die andern drehen sich hin und her.“ So rechtfertigte Rabbi Nachman seine Feinde. Ja, er sah ihren Zorn und ihr Wüten als einen Segen an: „Alle Worte des Lästerns und aller Grimm der Feindschaft wider den Echten und Schweigsamen sind wie Steine, die gegen ihn geworfen werden, und er baut aus ihnen sein Haus.“

In Bratzlaw begann er viele zu lehren und viele versammelten sich um ihn. Das Lehren war für ihn ein Mysterium und sein eigenes Tun voll des Geheimnisses. Die Mitteilung war ihm nicht ein gewöhnlicher Vorgang, über den man nicht nachzusinnen braucht, weil er einem so sehr vertraut und geläufig ist, sondern seltsam und wunderbar wie etwas Neuerschaffenes. Man fühlt sein Staunen über den Weg des Wortes, wenn er sagt: „Das Wort bewegt eine Luft und diese die nächste, bis es zum Menschen gelangt, der empfängt das Wort des Genossen und empfängt seine Seele darin und wird darin erweckt.“ Das Wort, das nur einen Sinneseindruck rasch und unzulänglich hersagt, verschmäht er, und die Frommen, „die sogleich kundgeben, was sie sehen, und können es nicht festhalten“, gelten ihm weniger als jene, „deren Wurzel in der Weite ist und die bei sich fassen können, was sie sehen“. Aber das Wort, das aus dem Seelengrunde aufsteigt als die organische Ausformung eines reichen und tiefen Erlebens, ist ihm ein hohes Ding, in seiner wirkenden Lebendigkeit nicht mehr das Werk der Seele, sondern die Seele selbst. Er sagt kein Wort der Belehrung, das nicht durch vieles Leiden gegangen ist; jedes ist „in Tränen gewaschen“. Das Wort bildet sich spät in ihm; die Lehre ist bei ihm zuerst Erlebnis und wird dann erst Gedanke, das ist Wort; „ich habe in mir,“ sagte er, „Lehren ohne Kleider, und es ist mir gar schwer, bis sie sich einkleiden.“ Immer ist in ihm eine Bangigkeit des Wortes, die ihm die Kehle zusammenpresst, und bevor er das erste Wort einer Lehre spricht, scheint es ihm, als müsse seine Seele ausgehen. Erst das Wirken seiner Worte beruhigt ihn. Er betrachtet es und verwundert sich darüber: „Zuweilen gehen meine Worte wie ein Schweigen in den Hörenden ein und ruhen in ihm und wirken spät, wie langsame Arzenei; zuweilen wirken meine Worte erst gar nicht in dem Menschen, dem ich sie sage, aber wenn er sie dann zu einem anderen spricht, kehren sie zu ihm zurück und gehen in sein Herz ein in große Tiefe und tun ihr Werk in Vollkommenheit“. Dieses zweite Grundverhältnis, das Empfangen von dem eigenen Worte, das namentlich für den Juden und seine motorische Anlage charakteristisch ist, scheint Rabbi Nachman auch an sich selbst erlebt zu haben ; er stellt es einmal im Bilde des Lichtreflexes dar: „Wenn einer zu seinem Gefährten redet, entsteht ein einfaches Licht und ein wiederkehrendes Licht. Mitunter aber geschieht es, dass dieses ohne jenes wird, denn manchmal empfängt sein Gefährte nicht von ihm, er aber empfängt Erweckung von seinem Gefährten, wenn durch den Schlag der Worte, die aus seinem Munde gingen, das Licht zu ihm zurückkehrt und er erweckt wird.“ Das Entscheidende jedoch ist für Nachman, seiner Auffassung des Wortes gemäß, nicht die Wirkung auf den Sprechenden, sondern die auf den Hörenden. Diese Wirkung gipfelt darin, dass das Verhältnis sich wandelt und der Hörende zum Sprechenden wird, ja sogar so, dass er das Letzte und Absolute ausspricht: die Seele des Schülers soll so in ihren Tiefen erweckt und berufen werden, dass aus ihr und nicht aus der des Meisters das Wort geboren wird, das den obersten Sinn der Lehre kündet und so das Gespräch in sich erfüllt. „Wenn ich mit einem zu reden beginne, will ich von ihm die höchsten Worte hören.“ So ist die Lehrweise des Rabbi Nachman ein eigentümliches Gegenstück zur sokratischen Maieutik.

Er war fünf Jahre in Bratzlaw, als er der Schwindsucht verfiel, wohl unter dem Einfluss der Kämpfe und Verfolgungen, von denen er in der Seele unberührt blieb, denen er aber im Körper nicht standhalten konnte. Es wurde ihm bald offenbar, dass er sterben müsse, aber sein Tod war nie ein Ding der Angst und überhaupt kein erhebliches Ereignis für ihn gewesen. „Wer das wahre Wissen erlangt, das Gottwissen, dem ist keine Scheidung zwischen Leben und Tod, denn er hangt an Gott und umfasst ihn und lebt das ewige Leben wie Gott allein.“ Er empfand den Tod vielmehr als ein Aufsteigen zu einem neuen Stadium der großen Wanderung, zu einer vollkommeneren Form des Gesamtlebens, und weil er glaubte, in diesem Menschenkörper zu keiner höheren Stufe der Vollendung mehr kommen zu können, als die, die er erreicht hatte, sehnte er sich nach dem Sterben und nach der dunkeln Schwelle. „Ich möchte schon gern das Hemdlein ausziehen,“ sagte er zu seinen Schülern in dem letzten Jahre, „denn ich kann es nicht ertragen, auf einer Stufe stehen zu bleiben.“ Als er nun erkannte, dass der Tod ihm nahe kam, wollte er nicht mehr in Bratzlaw bleiben, wo er gelehrt und gewirkt hatte, sondern beschloß nach Uman zu übersiedeln, um dort zu sterben und dort begraben zu werden. In Uman waren wenige Jahre vor seiner Geburt, 1768, die Banden der Hajdamaken eingedrungen, denen die von den Juden und den Polen gemeinsam verteidigte Festung durch Hinterlist und Verrat zugefallen war, hatten die ganze Judenschaft hingemordet und die Leichen in Haufen über die Stadtmauer geworfen. Es war Rabbi Nachmans Glaube, eine Folge seiner von Lurja übernommenen und weiter ausgebildeten Seelenwanderungslehre, dass von den vielen Tausenden, die zu Uman vor ihrer Zeit erschlagen worden waren, eine große Schar von Seelen an den Ort ihres Todes gebunden sei und nicht emporsteigen könne, bis eine Seele zu ihnen käme, der die Macht gegeben sei, sie zu heben; er fühlte in sich die Berufung, die Harrenden zu erlösen, und wollte daher an ihrer Stätte sterben und sein Grab neben dem ihren haben, dass über den Gräbern das Werk sich vollziehe. Als er nach Uman kam, wohnte er in einem Hause, dessen Fenster auf den Friedhof, „das Haus des Lebens“, wie die Juden ihn nennen, gingen; da stand er oft im Fenster und sah voll Freude auf den Gräbergarten nieder. Manchmal befiel ihn eine Schwermut, aber nicht vor dem Sterben, sondern ob der Arbeit seines Lebens, die die Frucht nicht trug, die er geträumt hatte. Er dachte, ob er nicht besser daran getan hätte, die Welt von sich zu entfernen und abzuwerfen und sich einen Ort zu erwählen, um da allein zu sitzen, dass das Joch der Welt nicht auf ihm sei. Wenn er einst nicht begonnen hätte mit dem Führen von Menschen, meinte er da, hätte er vielleicht seine Vollendung erreicht und seine wahre Tat getan. Das Lehren und Erziehen, das er so verherrlicht hatte, schien ihm in solchen Augenblicken wie ein Unrecht, fast wie eine Sünde. Denn das Wesen des Dienstes in jedem Dinge sei doch, dass der Mensch seiner Wahl gelassen werde, dass das Ding auf seiner Einsicht bleibe und kein Gebot ihm gegeben sei und ihm nicht befohlen werde, so zu tun, sondern dass er tue nach seiner Wahl. Auch schien es ihm da, dass er wenig gewirkt hätte, und er empfand, wie schwer es sei, einen Menschen frei zu machen. Es sei schwerer, einem Gerechten, solange er noch im Körper ist, beim Dienste zu helfen und ihn zu erheben, als tausend Tausenden von Bösen, die schon im Geiste sind, zu helfen und sie zu erheben, das ist ihre Seelen zu erlösen; denn bei einem Herrn der Wahl sei es gar schwer, etwas zu erwirken. In den letzten Tagen aber fiel alle Sorge und Bekümmerung von ihm ab. Er bereitete sich und lebte schon im Absoluten. „Siehe,“ sagte er einmal, „uns entgegen kommt ein gar großer und erhabener Berg. Aber ich weiß nicht: gehen wir zum Berge, oder geht der Berg zu uns?“ So starb er im Frieden. Ein Schüler schreibt: „Das Angesicht des Toten war wie das Angesicht des Lebenden, da er in seiner Stube umherging und dachte.“

Rabbi Nachman hatte sein Werk nicht gewirkt. Er war der Zaddik gewesen, den er meinte: „die Seele des Volkes“. Aber das Volk war nicht sein geworden. Er hatte den Niedergang der Lehre nicht aufhalten können. Sie war die Blüte der Exilseele; sie verdarb aber auch am Exil. Die Juden waren nicht stark und nicht rein genug, sie zu bewahren. Es ist uns nicht gegeben zu wissen, ob ihr eine Auferstehung gewährt ist. Aber das innere Schicksal des Judentums scheint mir daran zu hangen, ob — gleichviel, in dieser Gestalt oder einer anderen — sein Pathos wieder zur Tat wird.

Von einer tiefen Tragik ist die Zeit der beginnenden Entartung des Chassidismus getragen. Da stehen Männer auf, die den Verfall kommen sehen und ihn aufhalten wollen, aber sie vermögen es nicht. Von denen, die abseits vom Zaddikglauben den reinen Gedanken der Lehre wiederherzustellen versuchen, sei der große Denker Schneor Salman genannt, der die pantheistischen Elemente der chassidischen Idee zu einem System von monumentaler Kraft und Einheit ausgestaltete. Aber es konnte nicht so volkstümlich werden, dass es der Zersetzung in Wahrheit entgegengewirkt hätte. Neben ihm und den ihm Nacheifernden jedoch gab es auch solche, die die Verkehrtheiten des Zaddiktums wohl erkannten, aber es nicht vernichten sondern heilen wollten, indem sie an Stelle des leeren und verlogenen Wundertuers den geweihten und in der Hingabe lebenden Mittler forderten. Diese zerbrachen an der Kleinheit der Menschen. Wie die Propheten Israels, so waren auch diese seine späten Söhne keine Reformer, sondern Revolutionäre; sie forderten nicht das Bessere, sondern das Unbedingte; sie wollten nicht erziehen, sondern erlösen. Unter ihnen der Größte, der Reinste, der Tragischste ist Rabbi Nachman ben Ssimcha, der nach dem Hauptorte seines Wirkens Rabbi Nachman von Bratzlaw genannt wird. Er sann darauf, „der Krone den alten Glanz wiederzugeben“. Der Zorn wider die Tempelschänder brannte in ihm: „Dem bösen Geiste,“ pflegte er zu sagen, „kommt es schwer an, sich mit der ganzen Welt zu mühen, um sie vom wahren Wege abzuleiten; darum setzt er einen Zaddik dahin und einen Zaddik dorthin.“ Er wollte nicht „ein Führer sein wie die Führer, zu denen die Frommen fahren und wissen nicht, warum sie fahren“. Er hatte einen großen Traum vom Zaddik, der „die Seele des Volkes“ ist. Diesem Traum opferte er alles Glück und alle Hoffnung seines persönlichen Lebens hin. In ihn legte er all sein Ringen und alle seine Gewalten. Um seiner willen verlor er seine liebsten Menschen. Durch ihn war er arm und von Feinden umgeben bis an sein Ende. Aus ihm fand er, jung und vor dem Vollbringen, seinen Tod. Und weil er so ganz in seinem Traume lebte, verschmähte er es, seine Lehre niederzuschreiben, also dass wir, wie von dem ersten Meister des Chassidismus, so von dem letzten keine wahrhafte und unmittelbare Botschaft besitzen und uns nur aus den fragmentarischen und offenbar entstellenden Berichten seiner Schüler, die mit geringem Verständnis seine Reden, Gespräche und Erzählungen aufzeichneten und sein Leben schilderten, nach mancherlei Ausscheidung, Vergleichung und Ergänzung ein recht unvollständiges Bild seiner Wirklichkeit zu machen vermögen.

Rabbi Nachman war ein Urenkel des Baalschem und wurde in der Stadt des Baalschem, Miedzyborz, geboren. Seine Kindheit wird als ein angespanntes Suchen und Streiten geschildert. Er achtete des Gebotes nicht, in Freude zu dienen, quälte sich ab, fastete und mied die Ruhe, um der Gesichte teilhaftig zu werden. Die Tradition des ekstatischen Lebens, die in seinem Hause mächtig war, beherrschte den Knaben, und er konnte den langsamen, schweren, von Tag und Nacht gegliederten, von den Geschäften der Stunde bestimmten Gang des Daseins nicht ertragen. Auch der Gottesdienst der Gemeinde brachte ihm keine Offenbarung. Durch das wohl von der alten Starrheit gelöste, aber in freierer Form weiterbestehende hebräische Ritual der Chassidim fühlte er sich wie gefesselt im Angesichte Gottes. So lief er in den Nächten an irgend einen menschenleeren Ort und redete zu Gott in der Volkssprache, in jenem zärtlich derben, schwermütigen und bitteren Idiom, das der Europäer Jargon nennt. Aber Gott antwortete ihm nicht. Da schien es ihm, „man achte seiner nicht, ja man entferne ihn vom Dienste, man wolle ihn ganz und gar nicht“, und der Sturm der Verzweiflung kam über ihn und schüttelte ihn, bis an der tiefsten Verzweiflung die Ekstase sich entzündete und der Knabe die ersten Schauer der Verzückung empfand. Er selbst erzählte einmal in späten Jahren von einem solchen Erlebnis. Er hatte den Sabbat in großer Weihe empfangen wollen, war nach Mitternacht in das Tauchbad gegangen und hatte sich in Bereitschaft der Seele zur Heiligung in das Wasser getaucht. Dann war er nach Hause gekehrt und hatte die Sabbatkleider angetan. So ging er nun in das Bethaus und wandelte in dem einsamen, dunkeln Räume hin und her, alle Kräfte gespannt im Willen, die obere Seele, die am Sabbat in den Menschen hinabsteigt, zu empfangen. Und er band alle Sinne in einen und ballte alle Wucht seines Mutes zusammen, um etwas zu schauen, denn nun musste ihm die Offenbarung werden. Aber er sah nichts. Er wollte vergehen um zu schauen, aber er sah nichts. Indessen kamen die ersten Beter in das Haus und begaben sich an ihre Plätze und begannen das Hohelied zu sprechen, ohne den Knaben zu bemerken. Da kroch er an einen Betständer und legte sich unter den Ständer hin und lehnte den Kopf an dessen Fuß, und die Tränen kamen ihm. So weinte er ganz leise, ohne innezuhalten und ohne aufzuschauen. Stunden und Stunden, bis seine Augen geschwollen waren von dem vielen Weinen und der Abend anbrach. Da öffnete er die Augen, die das Weinen geschlossen hatte, und die Kerzenflammen des Bethauses schlugen ihm entgegen wie ein großes Licht, und seine Seele wurde ruhig an dem Lichte. So litt er oft um Gott und wollte nicht ablassen. Aber vor den Leuten hielt er sein Leben und seinen Willen geheim; er stellte allerlei Listen an, um sein Fasten zu verbergen, und wenn er auf die Straße ging, trieb er alle Art von Kindereien, Scherze und Streiche, wie jener giullare di Dio, der große Franziskanerdichter Jacopone da Todi, bis es keinem Menschen in den Sinn kam, dass es den Knaben nach Gottes Dienste verlangte. Aber das Joch des Dienstes war ihm nicht immer leicht: er hatte ein fröhliches, starkes Gemüt und einen frischen Sinn für die Schönheit der Welt. Erst später gelang es ihm, gerade darauf die Weihe zu stellen und in Freude zu dienen. Damals aber schien ihm die Welt noch ein Außen, das ihn hinderte, zu Gott zu kommen. Um im Kampfe zu bestehen, dachte er an jedem Morgen, nur dieser eine Tag sei ihm noch gegeben; und in der Nacht lief er auf das Grab des Urgroßvaters, dass er ihm beistehe. So flössen die Jahre dieser Kindheit dahin.

Mit vierzehn Jahren wurde er dem Brauche der damaligen Judenheit gemäß verheiratet und ließ sich in dem Dorfe nieder, wo sein Schwiegervater wohnte. Hier kam er zum ersten Male der Natur nahe, und sie griff ihm ans innere Herz. Den Juden, der nach einer in der Enge der Stadt verlebten Kindheit in Jünglingsjahren in das freie Land hinauskommt, erfasst eine namenlose, dem Nichtjuden unbekannte Gewalt. Ihm hat eine tausend Jahre lange Vererbung der Naturfremdheit die Seele in Banden gehalten. Und nun ihn, wie in einem zauberhaften Reiche, statt des graugelben Tones der Gasse Waldgrün und Waldblüte umgibt, stürzen auf einmal die Mauern seines Geistesghettos nieder, die die Macht des Vegetativen berührt hat. Selten hat sich dieses Erleben in so eindringlichem Einflüsse kundgegeben, wie bei Nachman. Der Hang zur Askese weicht von ihm, der innere Streit endet, er braucht sich um die Offenbarung nicht mehr zu mühen, leicht und froh findet er seinen Gott in allen Dingen. Das Boot, auf dem er, des Ruderns unkundig aber vertrauensvoll, auf den Fluss hinausfährt, führt ihn zu Gott, dessen Stimme er im Schilfe hört; und das Pferd, das ihn, ihm zu seinem Staunen gehorchend, in den Wald trägt, bringt ihn Gott näher, der von allen Bäumen ihn anblickt und mit dem jedes Kraut auf du und du ist. In allen Berghängen und in allen versteckten kleinen Tälern der Gegend ist er heimisch, und jedes ist ihm eine andere Art, zu Gott zu kommen. Damals bildete sich in ihm die Lehre von dem Dienste in der Natur aus, die er später immer wieder und in immer neuem Preise seinen Schülern verkündete. „Wenn der Mensch gewürdigt wird,“ redete er zu ihnen, „die Gesänge der Kräuter zu vernehmen, wie jedes Kraut sein Lied zu Gott spricht ohne alles fremde Wollen und Denken, wie schön und süß ist es, ihr Singen zu hören. Und daher ist es gar gut, in ihrer Mitte Gott zu dienen in einsamem Wandeln über das Feld hin zwischen den Gewächsen der Erde und seine Rede auszuschütten vor Gott in Wahrhaftigkeit. Alle Rede des Feldes geht dann in deine ein und steigert ihre Kraft. Du trinkst mit jedem Atemzuge die Lüfte des Paradieses, und kehrst du heim, ist die Welt erneuert in deinen Augen.“ Die Liebe zu allem Lebendigen und Wachsenden war innig stark in ihm. Als er einmal, in der letzten Zeit seines Lebens, in einem Hause schlief, das aus jungen Bäumen gebaut war, träumte es ihm, er liege inmitten von Toten. Am Morgen klagte er es dem Besitzer und klagte ihn an. „Denn wenn man einen Baum abhaut vor seiner Zeit, ist es, als ob man eine Seele gemordet hätte.“

Von dem Dorfe kam er in ein Städtchen, wo er den einen und den anderen in der chassidischen Lehre zu unterweisen und unter den Frommen bekannt zu werden begann. Die Versuchung, wie die Zaddikim der .Zeit zu sein und in Ruhm, Gewinn und Eitelkeit zu leben, trat an ihn heran, aber er widerstand ihr. Der Niedergang des Chassidismus bedrückte seine Seele. Er vermisste den Fortgang der Lehre; die Fackel, die von Hand zu Hand gehen sollte, war in müßigen Fingern erloschen. So stieg Nachman aus der Trauer der Wille auf, die Überlieferung zu erneuern und aus ihr „ein Ding zu machen, das ewigen Bestand hat“. Was die Kabbala nie gewesen war, sollte werden: die Lehre sollte von Mund zu Ohr gehen und wieder von Mund zu Ohr, sich stetig aus dem Reich der noch ungeborenen Worte erweiternd, getragen von einer unaufhörlich sich ergänzenden Schar der Boten, in jedem Geschlechte die Geister erweckend, die Welt verjüngend, „die Wildnis der Herzen in eine Wohnstätte Gottes wandelnd“. Aber er erkannte, dass er zu solchem Lehren die Kraft nicht aus den Büchern, sondern nur aus wirklichem Leben mit den Menschen und in ihnen schöpfen konnte. So näherte er sich dem Volke, nahm all sein Leid und seine Sehnsucht in sich auf, mochte ganz mit ihm zusammenwachsen. „Im Anfange,“ erzählte er später, „begehrte ich von Gott, dass ich den Schmerz und die Nöte Israels leiden möge. Denn zuzeiten kam einer zu mir und sagte mir seinen Schmerz, und ich litt den Schmerz nicht. Und ich betete, dass ich den Schmerz Israels leide. Jetzt aber, wenn mir einer seinen Schmerz sagt, fühle ich seinen Schmerz mehr als er. Denn er kann andere Gedanken denken und den Schmerz vergessen, ich aber nicht.“ So lebte er mit dem Volke, wie der Baalschem und seine Jünger es getan hatten, und fand in ihm seine Weihe.

Aber bevor er viele zu lehren begann, wollte er den Segen des heiligen Landes empfangen, des Schicksalslandes, das das Herz der Welt und der Gesang der Erde ist. Er wollte die Gräber Simons ben Jochai und Isaak Lurjas schauen und die Stimmen hören, die über der Stätte der Propheten schweben. Der Baalschem hatte nicht nach Palästina kommen können; Zeichen und Erscheinungen hatten ihn, wie die Legende erzählt, knapp vor dem Ziele umkehren heißen. Rabbi Nachman kam schon die Abreise schwer an; er war arm und wusste sich keine Hilfe, als seinen Hausstand aufzugeben, Frau und Kinder in Dienst oder in barmherzige Pflege zu Fremden zu tim und alles Gerät seiner Wohnung zu verkaufen, um die Kosten der Fahrt aufzubringen; doch erleichterten ihm die Frommen der Gegend, die von seinem Entschlüsse hörten, die Ausführung, indem sie eine Geldsumme zusammenschossen und ihm übergaben. Die Seinen baten ihn, von der Reise abzulassen; aber er sagte immer nur: „Mein größerer Teil ist schon dort.“ So trat er mit einem der Frommen, der ihn zu bedienen sich erbötig machte, 1798 die Fahrt an. Einer seiner Schüler hat sie später in naiver und rührender Weise beschrieben. Wie der Rabbi keinem der Mitreisenden seinen Namen sagen will, wie er in Stambul, um sich an der Schwelle des heiligen Landes zu demütigen, barfuß, ohne Gurt und Oberkleid auf der Straße umhergeht, wie er des „Franzosenkrieges“ (des ägyptischen Feldzuges) wegen lange in Stambul zurückgehalten wird, wie dann auf dem Meere ein Sturm sein Schiff überfällt, wie die Araber ihn für einen französischen Spion halten und nicht ans Land lassen wollen, wie er endlich doch den Boden Palästinas betritt und vor großer Freude „seine Seele von sich werfen“ will, wie dann aber in der Höhle des Propheten Elijah eine große Schwermut ihn überkommt, all dies wird uns in einem abenteuerlich farbigen, glaubensvoll innigen Tone erzählt. Von dieser Reise an datierte Nachman sein eigentliches Leben. „Alles, was ich vor Erez Israel (dem Lande Israel) wusste, ist gar nichts,“ pflegte er zu sagen und verbot, irgend eine seiner früheren Lehren niedergeschrieben zu erhalten. Palästina wurde für ihn eine Vision, die ihn nicht verließ; „mein Ort,“ sagte er, „ist nur Erez Israel, und wohin ich auch fahre, ich fahre nach Erez Israel.“ Und noch in späten Tagen der Krankheit und Müdigkeit versicherte er: „Ich lebe nur noch davon, dass ich in Erez Israel war.“

Bald nach seiner Rückkehr ließ er sich in Bratzlaw nieder. Aber schon bevor er hinkam, hatten einige Zaddikim, die ihn seiner Anschauungen wegen hassten, einen heftigen Kampf gegen ihn entfacht, der bis an sein Lebensende dauerte und die wildesten Feindseligkeiten erzeugte; auch nach seinem Tode bekriegten die Gemeinden der anderen die seine und wollten von keinem Frieden wissen. Er selbst wunderte sich über den Streit nicht. „Wie sollen sie nicht wider uns streiten?“ sagte er oft. „Wir sind gar nicht von der Welt des Jetzt, und deshalb kann uns die Welt nicht ertragen.“ Es fiel ihm nicht ein, die Feindschaft zu erwidern. „Die ganze Welt ist voll des Streites, jedes Land und jede Stadt und jedes Haus. Aber wer in sein Herz aufnimmt die Wirklichkeit, dass der Mensch an jedem Tage stirbt, denn er muss jeden Tag ein Stück von sich seinem Tode abgeben, wie soll der noch seine Tage mit Streit verbringen können?“ Er wurde nicht müde, in seinen Widersachern Gutes zu finden und sie zu rechtfertigen. „Bin ich es denn,“ fragt er, „den sie hassen? Sie haben sich einen Menschen ausgeschnitzt und streiten wider ihn.“ Und er wiederholte das Gleichnis des Baalschem: Einmal standen Spielleute da und spielten, und eine große Schar bewegte sich im Reigen nach der Stimme der Musik. Da kam ein Tauber heran, der nichts von Tanz und Klängen wusste, und verwunderte sich und dachte in seinem Herzen: „Wie närrisch sind doch diese Menschen: die einen schlagen mit ihren Fingern an allerlei Geräte und die andern drehen sich hin und her.“ So rechtfertigte Rabbi Nachman seine Feinde. Ja, er sah ihren Zorn und ihr Wüten als einen Segen an: „Alle Worte des Lästerns und aller Grimm der Feindschaft wider den Echten und Schweigsamen sind wie Steine, die gegen ihn geworfen werden, und er baut aus ihnen sein Haus.“

In Bratzlaw begann er viele zu lehren und viele versammelten sich um ihn. Das Lehren war für ihn ein Mysterium und sein eigenes Tun voll des Geheimnisses. Die Mitteilung war ihm nicht ein gewöhnlicher Vorgang, über den man nicht nachzusinnen braucht, weil er einem so sehr vertraut und geläufig ist, sondern seltsam und wunderbar wie etwas Neuerschaffenes. Man fühlt sein Staunen über den Weg des Wortes, wenn er sagt: „Das Wort bewegt eine Luft und diese die nächste, bis es zum Menschen gelangt, der empfängt das Wort des Genossen und empfängt seine Seele darin und wird darin erweckt.“ Das Wort, das nur einen Sinneseindruck rasch und unzulänglich hersagt, verschmäht er, und die Frommen, „die sogleich kundgeben, was sie sehen, und können es nicht festhalten“, gelten ihm weniger als jene, „deren Wurzel in der Weite ist und die bei sich fassen können, was sie sehen“. Aber das Wort, das aus dem Seelengrunde aufsteigt als die organische Ausformung eines reichen und tiefen Erlebens, ist ihm ein hohes Ding, in seiner wirkenden Lebendigkeit nicht mehr das Werk der Seele, sondern die Seele selbst. Er sagt kein Wort der Belehrung, das nicht durch vieles Leiden gegangen ist; jedes ist „in Tränen gewaschen“. Das Wort bildet sich spät in ihm; die Lehre ist bei ihm zuerst Erlebnis und wird dann erst Gedanke, das ist Wort; „ich habe in mir,“ sagte er, „Lehren ohne Kleider, und es ist mir gar schwer, bis sie sich einkleiden.“ Immer ist in ihm eine Bangigkeit des Wortes, die ihm die Kehle zusammenpresst, und bevor er das erste Wort einer Lehre spricht, scheint es ihm, als müsse seine Seele ausgehen. Erst das Wirken seiner Worte beruhigt ihn. Er betrachtet es und verwundert sich darüber: „Zuweilen gehen meine Worte wie ein Schweigen in den Hörenden ein und ruhen in ihm und wirken spät, wie langsame Arzenei; zuweilen wirken meine Worte erst gar nicht in dem Menschen, dem ich sie sage, aber wenn er sie dann zu einem anderen spricht, kehren sie zu ihm zurück und gehen in sein Herz ein in große Tiefe und tun ihr Werk in Vollkommenheit“. Dieses zweite Grundverhältnis, das Empfangen von dem eigenen Worte, das namentlich für den Juden und seine motorische Anlage charakteristisch ist, scheint Rabbi Nachman auch an sich selbst erlebt zu haben ; er stellt es einmal im Bilde des Lichtreflexes dar: „Wenn einer zu seinem Gefährten redet, entsteht ein einfaches Licht und ein wiederkehrendes Licht. Mitunter aber geschieht es, dass dieses ohne jenes wird, denn manchmal empfängt sein Gefährte nicht von ihm, er aber empfängt Erweckung von seinem Gefährten, wenn durch den Schlag der Worte, die aus seinem Munde gingen, das Licht zu ihm zurückkehrt und er erweckt wird.“ Das Entscheidende jedoch ist für Nachman, seiner Auffassung des Wortes gemäß, nicht die Wirkung auf den Sprechenden, sondern die auf den Hörenden. Diese Wirkung gipfelt darin, dass das Verhältnis sich wandelt und der Hörende zum Sprechenden wird, ja sogar so, dass er das Letzte und Absolute ausspricht: die Seele des Schülers soll so in ihren Tiefen erweckt und berufen werden, dass aus ihr und nicht aus der des Meisters das Wort geboren wird, das den obersten Sinn der Lehre kündet und so das Gespräch in sich erfüllt. „Wenn ich mit einem zu reden beginne, will ich von ihm die höchsten Worte hören.“ So ist die Lehrweise des Rabbi Nachman ein eigentümliches Gegenstück zur sokratischen Maieutik.

Er war fünf Jahre in Bratzlaw, als er der Schwindsucht verfiel, wohl unter dem Einfluss der Kämpfe und Verfolgungen, von denen er in der Seele unberührt blieb, denen er aber im Körper nicht standhalten konnte. Es wurde ihm bald offenbar, dass er sterben müsse, aber sein Tod war nie ein Ding der Angst und überhaupt kein erhebliches Ereignis für ihn gewesen. „Wer das wahre Wissen erlangt, das Gottwissen, dem ist keine Scheidung zwischen Leben und Tod, denn er hangt an Gott und umfasst ihn und lebt das ewige Leben wie Gott allein.“ Er empfand den Tod vielmehr als ein Aufsteigen zu einem neuen Stadium der großen Wanderung, zu einer vollkommeneren Form des Gesamtlebens, und weil er glaubte, in diesem Menschenkörper zu keiner höheren Stufe der Vollendung mehr kommen zu können, als die, die er erreicht hatte, sehnte er sich nach dem Sterben und nach der dunkeln Schwelle. „Ich möchte schon gern das Hemdlein ausziehen,“ sagte er zu seinen Schülern in dem letzten Jahre, „denn ich kann es nicht ertragen, auf einer Stufe stehen zu bleiben.“ Als er nun erkannte, dass der Tod ihm nahe kam, wollte er nicht mehr in Bratzlaw bleiben, wo er gelehrt und gewirkt hatte, sondern beschloß nach Uman zu übersiedeln, um dort zu sterben und dort begraben zu werden. In Uman waren wenige Jahre vor seiner Geburt, 1768, die Banden der Hajdamaken eingedrungen, denen die von den Juden und den Polen gemeinsam verteidigte Festung durch Hinterlist und Verrat zugefallen war, hatten die ganze Judenschaft hingemordet und die Leichen in Haufen über die Stadtmauer geworfen. Es war Rabbi Nachmans Glaube, eine Folge seiner von Lurja übernommenen und weiter ausgebildeten Seelenwanderungslehre, dass von den vielen Tausenden, die zu Uman vor ihrer Zeit erschlagen worden waren, eine große Schar von Seelen an den Ort ihres Todes gebunden sei und nicht emporsteigen könne, bis eine Seele zu ihnen käme, der die Macht gegeben sei, sie zu heben; er fühlte in sich die Berufung, die Harrenden zu erlösen, und wollte daher an ihrer Stätte sterben und sein Grab neben dem ihren haben, dass über den Gräbern das Werk sich vollziehe. Als er nach Uman kam, wohnte er in einem Hause, dessen Fenster auf den Friedhof, „das Haus des Lebens“, wie die Juden ihn nennen, gingen; da stand er oft im Fenster und sah voll Freude auf den Gräbergarten nieder. Manchmal befiel ihn eine Schwermut, aber nicht vor dem Sterben, sondern ob der Arbeit seines Lebens, die die Frucht nicht trug, die er geträumt hatte. Er dachte, ob er nicht besser daran getan hätte, die Welt von sich zu entfernen und abzuwerfen und sich einen Ort zu erwählen, um da allein zu sitzen, dass das Joch der Welt nicht auf ihm sei. Wenn er einst nicht begonnen hätte mit dem Führen von Menschen, meinte er da, hätte er vielleicht seine Vollendung erreicht und seine wahre Tat getan. Das Lehren und Erziehen, das er so verherrlicht hatte, schien ihm in solchen Augenblicken wie ein Unrecht, fast wie eine Sünde. Denn das Wesen des Dienstes in jedem Dinge sei doch, dass der Mensch seiner Wahl gelassen werde, dass das Ding auf seiner Einsicht bleibe und kein Gebot ihm gegeben sei und ihm nicht befohlen werde, so zu tun, sondern dass er tue nach seiner Wahl. Auch schien es ihm da, dass er wenig gewirkt hätte, und er empfand, wie schwer es sei, einen Menschen frei zu machen. Es sei schwerer, einem Gerechten, solange er noch im Körper ist, beim Dienste zu helfen und ihn zu erheben, als tausend Tausenden von Bösen, die schon im Geiste sind, zu helfen und sie zu erheben, das ist ihre Seelen zu erlösen; denn bei einem Herrn der Wahl sei es gar schwer, etwas zu erwirken. In den letzten Tagen aber fiel alle Sorge und Bekümmerung von ihm ab. Er bereitete sich und lebte schon im Absoluten. „Siehe,“ sagte er einmal, „uns entgegen kommt ein gar großer und erhabener Berg. Aber ich weiß nicht: gehen wir zum Berge, oder geht der Berg zu uns?“ So starb er im Frieden. Ein Schüler schreibt: „Das Angesicht des Toten war wie das Angesicht des Lebenden, da er in seiner Stube umherging und dachte.“

Rabbi Nachman hatte sein Werk nicht gewirkt. Er war der Zaddik gewesen, den er meinte: „die Seele des Volkes“. Aber das Volk war nicht sein geworden. Er hatte den Niedergang der Lehre nicht aufhalten können. Sie war die Blüte der Exilseele; sie verdarb aber auch am Exil. Die Juden waren nicht stark und nicht rein genug, sie zu bewahren. Es ist uns nicht gegeben zu wissen, ob ihr eine Auferstehung gewährt ist. Aber das innere Schicksal des Judentums scheint mir daran zu hangen, ob — gleichviel, in dieser Gestalt oder einer anderen — sein Pathos wieder zur Tat wird.