Der Begriff der Stadt und das Wesen der Städtebildung

Exemplar in der Bibliothek ansehen/leihen

*************************************************

Die Stadt ist ein Ort, dem Marktrecht verliehen ist. „Die Stadt ist eine Marktansiedelung“, sagen die Vertreter der Marktrechtstheorie.

Noch andere verlangen, dass mehrere Kriterien zusammentreffen, um den Begriff „Stadt“ zu konstituieren: ein Ort muss befestigt und er muss der Mittelpunkt des Burgwards sein 3); er muss befestigt, befriedet, im Besitze des usus negotiandi und eine Korporation des öffentlichen Rechtes sein 4).

Sehr nett definiert Johann Heinrich Gottlob von Justi in seiner „Staatswirtschaft“ (1758) Band I S. 477 die Stadt: „Eine Stadt ist ein Zusammenhang von Gesellschaften, Familien und einzelnen Personen, die in einem verwahrten Orte unter Aufsicht und Direktion eines Polizeycolleg, welches man einen Stadtrat nennt, oder andere zu Handhabung der Polizeyanstalten verordneten obrigkeitlichen Personen beieinander wohnen, um mit desto besserem Erfolge, Wirkung und Zusammenhange solche Gewerbe und Nahrungsarten zu treiben, die unmittelbar sowohl zu der Landes Notdurft und Bequemlichkeit, als zu der Verbindung des gesamten Nahrungsstandes im Lande erfordert werden“. Justi erläutert dann seine Definition wie folgt: „Verwahrt“ (durch Natur oder Kunst) muss eine Stadt dergestalt sein, dass der Zugang nur an einigen dazu ausdrücklich bestimmten Orten, welche man Tore oder Pforten nennt, geschehen kann; weil die zu dem Hauptmittel des Endzwecks der Städte erforderlichen Polizeyanstalten anderer Gestalt nicht stattfinden können.

1) K. Roth v. Schreckenstein, Das Patriziat in deutschen Städten (1856), 28.

2) Die deutschen Städte (1891) S. 23S.

3) Sch. Schwarz, Anfänge des Städtewesens in den Elb- und Saalegegenden (1896), S. 10.

4) W. Varges, Zur Entstehung der deutschen Städteverfassung in den Jahrbüchern für N.O. III F. 6, 164.

Dagegen sind für die neuere Zeit folgende Definitionen der „Stadt“ aufgestellt: Vom Internationalen Statistischen Kongress: „Städte sind Wohnplätze von mehr als 2.000 Einwohnern“, eine Begriffsbestimmung, der die amtliche Statistik in den meisten Kulturländern heute sich anschließt; von der preußischen Städteordnung von 1853: „alle bisher auf dem Provinziallandtage im Stande der Städte vertretenen Ortschaften“; von einem gelungenen Amerikaner: „eine Stadt ist ein Ort, der eine Universität besitzt“. Es soll auch Leute geben, die über Städte und was mit ihnen zusammenhängt, reden oder schreiben, ohne sich überhaupt der Mühe zu unterziehen, uns ihre Meinung darüber mitzuteilen, was sie unter einer „Stadt“ verstehen wollen.

Wer hat nun Recht?

Man könnte versucht sein, angesichts der offenbaren Vielseitigkeit des Begriffes „Stadt“, sich zu denen zu schlagen, die überhaupt auf eine Definition verzichten. Wenn nicht in der Literatur über das Städtewesen, namentlich aber in der über die Geschichte der mittelalterlichen Städte, durch jene begrifflichen Unklarheiten so viel Unheil angerichtet worden wäre. Wir werden uns also wohl oder übel zu einer bestimmten Auffassung entscheiden müssen. Aber zu welcher?

Ich denke, zunächst werden wir einmal feststellen, dass die Antwort: was unter einer „Stadt“ zu verstehen sei, verschieden ausfallen wird, je nach dem die Merkmale uns von einer anderen Stelle gegeben oder von uns erst zu schaffen sind. Jenes ist der Fall, wenn wir Gesetzeskunde treiben, bestimmte Urkunden interpretieren wollen oder dergleichen. Selbstverständlich haben wir dann nur zu fragen, was eine „Stadt“ im Sinne des Gesetzes vom . . ., was im Sinne der Urkunden (z. B. im ostelbischen Deutschland während des 9. und 10. Jahrhunderts sei: was hier urbs, civitas, oppidum u. s. w.) bedeutet. Hier ist die Begriffsbestimmung reine Interpretations-Kunst. Der von der Wissenschaft durch Interpretation gewonnene Begriff mag als analytischer oder historischer Begriff bezeichnet werden.

Ganz anders ist es natürlich, wenn wir den Begriff selbst konstituieren dadurch, dass wir beliebige Merkmale zusammenstellen und zur Einheit zusammenfügen. Man kann die diesem Verfahren entspringende Begriffe ganz allgemein wissenschaftliche oder synthetische Begriffe nennen. Über ihre „Richtigkeit“ entscheidet bekanntlich der Zweck: sie sind richtig, wenn sie zweckmäßig sind. Nun ist aber ersichtlich, dass der Zwecke gar viele sein können, denen ein Begriff wie der der „Stadt“ zu dienen hat. Der Zweck kann ein praktischer sein: z. B. der, einem Landkutscher Direktiven zu geben, wenn er in die „Stadt“ fahren soll; oder der, die Bevölkerung eines Landes nach bestimmten Merkmalen statistisch zu erfassen u. dgl. Oder der Zweck ist ein wissenschaftlicher: bestimmte Zusammenhänge der Menschheitsgeschichte sollen klargelegt werden. Da wird es sich also darum handeln, unter welchem Gesichtspunkt man die Geschichte jeweils betrachtet: ob unter kriegsgeschichtlichem, kunstgeschichtlichem, geistesgeschichtlichem, wirtschaftsgeschichtlichem oder welchem sonst. Für jede dieser Betrachtungsweisen kann ein besonderer Begriff der „Stadt“ aufgestellt werden, über dessen „Richtigkeit“ allein die Fülle von Erkenntnis entscheidet, die uns sein Bilden vom geschichtlichen Leben mit seiner Hilfe erschließt.

Also das Ergebnis: wer Wirtschaftsgeschichte treibt, wird einen ökonomischen Stadtbegriff aufzustellen haben; deutlicher: wird uns zu sagen haben, was wir unter einer Stadt verstehen müssen, wenn wir die bei diesem Phänomen wirtschaftlich relevanten Momente erkennen und würdigen wollen. Ich definiere: eine Stadt im ökonomischen Sinne ist eine größere Ansiedlung von Menschen, die für ihren Unterhalt auf die Erzeugnisse fremder landwirtschaftlicher Arbeit angewiesen ist 5). Die spezifische wirtschaftliche Färbung dieses Begriffs wird sofort deutlich, wenn wir ihn mit anderen Stadtbegriffen: etwa dem architektonischen oder dem juristischen oder dem statistischen in Vergleich setzen.

5) Ich habe meiner Definition, die ich in der I. Auflage des „Mod. Kapital“ (Bd. II S. 191) gegeben hatte, das Wort „größere“ hinzugefügt; im vollen Bewusstsein der Unbestimmtheit, die ich damit in die Begriffsbestimmung hineintrage. Man wird niemals gewissenhaft feststellen können, wann eine Gruppe nach städtischer Art lebende Menschen groß genug ist, um eine Stadt zu bilden. Eine gewisse Größe aber muss vorhanden sein: ein einzelner Mensch kann keine „Stadt“ bilden. Die Quantität schlägt an einer bestimmten Stelle in die Qualität (Stadt) um. Für meine Zwecke ist, wie man sehen wird, die kleine Unbestimmtheit nicht von Belang.

Eine Stadt im ökonomischen Sinne kann sehr wohl ein Dorf im administrativen Sinne sein: Langenbielau etwa in der Gegenwart; Kempen bis zum Jahre 1294 6). Ein Dorf im ökonomischen Sinne ist keine Stadt, wenn es befestigt wird, wie etwa die „vici in modum municiporum“ des römischen Afrika, von denen Frontin spricht, die sonst castella genannt wurden, d. h. eben auf eine Verteidigung eingerichtete Dörfer waren7).

6) Th. Ilgen, Die Entstehung der Städte des Erzstifts Köln am Niederrhein

in den Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 77 (1902), 04.

7) A. Schulten, Die römischen Grundherrschaften, 45.

Ein Dorf wird ebenso wenig eine Stadt, wenn in ihm ein Markt abgehalten oder wenn ihm sogar Marktrecht verliehen wird.

Ein Dorf wird aber auch keine Stadt im ökonomischen Sinne. und wenn es zehnmal im administrativen Sinne Stadt wäre; die zahlreichen „Dörfer“, die im Mittelalter „zu Städten erhoben“ wurden durch Bewidmung mit Stadtrecht 8), bleiben wirtschaftlich vorläufig was sie bis dahin waren: Dörfer.

8) Rietschel, Markt und Stadt, 147 f.; Keutgen, Ämter und Zünfte, 75.

Endlich unterscheidet sich der ökonomische Begriff der Stadt auch von dem statistischen: der großen Anzahl „agglomeriert“ lebenden Personen. Die „Riesenstädte“ des orientalischen Altertums, wie Ninive und Babylon, werden wir uns als Städte im ökonomischen Sinne zu betrachten abgewöhnen müssen 9), ebenso wie wir dem alten indischen Großgemeinwesen, nach Art Kalkuttas 10) oder dem modernen Teheran und ähnlichen Ansiedelungen11) den Charakter einer Stadt nicht werden zuerkennen

dürfen.

9) Es waren von kolossalen Enceinten umschlossene, einen ganzen Komplex mehr oder minder lose zusammenhängender Stadtanlagen enthaltende Territorien mit Acker und Weide, um die Bevölkerung im Fall einer Einschließung ernähren zu können. R. Pöhlmann, Die Übervölkerung d. ant. Großst. 18S4, S. 3/4.

10) Die älteren indischen Städte werden uns als eine Gruppe von Dörfern geschildert, die „In der Stadt“ nur ihre gemeinsamen Weideplätze hatten. (Alte Mark?) Hunter, The Indian Empire. 1886. S. 46.

11) Die ummauerten Städte Mittelasiens umschließen in ihren Lehmwällen viel größere Räume, als für die Stadt allein notwendig sind. In Buchara, China u. a. nehmen weit mehr als die Hälfte der Bodenfläche Acker- und Gartenland, öde Plätze, Teiche und Sümpfe, Haine von Ulmen und Pappeln, ausgedehnte Viehhöfe ein . . . . Man rechnet bei diesen Anlagen mit der Notwendigkeit der selbständigen inneren Erhaltung bei Belagerungen. F. Ratzel, Anthropogeographie 2 (1891), 447

Norddeutschland 000 Wismar

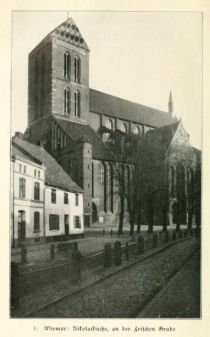

Norddeutschland 001 Wismar, Nikolaikirche, an der Frischen Grube

Norddeutschland 002 Geldern, Blick von der Pfarrkirche zum Ostwall

Norddeutschland 003 Zons, am Niederrhein, Uferseite

Norddeutschland 004 Emmerich mit Rheinufer, Martinikirche

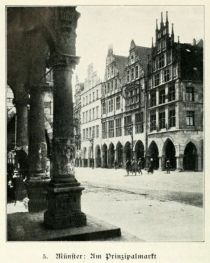

Norddeutschland 005 Münster, Am Prinzipalmarkt

Norddeutschland 006 Rheine an der Ems

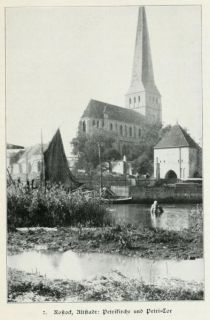

Norddeutschland 007 Rostock, Altstadt, Petrikirche und Petri-Tor (2)

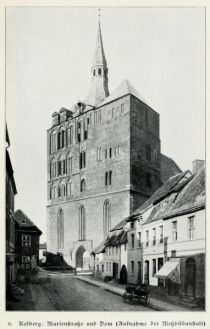

Norddeutschland 008 Kolberg, Marienstraße und Dom (Aufnahme der Messbildanstalt) (8)

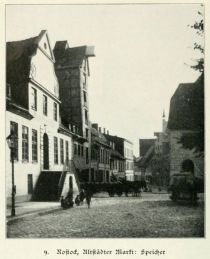

Norddeutschland 009 Rostock, Altstädter Markt, Speicher

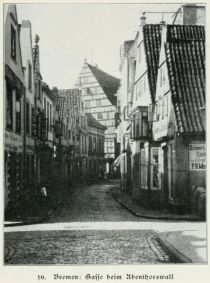

Norddeutschland 010 Bremen, Gasse beim Abenthorswall

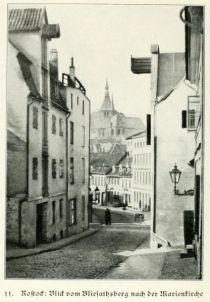

Norddeutschland 011 Rostock, Blick vom Bliesathsberg nach der Marienkirche

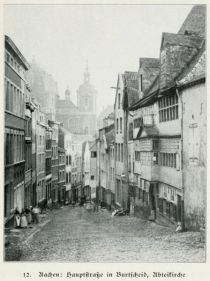

Norddeutschland 012 Aachen, Hauptstraße in Burtscheid, Abteikirche

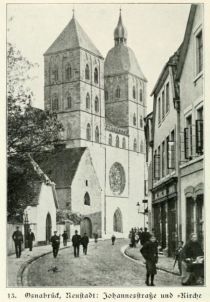

Norddeutschland 013 Osnabrück, Neustadt, Johannesstraße und Johanneskirche

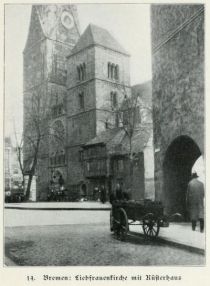

Norddeutschland 014 Bremen, Liebfrauenkirche und Küsterhaus

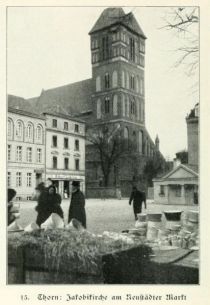

Norddeutschland 015 Thorn, Jakobikirche am Neustädter Markt

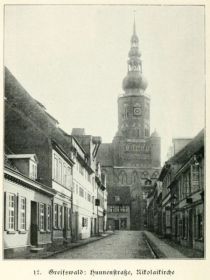

Norddeutschland 017 Greifswald, Hunnenstraße, Nikolaikirche

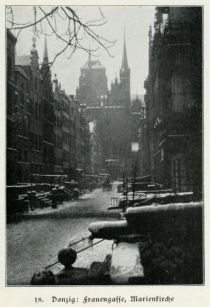

Norddeutschland 018 Danzig, Frauengasse, Marienkirche

Norddeutschland 019 Perleberg, Roland auf dem Marktplatz