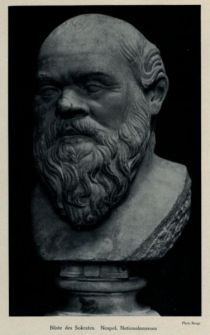

SOKRATES

Noch immer will die seltsame Gestalt des Sokrates die Menschen nicht in Ruhe lassen. Ich habe schon einmal erzählt, dass seit ein paar Jahren in unserer Club von Jünglingen besteht, die unter seinem Namen, nach seiner Methode zu leben gewillt sind, eingedenk, dass es „für einen guten Mann kein Übel gibt, weder im Leben noch im Tod“, und dass unser Tun und Leiden „nur ein bloßes Spiel, . . . . . “ ist. Ob nun diese Gesinnung besonders sokratisch oder nicht eher allgemein griechisch ist, ob nicht vielleicht zur Zeit des Perikles alle schon solche Artisten gewesen sind, dies wollen wir nicht so genau nehmen. Wundern wird man sich doch, dass er nach so vielen hundert Jahren, nachdem inzwischen achtzig Geschlechter aufgestanden und abgegangen sind, noch immer verlockend und betörend unter uns am Leben ist. Wer unter uns sucht und gewiss werden will, hat noch immer bei ihm seinen Kurs durchmachen müssen, so oder so, zustimmend oder abwehrend, um Ja oder Nein zu sagen. So jetzt wieder Herr Richard Kralik, der auf einmal mit einem Buch über Sokrates*) kommt. Herr Kralik ist ein Wiener Autor, der nur einer kleinen Gemeinde bekannt ist und damit sogar ein bisschen kokettiert. Er will nicht mit der Menge gehen, er sondert sich ab und strebt aus unserer ganzen Zeit weg. Wohin, erfährt man freilich nicht recht. Er wird zur klerikalen Partei gezählt, scheint aber nicht katholischer zu sein, als es jede romantische, vage schmachtende Natur heute ist. Im Ganzen macht er einen ungewissen und unfreien Eindruck. Doch kann man nicht leugnen, dass er sich mit Ernst und Eifer um die großen Dinge der Menschheit zu bemühen scheint. Dies soll uns aber genug sein.

[i]*) Sokrates, nach den Überlieferungen seiner Schule dargestellt. Wien, Karl Konegen 1899. [/i

Sein Buch beschreibt das Leben des Sokrates und die Begebenheiten in seiner Stadt, genau nach den alten Berichten, ohne etwas beweisen, ohne irgend, in der Art jener neusokratischen Jünglinge, für seine Lehre agitieren zu wollen. Nein, es genügt ihm, eine Chronik Athens von 469 bis 399 zu sein, die uns alle Daten gibt. Am Ende steht der sonderbare Weise' wieder vor uns da, wie er auf dem Markte in der Menge gestanden ist, schmutzig und doch edel, mit schlauen Worten wie ein Advokat und doch einem Priester ähnlich, geschwätzig und spöttisch mit bösen Zweifeln spielend und doch ein ernster, reiner Vorsätze sicherer Mann, keifend wie ein Rabulist und dann wieder milde, besonnen und gerecht, aller Unarten seines Volkes und aller Tugenden voll, aber doch wie ein Fremder, bald wie der höchste Ausdruck des ganzen Griechentums, bald wie ein Apostat, ein Gipfel und ein Abgrund, komisch und empörend, erhaben und liederlich, groß und gemein, so mächtig und gefährlich, dass wir den Alkibiades begreifen, der ihn liebt und doch vor ihm flieht, ja manchmal wünscht, er wäre nicht mehr unter den Menschen. Welch ein Rätsel, welch ein Geheimnis! Und da tritt auch die Frage wieder auf, ob es nicht doch gerecht gewesen ist, dass ihn die Athener in den Tod geschickt haben. Oder sagen wir so: ob wir nicht selbst in jenem Rate, weinend und bestürzt, doch als gute Griechen ebenso stimmen hätten müssen.

Die große Macht des griechischen Lebens ist die Polis gewesen.*) Wir denken uns, dass der Staat für den Bürger da ist; damals war der Bürger für die Polis da. Sie hatte keinen anderen Zweck als sich selbst, er war ihr Mittel und Organ. Der heutige Staat ist eine Anstalt, die Polis war eine Person, größer und mächtiger, als es je eine menschliche sein kann, durch hohes Alter geheiligt, ein fast göttliches Wesen. Der Bürger sollte gleichsam nur ihre Hand sein. Ohne sie war er nicht zu denken, er hätte sich verblutet. Er wusste noch gar nicht, dass ein Mensch für sich allein auf der Welt sein kann, er lebte nur durch die Polis, er lebte nur für die Polis. Ihr Herz war es, das in ihm schlug, ihre Gedanken dachte er aus und ihren Willen vernahm er aus seinen Trieben. Er hatte nichts, was ihm nicht von der Polis gegeben war; von ihr empfing er sich selbst, nichts gehörte ihm allein und niemals sollte er sich eines eigenen Gefühls vermessen. Dies zu verhindern, sind die Mythen, die Mysterien und die Kunst des tragischen Dichters wie des Bildhauers erfunden worden. In den Mythen kommen die Werke und die Taten ganzer Geschlechter in langen Zeiten einem einzelnen Helden zu, der eben den Sinn der Stadt darstellt, und aus den Wanderungen vieler Stämme wird durch sie eine Reise eines Königs oder Kriegers. Dies soll heißen, dass der einzelne Bürger mit seinen Taten verschwindet, indem sein ganzes Leben, ja das Leben ganzer Familien zuletzt nur einen Moment in der höheren Existenz der Polis gibt.

*) Zum Folgenden vergleiche man die prachtvolle Darstellung in Burckhardts „Griechischer Kulturgeschichte“, Berlin und Stuttgart, W. Spemann, bes. S. 57 bis 89 und 98 bis 148.

Was in hundert Jahren tausend Menschen geschehen ist, sehen wir in den Mythen den einzelnen Helden leiden oder tun, damit in den Nachkommen die Erinnerung sich erhalte, dass die Vielen mit allen Begeisterungen oder Entzweiungen, Wundern oder Freveln doch immer nur dasselbe Wesen sind, und was jeder Bürger für sich zu tun oder zu leiden vermeint, doch immer nur das ewige Schicksal des Ganzen, eben jener himmlischen Gestalt der Polis ist. So sollen die geheimen Sünden der religiösen Feste dem Einzelnen sein eigenes Bewusstsein entreißen, bis er sich in Krämpfen und Verzückungen vergisst, selber nichts mehr, sondern nur noch ein rauchendes und dampfendes Stück einer alten, ewigen, unmenschlichen Leidenschaft ist. Sehen wir uns die Darstellungen dionysischer Züge an, so fühlen wir mit, wie da der Jüngling oder das Mädchen, vom großen Rausch der heiligen Schar ergriffen, sich selbst nicht mehr hören kann, sondern nur den Schlag der Erde, die Säfte der Bäume und den Trieb der ganzen Menschheit in sich klopfen spürt. Sie werfen dann den Kopf zurück, wie um sich selbst abzuwerfen, die Hände schlagen sie blutig zusammen, um durch den Lärm das Eigene zu betäuben, und wenn sie schwärmen, sind sie wie unter sich und mit allen Blumen und selbst mit den Steinen verwachsen. Und so nimmt die Kunst des tragischen Dichters dem Einzelnen sein Geschick und die Kunst des Bildhauers nimmt ihm sogar sein Antlitz und seine Gestalt weg. Was einem Einzelnen geschehen ist, zeigt ja der tragische Dichter so, dass wir es empfinden, als ob es uns Allen geschehen wäre. Er lehrt uns, dass, was der Einzelne für sein eigenes Leid hält, nur das ewige Gesetz ist, das über Allen waltet. Von der Kunst der griechischen Bildhauer aber sagen wir, dass sie nach dem Typischen strebe. Das heißt: sie lässt an Keinem das Persönliche gelten, sie wischt aus, was er für sich allein hat. Anders als die Anderen zu sein, gilt ihr für hässlich. Wenn sich der Einzelne vom Gemeinen trennt, hat er das Beste verloren. Schön ist nur, was in Allen ist. Den alten Geist des Ganzen darzustellen, ist der Mensch da. Die alte Polis ist es, die sich in den Geschlechtern immer wieder verjüngt und immer neue Gestalten annimmt, selbst immer die alte. Um dies festzuhalten, sind die Griechen so kriegerisch gewesen. Immer, wenn nach langer Ruhe der Bürger sich eben anschickt, für sich zu leben, rufen sie den Feind herbei: damit in der Not, unter der großen Gefahr der Einzelne sich wieder vergessen, wieder in den Schatten des Volkes zurücktreten soll. Alle Griechentümer, Religion und Kunst, Könige und Helden, Priester, Dichter und Künstler haben keinen andern Sinn, als die Polis gegen das „Individuum“ zu schützen. Die ganze Geschichte der Griechen kann man am Ende dahin definieren: dass sie das Aufkommen des „Individuums“ verhindern will.

Und nun tritt mit Sokrates das erste Individuum auf. Das ist seine Mission. Er stellt sich gegen die Polis hin als einer, der auch da ist, neben ihr, ja ohne sie, selbst eine Person wie sie. Das ist das Ungeheure seines Lebens. Er bringt etwas unter die Menschen, was vor ihm niemals laut geworden ist und was nach ihm nicht mehr stumm werden wird: die Stimme des Einzelnen. Er trägt sein eigenes Gesetz in sich. Das hat es vor ihm niemals gegeben. Vor ihm hatte der Einzelne kein Recht: die Polis gab ihm das Recht, die Polis konnte es ihm nehmen. Nun kommt einer und stellt gegen die Polis eine neue Macht auf: seine Vernunft. Das ist eine Hand, die nicht mehr Hand sein will. Das ist das Ende des griechischen Lebens. Das ist der Anfang einer Revolution, die noch immer nicht beschwichtigt worden ist und vielleicht nicht mehr zu beschwichtigen ist. Alles, was seitdem geschieht, ist der Streit zwischen dem Individuum, das durch ihn lebendig geworden ist, und der Polis, die doch in der Sehnsucht der Menschen nicht sterben kann,

Darum will die seltsame Gestalt des Sokrates noch immer von den Menschen nicht weichen. Wir fühlen, dass wir alle noch immer an Sokrates leiden: denn wir leiden alle am Individuum. Wir möchten Griechen sein und können es nicht, weil wir keine Polis haben. Wie aber soll eine Polis möglich sein, seit in jedem Bürger der Sokrates aufgestanden ist? Sie müsste mächtiger sein, als jemals eine gewesen ist, um seine Macht zu bezwingen.

[i]*) Sokrates, nach den Überlieferungen seiner Schule dargestellt. Wien, Karl Konegen 1899. [/i

Sein Buch beschreibt das Leben des Sokrates und die Begebenheiten in seiner Stadt, genau nach den alten Berichten, ohne etwas beweisen, ohne irgend, in der Art jener neusokratischen Jünglinge, für seine Lehre agitieren zu wollen. Nein, es genügt ihm, eine Chronik Athens von 469 bis 399 zu sein, die uns alle Daten gibt. Am Ende steht der sonderbare Weise' wieder vor uns da, wie er auf dem Markte in der Menge gestanden ist, schmutzig und doch edel, mit schlauen Worten wie ein Advokat und doch einem Priester ähnlich, geschwätzig und spöttisch mit bösen Zweifeln spielend und doch ein ernster, reiner Vorsätze sicherer Mann, keifend wie ein Rabulist und dann wieder milde, besonnen und gerecht, aller Unarten seines Volkes und aller Tugenden voll, aber doch wie ein Fremder, bald wie der höchste Ausdruck des ganzen Griechentums, bald wie ein Apostat, ein Gipfel und ein Abgrund, komisch und empörend, erhaben und liederlich, groß und gemein, so mächtig und gefährlich, dass wir den Alkibiades begreifen, der ihn liebt und doch vor ihm flieht, ja manchmal wünscht, er wäre nicht mehr unter den Menschen. Welch ein Rätsel, welch ein Geheimnis! Und da tritt auch die Frage wieder auf, ob es nicht doch gerecht gewesen ist, dass ihn die Athener in den Tod geschickt haben. Oder sagen wir so: ob wir nicht selbst in jenem Rate, weinend und bestürzt, doch als gute Griechen ebenso stimmen hätten müssen.

Die große Macht des griechischen Lebens ist die Polis gewesen.*) Wir denken uns, dass der Staat für den Bürger da ist; damals war der Bürger für die Polis da. Sie hatte keinen anderen Zweck als sich selbst, er war ihr Mittel und Organ. Der heutige Staat ist eine Anstalt, die Polis war eine Person, größer und mächtiger, als es je eine menschliche sein kann, durch hohes Alter geheiligt, ein fast göttliches Wesen. Der Bürger sollte gleichsam nur ihre Hand sein. Ohne sie war er nicht zu denken, er hätte sich verblutet. Er wusste noch gar nicht, dass ein Mensch für sich allein auf der Welt sein kann, er lebte nur durch die Polis, er lebte nur für die Polis. Ihr Herz war es, das in ihm schlug, ihre Gedanken dachte er aus und ihren Willen vernahm er aus seinen Trieben. Er hatte nichts, was ihm nicht von der Polis gegeben war; von ihr empfing er sich selbst, nichts gehörte ihm allein und niemals sollte er sich eines eigenen Gefühls vermessen. Dies zu verhindern, sind die Mythen, die Mysterien und die Kunst des tragischen Dichters wie des Bildhauers erfunden worden. In den Mythen kommen die Werke und die Taten ganzer Geschlechter in langen Zeiten einem einzelnen Helden zu, der eben den Sinn der Stadt darstellt, und aus den Wanderungen vieler Stämme wird durch sie eine Reise eines Königs oder Kriegers. Dies soll heißen, dass der einzelne Bürger mit seinen Taten verschwindet, indem sein ganzes Leben, ja das Leben ganzer Familien zuletzt nur einen Moment in der höheren Existenz der Polis gibt.

*) Zum Folgenden vergleiche man die prachtvolle Darstellung in Burckhardts „Griechischer Kulturgeschichte“, Berlin und Stuttgart, W. Spemann, bes. S. 57 bis 89 und 98 bis 148.

Was in hundert Jahren tausend Menschen geschehen ist, sehen wir in den Mythen den einzelnen Helden leiden oder tun, damit in den Nachkommen die Erinnerung sich erhalte, dass die Vielen mit allen Begeisterungen oder Entzweiungen, Wundern oder Freveln doch immer nur dasselbe Wesen sind, und was jeder Bürger für sich zu tun oder zu leiden vermeint, doch immer nur das ewige Schicksal des Ganzen, eben jener himmlischen Gestalt der Polis ist. So sollen die geheimen Sünden der religiösen Feste dem Einzelnen sein eigenes Bewusstsein entreißen, bis er sich in Krämpfen und Verzückungen vergisst, selber nichts mehr, sondern nur noch ein rauchendes und dampfendes Stück einer alten, ewigen, unmenschlichen Leidenschaft ist. Sehen wir uns die Darstellungen dionysischer Züge an, so fühlen wir mit, wie da der Jüngling oder das Mädchen, vom großen Rausch der heiligen Schar ergriffen, sich selbst nicht mehr hören kann, sondern nur den Schlag der Erde, die Säfte der Bäume und den Trieb der ganzen Menschheit in sich klopfen spürt. Sie werfen dann den Kopf zurück, wie um sich selbst abzuwerfen, die Hände schlagen sie blutig zusammen, um durch den Lärm das Eigene zu betäuben, und wenn sie schwärmen, sind sie wie unter sich und mit allen Blumen und selbst mit den Steinen verwachsen. Und so nimmt die Kunst des tragischen Dichters dem Einzelnen sein Geschick und die Kunst des Bildhauers nimmt ihm sogar sein Antlitz und seine Gestalt weg. Was einem Einzelnen geschehen ist, zeigt ja der tragische Dichter so, dass wir es empfinden, als ob es uns Allen geschehen wäre. Er lehrt uns, dass, was der Einzelne für sein eigenes Leid hält, nur das ewige Gesetz ist, das über Allen waltet. Von der Kunst der griechischen Bildhauer aber sagen wir, dass sie nach dem Typischen strebe. Das heißt: sie lässt an Keinem das Persönliche gelten, sie wischt aus, was er für sich allein hat. Anders als die Anderen zu sein, gilt ihr für hässlich. Wenn sich der Einzelne vom Gemeinen trennt, hat er das Beste verloren. Schön ist nur, was in Allen ist. Den alten Geist des Ganzen darzustellen, ist der Mensch da. Die alte Polis ist es, die sich in den Geschlechtern immer wieder verjüngt und immer neue Gestalten annimmt, selbst immer die alte. Um dies festzuhalten, sind die Griechen so kriegerisch gewesen. Immer, wenn nach langer Ruhe der Bürger sich eben anschickt, für sich zu leben, rufen sie den Feind herbei: damit in der Not, unter der großen Gefahr der Einzelne sich wieder vergessen, wieder in den Schatten des Volkes zurücktreten soll. Alle Griechentümer, Religion und Kunst, Könige und Helden, Priester, Dichter und Künstler haben keinen andern Sinn, als die Polis gegen das „Individuum“ zu schützen. Die ganze Geschichte der Griechen kann man am Ende dahin definieren: dass sie das Aufkommen des „Individuums“ verhindern will.

Und nun tritt mit Sokrates das erste Individuum auf. Das ist seine Mission. Er stellt sich gegen die Polis hin als einer, der auch da ist, neben ihr, ja ohne sie, selbst eine Person wie sie. Das ist das Ungeheure seines Lebens. Er bringt etwas unter die Menschen, was vor ihm niemals laut geworden ist und was nach ihm nicht mehr stumm werden wird: die Stimme des Einzelnen. Er trägt sein eigenes Gesetz in sich. Das hat es vor ihm niemals gegeben. Vor ihm hatte der Einzelne kein Recht: die Polis gab ihm das Recht, die Polis konnte es ihm nehmen. Nun kommt einer und stellt gegen die Polis eine neue Macht auf: seine Vernunft. Das ist eine Hand, die nicht mehr Hand sein will. Das ist das Ende des griechischen Lebens. Das ist der Anfang einer Revolution, die noch immer nicht beschwichtigt worden ist und vielleicht nicht mehr zu beschwichtigen ist. Alles, was seitdem geschieht, ist der Streit zwischen dem Individuum, das durch ihn lebendig geworden ist, und der Polis, die doch in der Sehnsucht der Menschen nicht sterben kann,

Darum will die seltsame Gestalt des Sokrates noch immer von den Menschen nicht weichen. Wir fühlen, dass wir alle noch immer an Sokrates leiden: denn wir leiden alle am Individuum. Wir möchten Griechen sein und können es nicht, weil wir keine Polis haben. Wie aber soll eine Polis möglich sein, seit in jedem Bürger der Sokrates aufgestanden ist? Sie müsste mächtiger sein, als jemals eine gewesen ist, um seine Macht zu bezwingen.

Dieses Kapitel ist Teil des Buches Bildung.