Der Bauer.

Wenn ein hochbeladner Erntewagen, auf den eben die letzten Garben geworfen werden, schon im Flachlande ein frohes und anmutendes Bild darbietet — wie viel mehr erst im Gebirge, wo das reife Goldgelb der Kornfelder einen so wunderschönen Farbengegensatz bildet zu dem duftigen Blau der Berge dahinter! Und um so anmutender ist dieses Bild, wenn die Menschen, die um und auf dem Wagen hantieren, frohe Gesichter machen, wenn aus lachenden Lippen weiße Zähne hervorglänzen, die Augen von Übermut funkeln und jede Bewegung zeigt, dass man, wenn die Sonne sich nach West neigt und die Feierabendstunde läutet, noch lange nicht des Tages ganze Kraft verausgabt hat.

Es ist der letzte Wagen, der an diesem Tage heimgebracht werden soll. Das Gewitter, das mittags im Westen aufgestiegen war, hat sich weithin nach Nordosten verzogen, ohne einen Tropfen Regen auf die Garben zu schütten. Aber einen kühlen Luftzug sandte es dafür her. Das stimmte die Leute an dem Erntewagen doppelt vergnügt. Und nun, da es gilt, die letzte Ladung aufzuhäufen, nun geraten sie in einen übermütigen Wetteifer. Kaum kann die Dirne, die oben auf dem Wagen beschäftigt ist, die Garben zu ordnen, ihrer Aufgabe noch gerecht werden; so schnell fliegt ihr die goldgelbe Last entgegen. Und hüben und drüben vom Wagen schallt fröhliches Gelächter. Scherzreden fliegen mit den Halmen auf den Wagen hinauf und von droben wieder herunter.

Der Bauer selber hält es bei diesem Wetteifer seiner Leute nicht mehr für nötig, seine breite Hand noch einmal mit anzulegen. Hemdärmelig steht er da, die Holzgabel auf der Schulter, und schaut über den breiten Hügelhang hinunter ins Thal. Hochstämmiger Fichtenwald deckt diesen Hügelhang. Der Bauer schmunzelt, wie ihm der Abendwind den Harzgeruch dieses Waldes heraufträgt, denn es ist sein Wald, und er überschlägt eben, wie viel Holz aus diesem Walde sein ältester Sohn einst herausschlagen muss, um, wenn er den Hof übernimmt, seine Schwester hinauszahlen zu können. Es ist schade um den Wald; aber er wird's vertragen. Bis einst der Enkel in die gleiche Lage kommt, wird das Holz wieder nachgewachsen sein.

Während der Bauer diese Gedanken in seinem breiten Kopfe hin- und herwälzt, sind seine Leute mit dem Wagen fertig geworden; die beiden kräftigen Rosse ziehen an, und heimwärts schwankt das hochbeladene Fuhrwerk, rechts und links vom Gesinde mit den Heugabeln im Gleichgewicht gehalten. Kaum eine Viertelstunde dauert's, so ist der stattliche Hof erreicht, obschon mancher Halm am Geäst der Eichen und der Kirschbäume hangen bleibt, die den Hof umgeben. Und nun gilt's noch eine letzte mächtige Anstrengung der Rosse, um den Wagen über die steile Holzbrücke zum „Tenn“ hinaufzubringen, Peitschenknall und lautes „Ho, Hü, Hüoho“ erschallt, und das Fuhrwerk verschwindet im dämmrigen, dunkelbraunen Raume der Tenne. Noch einmal werden in letzter Energie alle Hände angestrengt, um die Garben vom Wagen hinüber zu werfen, wo das übrige Getreide liegt. Kurze Zeit darauf rollt der Wagen, von gewandten Fäusten geschoben, rückwärts über die Brücke herab; dann folgen die ledigen Rosse nach und zuletzt das Gesinde, lachend und scherzend. Sie haben gut lachen, die Leute; denn jetzt geht's an die letzte der fünf Mahlzeiten, die der altbayerische Bauer in der Erntezeit zu sich nimmt; und dass diese Mahlzeit weder schlecht noch spärlich ausfällt, dafür hat die Bäuerin gesorgt, indem sie den ganzen Nachmittag in ihrer Küche Nudeln gebacken hat. Und hernach, wenn die Mahlzeit vorüber ist, sitzen die Leute auf der Bank neben der Haustür und schauen hinaus in den goldenen Sonnenuntergang, über das Thal, das zu ihren Füßen liegt, über die fernen bewaldeten Höhenzüge und die Kirchthürme, die da oder dort eine Ortschaft anzeigen. Und wenn sie nach Süden schauen, sehen sie über den dunklen Wäldern der Voralpen im Abendsonnenglanze die nakten Felszinnen des Hochgebirgs schimmern. Dazu klingt vielleicht von fernher eine Turmglocke, die das Ave läutet, und im Stalle hinter dem Hause rasselt einer der gehörnten Wiederkäuer mit seiner Kette.

Gesättigt und friedlich sind Menschen und Tiere; gesättigt und friedlich die leblose Natur.

Solche mit Gott und Welt versöhnende Feierabendbilder und Feierabendstimmungen kann man am Ende jedes Sommertages im weiten Räume zwischen der Salzach und dem Bodensee finden.

Die prächtigsten Bauernhöfe des bayerischen Alpenlandes lagern auf jenen Höhenzügen, welche, unmittelbar an das Hochgebirge anschließend, in die Hochebene herabsteigen als Wasserscheiden zwischen den Alpenströmen. Solche Höfe liegen entweder ganz vereinzelt oder zu zweien oder dreien beisammen, oft eine Stunde vom nächsten Kirchdorf entfernt. „Einödhöfe“ nennt man sie hierzulande. Wer die Höhenzüge überwandert, welche bei Teisendorf die Wasserscheide zwischen der Salzach und dem Chiemseebecken bilden, bei Traunstein von den Ufern der Traun her aufsteigen, bei Prien von der Kampenwand und Hochriss aus zwischen Chiemsee und Inn nordwärts streichen; oder westlicher, jenseits des Aiblinger Moors, die schönen Hügelgelände an der Leitzach, dann bei Miesbach, Tegernsee und Tölz: der kann leicht eine ganze Reihe von köstlichen Besitztümern kennen lernen, von Besitztümern, welche auf luftigen Höhen liegen, umgeben von üppig grünenden Matten, dunkler Fichtenwaldung und prächtigen Ahornhainen. Alte Eichen säumen das Verbindungssträßchen, das zum nächsten Dorfe führt; im Süden steigen die Berge an, zwischen deren Lücken man in die Thäler hineinschaut zu den Schroffen der Hochkalkalpen; gegen Norden, Osten und Westen aber föhrt der Blick weit hinaus in Hügel- und Flachland, sieht die Alpenströme hinauseilen, die weiten waldumsäumten Seespiegel, zahllose Kirchtürme, und viele Meilen weit vielleicht auch das Häusermeer der Hauptstadt. Das sind wunderschöne Besitztümer, die, obgleich sie nur einfachen Bauern gehören, doch fürstlich genannt werden können wegen ihrer wahrhaft paradiesischen Lage, die alle Vorzüge des Hochgebirges und des Vorlandes vereint. Und die Höfe selber blinken oft geradezu, so sauber und wohlanständig sehen sie aus; guterhaltenes Holzwerk, schneeweiße Mauern und schneeweiße Vorhänge hinter den Fenstern, mächtige Scheunen und wohlgefüllte Ställe zeugen, dass Bauer und Bäuerin, Knecht und Magd ihre Schuldigkeit tun. Es muss aber auch fröhlich hier zu hausen und zu arbeiten sein, wo jeder Blick in die weite Landschaft dem Bauernvolk immer wieder sagt: wie schön ist's bei euch, wie licht und frei!

Es jammert freilich auch der Gebirgsbauer. Er jammert über schlechte Zeiten und schlechte Dienstboten und über die Steuern. Aber so hat er schon vor zweihundert Jahren geklagt; so klagt auch im ganzen Lande und im ganzen deutschen Reich der kleine und der große Landwirt. Das ist also nichts, was den Alpenbauer allein kennzeichnet; und wir können es füglich ununtersucht lassen, wie weit diese Klagen berechtigt sind oder nicht. Bei den Alpenbauern erscheinen sie auch nicht geradezu als das Leitmotiv ihrer Rede.

Im bayerischen Oberlande ist sowohl der Taglohn, als der Gesindelohn für landwirtschaftliche Dienstboten weit höher, als in allen anderen Gegenden Bayerns. Das ist wohl der triftigste Beweis dafür, dass es weder dem Bauern noch seinem Gesinde wirklich schlecht ergeht. Und man muss die kraftstrotzenden Gestalten unserer Oberländerbauern nur ansehen, um diesen Beweis noch verstärkt zu erhalten. Und was auch die anderen Berufsarten der Gebirgsbevölkerung Lustiges und Interessantes haben: Bauer sein ist doch das höchste Ziel; denn der Bauer ist der Fürst auf seinem Hofe.

Viel zu oft wird der Landbewohner schlechtweg Bauer genannt. Das geht in Landschaften, wo außerhalb der Städte und Marktflecken wirklich die Feldwirtschaft den Schwerpunkt der Arbeitstätigkeit bildet. Nicht so in den Alpenländem, wo wegen der minderen Anbaufähigkeit des Bodens eine Reihe von anderen Erwerbszweigen neben die eigentliche Bauerntätigkeit hintreten. Wer das Gebiet der bayerischen Alpen betritt, der findet schon ehe er an das eigentliche Berggehänge kömmt, schon auf dem Boden der Moränenlandschaft, dass neben dem bebauten Felde Wald und Moor, Aue und Wiese einen größeren, und immer größer werdenden Teil der Bodenfläche beanspruchen, je näher man den Bergen kommt. Der Getreidebauer der Hochebene muss in den Bergen zum Wald- und Alpenbauern werden.

Das zeigt sich am deutlichsten in der Verschiedenheit der Feldeinteilung. Im ganzen Kreis Oberbayern ist die Dreifelderwirtschaft mit reiner oder angebauter Brache landesübliche Nutzungsart des Feldes. Unmittelbar am Fuß der Alpen und in den Thälern dagegen treibt man Egarten Wirtschaft. Egart ist Wiese; und das Eigentümliche der Egarten Wirtschaft besteht darin, dass man ein Stück Feld ein paar Jahre hintereinander mit Getreide bebaut, um es hernach längere Zeit, oft acht bis zehn Jahre hindurch, als Wiese zu benützen. Solche Wirtschaft ist nur möglich, wo man bei dünner Bevölkerung und einfachen Kulturzuständen zumeist die schöpferischen Kräfte der Natur walten lassen will, statt ihr mit energischer Arbeit und starkem Aufwand an Betriebskapital zu Hilfe zu kommen.

Es muss aber einen grosßen Unterschied in der ganzen Arbeits- und Lebensweise des Bauern ausmachen, ob er Getreide und Vieh zum Verkauf bringen kann, oder ob er Getreide bloß für den eigenen Bedarf baut und in der Hauptsache sich von selbstgebauter Bodenfrucht und von den Viehprodukten des eigenen Stalls ernährt. Das Getreide — „’s Troad“ — spielt in der ganzen Wirtschaft des Gebirgsbauern eine weit geringere Rolle, als im fruchtbaren Unterland. Im Unterland ist der Stolz des Bauern das wogende, goldene Fruchtfeld; im Hochlande schaut er mit gleichem Stolze auf ein aus Wald, Feld und Wiese gemengtes Besitztum; und höher hinauf, wo er seine Almhütten von grüner Matte ins Land hinaus schimmern sieht, und wo freilich auch manches Tagwerk als „Fels und Latschen“ im Grundbuch steht.

Die edelste unserer Feldfrüchte, der Weizen, wird in den Bergen noch in Höhen von tausend Metern angebaut; Roggen steigt noch um hundert Meter höher hinan; noch höher Hafer und Gerste, Kohl und Kraut, die in Höhen von 1200 Metern noch getroffen werden. Die Kartoffel aber wächst noch um 300 Meter weiter hinauf, als Gerste und Hafer. Flachs wird noch in gleichen Höhen wie Hafer und Gerste angebaut. In einer Höhe von 1000 Metern dürfen wir die obere Grenze des Landbaus in den bayerischen Alpen sehen, obwohl in besonders geschützten Lagen einzelne Gehöfte noch höher droben sich finden. Für die Bewirtschaftung aber macht ein Höhenunterschied von ein paar hundert Metern schon ganz Bedeutendes aus. Weniger wegen des Schnees; denn in sonniger Lage belästigt der Schnee den Bodenanbau in einer Höhe von 1000 Metern weniger, als auf der Schattenseite in einer um zweihundert Meter tieferen Lage. Was aber für die hochgelegenen Gehöfte die Bewirtschaftung zumeist erschwert, ist die Schwierigkeit des Transports und die starke Neigung in der Lage der Grundstücke. Der Bauer, welcher in einer Höhe von 4 — 600 Meter über seinem Dorfe haust, muss seine Wirtschaft so einrichten, dass er möglichst wenig hinunter und hinauf zu fahren braucht. Denn das Sträßlein ist schlecht und steil und dabei doch höchst kostspielig, weil es in jedem Frühjahre wieder vom Schneewasser zerrissen wird. Wo eine Staats- oder Distriktsstraße bis in die Nähe des Hofes führt, ist freilich dem Bauern sein Betrieb ungemein erleichtert.

Der lange Winter in den Bergen drängt die Arbeitsmonate des Bauern auf eine kürzere Zeit zusammen, als im Unterlande. Man muss wissen, was es heißt, die Jahresarbeit um ein paar Wochen später anfangen und früher beschließen zu müssen, als es anderwärts geschieht. Solcher durch die Natur dem Menschen auferlegter Zwang muss, wenn er nun schon viele Jahrhunderte hindurch fortdauert, tief in das Leben und Arbeiten des Bauernvolks eingreifen, zum dauerndsten und gleichförmigsten Lehrmeister werden.

So kommt's mit Naturnotwendigkeit, dass in den Bergen ein großer Teil des arbeitenden Volkes entweder gar keine Bauernarbeit, sondern Anderweitiges oder wenigstens andere Arbeit neben dem Bauemtun verrichten muss. Und die Natur hat Sorge getragen, dass Arbeitsfeld und Werkmaterial dazu vorhanden ist: der Wald, und das Gestein.

Was der Alpenbauer im Sommer, im Frühjahr und Herbst verrichtet, unterscheidet sich sonst wenig von der Arbeit des Bauern im Unterlande. Er pflügt und säet und schneidet Korn und Heu in derselben Weise wie sein unterländischer Nachbar. Wichtig erscheint, dass die landwirtschaftlichen Maschinen im Unterlande raschere Verbreitung finden. Es ist ja natürlich, dass, wo es überhaupt mehr zu dreschen gibt, der Bauer auch eher an eine Dreschmaschine denkt.

Der Gebirgsbauer kann arbeiten und arbeitet auch nicht ungern. Aber niemals wird er sich anstellen, als tue er die Arbeit rein zum Vergnügen. Er muss sich immer erst in eine gewisse Arbeitsstimmung versetzen. Die wichtigste Vorbereitung dazu ist, dass er den Rock und vielleicht auch die Weste weglegt. Wer diese Kleidungsstücke bei einer Arbeit an sich behält, hat nach der Anschauung des Bauern überhaupt gar nicht die Absicht, ernsthaft zu arbeiten; der thut nur dergleichen. Manche wichtige Arbeiten werden, was die Anfangszeit betrifft, sorgsam erwogen, oft in kollegialer Beratung, wobei dann meistens der Rat des erfahrensten Wetterkenners vom ganzen Hofe den Ausschlag gibt. Überhaupt nimmt im Gebirge das mutmaßlich vorherzusehende Wetter einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Arbeitsanordnung.

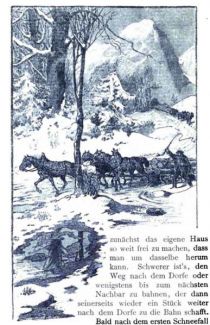

Es ist aber auch ein beträchtlicher Unterschied zwischen der Wirtschaftsweise des Bauern, der seinen Hof am Abhang des Gebirgs gegen die Hochebene zu hat, und desjenigen, der mitten im Gebirge sitzt. Denn je tiefer einwärts in den Thälern der Hof liegt, um so stärker macht sich der Einfluss des Waldes auf die ganze Wirtschaftsführung geltend. Getreidebau und selbst Viehzucht tritt in den Hochthälern zurück gegen die Holznutzung, und der eigentliche Gebirgsbauer ist meistens „Holzbauer“. Das heißt, er ist entweder selber Waldbesitzer, oder in den benachbarten Staatsforsten zum Holzbezug berechtigt, oder zum mindesten als Transportunternehmer im Staatsforst beschäftigt. Nur so lässt sich die Arbeitskraft von Menschen und Spannvieh auch während des Winters nutzbar machen. Was an Holz während des Sommers gefällt worden ist, muss im Winter herabgebracht werden; und soweit dies auf fahrbaren Wegen geschieht, besorgt es der Bauer mit seinen Rossen oder Ochsen. Aber das geschieht erst, wenn der Schnee die Winterwege des Gebirgs brauchbar gemacht hat. Bis dahin sind noch andere Arbeiten zu tun. Ist der letzte Erntewagen in der Scheune untergebracht, die letzte Feldarbeit getan, dann beginnt der Gebirgsbauer die Arbeiten des Spätherbstes. Zu dreschen hat er nicht viel; das Getreide spielt ja bei ihm nur eine ganz untergeordnete Rolle. Aber mit Holz muss er sich selber versorgen für den langen, schweren Winter; er muss an den Seiten des Hauses bis hart unter das schirmende Vordach hinauf, und ebenso an den Seitenwänden der Scheune seine Scheiter und Prügel auftürmen; damit der große Ofen in der Stube und der Herd in der Küche den ganzen Winter hindurch geheizt werden können. Wenn das geschehen ist, dann kann man dem eisigen, grimmigen Feind entgegenschauen, der im November einmal mit einem Tage lang fortwütenden Schneesturm angerückt kommt. Ist dieser Sturm vorüber und das einsame Waldthal in eine verschneite, froststarrende Wüste verwandelt, auf welche die Wintersonne niederstrahlt: dann kann der Kampf gegen die Schneelast beginnen, welche sich auf die Welt gelegt hat, als wollte sie dieselbe für Jahrtausende begraben. Dann wird f?r ein paar Tage die Schneeschaufel das wichtigste Werkzeug; gilt es ja doch, zunächst das eigene Haus so weit frei zu machen, dass man um dasselbe herum kann. Schwerer ist's, den Weg nach dem Dorfe oder bis zum nächsten Nachbar zu bahnen, der dann seinerseits wieder ein Stück weiter nach dem Dorfe zu die Bahn schafft. Bald nach dem ersten Schneefall beginnt dann der Holztransport, für den freilich auch zuerst die Wege gebahnt werden müssen. Die soliden eschenen Schlitten werden aus dem Wagenschupfen geholt, die Zugtiere eingespannt; und dann fährt der Bauer selber, der Sohn oder der Knecht ins Holz hinauf, um mit den Holzknechten gemeinsam zu arbeiten. Je tiefer der Schnee, um so mehr ebnet er die Rauheiten des Bergbodens; um so schwerer ist aber auch die Arbeit für die ersten — Ross und Mensch — , die Weg bahnen müssen. Wochen und Monate hindurch währt dies Geschäft der Holzfracht.

Die eigentliche Bauernarbeit ruht während dessen vollständig; denn ihr Arbeitsfeld ist meterhoch von Schnee überdeckt. Wenn die Holzarbeit nicht wäre, müsste der Gebirgsbauer vom November bis in den März hinein vollständig feiern oder sich nach einem industriellen Nebenerwerb umschauen. Denn vom Ertrage des Sommerhalbjahrs allein lässt sich nicht das ganze Jahr hindurch leben, wenn man auch noch so sparsam wirtschaftet.

Bei unseren Hochgebirgsbauem herrscht noch jene Art von Haushalt, wobei fast kein Geld ausgegeben zu werden braucht. Was man isst, das liefert der eigene Stall an Fleisch, Milch, Butter und Schmalz und das eigene Feld an Getreide für Mehl und Brot. Was an Handwerksarbeit zu tun ist, tut fast auch alles der Bauer selber; denn er ist ja meistens sein eigner Zimmermann und Maurer, sein Dachdecker und Bäcker, sein Müller und Metzger zugleich. Bar Geld braucht er nur für Steuern, für den bescheidenen Lohn seines Knechtes und seiner Magd, und alle zehn Jahre einmal für ein Kleidungsstück. Und dafür reicht das aus, was er sich mit der Holzarbeit oder gelegentlich mit dem Verkaufe von einem Stück Vieh verdient.

So ist sein Haushalt auf einen breiten, tüchtigen Grund gestellt. Große Reichtümer werden mit dieser Wirtschaftsweise nicht erworben, wohl aber eine Unabhängigkeit, die ihres Gleichen in wenigen Kulturlandschaften findet. Der Gebirgsbauer ist von niemandem abhängig, als von der Natur seiner Berge. Und diese Natur, obwohl oft genug finster und gewaltig, ist doch seine Mutter und ist ewig schön und groß.

Es ist der letzte Wagen, der an diesem Tage heimgebracht werden soll. Das Gewitter, das mittags im Westen aufgestiegen war, hat sich weithin nach Nordosten verzogen, ohne einen Tropfen Regen auf die Garben zu schütten. Aber einen kühlen Luftzug sandte es dafür her. Das stimmte die Leute an dem Erntewagen doppelt vergnügt. Und nun, da es gilt, die letzte Ladung aufzuhäufen, nun geraten sie in einen übermütigen Wetteifer. Kaum kann die Dirne, die oben auf dem Wagen beschäftigt ist, die Garben zu ordnen, ihrer Aufgabe noch gerecht werden; so schnell fliegt ihr die goldgelbe Last entgegen. Und hüben und drüben vom Wagen schallt fröhliches Gelächter. Scherzreden fliegen mit den Halmen auf den Wagen hinauf und von droben wieder herunter.

Der Bauer selber hält es bei diesem Wetteifer seiner Leute nicht mehr für nötig, seine breite Hand noch einmal mit anzulegen. Hemdärmelig steht er da, die Holzgabel auf der Schulter, und schaut über den breiten Hügelhang hinunter ins Thal. Hochstämmiger Fichtenwald deckt diesen Hügelhang. Der Bauer schmunzelt, wie ihm der Abendwind den Harzgeruch dieses Waldes heraufträgt, denn es ist sein Wald, und er überschlägt eben, wie viel Holz aus diesem Walde sein ältester Sohn einst herausschlagen muss, um, wenn er den Hof übernimmt, seine Schwester hinauszahlen zu können. Es ist schade um den Wald; aber er wird's vertragen. Bis einst der Enkel in die gleiche Lage kommt, wird das Holz wieder nachgewachsen sein.

Während der Bauer diese Gedanken in seinem breiten Kopfe hin- und herwälzt, sind seine Leute mit dem Wagen fertig geworden; die beiden kräftigen Rosse ziehen an, und heimwärts schwankt das hochbeladene Fuhrwerk, rechts und links vom Gesinde mit den Heugabeln im Gleichgewicht gehalten. Kaum eine Viertelstunde dauert's, so ist der stattliche Hof erreicht, obschon mancher Halm am Geäst der Eichen und der Kirschbäume hangen bleibt, die den Hof umgeben. Und nun gilt's noch eine letzte mächtige Anstrengung der Rosse, um den Wagen über die steile Holzbrücke zum „Tenn“ hinaufzubringen, Peitschenknall und lautes „Ho, Hü, Hüoho“ erschallt, und das Fuhrwerk verschwindet im dämmrigen, dunkelbraunen Raume der Tenne. Noch einmal werden in letzter Energie alle Hände angestrengt, um die Garben vom Wagen hinüber zu werfen, wo das übrige Getreide liegt. Kurze Zeit darauf rollt der Wagen, von gewandten Fäusten geschoben, rückwärts über die Brücke herab; dann folgen die ledigen Rosse nach und zuletzt das Gesinde, lachend und scherzend. Sie haben gut lachen, die Leute; denn jetzt geht's an die letzte der fünf Mahlzeiten, die der altbayerische Bauer in der Erntezeit zu sich nimmt; und dass diese Mahlzeit weder schlecht noch spärlich ausfällt, dafür hat die Bäuerin gesorgt, indem sie den ganzen Nachmittag in ihrer Küche Nudeln gebacken hat. Und hernach, wenn die Mahlzeit vorüber ist, sitzen die Leute auf der Bank neben der Haustür und schauen hinaus in den goldenen Sonnenuntergang, über das Thal, das zu ihren Füßen liegt, über die fernen bewaldeten Höhenzüge und die Kirchthürme, die da oder dort eine Ortschaft anzeigen. Und wenn sie nach Süden schauen, sehen sie über den dunklen Wäldern der Voralpen im Abendsonnenglanze die nakten Felszinnen des Hochgebirgs schimmern. Dazu klingt vielleicht von fernher eine Turmglocke, die das Ave läutet, und im Stalle hinter dem Hause rasselt einer der gehörnten Wiederkäuer mit seiner Kette.

Gesättigt und friedlich sind Menschen und Tiere; gesättigt und friedlich die leblose Natur.

Solche mit Gott und Welt versöhnende Feierabendbilder und Feierabendstimmungen kann man am Ende jedes Sommertages im weiten Räume zwischen der Salzach und dem Bodensee finden.

Die prächtigsten Bauernhöfe des bayerischen Alpenlandes lagern auf jenen Höhenzügen, welche, unmittelbar an das Hochgebirge anschließend, in die Hochebene herabsteigen als Wasserscheiden zwischen den Alpenströmen. Solche Höfe liegen entweder ganz vereinzelt oder zu zweien oder dreien beisammen, oft eine Stunde vom nächsten Kirchdorf entfernt. „Einödhöfe“ nennt man sie hierzulande. Wer die Höhenzüge überwandert, welche bei Teisendorf die Wasserscheide zwischen der Salzach und dem Chiemseebecken bilden, bei Traunstein von den Ufern der Traun her aufsteigen, bei Prien von der Kampenwand und Hochriss aus zwischen Chiemsee und Inn nordwärts streichen; oder westlicher, jenseits des Aiblinger Moors, die schönen Hügelgelände an der Leitzach, dann bei Miesbach, Tegernsee und Tölz: der kann leicht eine ganze Reihe von köstlichen Besitztümern kennen lernen, von Besitztümern, welche auf luftigen Höhen liegen, umgeben von üppig grünenden Matten, dunkler Fichtenwaldung und prächtigen Ahornhainen. Alte Eichen säumen das Verbindungssträßchen, das zum nächsten Dorfe führt; im Süden steigen die Berge an, zwischen deren Lücken man in die Thäler hineinschaut zu den Schroffen der Hochkalkalpen; gegen Norden, Osten und Westen aber föhrt der Blick weit hinaus in Hügel- und Flachland, sieht die Alpenströme hinauseilen, die weiten waldumsäumten Seespiegel, zahllose Kirchtürme, und viele Meilen weit vielleicht auch das Häusermeer der Hauptstadt. Das sind wunderschöne Besitztümer, die, obgleich sie nur einfachen Bauern gehören, doch fürstlich genannt werden können wegen ihrer wahrhaft paradiesischen Lage, die alle Vorzüge des Hochgebirges und des Vorlandes vereint. Und die Höfe selber blinken oft geradezu, so sauber und wohlanständig sehen sie aus; guterhaltenes Holzwerk, schneeweiße Mauern und schneeweiße Vorhänge hinter den Fenstern, mächtige Scheunen und wohlgefüllte Ställe zeugen, dass Bauer und Bäuerin, Knecht und Magd ihre Schuldigkeit tun. Es muss aber auch fröhlich hier zu hausen und zu arbeiten sein, wo jeder Blick in die weite Landschaft dem Bauernvolk immer wieder sagt: wie schön ist's bei euch, wie licht und frei!

Es jammert freilich auch der Gebirgsbauer. Er jammert über schlechte Zeiten und schlechte Dienstboten und über die Steuern. Aber so hat er schon vor zweihundert Jahren geklagt; so klagt auch im ganzen Lande und im ganzen deutschen Reich der kleine und der große Landwirt. Das ist also nichts, was den Alpenbauer allein kennzeichnet; und wir können es füglich ununtersucht lassen, wie weit diese Klagen berechtigt sind oder nicht. Bei den Alpenbauern erscheinen sie auch nicht geradezu als das Leitmotiv ihrer Rede.

Im bayerischen Oberlande ist sowohl der Taglohn, als der Gesindelohn für landwirtschaftliche Dienstboten weit höher, als in allen anderen Gegenden Bayerns. Das ist wohl der triftigste Beweis dafür, dass es weder dem Bauern noch seinem Gesinde wirklich schlecht ergeht. Und man muss die kraftstrotzenden Gestalten unserer Oberländerbauern nur ansehen, um diesen Beweis noch verstärkt zu erhalten. Und was auch die anderen Berufsarten der Gebirgsbevölkerung Lustiges und Interessantes haben: Bauer sein ist doch das höchste Ziel; denn der Bauer ist der Fürst auf seinem Hofe.

Viel zu oft wird der Landbewohner schlechtweg Bauer genannt. Das geht in Landschaften, wo außerhalb der Städte und Marktflecken wirklich die Feldwirtschaft den Schwerpunkt der Arbeitstätigkeit bildet. Nicht so in den Alpenländem, wo wegen der minderen Anbaufähigkeit des Bodens eine Reihe von anderen Erwerbszweigen neben die eigentliche Bauerntätigkeit hintreten. Wer das Gebiet der bayerischen Alpen betritt, der findet schon ehe er an das eigentliche Berggehänge kömmt, schon auf dem Boden der Moränenlandschaft, dass neben dem bebauten Felde Wald und Moor, Aue und Wiese einen größeren, und immer größer werdenden Teil der Bodenfläche beanspruchen, je näher man den Bergen kommt. Der Getreidebauer der Hochebene muss in den Bergen zum Wald- und Alpenbauern werden.

Das zeigt sich am deutlichsten in der Verschiedenheit der Feldeinteilung. Im ganzen Kreis Oberbayern ist die Dreifelderwirtschaft mit reiner oder angebauter Brache landesübliche Nutzungsart des Feldes. Unmittelbar am Fuß der Alpen und in den Thälern dagegen treibt man Egarten Wirtschaft. Egart ist Wiese; und das Eigentümliche der Egarten Wirtschaft besteht darin, dass man ein Stück Feld ein paar Jahre hintereinander mit Getreide bebaut, um es hernach längere Zeit, oft acht bis zehn Jahre hindurch, als Wiese zu benützen. Solche Wirtschaft ist nur möglich, wo man bei dünner Bevölkerung und einfachen Kulturzuständen zumeist die schöpferischen Kräfte der Natur walten lassen will, statt ihr mit energischer Arbeit und starkem Aufwand an Betriebskapital zu Hilfe zu kommen.

Es muss aber einen grosßen Unterschied in der ganzen Arbeits- und Lebensweise des Bauern ausmachen, ob er Getreide und Vieh zum Verkauf bringen kann, oder ob er Getreide bloß für den eigenen Bedarf baut und in der Hauptsache sich von selbstgebauter Bodenfrucht und von den Viehprodukten des eigenen Stalls ernährt. Das Getreide — „’s Troad“ — spielt in der ganzen Wirtschaft des Gebirgsbauern eine weit geringere Rolle, als im fruchtbaren Unterland. Im Unterland ist der Stolz des Bauern das wogende, goldene Fruchtfeld; im Hochlande schaut er mit gleichem Stolze auf ein aus Wald, Feld und Wiese gemengtes Besitztum; und höher hinauf, wo er seine Almhütten von grüner Matte ins Land hinaus schimmern sieht, und wo freilich auch manches Tagwerk als „Fels und Latschen“ im Grundbuch steht.

Die edelste unserer Feldfrüchte, der Weizen, wird in den Bergen noch in Höhen von tausend Metern angebaut; Roggen steigt noch um hundert Meter höher hinan; noch höher Hafer und Gerste, Kohl und Kraut, die in Höhen von 1200 Metern noch getroffen werden. Die Kartoffel aber wächst noch um 300 Meter weiter hinauf, als Gerste und Hafer. Flachs wird noch in gleichen Höhen wie Hafer und Gerste angebaut. In einer Höhe von 1000 Metern dürfen wir die obere Grenze des Landbaus in den bayerischen Alpen sehen, obwohl in besonders geschützten Lagen einzelne Gehöfte noch höher droben sich finden. Für die Bewirtschaftung aber macht ein Höhenunterschied von ein paar hundert Metern schon ganz Bedeutendes aus. Weniger wegen des Schnees; denn in sonniger Lage belästigt der Schnee den Bodenanbau in einer Höhe von 1000 Metern weniger, als auf der Schattenseite in einer um zweihundert Meter tieferen Lage. Was aber für die hochgelegenen Gehöfte die Bewirtschaftung zumeist erschwert, ist die Schwierigkeit des Transports und die starke Neigung in der Lage der Grundstücke. Der Bauer, welcher in einer Höhe von 4 — 600 Meter über seinem Dorfe haust, muss seine Wirtschaft so einrichten, dass er möglichst wenig hinunter und hinauf zu fahren braucht. Denn das Sträßlein ist schlecht und steil und dabei doch höchst kostspielig, weil es in jedem Frühjahre wieder vom Schneewasser zerrissen wird. Wo eine Staats- oder Distriktsstraße bis in die Nähe des Hofes führt, ist freilich dem Bauern sein Betrieb ungemein erleichtert.

Der lange Winter in den Bergen drängt die Arbeitsmonate des Bauern auf eine kürzere Zeit zusammen, als im Unterlande. Man muss wissen, was es heißt, die Jahresarbeit um ein paar Wochen später anfangen und früher beschließen zu müssen, als es anderwärts geschieht. Solcher durch die Natur dem Menschen auferlegter Zwang muss, wenn er nun schon viele Jahrhunderte hindurch fortdauert, tief in das Leben und Arbeiten des Bauernvolks eingreifen, zum dauerndsten und gleichförmigsten Lehrmeister werden.

So kommt's mit Naturnotwendigkeit, dass in den Bergen ein großer Teil des arbeitenden Volkes entweder gar keine Bauernarbeit, sondern Anderweitiges oder wenigstens andere Arbeit neben dem Bauemtun verrichten muss. Und die Natur hat Sorge getragen, dass Arbeitsfeld und Werkmaterial dazu vorhanden ist: der Wald, und das Gestein.

Was der Alpenbauer im Sommer, im Frühjahr und Herbst verrichtet, unterscheidet sich sonst wenig von der Arbeit des Bauern im Unterlande. Er pflügt und säet und schneidet Korn und Heu in derselben Weise wie sein unterländischer Nachbar. Wichtig erscheint, dass die landwirtschaftlichen Maschinen im Unterlande raschere Verbreitung finden. Es ist ja natürlich, dass, wo es überhaupt mehr zu dreschen gibt, der Bauer auch eher an eine Dreschmaschine denkt.

Der Gebirgsbauer kann arbeiten und arbeitet auch nicht ungern. Aber niemals wird er sich anstellen, als tue er die Arbeit rein zum Vergnügen. Er muss sich immer erst in eine gewisse Arbeitsstimmung versetzen. Die wichtigste Vorbereitung dazu ist, dass er den Rock und vielleicht auch die Weste weglegt. Wer diese Kleidungsstücke bei einer Arbeit an sich behält, hat nach der Anschauung des Bauern überhaupt gar nicht die Absicht, ernsthaft zu arbeiten; der thut nur dergleichen. Manche wichtige Arbeiten werden, was die Anfangszeit betrifft, sorgsam erwogen, oft in kollegialer Beratung, wobei dann meistens der Rat des erfahrensten Wetterkenners vom ganzen Hofe den Ausschlag gibt. Überhaupt nimmt im Gebirge das mutmaßlich vorherzusehende Wetter einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Arbeitsanordnung.

Es ist aber auch ein beträchtlicher Unterschied zwischen der Wirtschaftsweise des Bauern, der seinen Hof am Abhang des Gebirgs gegen die Hochebene zu hat, und desjenigen, der mitten im Gebirge sitzt. Denn je tiefer einwärts in den Thälern der Hof liegt, um so stärker macht sich der Einfluss des Waldes auf die ganze Wirtschaftsführung geltend. Getreidebau und selbst Viehzucht tritt in den Hochthälern zurück gegen die Holznutzung, und der eigentliche Gebirgsbauer ist meistens „Holzbauer“. Das heißt, er ist entweder selber Waldbesitzer, oder in den benachbarten Staatsforsten zum Holzbezug berechtigt, oder zum mindesten als Transportunternehmer im Staatsforst beschäftigt. Nur so lässt sich die Arbeitskraft von Menschen und Spannvieh auch während des Winters nutzbar machen. Was an Holz während des Sommers gefällt worden ist, muss im Winter herabgebracht werden; und soweit dies auf fahrbaren Wegen geschieht, besorgt es der Bauer mit seinen Rossen oder Ochsen. Aber das geschieht erst, wenn der Schnee die Winterwege des Gebirgs brauchbar gemacht hat. Bis dahin sind noch andere Arbeiten zu tun. Ist der letzte Erntewagen in der Scheune untergebracht, die letzte Feldarbeit getan, dann beginnt der Gebirgsbauer die Arbeiten des Spätherbstes. Zu dreschen hat er nicht viel; das Getreide spielt ja bei ihm nur eine ganz untergeordnete Rolle. Aber mit Holz muss er sich selber versorgen für den langen, schweren Winter; er muss an den Seiten des Hauses bis hart unter das schirmende Vordach hinauf, und ebenso an den Seitenwänden der Scheune seine Scheiter und Prügel auftürmen; damit der große Ofen in der Stube und der Herd in der Küche den ganzen Winter hindurch geheizt werden können. Wenn das geschehen ist, dann kann man dem eisigen, grimmigen Feind entgegenschauen, der im November einmal mit einem Tage lang fortwütenden Schneesturm angerückt kommt. Ist dieser Sturm vorüber und das einsame Waldthal in eine verschneite, froststarrende Wüste verwandelt, auf welche die Wintersonne niederstrahlt: dann kann der Kampf gegen die Schneelast beginnen, welche sich auf die Welt gelegt hat, als wollte sie dieselbe für Jahrtausende begraben. Dann wird f?r ein paar Tage die Schneeschaufel das wichtigste Werkzeug; gilt es ja doch, zunächst das eigene Haus so weit frei zu machen, dass man um dasselbe herum kann. Schwerer ist's, den Weg nach dem Dorfe oder bis zum nächsten Nachbar zu bahnen, der dann seinerseits wieder ein Stück weiter nach dem Dorfe zu die Bahn schafft. Bald nach dem ersten Schneefall beginnt dann der Holztransport, für den freilich auch zuerst die Wege gebahnt werden müssen. Die soliden eschenen Schlitten werden aus dem Wagenschupfen geholt, die Zugtiere eingespannt; und dann fährt der Bauer selber, der Sohn oder der Knecht ins Holz hinauf, um mit den Holzknechten gemeinsam zu arbeiten. Je tiefer der Schnee, um so mehr ebnet er die Rauheiten des Bergbodens; um so schwerer ist aber auch die Arbeit für die ersten — Ross und Mensch — , die Weg bahnen müssen. Wochen und Monate hindurch währt dies Geschäft der Holzfracht.

Die eigentliche Bauernarbeit ruht während dessen vollständig; denn ihr Arbeitsfeld ist meterhoch von Schnee überdeckt. Wenn die Holzarbeit nicht wäre, müsste der Gebirgsbauer vom November bis in den März hinein vollständig feiern oder sich nach einem industriellen Nebenerwerb umschauen. Denn vom Ertrage des Sommerhalbjahrs allein lässt sich nicht das ganze Jahr hindurch leben, wenn man auch noch so sparsam wirtschaftet.

Bei unseren Hochgebirgsbauem herrscht noch jene Art von Haushalt, wobei fast kein Geld ausgegeben zu werden braucht. Was man isst, das liefert der eigene Stall an Fleisch, Milch, Butter und Schmalz und das eigene Feld an Getreide für Mehl und Brot. Was an Handwerksarbeit zu tun ist, tut fast auch alles der Bauer selber; denn er ist ja meistens sein eigner Zimmermann und Maurer, sein Dachdecker und Bäcker, sein Müller und Metzger zugleich. Bar Geld braucht er nur für Steuern, für den bescheidenen Lohn seines Knechtes und seiner Magd, und alle zehn Jahre einmal für ein Kleidungsstück. Und dafür reicht das aus, was er sich mit der Holzarbeit oder gelegentlich mit dem Verkaufe von einem Stück Vieh verdient.

So ist sein Haushalt auf einen breiten, tüchtigen Grund gestellt. Große Reichtümer werden mit dieser Wirtschaftsweise nicht erworben, wohl aber eine Unabhängigkeit, die ihres Gleichen in wenigen Kulturlandschaften findet. Der Gebirgsbauer ist von niemandem abhängig, als von der Natur seiner Berge. Und diese Natur, obwohl oft genug finster und gewaltig, ist doch seine Mutter und ist ewig schön und groß.

Dieses Kapitel ist Teil des Buches Arbeitergestalten aus den Bayerischen Alpen